भाग 21 • अंक 4

जुलाई अगस्त 2025

सब कुछ उसी ने रचा

आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के पास था, और शब्द ही परमात्मा था।…सब कुछ उसी ने रचा; जो कुछ रचा गया …

एक पत्र

प्यारे सतगुरु, इस शिष्य के दिल में उस दिन की याद हमेशा बनी रहेगी। यह वह दिन था जब आपने हममें से कुछ लोगों से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी किसी …

चेतना, जागरूकता और स्थिरता

घट में बैठ निरख दृग द्वारा। यहां से राह अधर जाई॥ घाटा तोड़ काल मति मोड़ो। कर्म काट ऊँचे जाई॥ राधास्वामी कहत सुनाई। समझ समझ पग धर भाई॥ …

बुरे का भी भला करो

जो तो को काँटा बुवै, ताहि बोव तू फूल। तोहि फूल को फूल है, वा को है तिरसूल ॥ …

दया-मेहर: प्रेम की अभिव्यक्ति

संत-महात्मा हमारा ध्यान जीवन की दो अटल चीज़ों की ओर खींचते हैं, जो हमारी मर्ज़ी के बिना घटती हैं और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता: जन्म और मृत्यु …

विनम्रता से बोलनेवाला सेवादार

हमारे सत्संग-घर में सेवा करनेवाला एक जत्था एक सुहावनी धूप भरी सुबह पौधों की छँटाई, निराई-गुड़ाई और अन्य कार्यों …

किसी अजनबी द्वारा हुआ कायाकल्प?

संतमत का पालन करना कभी-कभी अजीब-सा लग सकता है क्योंकि इसके उसूल, लक्ष्य और जीवन शैली अक़सर समाज की मुख्यधारा से बिल्कुल अलग होते हैं …

अनुशासन

अनुशासन में ख़ास तरह के आचरण संबंधी नियमों पर दृढ़ रहने के लिए अक़सर समर्पण और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता …

संक्षेप में सत्य

चुनाव …

नाम की नौका

कबीर साहिब 15वीं शताब्दी के भारतीय संत थे, जिन्होंने काव्य-रचना के माध्यम से अपना उपदेश दिया …

मृत्यु को गले लगाना

जीवन की इस छोटी-सी यात्रा में, मृत्यु वह अटल सच्चाई है जिसका सामना हम सब करते हैं। यह बिना किसी चेतावनी के आती …

विचार करने योग्य

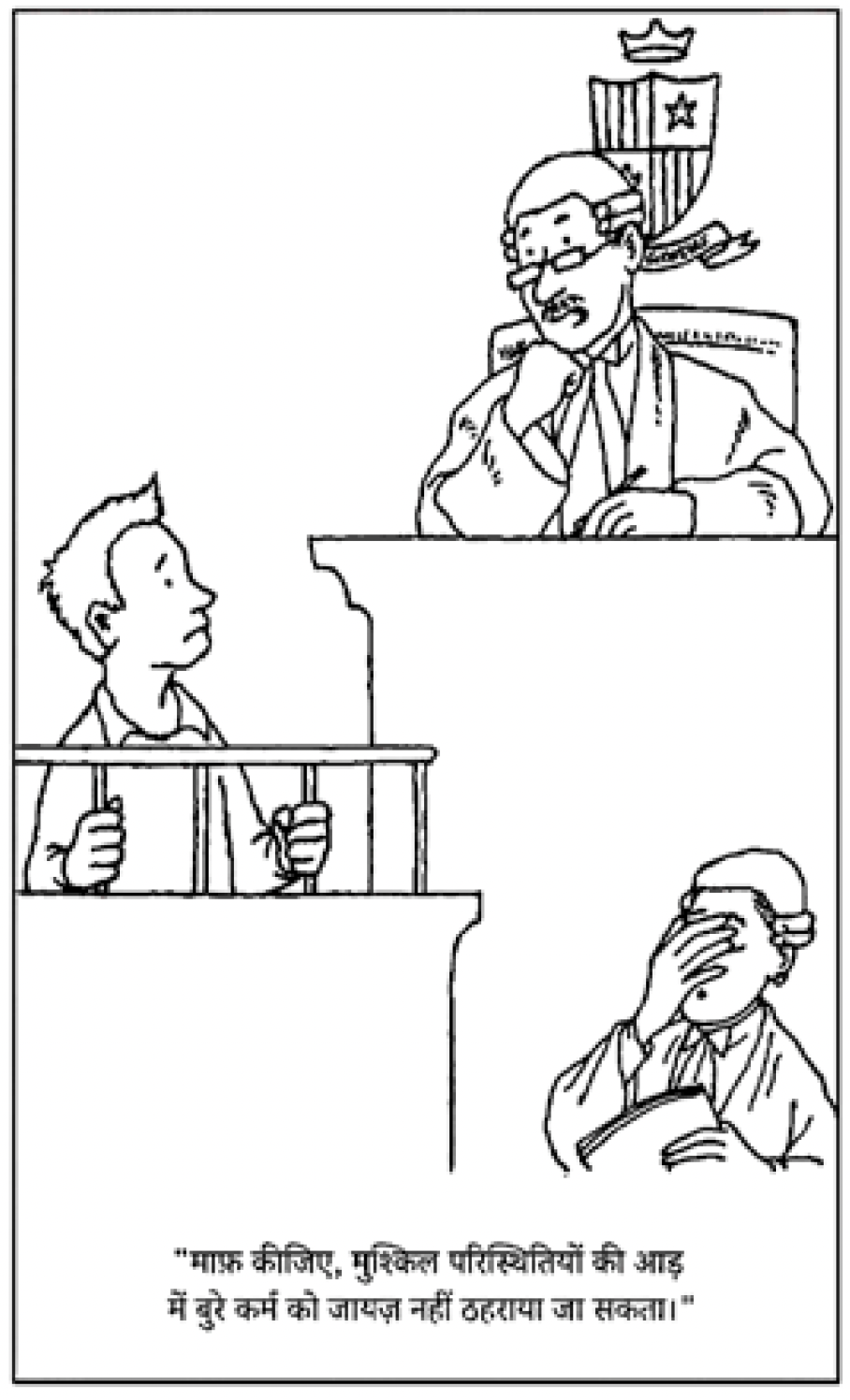

कर्म …

कसकर पकड़ो!

हमारा रूहानी सफ़र शुरू हो चुका है—हम स्वयं की खोज और कायाकल्प की यात्रा पर निकले हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें शाश्वत मुक्ति दिला देगी …

अंतिम शब्द

हर कार्य को ‘सतगुरु का कार्य’ समझकर करना …

अंक को स्क्रोल करना शुरू करें:

सब कुछ उसी ने रचा

आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के पास था, और शब्द ही परमात्मा था।…सब कुछ उसी ने रचा; जो कुछ रचा गया उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, जो उसने न रचा हो। उसमें जीवन था; और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था।

गॉस्पल ऑफ़ सेंट जॉन 1:1, 3-4

परमात्मा के दिव्य शब्द का वर्णन करते हुए सेंट जॉन के ये भावपूर्ण और अर्थपूर्ण कथन न्यू टेस्टामेंट के सभी वचनों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। लेकिन यह कहना भी ग़लत नहीं होगा कि हम इनके वास्तविक अर्थ को बाइबल की सभी शिक्षाओं में से सबसे कम जानते हैं।

यदि आप पश्चिमी ईसाइयों के किसी प्रतिनिधि समूह से यह पूछें कि इस कथन में ‘सेंट जॉन’ का ‘शब्द’ से क्या अभिप्राय था जो परमात्मा के पास था और परमात्मा था? संभवत: आपको अलग-अलग उत्तर मिलेंगे।…

हालाँकि पिछले समय में हो चुके और वर्तमान समय के पूर्ण संत-सतगुरुओं के लिए, इस कथन में बयान किया गया ‘शब्द’ कोई बोला जानेवाला या लिखा जानेवाला शब्द या उपदेश नहीं है। यह इससे बिलकुल भिन्न है।

तो फिर यह दिव्य शब्द है क्या?

यह दिव्य शब्द परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूहानी शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की है और जो इसकी सँभाल कर रही है। अत्यंत शक्तिशाली रूहानी स्पंदन की धारा या लहर के रूप में रचयिता में से निकलने वाली यह शक्ति रचना में निरंतर बहती रहती है और संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है व सभी सृजित वस्तुओं और जीवों में समाई हुई है।

यह दिव्य शब्द इस ब्रह्मांड में संपूर्ण जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। इस संसार में हम जितनी भी शक्तियों के बारे में जानते हैं, यह शक्ति उन सभी में से सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह सभी अन्य शक्तियों की शक्ति है। अन्य सभी शक्तियाँ सीमित हैं, पर यह शक्ति असीमित है। यह ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है। यह शक्ति ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकट होती है; लेकिन अगर उनके वास्तविक स्रोत की तलाश की जाए तो आप पाएँगे कि मूल रूप से उन सब के पीछे एक ही शक्ति विद्यमान है–परमात्मा की गतिशील शक्ति। यह गुप्त होने के बावजूद भी अत्यंत सक्रिय है और संपूर्ण ऊर्जा का आधार है।

यह दिव्य शब्द वह अपार शक्ति है जो सूर्य और ग्रहों को उनके कक्ष में संचालित रखती है। यही महान शक्ति परमाणु के केन्द्र में अणुओं को बाँधकर रखती है जो आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, चाहे गुप्त हो या प्रकट, इसी में समाई हुई है। यह केवल उपयुक्त परिस्थितियों में ही क्रियाशील शक्ति के रूप में प्रकट होती है जिसे पूर्व के कुछ संत-महात्मा ‘परमात्मा का क्रियाशील रूप’ कहते हैं। इसकी अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है, जिनमें से अधिकांश के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह महान शक्ति—परमेश्वर का दिव्य शब्द—योग व संत-सतगुरुओं के आत्मिक विज्ञान की बुनियाद है। यह सभी पूर्ण संत-महात्माओं के उपदेश का मूल आधार है और मुख्य तौर पर इसी का अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए संतों द्वारा अपनाई जानेवाले युक्ति को अन्य युक्तियों से अलग करता है। यह दिव्य शब्द ही वह एकमात्र कसौटी है जिससे एक पूर्ण संत की पहचान की जा सकती है, क्योंकि जो इस दिव्य शब्द का उपदेश नहीं देता और जिसने स्वयं इसकी कमाई नहीं की, वह वास्तव में पूर्ण सतगुरु हो ही नहीं सकता।

बिजली की भाँति, शब्द हर जगह विद्यमान है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है और हर एक व्यक्ति तथा हर एक सृजित वस्तु में व्याप्त है। इसकी सर्वव्यापकता द्वारा परमेश्वर की सर्वव्यापकता को समझने में मदद मिलती है।

हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऊर्जा हर जगह मौजूद है और यह ब्रह्मांड के सभी पदार्थों के हर एक अणु में विद्यमान है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया है कि पदार्थ और ऊर्जा वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। वैज्ञानिक अब पदार्थ और ऊर्जा को अलग-अलग नहीं मानते। उनके अनुसार ये दोनों एक समान हैं और इसका कारण यह है कि सभी पदार्थ अणुओं से बने हैं जिनमें परमात्मा की असीम ऊर्जा संचित है। इस भौतिक संसार में जिस भी वस्तु का अस्तित्व है, उसमें ऊर्जा है, किसी न किसी रूप में विद्युत स्पंदन। यहाँ तक कि सभी पत्थरों और चट्टानों में भी उनके अणुओं के रूप में परमात्मा की जीवंत शक्ति समाई हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि यदि थोड़ी-सी भी शब्द की शक्ति को एकत्रित कर लिया जाए तो यह पचास लाख टन के भारी वज़न को समुद्र तल से माउंट एवेरेस्ट के शिखर तक ले जा सकती है।…

यह हमारे इस स्थूल शरीर के साथ-साथ हवा व उन सभी भौतिक वस्तुओं के बारे में भी सच है जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं और इसी शक्ति की वजह से हम हर पल परमात्मा के साथ हैं और परमात्मा हमारे भीतर है। वह दूर नहीं है। वह जहाँ कहीं भी हो, वह हमेशा यहाँ मौजूद है, हर एक के साथ और हममें से हर एक के भीतर। सब कुछ परमेश्वर ही है और कोई भी उससे अलग नहीं हो सकता। किसी भी समय कोई भी उससे जुदा नहीं होता।

सबका जीवन

यह दिव्य शब्द हमारी जीवन-शक्ति भी है, क्योंकि यह संपूर्ण जीवन का स्रोत है। यह सभी वस्तुओं का सार और अस्तित्व है; हमारे सहित सभी प्राणियों का जीवन है। इस संपूर्ण स्थूल जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस जीवन-धारा से जीवन और ऊर्जा प्राप्त न करता हो। वह परमात्मा जीवन है, ज्ञानरूप जीवन-शक्ति है और बिना उसके कुछ भी एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता या यूँ कह लें कि बिना उसके किसी भी वस्तु का अस्तित्व क़ायम नहीं रह सकता।…इस प्रकार प्रेम, जीवन और परमात्मा की शक्ति जिसके द्वारा यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, वह हमारा अपना वास्तविक जीवन है। यही वह आंतरिक रूहानी शक्ति है जो स्थूल शरीर को क़ायम रखती है। दिव्य जीवन-शक्ति की यह धारा हर एक व्यक्ति के शरीर के हर इलेक्ट्रॉन में निरंतर बहती रहती है। यह मानव तंत्रिका तंत्र के ज़रिए प्रकाश की धारा के रूप में बहती है, जो स्पंदन की उच्च दर के कारण इन स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देती है। यही पवित्र शब्द वास्तव में हमारे शरीर को जीवित और क़ायम रखता है। यदि यह हमारे शरीर और सभी जीवों में अदृश्य रूप से उपस्थिति न हो तो सभी जीव तुरंत कार्य करना बंद कर देंगे और पदार्थ के निष्क्रिय टुकड़े मात्र रह जाएँगे।

वह परमपिता परमात्मा हमारे दिल की धड़कन है और वह हमारी रगों में दौड़ता हुआ रक्त है। वह हमारी स्वाँस है और वही वह हवा है जिसमें हम स्वाँस लेते हैं। इस तरह परमात्मा हमारे भीतर निवास करता है और हमारा असल जीवन है। वह इतना क़रीब है कि हमारी सबसे मद्धिम खुसफुस को भी सुन लेता है, सचमुच, हमारे बोलने से भी पहले।

हम परमेश्वर के उतना ही क़रीब हैं, जितना कि कभी हो पाएँगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं प्रयोग और अनुभव द्वारा इसे जानें। जो कोई भी संत-महात्माओं द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है उसके लिए यह सब अनुभव करना बहुत आसान हो जाता है।

योगा एण्ड बाइबल

एक पत्र

प्यारे सतगुरु,

इस शिष्य के दिल में उस दिन की याद हमेशा बनी रहेगी। यह वह दिन था जब आपने हममें से कुछ लोगों से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। “यदि आपकी केवल एक ही इच्छा होती, तो वह क्या होती?”

मन में पहला विचार आया कि इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत आसान है। दूसरों के बाद अब उत्तर देने की मेरी बारी थी। लेकिन मन के साथ तर्क-वितर्क के बाद किसी निर्णायक उत्तर तक पहुँचने के लिए यक़ीनन उतना समय पर्याप्त नहीं था। और फिर, मित्र कह लें या शत्रु, मेरे मन ने मुझे जिस उत्तर के काफ़ी ठीक होने का विश्वास दिलाया, आख़िरकार वह भी इतना उचित नहीं था।

क्या हमेशा ऐसा नहीं होता? क्या हम सभी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब मन ही मन यह महसूस नहीं करते कि जिस काम को हमने अपना सर्वस्व दे दिया, हम उससे बेहतर काम कर सकते थे और हमारी सिर्फ़ यही इच्छा होती है कि काश! हमें एक और मौक़ा मिल जाता और जो हो चुका है, हम उसे बदल पाते? लेकिन फिर, जैसा कि हमें अक़सर याद दिलाया जाता है: यदि चाहने मात्र से सब कुछ मिल जाता तो आलसी भी सब कुछ हासिल कर लेते।

शायद यह सवाल आत्म-चिंतन के लिए है, क्योंकि जीवन का यह सफ़र अकेले ही तय किया जाता है—जीवन रूपी पुस्तक में डुबकी लगाकर अलग-अलग अनुभवों को स्वीकार करके। दुर्भाग्यवश, हालात को स्वीकार करना जीवन में सबसे कठिन है।

स्वीकृति—अपने जीवन को परमात्मा की रज़ा या हुक्म मानना, आप चाहे इसे कुछ भी कह लें। यह एक ऐसी ख़ूबसूरत कला है जिसे हमें स्वयं ही सीखना है। क्योंकि सतगुरु जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करने का साक्षात् उदाहरण हैं, भले ही उनके पास इन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य है। फिर भी, उस सर्वोच्च दिव्य शक्ति से जुड़े होने के बावजूद, वह ऐसा नहीं करते। क्या यह एक शाही खेल है जिसे बाज़ीगर द्वारा बड़ी कुशलता से खेला जाता है? शायद। या क्या यह नश्वर शरीर के भीतर छिपी अमर-अविनाशी आत्मा द्वारा जान-बूझकर उठाया गया क़दम है?

यह किसी का अनुमान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सतगुरु जीवन के हर प्रकार के हालात को स्वीकार करते हुए उनमें से गुज़रते चले जाते हैं, क्योंकि वह एक सच्चे संत-सतगुरु के रूप में एक पूर्ण शिष्य की भी जीती-जागती मिसाल होते हैं।

सीखने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हज़म करने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। बिना किसी संदेह, प्रश्न या मन की मर्ज़ी के निर्देशों का पालन करने की हिम्मत होना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है—सतगुरु पर अटूट विश्वास और भरोसा रखकर ही ऐसी हिम्मत प्राप्त की जा सकती है।

इस क़द्र विश्वास होने पर, छोटी से छोटी, सरल और साधारण चीज़ों में से ख़ुशी प्राप्त होने लगती है। यदि हम सिर्फ़ हम पर की गई दया-मेहर को जज़्ब कर करके हज़म कर पाएँ और वही करें जो हमें समझाया जाता है, तो शायद जीवन उतना जटिल नहीं होगा जितना हमने इसे बना लिया है और हम संतुष्ट रहेंगे। उस सहज अवस्था के प्राप्त होने पर, हमें परम सत्य का एहसास होगा, हमें इस सत्य का बोध होगा कि परमात्मा ही सब कुछ है।

शुक्रिया, सतगुरु, मुझे वह एक वरदान देने के लिए।

काश! हम हमेशा परमात्मा की रज़ा को स्वीकार करके उसी में रहना सीखें…

चेतना, जागरूकता और स्थिरता

घट में बैठ निरख दृग द्वारा। यहां से राह अधर जाई॥

घाटा तोड़ काल मति मोड़ो। कर्म काट ऊँचे जाई॥

राधास्वामी कहत सुनाई। समझ समझ पग धर भाई॥

सारबचन संग्रह

इस स्थूल जगत से परे, पारलौकिक रूहानी सत्य का अनुभव करने के लिए, स्वामी जी महाराज हमें अपने मन ही मन चलनेवाले संवाद को शांत करने और इसके बजाय “निरख दृग द्वारा” अंदर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे तीसरी आँख या आँखों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह द्वार आत्मा की बैठक है और यह ऊँचे रूहानी मंडलों का प्रवेश द्वार है। अपनी आँखों को अंदर की ओर पलटकर या अँधेरे में आँखों के मध्य किसी विशेष बिंदु की खोज करने की कोशिश करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पुस्तक हउ जीवा नाम धिआए में बयान किया गया है, “जब हम तीसरे तिल के बारे में सोच रहे हों तो समझो उस समय ध्यान तीसरे तिल में नहीं है। अगर तीसरे तिल में ध्यान हो तो फिर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे।” इसी तरह, हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी समझाते हैं कि “इस महत्त्वपूर्ण बिंदु जिसमें जीवन का रहस्य छिपा है,” को प्रकट करने के लिए हमें बस अपनी आँखें बंद करके ध्यान को अंदर केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवत मरिए भवजल तरिए पुस्तक में आप फ़रमाते हैं:

जब आप आँखें बंद करते हैं तब आप वहीं होते हैं जहाँ आपको होना चाहिए। वहाँ रहते हुए सुमिरन करें, ध्यान जमायें। जब आप आँखें बंद करते हैं तब आप कहीं बाहर नहीं होते। आप यहाँ आँखों के बीच में होते हैं, बशर्ते कि आपका मन कहीं बाहर नहीं भाग रहा हो।

हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी द्वारा की गई व्याख्या की अंतिम पंक्ति, जहाँ वे फ़रमाते हैं “बशर्ते कि आपका मन कहीं बाहर नहीं भाग रहा हो” ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह तीसरे तिल के बारे में सचेत रूप से जागरूक होने और केवल अपनी आँखें बंद करने के बीच के अंतर को प्रकट करता है। पुस्तक द अनटेदर्ड सोल, में दी इन पंक्तियों द्वारा इस अंतर को समझने में मदद मिलती है:

जागरूकता चेतना का सार है और जागरूकता में यह सामर्थ्य है कि किस वस्तु के बारे में अधिक सचेत होना है और किस वस्तु के बारे में कम।

जागरूकता चेतना का सार है, क्योंकि चेतना के बिना, कोई जागरूकता नहीं आती। इसके अलावा, जिस तरह हम कमरे के एक कोने में प्रकाश करने के लिए टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह हमारी चेतना यह चुन सकती है कि अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इस समय यह हमारे विचारों, भावनाओं और इंद्रियों द्वारा इकट्ठा किए प्रभावों से इस हद तक ग्रस्त है कि हम इन प्रभावों द्वारा वास्तविकता की पहचान करने में लगे हुए हैं, इसी कारण हम अपनी वास्तविक हस्ती—अपनी आत्मा—के बारे में अचेत हैं। यह उस वस्तु में इस क़द्र मस्त होने जैसा है जिसे हम रोशन कर रहे हैं; हम यह भी भूल जाते हैं कि टॉर्च को हमने ही पकड़ा हुआ है या फिर यह किसी पुस्तक को पढ़ने में इतने मग्न हो जाने जैसा है कि हम अपने परिवेश को ही भूल जाएँ और यह भी भूल जाएँ कि पुस्तक को पढ़नेवाले हम ही हैं।

भजन-सिमरन का उद्देश्य हमारे ध्यान को शरीर के नौ ऐंद्रिय द्वारों से हटाना और इसे दोनों आँखों के मध्य एकाग्र करना है। जैसे-जैसे हम इसमें निपुण होते जाते हैं और अपने मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक अनुभवों से बेलाग होते जाते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप—शब्द—को जानने लगते हैं। अपने मन को स्थिर कर लेना इस आध्यात्मिक जागृति की कुंजी है। सभी संत-महात्मा इस बात पर बल देते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति पूरी तरह से मन को स्थिर करने पर निर्भर है। महाराज सावन सिंह फ़रमाते हैं:

कामयाबी की कुंजी मन को स्थिर रखने में है। यह ख़ज़ाना जिसको आप ढूँढ़ रहे हैं, आपको मिलेगा, पर तब, जब मन स्थिर हो जायेगा।…आप अपने मन को जितना ज़्यादा स्थिर करेंगे, अपने अन्दर के ख़ज़ाने यानी नाम के उतने ही ज़्यादा नज़दीक होते जायेंगे।

परमार्थी पत्र, भाग 2

मन को स्थिर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे विचार ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता में बाधा डालते हैं। इन विचारों के तूफ़ान को शांत करके ही हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से तीसरे तिल में केंद्रित होगा। ध्यान को केंद्रित करने के लिए दृढ़ प्रयास करने के महत्त्व को निम्नलिखित दृष्टांत में उपयुक्त ढंग से दर्शाया गया है।

एक दिन, एक ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को तीरंदाज़ी की एक नई युक्ति सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनकी आँखों पर पट्टी बाँध दें और फिर उन्होंने अपना तीर छोड़ा। जब उन्होंने अपनी आँखों पर बँधी पट्टी खोली, तब देखा कि तीर निशाने से चूक गया था और उनके शिष्य अपने शिक्षक की विफलता पर बुरा महसूस कर रहे थे। ज़ेन गुरु ने पूछा, “तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं तुम्हें क्या सबक़ सिखाना चाहता था?” उन्होंने उत्तर दिया, “हमने सोचा कि आप हमें बिना देखे निशाना साधना सिखाएँगे।” ज़ेन गुरु ने समझाया, “नहीं, मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना था कि सफल होने के लिए तुम्हारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। यदि तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, तो निशाना चूकने का जोखिम रहता है।” छात्रों ने प्रभावित होकर एक-दूसरे की ओर देखा और महत्त्वपूर्ण सबक़ पर विचार किया।

ज़ेन गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “जीवन में, तीरंदाज़ी की तरह, हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर केंद्रित रहो। आप कितने भी कुशल क्यों न हों, लक्ष्य से ध्यान हटना विफलता का कारण बन सकता है।”

शिष्यों ने सिर हिलाया, गुरु द्वारा दिए सबक़ में छिपे गूढ़ अर्थ को अब वे समझ रहे थे। जान-बूझकर निशाने से चूककर, उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि किसी भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना सफलता प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं है। आँखों पर पट्टी बाँधकर निशाना लगाने के माध्यम से उन्होंने समझाया कि अगर ध्यान केंद्रित न हो तो सबसे कुशल व्यक्ति भी निशाने से चूक सकता है।

हालाँकि मन को स्थिर करना अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करने में एक महत्त्वपूर्ण क़दम है, मगर यही एकमात्र क़दम नहीं है। भजन-सिमरन के दौरान तन की स्थिरता प्राप्त करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि मन को स्थिर करना है। हउ जीवा नाम धिआए पुस्तक में, लेखक ने संत-महात्माओं द्वारा दिए गए उदाहरण का हवाला देते हुए भजन-सिमरन के दौरान तन के स्थिर रहने के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। वे समझाते हैं कि यदि हम पानी का एक गिलास उठाकर उसे वापस मेज़ पर रख देते हैं, तो गिलास के मेज़ पर स्थिर हो जाने पर भी उसमें पड़ा पानी निरंतर हिलता रहता है। इसे ‘पानी का तरंग प्रभाव’ कहा जाता है। इसी तरह, भजन-सिमरन के दौरान थोड़ी-सी भी हरकत मन में तरंगें पैदा करती है, जिससे प्राप्त हुई एकाग्रता भंग हो जाती है। हालाँकि, एकाग्र होकर सिमरन करने और स्थिर रहने से, हमें यह एहसास होता है कि तन को स्थिर करने से मन को शांत करने में मदद मिलती है और मन को शांत करने से तन को स्थिर करने में मदद मिलती है। जब तन और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं, तब हम ध्यानपूर्वक किए गए भजन-सिमरन द्वारा प्राप्त होनेवाली शांति का आनंद लेते हैं।

चूँकि भजन-सिमरन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें हमारा मन और तन दोनों शामिल होते हैं, इसलिए हमें एक आरामदायक मुद्रा अपनाने के लिए कहा जाता है। जैसा कि हउ जीवा नाम धिआए पुस्तक में बताया गया है, “अभ्यास के आसन द्वारा शरीर और मन के तालमेल की पूरी समझ आती है।” मन को शांत करने के लिए तन को स्थिर करना आवश्यक है। हालाँकि हम ऐसे किसी भी आरामदायक आसन को अपनाने के लिए स्वतंत्र है जिसमें पीठ एकदम सीधी हो ताकि एकाग्रता में मदद मिले और जिसे बार-बार बदलना न पड़े। झुकने से न केवल पीठ पर दबाव पड़ता है बल्कि इससे मन भी सचेत नहीं रहता। उदाहरण के लिए जब हम सुस्ती या उदासी महसूस करते हैं तब हम झुककर बैठते हैं। सीधे बैठने से ऐसी भावनाओं से उबरा जा सकता है और हम स्वयं पर तरस खाने जैसी भावना से बच जाते हैं। पीठ सीधी करके बैठने से एकाग्रता बढ़ती है जिससे भजन-सिमरन फलदायक और आनंदायक होने लगता है।

स्थिर होना परमात्मा के साक्षात्कार के लिए शुरुआत है। शुरू में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम इसे आसानी से कर सकते हैं। हालाँकि हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि स्थिर होने के लिए अभ्यास ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारा मन और तन हरकत में ही रहा है। हम ऐसी सभ्यता में पले-बढ़े हैं जहाँ हमें भीड़ और शोर-शराबे के साथ सहज होना तथा अकेलेपन और एकांत में असहजता महसूस करना सिखाया गया है। विशेष अवसरों पर ही हमें कुछ क्षणों के लिए चुप बैठने का समय मिलता है, हम सोचने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए या हम सांसारिक और गैर-ज़रूरी मसलों पर विचार करने से ख़ुद को रोक नहीं पाते। 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज़ पास्कल के शब्दों में “मानवता की सारी मुश्किलों का कारण एक कमरे में अकेले चुपचाप बैठ सकने में असमर्थ होना है।”

हमारा मन बेआरामी में बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे बेचैनी होती है। मन और तन दोनों नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धैर्य और निरंतर अभ्यास ज़रूरी है, जिससे समय के साथ ये वश में आ जाते हैं। जब ऐसा होता है तब हम अमर-अविनाशी शक्ति ‘शब्द’ के साथ जुड़ जाते हैं—जो ब्रह्मांड और उससे भी परे की सृष्टि का संचालन करती है। शब्द से जुड़ने पर हमारे कर्मों का नाश हो जाता है और हमारी सुरत ऊँचे मंडलों की चढ़ाई करती है। स्वामी जी महाराज और सभी पूर्ण महात्माओं का यही आश्वासन है।

बुरे का भी भला करो

जो तो को काँटा बुवै, ताहि बोव तू फूल।

तोहि फूल को फूल है, वा को है तिरसूल ॥

दुर्बल को न सताइये, जा की मोटी हाय।

बिना जीव की स्वास से, लोह भसम ह्वै जाय॥

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय।

आप ठगा सुख होत है, और ठगे दुख होय ॥

या दुनिया में आइ के, छाड़ि देय तू ऐंठ।

लेना होइ सो लेइ ले, उठो जात है पैंठ॥

लेना होइ सो लेइ ले, कही सुनी मत्त मान।

कही सुनी जुग जुग चली, आवा गवन बँधान॥

जग में बैरी कोइ नहीं, जो मन सीतल होय।

या आपा को डारि दे, दया करै सब कोय॥

कबीर काहे को डरै, सिर पर सिरजनहार।

हस्ती चढ़ि दुरिये नहीं, कूकर भुँसै हजार॥

संत कबीर

दया-मेहर: प्रेम की अभिव्यक्ति

संत-महात्मा हमारा ध्यान जीवन की दो अटल चीज़ों की ओर खींचते हैं, जो हमारी मर्ज़ी के बिना घटती हैं और जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता: जन्म और मृत्यु। हम अपने जन्म का फ़ैसला ख़ुद नहीं लेते, एक ऐसी शक्ति जो हमारे नियंत्रण से परे है, हमें इस जगत में भेजती है। हममें से कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, चाहे हम इसे अनदेखा करने की कितनी भी कोशिश कर लें। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, अपनी दैनिक ज़िम्मेवारियों को निभाते हैं और शाम को आराम करते हैं, मगर कभी भी विचार नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमसे अक़सर पूछा जाता है: “हमारा अस्तित्व तो है, पर क्या हम सचमुच जी रहे हैं?”

मन के किसी कोने में हमें इस बात का एहसास है कि एक दिन हम जीवित नहीं रहेंगे। फिर भी, हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, गंभीरता से तो बिलकुल भी नहीं, जिसके फलस्वरूप हम ज़िंदगी जीने के ढंग को बदलने का प्रयत्न करें। अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होना एक ऐसा अवसर होना चाहिए जो हमें अपनी नश्वरता का एहसास दिलाए, पर इसकी बजाय हम इस सोच के साथ घर लौटते हैं कि शुक्र है कि हम अभी जीवित हैं। अज्ञानतावश, हम उस दिन के बारे में सोचते तक नहीं जब मृत्यु हमारे दरवाज़े पर भी दस्तक देगी—हम यही सोचते हैं कि मृत्यु केवल दूसरों के लिए है। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि समय के आरंभ से अब तक असंख्य लोग यहाँ पर रहे हैं, सिर्फ़ यहाँ से जाने के लिए? इस समय जीवित 8.1 अरब लोग भी अपने से पहले आए लोगों की तरह एक दिन यहाँ से चले जाएँगे। क्या हमने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद उनके साथ क्या हुआ होगा? वे कहाँ चले गए? उनके जीवन का क्या उद्देश्य था? और इस संसार में हमारे अस्तित्व का क्या मक़सद है? हम कहाँ से आए हैं और हमारी यात्रा का अंत क्या होगा?

यदि हम अपने दायरे को खोलें, तो हमें एहसास होगा कि हमारी हस्ती समय के इतिहास में क्षणभंगुर ज़र्रे से अधिक नहीं है। यदि ज्ञान, विज्ञान या कला के क्षेत्र में हमारा योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाए, तो शायद हमारा नाम पुस्तकों में अमर हो जाए और हमारे बुत पर राहगीर श्रद्धासुमन अर्पित करें। किंतु इन सबके बीच, हम स्वयं कहाँ हैं? दार्शनिकों, कवियों, लेखकों और उपन्यासकारों ने जीवन के उद्देश्य, परमात्मा के अस्तित्व, हमारी हस्ती के सार और वास्तविकता के स्वरूप पर अनगिनत शब्द लिखे हैं। एक के बाद एक सिद्धांत पेश किए जा चुके हैं और इन पर बहुत चर्चाएँ हुईं हैं। फिर भी अधिकांश लोग जीवन और मृत्यु का रहस्य सुलझा नहीं पाए और यह उनके लिए एक पहेली ही रहा।

इस दयनीय स्थिति को समझने के लिए एक अँधे व्यक्ति का दृष्टांत लेते हैं। वह व्यस्त सड़क के किनारे खड़ा है। तेज़ी के साथ गुज़रनेवाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ उसकी बेचैनी को बढ़ा रही है। भय से सहमे होने के कारण वह सड़क पार करने का साहस नहीं जुटा पाता। तभी, एक दयालु व्यक्ति उसकी मुश्किल को भाँपकर उसकी तरफ़ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसे सुरक्षित ढंग से सड़क के उस पार ले जाएगा। अँधा व्यक्ति उस पर भरोसा करता है और दोनों सुरक्षित ढंग से सड़क के उस पार पहुँच जाते हैं।

जिस तरह वह अँधा व्यक्ति व्यस्त यातायात के बीच में व्याकुल हो जाता है, उसी तरह हम भी अक़सर मार्ग को लेकर आशंकित होते हैं। मगर हम अकेले नहीं हैं। संत-महात्मा पास से गुज़रने वाले उस दयालु राहगीर की तरह हमारी मुश्किल को दूर करने के लिए हमारी तरफ़ मदद का हाथ बढ़ाते हैं और यदि हम उन पर भरोसा करते हैं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे भ्रम को दूर करते हुए हमें समझाते हैं कि जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं, वह हमारा असल आपा नहीं है।

गुरु तारेंगे हम जानी। तू सुरत काहे बौरानी॥

दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी।

स्वामी जी महाराज, सारबचन संग्रह

परमात्मा की अपार दया से ही हम सैद्धांतिक तौर पर इन सत्यों को स्वीकार कर सकते हैं, कि:

- परमात्मा सिर्फ़ कल्पना नहीं है, उसका अस्तित्व वास्तविक है।

- परमात्मा ने स्वयं को शब्द रूपी दिव्य ध्वनि की धारा के रूप में प्रकट किया। शब्द की इसी महान शक्ति द्वारा वह ब्रह्मांड की रचना और संचालन करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जीवन शक्ति होने के कारण हर वस्तु का अस्तित्व शब्द के सहारे क़ायम है और इस प्रकार, हर वस्तु शब्द का ही रूप है।

- ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों की तरह परमात्मा शब्द रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त है; सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी शब्द से ख़ाली नहीं है। शब्द की ध्वनि डोरी की तरह हर किसी को और हर वस्तु को परमात्मा से जोड़ती है।

- चौरासी लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त है।

- पूर्ण सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना परमात्मा से मिलाप नामुमकिन है।

जब पहले हो चुके संत-महात्माओं के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तब एक ही साँझा बात सामने आती है—अनेक संत-महात्माओं को सच्चे गुरु की तलाश में बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय के जिज्ञासुओं को जिस आसानी से रूहानी मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, अगर इस विचार को एक तरफ़ भी कर दें तो भी संतमत का सारा साहित्य इस महत्त्वपूर्ण तथ्य में दृढ़ता से विश्वास रखता है: किसी पूर्ण संत-सतगुरु के मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त हो जाना परमात्मा की सबसे बड़ी दया-मेहर है। इस दया-मेहर के बिना कोई परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता, निज-घर वापस जाना तो दूर की बात है। असल में सच तो यह है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ दया-मेहर पर ही निर्भर है। परमात्मा की पहली दया-मेहर (आत्माओं पर निज-घर वापस लौटने के लिए मोहर लगाने के रूप में) के बाद शिष्यों के लिए सतगुरु की दया-मेहर सर्वोपरि होती है।

वह सब कुछ जो सतगुरु अपने शिष्य के लिए करते हैं, उसे शब्दों में बयान कर पाना असंभव है, परंतु 1990 के दशक में प्राइमल स्क्रीम के गीत ‘मूविंग ऑन अप’ की पंक्तियाँ सतगुरु द्वारा शिष्य में लाए गए इस बदलाव के एक पहलू का चित्रण करती हैं:

मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूँ

तूने मुझे आस्तिक बना दिया है…मैं खो गया था, अब मैंने ख़ुद को पा लिया है

मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, अब मैं बंधनों से मुक्त हूँ

मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ

अँधेरे से बाहर निकल रहा हूँमेरा नूर चमक रहा है, मेरा नूर चमक रहा है।

जब कोई हमारी मदद करता है या हमें उपहार देता है, तब स्वाभाविक तौर पर हम बदले में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। चूँकि सतगुरु ने हमें नामदान रूपी सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है, इसलिए हमें उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनके हर आदेश का पालन करना चाहिए। प्रेम रूहानियत का सार है और सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार भजन-सिमरन करना अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम ढंग है। संत-महात्मा हमें विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रत्येक प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्त्वपूर्ण है। मौजूदा सतगुरु हमें समझाते हैं: हमें परिणाम को कुल-मालिक पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह प्रेम का सागर है और एक दिन हम उसके प्रेम द्वारा उसका ही रूप बन जाएँगे। यह उनका हमसे वायदा है।

विनम्रता से बोलनेवाला सेवादार

हमारे सत्संग-घर में सेवा करनेवाला एक जत्था एक सुहावनी धूप भरी सुबह पौधों की छँटाई, निराई-गुड़ाई और अन्य कार्यों को आनंदपूर्वक कर रहा था। तभी अचानक आए तूफ़ान के कारण सभी सेवादार बगीचे में लगे टेंट में जाने के लिए विवश हो गए। मौसम के साफ़ होने के इंतज़ार में, किसी सेवादार ने पूछा, “सेवा का उद्देश्य क्या है? अगर हमारे पास उचित उपकरण होते तो बारिश हमारे कार्य में बाधा न बनती, और हम आधे समय में अपनी सेवा को पूरा कर लेते।” कुछ पलों तक यह सवाल निरुत्तर रहा। आख़िरकार एक सेवादार ने विनम्रता से उत्तर दिया, “सेवा का उद्देश्य सिर्फ़ दिए गए कार्य को पूरा करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य ख़ुद में बदलाव लाना है। एक साथ मिल-जुलकर सेवा करने से हमारा अहंकार समाप्त होता है और हमें शब्द की कमाई में मदद मिलती है। कोई भी आधुनिक उपकरण इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता।”

हर किसी ने मुड़कर यह देखना चाहा कि कौन बोल रहा है, सेवादार अपनी बात जारी रखते हुए शांत भाव से बोला, “संगत की सेवा का अवसर हमें भ्रातृभाव का एहसास दिलाता है। मिल-जुलकर सद्भावना से सेवा करने से हम यह जान पाते हैं कि सतगुरु रूपी पिता की संतान होने के नाते हम सब एक ही रूहानी परिवार के सदस्य हैं। इस बारे में सचेत होने पर हम एक-दूसरे के साथ सम्मान, दया और धैर्य से पेश आते हैं, जिससे हम सतगुरु के और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं।”

उस सेवा जत्थे में से एक सेवादार असमंजस भरे स्वर में बोला, “यह तो बहुत अच्छा है कि सेवा करते हुए आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन अगर सच कहूँ तो कभी-कभी सेवा करते हुए मुझे बड़ी निराशा महसूस होती है। दिलो-जान से कुछ करने के बाद, यदि मुझे उसी सेवा को दोबारा करने के लिए कह दिया जाए या मेरे द्वारा किए गए काम को कोई दूसरा बदल दे, तो मेरा मन बहुत दु:खी हो जाता है।” सभी उस मृदु भाषी सेवादार की और देखने लग गए कि उसका उत्तर क्या होगा?

“हम सेवा अपने सतगुरु की ख़ुशी के लिए करते हैं, इसलिए जब भी मुझे कुछ दोबारा करने को कहा जाता है, तब इसे उनकी सेवा का एक और अवसर मानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है।”

दूर कोने से किसी की आवाज़ आई: “मुझे लगता है कि अलग-अलग दृष्टिकोण ही हमारी अधिकांश समस्याओं का कारण हैं। यदि हमारी राय ज़्यादातर लोगों से अलग हो, तो हम इसे कैसे स्वीकार करें?”

उस विनम्र सेवादार ने एक व्यावहारिक सुझाव दिया: “सतगुरु चाहते हैं कि हम मित्रतापूर्ण माहौल में सेवा करें। इस साधारण से सिद्धांत को ध्यान में रखकर हम उन फ़ैसलों को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं होते।”

कुछ पल सोच-विचार करने के बाद, एक अन्य सेवादार ने पूछा: “घर पर की जानेवाली सेवा के बारे में आपका क्या विचार है?” फिर से उत्तर के इंतज़ार में सभी की निगाहें उसी सेवादार पर थीं। “हममें से कुछ लोग सिर्फ़ सत्संग-घरों में किए जानेवाले कार्य को ही सेवा मानते हैं। परंतु सेवा विशेष स्थान या समय तक सीमित नहीं है। यह कहीं भी, किसी भी समय की जा सकती है। इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बल्कि फ़र्क़ उस भावना से पड़ता है जिसके साथ हम सेवा करते हैं। मुझे हुज़ूर महाराज जी के वचन याद आते हैं कि हर वह कार्य ‘सेवा’ बन सकता है, यदि वह निष्काम भाव से सतगुरु को समर्पित करके किया जाए। इसमें परिवार की देखभाल करना भी शामिल है। निष्काम कर्म से अभिप्राय है कोई अपेक्षा रखे बिना प्रियजनों की सेवा करना। हो सकता है कि कुछ मामलों में यह आसान न हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अपनी तरफ़ से निरंतर प्रयास ही न करें।”

सेवादार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा: “बाहरी सेवा द्वारा संपूर्ण समर्पण की भावना पैदा नहीं हो सकती, न ही यह आंतरिक सेवा से प्राप्त होनेवाला वह आनंद प्रदान कर सकती है जिसकी हमें तलाश है। इसके लिए हमें अपना भजन-सिमरन करना पड़ेगा। जब हम अपने सतगुरु की ख़ुशी प्राप्त करने के लिए संगत की सेवा करते हैं, तब यह हमें निर्मल करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तन की सेवा चुनौतीपूर्ण है, पर मन की सेवा उससे भी कहीं कठिन है।”

एक अन्य सेवादार ने पूछा: “तन की सेवा और मन की सेवा से आपका क्या अभिप्राय है? क्या आप कह रहे हैं कि ऑफ़िस के सेवादारों की सेवा हमारी सेवा से अधिक कठिन है—क्योंकि मैं इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं!”

“नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं,” उस सेवादार ने उत्तर दिया। “जब हम शरीर द्वारा अपने सतगुरु और उसकी संगत की सेवा करते हैं तब वह तन की सेवा कहलाती है। किसी नवयुवक का आटे के भारी बोरे उठाना, बुज़ुर्ग सेवादार का—जो बमुश्किल चल फिर सकता हो—कचरा उठानेवाले बोरों को समेटना या दफ़्तर में किसी का काम करना, तन की सेवा है। ये सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार सेवा करके अपना तन सतगुरु को समर्पित कर रहे होते हैं। तन के ज़रिए सेवा करने से अहंभाव मिटता है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं।”

विनम्रता से बोलने वाले सेवादार ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा: “पाँच विकारों—काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार—को नियंत्रण में करने का प्रयास मन की सेवा है। यह तन की सेवा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और परिस्थिति के प्रति अपनी तत्काल प्रतिक्रिया को क़ाबू में रखना पड़ता है। सेवा जत्थों में हमें विशेष तौर पर अपने अहंकार और क्रोध को क़ाबू में रखने के लिए सजग रहना पड़ता है। यदि हमें किसी निरीक्षणकर्ता के रूप में सेवा करनी पड़े, तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश न करें। फीडबैक देते समय, हमें इस तरह से बातचीत करनी चाहिए जिससे सेवादार हतोत्साहित या निराश महसूस न करे। इसी प्रकार, फीडबैक लेते समय, हमें यत्न करना चाहिए कि हमारा अहंकार न बढ़े। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हम ख़ुद को आवेश में आने से रोक भी लेते हैं, तब भी हमारी भावनाओं और विवेक के बीच कशमकश चलती रहती है। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना सरल कार्य नहीं हैं। मन के निर्लेप होने पर ही हम तर्क-वितर्क से बच सकते हैं।”

किसी ने मज़ाक करते हुए कहा: “क्या इसीलिए आप कम बोलते हैं?” उनकी तरफ़ मुड़कर सेवादार ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया: “हर बार जब हम अपने सतगुरु की ख़ुशी प्राप्त करने की आशा से ख़ुद को आवेश में आने से रोकते हैं, तब हम संतमत के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। संतमत कोई सैद्धांतिक विचारधारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। इसीलिए सिमरन सतगुरु से प्राप्त सबसे अनमोल उपहार है। इसकी शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता; यह हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताक़तों में बदल देती है।

एक युवा सेवादार ने पूछा, “मैं अपने माता-पिता को लेकर चिंतित हूँ। वे सत्संग-घर में सेवा करने में इतना अधिक समय बिताते हैं कि जब भजन-सिमरन करने की बारी आती है, तब वे कह देते हैं कि वे इतना थक गए हैं कि अब उनसे भजन-सिमरन नहीं होगा। लेकिन क्या भजन-सिमरन सबसे महत्त्वपूर्ण सेवा नहीं है?”

जब सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त कर लिए, तब विनम्रता से बोलनेवाले सेवादार ने कहा, “व्यक्तिगत रूप से, हम सभी सतगुरु के साथ निजी रिश्ता क़ायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सबके साथ मिल-जुलकर सेवा करना और उस सौहार्दपूर्ण वातावरण का लाभ उठाना है, जैसा कि आपके माता-पिता बनाते हैं। ऐसे सुखद वातावरण द्वारा आंतरिक सौहार्द्र विकसित होता है, और सत्संग-घरों में ऐसे सद्भवानापूर्ण वातावरण को बनाए रखना हम सबकी साँझा ज़िम्मेदारी है। आख़िरकार शिष्यों के व्यवहार से ही लोगों के मन में सतगुरु के बारे में पहली छवि बनती है। इसलिए, अपने सत्संग-घरों में मित्रतापूर्ण, ख़ुशी से भरा और शांत वातावरण बनाए रखने में योगदान देकर हम निश्चय ही अपने सतगुरु की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं।”

“हालाँकि, तुम ठीक कह रहे हो,” मृदु भाषी सेवादार ने उस नवयुवक से कहा। “भजन-सिमरन ही सर्वोत्तम सेवा है, अन्य कोई भी सेवा इसकी जगह नहीं ले सकती। अन्य सभी प्रकार की सेवा का उद्देश्य सिर्फ़ मन को संसार से बेलाग करने मे मदद देना है ताकि भजन-सिमरन के समय हमारा ध्यान एकाग्र हो सके। हमारे लिए सतगुरु परमात्मा के प्रेम का ज़रिया हैं और हम उनके प्रति अपने प्रेम को अलग-अलग सेवाओं के ज़रिए प्रकट कर सकते हैं।”

उसी समय, सूरज निकल आया और सेवा जत्थे के सभी सेवादार फिर से अपनी-अपनी सेवा में जुट गए। उस समय के बाद से, हमने उस विनम्रता से बोलनेवाले सेवादार से कुछ ख़ास नहीं सुना है। लेकिन बरसात वाले दिन की वे ज्ञान-भरी बातें और बगीचे में लगे टेंट के उस अद्भुत वातावरण की याद अब भी हमारे मन में ताज़ा है, जहाँ हम सब अपने सतगुरु के प्रेम में मगन होकर एक हो गए थे।

किसी अजनबी द्वारा हुआ कायाकल्प?

संतमत का पालन करना कभी-कभी अजीब-सा लग सकता है क्योंकि इसके उसूल, लक्ष्य और जीवन शैली अक़सर समाज की मुख्यधारा से बिल्कुल अलग होते हैं। बचपन में हममें से बहुत-से लोग पारिवारिक परंपराओं का पालन करते थे और हर सप्ताह मंदिर, मस्जिद या चर्च जाया करते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि एक दिन हमारा मिलाप किसी पूर्ण संत से होगा?

जब हम वयस्क होते हैं और करियर शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन को हर पहलू से देखते हैं। हम नए-नए मित्र बनाना चाहते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों से मेल-मिलाप द्वारा हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और हमारे साथी हमें अनुभव, ज़मीन-जायदाद, धन-दौलत और पेशे से संबंधित उपलब्धियाँ व पदवियाँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालाँकि यह सब मन द्वारा रचा गया भ्रम है। हमारा ध्यान अपनी नश्वरता की ओर नहीं जाता, हम इस संसार की चीज़ों के लिए जीते हैं। हमारा मन—हमेशा की तरह— हमें भटकाता है, कुमार्ग पर ले जाता है और हम प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि गुरु नानक देव जी, आदि ग्रंथ में फ़रमाते हैं:

धंधै धावत जगु बाधिआ ना बूझै वीचारु॥

जंमण मरणु विसारिआ मनमुख मुगधु गवारु॥

हममें से कुछ लोग इस सांसारिक चमक-दमक में इतना अधिक नहीं फँसते, चाहे हम इसके पीछे की वजह नहीं जानते। शायद हम अलग-थलग महसूस करते हैं, उपराम और बेचैन। शायद हम अपने जीवन के मायनों और मृत्यु के विषय में सोचने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, “सकल जीव जग दीन दुखारी॥” हम समझ ही नहीं पाते कि यह दुनिया सुख और दु:ख की नगरी क्यों है, जैसा कि बहुत-से धर्मों में इसे कहा गया है—‘आँसुओं की घाटी’। हमारे इस नज़रिए का कारण यह है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं और यह रूहानियत से ख़ाली है।

फिर एक दिन हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई है। हम किसी की ओर खिंचे चले जाते हैं और हमारा रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। हो सकता है कि पहले से ही कुछ छोटे-छोटे बदलाव आने शुरू हो जाएँ, जैसे कि विशेष समय के लिए शराब छोड़ देना, पर्यावरण की वजह से माँसाहार कम कर देना या सामाजिक उथल-पुथल के दौर में अधिक दयालुता के साथ पेश आना। लेकिन ज़बरदस्त कायाकल्प की शुरुआत तब होती है, जब हम किसी पूर्ण संत से मिलते हैं। यह किसी दूसरे ही लोक का, ‘ब्रह्मांड से परे’ जैसा पल होता है। स्वामी जी महाराज ने इसके बारे में बहुत ख़ूबसूरती से बयान किया है:

गुरू मिले जब धुन का भेदी। शिष्य बिरह धर आई॥

सुरत शब्द की होय कमाई। तब मन कुछ ठहराई॥

असल में हम किसी अजनबी से नहीं मिलते, बल्कि यह पूर्ण गुरु का प्रेम होता है। उनसे प्रेरित होकर हम संतमत के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज़ी हो जाते हैं: शाकाहारी भोजन—जिसमें दूध भी शामिल हो—अपनाना, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहना और उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करना। नामदान के समय हम वायदा करते हैं कि हम जीवन-भर प्रतिदिन कम से कम ढाई घंटे भजन-सिमरन करेंगे। हमारे सतगुरु हमें आश्वासन देते हैं कि वे हमें शांति और आनंद के निज-धाम पहुँचा देंगे, जहाँ जाने के लिए हमारी आत्मा व्याकुल है। सारबचन संग्रह में, स्वामी जी महाराज फ़रमाते हैं:

शब्द कमावे सो गुरु पूरा। उन चरनन की हो जा धूरा॥

और पहिचान करो मत कोई। लक्ष अलक्ष न देखो सोई॥

शब्द भेद लेकर तुम उनसे। शब्द कमाओ तुम तन मन से॥

अनुशासन

अनुशासन में ख़ास तरह के आचरण संबंधी नियमों पर दृढ़ रहने के लिए अक़सर समर्पण और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है ताकि विशेष लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संतमत पर चलने वाले परमार्थ के जिज्ञासु नामदान के समय चार शर्तों को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं।

तीन बुनियादी शर्तें

पहली शर्त शाकाहारी भोजन, जिसमें दूध भी शामिल है, को अपनाना है। मांस, मछली, अंडे और जिलेटिन जैसे पशु उत्पादों से परहेज़ करना है। शाकाहार अपनाना धर्म के बुनियादी सिद्धांत का पालन करना है जो सभी प्राणियों के जीवन की क़द्र करने पर बल देता है। उदाहरण के लिए, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के मूल आदेश में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि “तुम हत्या नहीं करोगे।” इसी तरह, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा को नैतिक जीवन की आधारशिला मानते हैं। सभी प्रमुख धर्म दूसरों को दु:ख और पीड़ा पहुँचाने के विरुद्ध हैं। फिर हमारी दया-भावना केवल मनुष्यों तक ही क्यों सीमित हो, जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जानवर संवेदनशील प्राणी हैं और वे भी पीड़ा महसूस करते हैं? हमें उनका जीवन लेने का क्या अधिकार है?

शाकाहारी आहार अपनाने के लिए अनुशासन और सचेत होने की आवश्यकता है। हमें अपने भोजन की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भोजन में पशुओं से लिए गए कोई भी तत्त्व शामिल न हो; उदाहरण के लिए, हमें यह जाँचना पड़ सकता है कि पनीर शाकाहारी रेनेट से बने हैं या केक अंडे रहित हैं। इससे हम अपने लिए चुने हुए आहार के प्रभाव के बारे में बहुत अधिक सचेत हो जाते हैं। इस तरह, हमारा आहार हमारे लिए पाबंदी न होकर, उद्देश्यपूर्ण जीवन का जश्न बन जाता है।

दूसरी शर्त तंबाकू और सभी नशीले पदार्थों से परहेज़ करना है, यहाँ तक कि मारिह्वाना से भी—चाहे वह चिकित्सा के उद्देश्य से ही क्यों न हो। भजन-सिमरन का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है और ऐसे पदार्थों का सेवन, जिनसे हमारा मन भटक जाए, हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा बन जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी नशीले-पदार्थों—चाहे वे मन को भटकाने वाले हों या न हों—की वजह से लत लगने का जोख़िम रहता है। जिसकी शुरुआत मज़ा लेने से हुई हो, जल्दी ही हमें उसकी लत लग सकती है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट, शराब, मारिह्वाना, केटामाइन, एल. एस. डी., क्षणिक आनंद देनेवाले पदार्थों इत्यादि की तलब को पूरा करने में उलझ जाता है, तब धीरे-धीरे उसकी यह लत उसे ग़ुलाम बना लेती हैं। इससे केवल आत्म-नियंत्रण ही समाप्त नहीं होता, बल्कि स्पष्ट सोच-विचार करने की क्षमता भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। नशीले पदार्थों से मुक्त जीवनशैली को अपनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर, हम अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं जो हमारी रूहानी उन्नति के लिए आवश्यक है।

शिष्य के लिए मन और ऐंद्रिय वासनाओं की पूर्ति में लिप्त रहते हुए परमात्मा की भक्ति करना मुमकिन नहीं। जब हम मन के कहे चलते हैं, तब हम अनुशासनहीन हो जाते हैं। तीसरी शर्त अपने सांसारिक कर्त्तव्यों को पूरा करते हुए निर्मल, नैतिक जीवन व्यतीत करना है। इसमें आजीविका कमाने, रिश्ते-नातों और हर प्रकार के लेन-देन में ईमानदार रहना शामिल है। हम अपने हर कर्म और हर स्वाँस के लिए उत्तरदायी हैं।

परमार्थी पत्र, भाग 1, में बाबा जैमल सिंह जी ईमानदारी और नैतिक जीवन जीने, केवल हक़-हलाल की कमाई पर गुज़ारा करने और दूसरों का शोषण न करने की अहमियत पर बल देते हैं। आप फ़रमाते हैं कि परमात्मा ने हर किसी को वह सब प्रदान किया है जिसकी उसे आवश्यकता है। धोखाधड़ी से धन या पदवी प्राप्त करने से नकारात्मक कर्म बनते हैं, जिनका परिणाम भुगतने के लिए जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से बँध जाता है। आपका उपदेश इस बात पर प्रकाश डालता है कि नैतिक जीवन परमात्मा के हुक्म के अनुसार है और आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत अहम है। बेईमानी से कमाए गए धन का हिसाब भजन-सिमरन द्वारा नहीं चुकाया जा सकता; हमें अपने कर्मों का ऋण इसी स्थूल जगत में चुकाना पड़ता है। आप फ़रमाते हैं:

अपनी हक़ की कमाई के सिवाय कभी किसी का नहीं खाना चाहिए। यह परमार्थ की पहली सीढ़ी है। चाहे सारी दुनिया का राजा हो, तब भी मनुष्य को अपने हक़ की, अपने हाथों कमाई करके खानी चाहिए।

परमार्थ के हर जिज्ञासु को नामदान लेने से पहले कम से कम एक वर्ष तक पहली तीन शर्तों का और नामदान की प्राप्ति के बाद चौथी: रोज़ाना ढाई घंटे भजन-सिमरन करने की शर्त का पालन करना चाहिए। सीकर्स गाइड में इन तीन शर्तों की अहमियत पर बल दिया गया है, जो ज़ुबान से किए गए वायदों से कहीं अधिक गूढ़ आंतरिक प्रतिज्ञाएँ हैं:

नामदान के समय ली गई चार प्रतिज्ञाएँ, आपके द्वारा ली जाने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाएँ हैं। ये आंतरिक प्रतिज्ञाएँ हैं न कि मौखिक या बाहरी वायदे।

चौथी शर्त: भजन-सिमरन करना

भजन-सिमरन का उद्देश्य शब्द भाव अपने अंदर धुनात्मिक धारा से जुड़ना या उसके प्रति जागरूक होना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, परमार्थ के जिज्ञासु को दो तरह का अभ्यास सिखाया जाता है: सिमरन और भजन। सिमरन में पाँच पवित्र नामों का जाप करना शामिल है, जिसका वर्णन मैसेज डिवाइन पुस्तक की लेखिका श्रीमति शांति सेठी इन शब्दों में करती हैं, “अपने इष्ट का पूर्ण एकाग्रता से ध्यान करना और फिर उसी में अभेद हो जाना।” सिमरन साधक को भजन के लिए तैयार करता है, शब्द-धुन को सुनने के क़ाबिल बनाता है।

शब्द-धुन को सुनने के लिए बाहर फैले हुए अपने ध्यान को अंदर की ओर पलटकर तीसरे तिल पर एकाग्र करना पड़ता है। मगर, एक ही अभ्यास पर पूर्ण एकाग्रता बनाए रखना सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। क्या आपको विश्वास नहीं है? एकाग्रता के लिए एक परीक्षण करें: अगले कुछ मिनट ध्यान को भटकाए बिना इस लेख को पढ़ने में बिताएँ। क्या आप अपने फ़ोन से मिले अलर्ट या अन्य आवाज़ों को अनसुना कर सकते हैं? क्या आप अपने उन आदेशों और कार्यों के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं, जिन्हें आपको पूरा करना है?

हम सभी एकाग्रता के इस इम्तिहान में विफल हो जाएँगे क्योंकि सदियों से हमारा ध्यान हमारी इंद्रियों, ख़ास तौर पर मुँह, आँखों और कानों के ज़रिए बाहर फैला हुआ है। बोलने से हम सांसारिक कार्यों में उलझते हैं जबकि हमारी आँखें और कान निरंतर बाहरी छवियों और विवरणों को ग्रहण करके मन पर अंकित करते हैं। यही कारण है कि संत-महात्मा सिमरन पर बल देते हैं: यह हमारे ध्यान को बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर मोड़ देता है। जैसे ही हम ध्यान को अंदर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तब भी सांसारिक घटनाओं और अनुभवों की यादें मानस पटल पर उभर आती हैं, और हमें जल्द ही एहसास होता है कि परिवार, दोस्तों, उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रभाव असल में हमारे दिमाग में अमिट रूप से अंकित हैं। चूँकि बारम्बार उभरने वाले ये प्रभाव हमारी एकाग्रता में बाधा डालते हैं, इसलिए उन्हें समाप्त करना हमारा पहला क़दम है।

भजन-सिमरन के दौरान एकाग्रता प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने का एक तरीक़ा सांसारिक कार्यों को एकाग्रचित्त होकर करना है। जितना अधिक हम एक ही कार्य को (बिना ध्यान भटकाए) एकाग्रता के साथ करते हैं, उतना ही हम अपने रूहानी सफ़र में आगे बढ़ते हैं। चाहे कोई कार्य करना हो, संगीत सुनना हो या अन्य गतिविधि में शामिल होना हो, एक समय में एक ही कार्य को करने से ध्यान एकाग्र करने की हमारी क्षमता काफी बढ़ जाती है। एक ही कार्य में अपनी सारी ऊर्जा लगाकर, हम अपने मन को एकाग्रता की आदत डालने का प्रयास करते हैं और वर्तमान के साथ हमारा गहरा नाता जुड़ जाता है।

हर कार्य को पूरी तल्लीनता के साथ करने से, हमें एकाग्रता की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारी दैनिक दिनचर्या द्वारा हमें अप्रत्यक्ष रूप से रूहानी उन्नति में मदद मिल सकती है। हालाँकि, जैसे हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी संत संवाद, भाग 2 में फ़रमाते हैं, केवल सिमरन ही मन की सोचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को बदलने का सामर्थ्य रखता है:

आप अपने आप को सौ-फ़ीसदी सिमरन में रखें, क्योंकि मन को एक ही वक़्त में बहुत कुछ सोचने की आदत है। हम सिमरन करते-करते भी बहुत-सी दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसका मतलब है कि मन सौ-फ़ीसदी सिमरन में नहीं है। सौ-फ़ीसदी से मेरा मतलब है कि सिमरन करते वक़्त हमारा पूरा ध्यान उसी में होना चाहिये, किसी और चीज़ में नहीं। सिमरन के अलावा दुनिया की किसी और चीज़ में ध्यान नहीं जाना चाहिये।

जब किसी कार्य को करने के लिए विशेष ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, उस समय सिमरन करते रहने से रूहानी उन्नति में मदद मिलती है। स्वाँस लेने की स्वाभाविक क्रिया की तरह सिमरन का अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। मगर निरंतर सिमरन करते रहना इतना भी आसान नहीं है; इसके लिए मन की चंचलता के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और हर घंटे, हर मिनट और हर स्वाँस के साथ गुरु की याद बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता ज़रूरी है।

सतगुरु की दया-मेहर के बिना, अपने दिन का केवल दस प्रतिशत समय भजन-सिमरन के लिए समर्पित करना हमारी आत्मा द्वारा इस स्थूल जगत में अरबों वर्षों में जमा किए गए कर्मों के विशाल ढेर को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मनुष्य-जन्म का यह अनमोल उपहार हमें केवल परमात्मा की दया-मेहर से प्राप्त हुआ है; हमने इसके लायक़ बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन चार शर्तों का पालन करना परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे उत्तम ढंग है।

हर बार जब हम भजन-सिमरन करते हैं, तब हमें अपने सतगुरु के साथ गहरा नाता जोड़ने का अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। जितना हो सके उतना समय अंदर उनके साथ बिताकर यह दर्शाएँ कि हम उनसे कितना अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वह तो सदा ही हमसे प्यार करते हैं। संत संवाद, भाग 3 में, हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से फ़रमाते हैं:

सतगुरु के साथ हमारा रिश्ता प्रेम और भक्ति का, भजन-सिमरन का है। यह कोई दुनियावी रिश्ता नहीं है, यह केवल रूहानी रिश्ता है। हमारे अंदर सतगुरु के लिये जितना प्यार और भक्ति होती है, हम अपने आप को उतना ही उनके क़रीब पाते हैं। सतगुरु तो हमेशा हमारे अंग-संग होते हैं, लेकिन हम सतगुरु से दूर हैं। हमारे अंदर सतगुरु के लिये जितना ज़्यादा प्रेम और श्रद्धा भाव आता जाता है, हम अपने आप को उतना ही उनके क़रीब महसूस करते हैं और हमें उतना ज़्यादा लगने लगता है कि वह हमारा है और हम उसके हैं।

संक्षेप में सत्य

चुनाव

क्या पीना चाहते हो तुम —

मय या जल? क्योंकि रख नहीं सकते एक ही मर्तबान में

तुम दोनों को।

उस मर्तबान से, असल में

मुश्किल है लेना आनंद मय का

ख़ाली न हो जो पूरी तरह

पहले से भरे जल से।

इसलिए ज़रूरी है जल को बाहर निकालना

उसमें मय भरने से पहले।

तुम्हारे लिए भी यही सच है:

बाहर निकाल दो उसे, जो तुम्हें भटकाए,

और बनाओ जगह सिर्फ़ उस प्रेम के लिए

काफ़ी है जो हर तरह की तृप्ति के लिए।

माइस्टर एक्ख़ार्टज़ बुक ऑफ़ डार्कनैस एण्ड लाइट

***

चींटी चावल लै चली, बिच में मिलि गइ दार॥

कह कबीर दोउ ना मिलै, इक लै दूजी डार॥…

नगर चैन तब जानिये, (जब) एकै राजा होय।

याहि दुराजी राज में, सुखी न देखा कोय ॥

संत कबीर

नाम की नौका

कबीर साहिब 15वीं शताब्दी के भारतीय संत थे, जिन्होंने काव्य-रचना के माध्यम से अपना उपदेश दिया। कबीर साहिब ने कर्मकांड और मूर्ति पूजा को प्रभु-प्राप्ति का कारगर तरीका समझने की मान्यता को चुनौती दी और अमर-अविनाशी शब्द (दिव्य ध्वनि या शब्द) के अभ्यास को परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताया और इस मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण देहधारी सतगुरु की अहमियत पर बल दिया।

कबीर साहिब की काव्य-रचना प्रभावशाली रूपकों से भरपूर है। सामान्य रूपांकनों में जीवन को समुद्र या महासागर के रूप में चित्रित करना और पूर्ण देहधारी सतगुरु को नाम रूपी नौका का एकमात्र कप्तान या नाविक बताना, जो रूहानी मुक्ति देने का सामर्थ्य रखता है, शामिल है। नाम की नौका का यह रूपक रूहानी यात्रा का प्रतीक है, जिसमें नाम द्वारा ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और भवसागर को पार कर परम आनंद के धाम पहुँचा जा सकता है:

त्रिसनाँ नैं लोभ लहरि, काँम क्रोध नीरा।

मद मछर कछ मछ, हरषि सोक तीरा॥

कबीर ग्रंथावली

कबीर साहिब द्वारा प्रयुक्त “विकराल महासागर” का रूपक जीवन को एक चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा के रूप में दर्शाता है। इस महासागर में उठती हुई “तृष्णा और लोभ की लहरें” धन-संपदा और सांसारिक रिश्ते-नातों के प्रति हमारे गहरे लगाव का प्रतीक हैं। इस ठाठें मारते समुद्र में जीव अकेला और बेसहारा है, इसमें से उठनेवाली “अभिमान और क्रोध की लहरों” के कारण ऐसे तूफ़ान आते हैं जो मन की शांति को भंग कर देते हैं। ये प्रचण्ड लहरें हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं और हम दूसरों के साथ द्वंद्व करते हैं, जिससे जीवन में रूहानी तौर पर आगे बढ़ पाना और भी मुश्किल हो जाता है। अभिमान का तूफ़ान हमारी हौंमैं को बढ़ाता है, हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है। इस बीच, क्रोध से उत्पन्न आँधी दु:ख और नुकसान पहुँचाती है, जिसका प्रभाव हम पर और हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। महासागर की लहरों और तूफ़ानी मौसम की वजह से पैदा हुए ख़तरों के साथ-साथ, समुद्र की सतह के नीचे “मद मछर कछ मछ” भाव अंहकार और ईर्ष्या के मगरमच्छ घात लगाए बैठे हैं। ये हमारे कार्यों पर अहंकार के हावी हो जाने और ईर्ष्या के कारण संतोष के समाप्त हो जाने के छिपे हुए ख़तरों के सूचक हैं।

कबीर साहिब द्वारा प्रस्तुत विकराल महासागर में, यदि कोई पास से गुज़रता हुआ जहाज़ हम पर तरस खाकर हमें किनारे तक ले जाए तो? क्या हम वहाँ सुरक्षित होंगे? ऊपर दिए गए पद्य की अंतिम दो पंक्तियाँ इस बात की पुष्टि नहीं करती। महासागर के सदैव बदलते किनारों भाव सुख के बाद दु:ख और दु:ख के बाद सुख का आना इस सृष्टि की द्वैत को दर्शाता है। कबीर साहिब ने अपने एक अन्य शब्द में सुख और दु:ख के इस निरंतर चक्र का विस्तृत वर्णन किया है:

इक डूबे अरु रहे उबारा, ते जगि जरे न राखणहारा॥

राखन की कछु जुगति न कीन्हीं, …

जिनि चीन्हाँ ते निरमल अंगा, जे अचीन्ह ते भये पतंगा॥

संत कबीर

“उबारा” शब्द का अर्थ है लंगर डालना या बाँधना, यह पद दर्शाता है कि मनुष्य केवल अस्थायी तौर पर दु:खों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थायी रूप से “दु:ख और पीड़ा के किनारे” से बँधे हुए हैं। जीव की इस दु:खद स्थिति को “ते जगि जरे” के रूपक द्वारा और अधिक गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग इच्छाओं और तृष्णाओं की अग्नि में जलते रहते हैं और इस तरह दु:खों और अज्ञानता के निरंतर चलनेवाले चक्र में फँसे रहते हैं। इन इच्छाओं के कारण जीव कभी न समाप्त होने वाली चाहतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, उनके लिए वास्तव में क्या लाभदायक या हानिकारक है, उनका इस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता। इच्छाओं-तृष्णाओं की यह अग्नि उन्हें व्यथित और बेचैन रखती है, जिस कारण उन्हें कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होता।

कबीर साहिब द्वारा प्रयोग किया “भये पतंगा” का रूपक इस बात को और स्पष्ट करता है। आप समझाते हैं कि ज्योति की ओर आकर्षित होनेवाले पतंगों की तरह जीव इच्छाओं और तृष्णाओं की धधकती ज्वाला की तरफ़ खिंचे चले जाते हैं। शुरू में आकर्षक लगने वाली ये तृष्णाएँ उन्हें तबाही की ओर ले जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ज्योति की लपटें पतंगों को भस्म कर देती है। परिणामस्वरूप, मनुष्य मायामय संसार के भ्रमों और बंधनों के कारण जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में फँसे रहते हैं।

कड़वे सच को बयान करती ये पंक्तियाँ “न राखणहारा” और “राखन की कछु जुगति न कीन्हीं” जीव की दु:खदायक स्थिति को प्रकट करती हैं। “न राखणहारा” इस बात की ओर संकेत करता है कि स्नेह करने वाले परिवार और अच्छे दोस्तों के होने के बावजूद, आख़िरकार हमें अपने दु:खों को अकेले ही सहन करना पड़ता है। “राखन की कछु जुगति न कीन्हीं” द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि जब तक हम ‘कुशल नाविक’ भाव पूर्ण सतगुरु द्वारा बताए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक अपने दु:खों, कष्टों और मायामय संसार में बंदी बने रहने का कारण हम स्वयं हैं।

अपने कई काव्य-रूपों में, कबीर साहिब नौक़ा या जहाज़ के रूपक द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार परमात्मा का नाम आत्माओं की मुक्ति का साधन है। “भेरा” (या जहाज़) नाम के रूहानी अभ्यास का प्रतीक है, जो जीव को जीवन की निराशाओं और चुनौतियों में आश्रय प्रदान करता है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह हमें दृश्यमान संसार रूपी विकराल भवसागर से पार ले जाता है। नाम रूपी नौक़ा का वर्णन करते हुए कबीर साहिब फ़रमाते हैं:

राँम गुसाँई मिहर जु कीन्हाँ, भेरा साजि संत कौं दीन्हाँ॥

दुख खँडण मही मंडणाँ, भगति मुकुति बिश्राँम।

बिधि करि भेरा साजिया, धरया राँम का नाम॥

जिनि यह भेरा दिढ़ करि गहिया, गये पार तिन्हौं सुख लहिया॥

संत कबीर

कबीर साहिब इस बात पर बल देते हैं कि नाम (दिव्य नाम) का रूहानी मार्ग परमात्मा की दया-मेहर द्वारा बनाया गया है। यह रूपक इस बात को प्रस्तुत करता है कि मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग परमात्मा द्वारा प्रशस्त है। जहाज़ का परमात्मा द्वारा निर्मित होना इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है और इस बात को विशेष तौर पर प्रस्तुत करता है कि इस दिव्य नाम द्वारा ही असल रूहानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नाम को एक प्रबल शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो हमारे दु:खों को दूर कर देता है और हमारे जीवन का आधार है। दु:खों से मुक्त देनेवाली शक्ति के रूप में इसके वर्णन से यह ज्ञात होता है कि केवल दिव्य नाम का सिमरन ही हमारे दु:खों का नाश करके हमें शांति प्रदान कर सकता है। यह प्रेम और भक्ति का स्रोत है, जो जीव सच्चे हृदय से परमात्मा के नाम की कमाई करता है, यह उसे सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है।

इस दृश्यमान भवसागर को अकेले पार करना हमारे बस की बात नहीं; इसे पार करने के लिए पूर्ण देहधारी सतगुरु का व्यावहारिक मार्गदर्शन आवश्यक है जो मनुष्य की कठिन परिस्थितियों से वाक़िफ़ हो और जो जीवन रूपी इस विकराल भवसागर में हमारा मार्गदर्शन करने में निपुण हो। पूर्ण संतों को परमात्मा द्वारा जीवों के मार्गदर्शन के लिए भेजा जाता है। वे नाविक की भाँति इस भवसागर को पार करने के लिए भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति में उनकी मदद करते हैं। कबीर साहिब की वाणी में आता है कि केवल पूर्ण सतगुरु के पास ही कुशल नाविक की भाँति शिष्यों को रूहानियत रूपी दूसरे छोर पर सुरक्षित पहुँचाने का सामर्थ्य होता है। इस प्रकार के सुरक्षित मार्गदर्शन के बिना, विकराल भवसागर की लहरों में डूब जाने का ख़तरा बना रहता है, हम इस भवसागर की गर्त में गिर जाते हैं और अपनी इंसानियत को ही भुला देते हैं।

शब्द के अंत में कबीर साहिब इस बात पर बल देते हैं कि जब साधक के जीवन में सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तभी सच्ची आत्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। वह जीवों को शब्द से जुड़ने और अपने असल स्वरूप की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अमर-अविनाशी संदेश जीवन में विश्वास, प्रेम और परमात्मा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की प्रेरणा देता है, इसी भाव को लगभग पाँच सौ साल बाद महाराज चरन सिंह जी द्वारा स्प्रिचुअल डिस्कोर्सेज़, वाल्यूम I में दोहराया गया है:

केवल उन सतगुरुओं के मिलाप द्वारा, जो स्वयं नाम की भक्ति में लीन हैं, और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही, हम इस दृश्यमान जगत रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं, और उस पर्दे को हटा सकते हैं जिसने हक़ीक़त को छुपा रखा है और ऐसा करने पर ही हम उस रुकावट को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से हम परमात्मा को नहीं देख पाते; और हमें अपने असल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और हम अपना कायाकल्प करके परमात्मा में समाकर उसका ही रूप बन सकते हैं।

मृत्यु को गले लगाना

जीवन की इस छोटी-सी यात्रा में, मृत्यु वह अटल सच्चाई है जिसका सामना हम सब करते हैं। यह बिना किसी चेतावनी के आती है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह युवा या बूढ़े, अमीर या गरीब, बलवान या निर्बल के बीच भेदभाव नहीं करती। धन या पदवी हमें इसके वार से नहीं बचा सकते। यहाँ तक कि महान सम्राट सिकंदर, जो प्राचीन इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वह भी अपनी मृत्यु को एक क्षण के लिए भी नहीं रोक पाया।

किंवदंती है कि जब सम्राट सिकंदर अपनी मातृभूमि वापस लौट रहा था, तब उसने यह जानने के लिए कि उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में होगी, ज्योतिषियों से चर्चा की। ज्योतिष गणना द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु निकट ही है। मगर सच्चाई बताने और अपने बचाव की कशमकश में फँसे ज्योतिषियों ने बड़ी कुशलता से उत्तर दिया: “ऐ महान सम्राट, जब तक धरती लोहे में और आकाश सोने में परिवर्तित नहीं हो जाता, आपकी मृत्यु नहीं होगी।”

इस गूढ़ संदेश पर सोच-विचार कर, सिकंदर अपने जीवन के प्रति आश्वस्त हो गया। उसके मन में विचार आया कि ऐसा चमत्कार होने में तो युग लगेंगे; शायद मेरी तक़दीर में सदा के लिए जीना लिखा हो। इस सुखद विचार के साथ, उसने पश्चिम दिशा में फ़ारस की तरफ़ चढ़ाई शुरू कर दी। परंतु जैसे ही सिकंदर मकरान रेगिस्तान में पहुँचा, उसे मलेरिया हो गया। उसने अपने वज़ीर से कहा, “मुझे यहीं रुकना पड़ेगा।”

वज़ीर ने अर्ज़ की, “हुज़ूर, बस कुछ और मील का सफ़र तय कर लें; शायद हमें कोई पेड़ मिल जाए जिसकी छाया में आप आराम कर सकें।” इसलिए, सिकंदर और उसकी सेना विशाल रोगिस्तान में आगे बढ़ती गई, लेकिन सिकंदर की तबीयत तेजी से बिगड़ती गई। अपने सफ़र को जारी रख पाने में असमर्थ सिकंदर घोड़े से नीचे उतर आया और साँस लेने के लिए हाँफते हुए तपती ज़मीन पर गिर गया।

सम्राट के आराम के लिए, वज़ीर ने जल्दी से अपना लोहे का कवच उतारा और उसे रेत पर बिछा दिया ताकि सम्राट विश्राम कर सके और अपनी ढाल सिकंदर के चेहरे के ऊपर कर दी ताकि उसे सूरज की तपिश से बचाया जा सके। जैसे ही वह ज़मीन पर लेटा, सिकंदर का ध्यान उस ढाल की ओर गया जिसमें सोने की बहुत-सी धारियाँ थीं और उसे ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी की सच्चाई का एहसास हुआ: उसके नीचे की धरती लोहे की थी, आकाश सोने का था।

जल्दी ही, शाही हक़ीम वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सम्राट की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा, “बादशाह सलामत, हम आपको धोखे में नहीं रखेंगे; आप मृत्यु की क़गार पर हैं।”

“क्या बचने का कोई उपाय नहीं है?” सिकंदर ने निराशा-भरी आवाज़ में पूछा और कहा, “मैं अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा उस व्यक्ति को दे दूँगा जो मुझे सिर्फ़ इतनी मोहलत दे सके कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार देख पाऊँ।”

फ़र्ज़ की वजह से सच बोलने के लिए मजबूर हक़ीमों ने उत्तर दिया, “नहीं, हुज़ूर, बुखार बहुत बिगड़ गया है। अब कोई भी दवा आपको नहीं बचा सकती।” अपने वज़ीर की ओर मुड़ते हुए, सिकंदर ने आदेश दिया, “ऐ वफ़ादार मित्र, ऐलान कर दो कि मैं अपना जीता हुआ सारा साम्राज्य उसे देने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मेरी माँ के पास जीवित पहुँचा सके। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं भिक्षा पर गुज़ारा कर लूँगा।”

हक़ीमों ने अंतिम बार गंभीरता से कहा, “बादशाह सलामत, आपके पास बहुत कम स्वाँस बचे हैं और अब कोई भी आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता।” इस पर, सम्राट बच्चे की तरह फूट-फूटकर रोने लगा और उसे जीवन की नश्वरता का एहसास हुआ।

मृत्यु का भय

अपनी माँ को आख़िरी बार देखने की सिकंदर महान की इच्छा से जीवन में उसके फ़ैसलों और प्राथमिकताओं के बारे में सवाल उठता है। अपना साम्राज्य छोड़ने और साधारण जीवन जीने की उसकी इच्छा से पता चलता है कि अगर वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों से पहले अपनी मृत्यु के बारे में सचेत होता, तो शायद उसने साम्राज्य का विस्तार करने की बजाय घर लौटने को प्राथमिकता दी होती। मगर, इस बात को लेकर आश्वस्त होते हुए कि उसके पास पर्याप्त समय है, सिकंदर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा जब तक बहुत देर नहीं हो गई।

सिकंदर महान की तरह, हममें से ज़्यादातर लोग अपनी मृत्यु को अनदेखा करते हैं। हर एक गुज़रता दिन, सप्ताह, महीना और साल हमारे लिए चेतावनी होना चाहिए कि हम मृत्यु के और क़रीब जा रहे हैं। इसके बजाय, हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी आसानी से यह भूल जाते हैं कि हर बीतता साल हमें हमारी मृत्यु के क़रीब ले जाता है। मृत्यु को अनदेखा करने का कारण बड़ा साधारण है; हम इससे डरते हैं। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मृत्यु के समय जब हमारी आत्मा (और मन) इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है तब इसका क्या होता है। हम मृत्यु के रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं।

तर्क यह कहता है कि यदि हम असल में मृत्यु के आने से पहले मरने का अनुभव कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा और इस तरह हम अपने डर पर क़ाबू पा लेंगे। जीते-जी मरने अर्थात् असल में शारीरिक तौर पर अनुभव करने कि जब हम मरते हैं, तब क्या होता है, का यह विचार पूरी तरह से बेतुका न लगने पर भी असाधारण-सा लगता है। फिर भी पूर्ण संत-महात्मा सृष्टि के आरंभ से ही आध्यात्म के सच्चे जिज्ञासुओं को जीते-जी मरने की युक्ति सिखाते आए हैं। स्वयं शब्द की पहचान कर चुके संत-महात्मा, जो स्थूल जगत और रूहानी जगत में आसानी से आते-जाते हैं, हमें समझाते हैं कि:

मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ने और उसके सूक्ष्म मण्डलों में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। यह केवल वर्तमान चोले अर्थात् शरीर को छोड़ना है। इसका मतलब विनाश नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन है, हालाँकि हम इसे देखने में सक्षम नहीं हैं।

फ़िलासॉफी ऑफ़ द मास्टर्ज़, वॉल्यूम I हुज़ूर बड़े महाराज जी के इन शब्दों द्वारा हमें थोड़ा-बहुत विश्वास हो जाता है कि जब तक हम अपने सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार भजन-सिमरन का अभ्यास करके स्वयं जीते-जी मरने की कला में निपुण नहीं हो जाते तब तक हम कभी भी अपनी मृत्यु के डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएँगे। संत-महात्माओं द्वारा सिखाई गई इस युक्ति द्वारा, हम अपने डर पर विजय पा लेते हैं और मृत्यु को शांति से स्वीकार कर पाते हैं।

जीते-जी मरना

नामदान के समय, सतगुरु हमें पाँच पवित्र नाम बख़्शते हैं। इन पवित्र नामों के सिमरन द्वारा साधक अपनी फैली हुई सुरत की धाराओं को आँखों के मध्य केंद्रित करने के क़ाबिल बन जाता है। सुरत की फैली हुई धाराओं को तीसरे तिल पर एकाग्र करने पर, आत्मा शब्द-धुन से जुड़ जाती है और ऊँचे रूहानी मण्डलों की ओर चढ़ाई शुरू करती है। संत-महात्मा इस प्रक्रिया को जीते-जी मरना कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा शरीर में रहते हुए ही मृत्यु का अनुभव प्राप्त हो जाता है। जैसा कि परमार्थी परिचय पुस्तक में समझाया गया है:

जब मौत आती है तब आत्मा शरीर से सिमटना शुरू करती है; सिमटाव पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक होता है। सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जब आत्मा की चेतन धाराएँ भौंहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तब साँस आना बंद हो जाता है और सारी शारीरिक क्रियाएँ रुक जाती हैं। उस समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

चाहे अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना मृत्यु के समय होनेवाले अनुभव जैसा ही है, मगर मूल रूप से इन दोनों प्रक्रियाओं में काफ़ी अंतर है। भजन-सिमरन के दौरान आत्मा और शरीर के बीच का संबंध क़ायम रहता है, जिससे आत्मा शरीर को छोड़े बिना मृत्यु का अनुभव करती है। इसके अलावा, चाहे मृत्यु अक़सर एक दु:खदायक अनुभव होता है—विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें इसका अनुभव नहीं हैं—मगर भजन-सिमरन के दौरान होनेवाला मृत्यु का अनुभव अत्यंत आनंददायक होता है। जो साधक अपनी सुरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की कला में निपुण हो चुका है, वह इस अवस्था को असल जीवन मानता है; इसके विपरीत, जब उसका ध्यान तीसरे तिल से नीचे गिर जाता है, वे ख़ुद को मृत समझता है।

जीते-जी मरने के अभ्यास के लिए अपने आप को समर्पित करके, हम मृत्यु के रहस्य को समझ जाते हैं और इसे लेकर हमारा सारा डर समाप्त हो जाता है। मौलाना रूम हमें इस अभ्यास को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, वह समझाते हैं कि यदि हम अपनी आत्मा को शरीर की क़ैद से अलग कर लें, तो हम शांति और अनन्त जीवन के सदाबहार बाग़ में पहुँच जाएँगे। जैसा कि पुस्तक हउ जीवा नाम धिआए में मौलाना रूम फ़रमाते हैं:

कितनी ख़ुशक़िस्मती की बात हो अगर तू एक रात

रूह को जिस्म से जुदा कर दे,

और जिस्म की क़ब्र को पीछे छोड़

अंदरूनी आसमानों पर चढ़ जाए।

अगर तेरी रूह तेरे जिस्म को ख़ाली कर दे,

तो बच जाएगा तू मौत की तलवार से

और एक ऐसे बाग़ में दाख़िल हो जाएगा

जहाँ कभी पतझड़ नहीं होती।

***

जो कछु किया सोई अब पावो, वही लुनौ जो बोया रे।

साहिब साँचा न्याव चुकावै, ज्यों का त्यों हीं होया रे॥

कहूँ पुकारे सब सुनि लीजो, चेति जाव नर लोया रे।

कहैं शुकदेव चरण ही दासा, यह मैदान यह गोया रे॥

सन्त चरनदास

विचार करने योग्य

कर्म

कसकर पकड़ो!

हमारा रूहानी सफ़र शुरू हो चुका है—हम स्वयं की खोज और कायाकल्प की यात्रा पर निकले हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें शाश्वत मुक्ति दिला देगी। हालाँकि, मार्ग पर चलते हुए, हमें एहसास होता है कि यह मार्ग उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था, बल्कि यह उतार-चढ़ाव और आनंद से भरा हुआ है।

सफ़र का आह्वान

हमारा रूहानी सफ़र हमारी अंतर्रात्मा की पुकार से शुरू होता है, जीवन के उद्देश्य को समझने की तीव्र इच्छा और परमात्मा के साथ नाता जोड़ने की चाहत से। इन सवालों के उत्तरों की खोज में एक प्रबल शक्ति हमें स्थूल जगत के दायरे से परे ले जाती है। किसी न किसी रूप में यह कशिश हमें अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर उन अद्भुत संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करती है जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जिज्ञासावश, हम रूहानियत के मार्ग पर अपना पहला क़दम उठाने का साहस जुटाते हैं। यह रोमांचक होने को साथ-साथ डरावना भी होता है। हम अज्ञात की दहलीज़ पर खड़े होते हैं, इस बात को लेकर आशंकित कि आगे क्या होने वाला है। मगर हमें ऐसा लगता है कि कोई अद्वितीय शक्ति हमें आगे की ओर खींच रही है। व्याकुलता और अपेक्षा की कशमकश में, हम विश्वास के सहारे आगे बढ़ते हैं, स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सतगुरु आगे के इन उतार-चढ़ाव में हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

उतार-चढ़ाव में से गुज़रना

‘जीवनशैली’ पद में हमारे द्वारा लिए गए फ़ैसले, हमारी आदतें और हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या शामिल है। हमारी दिनचर्या, रीति-रिवाज और रिश्ते-नातों से झलकता है कि हम कैसे इंसान हैं और हम किस चीज़ को महत्त्व देते हैं। रूहानी कायाकल्प के मूल में कहीं न कहीं यह सोच होती है कि ऐसी जीवनशैली को अपनाना चाहिए जो नैतिकता और रूहानी उसूलों पर आधारित हो। रूहानी मार्ग अपने असल आपे की खोज का मार्ग है, परमात्मा के साक्षात्कार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपनी करनी को उसके अनुसार ढालते हैं। मगर किसी बड़े साहसिक कार्य की तरह, यह चुनौतियों से ख़ाली नहीं है और हो सकता है कि हमें उग्र भावनाओं से जूझना पड़े।

शाकाहारी भोजन को अपनाना केवल बर्गर की जगह ब्रोकॉली खाना नहीं है; इसका संबंध हमारे नज़रिए में आमूल परिवर्तन से है, जिसके फलस्वरूप हम सभी प्राणियों को समान भाव से देखने लगते हैं। अपने पसंदीदा व्यंजनों को छोड़ने पर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि पुराने दोस्तों को अलविदा कह रहे हों। हालाँकि, पत्तेदार सब्ज़ियों के हर निवाले और नींबू पानी के हर एक घूँट के साथ, हम अपने शरीर और मन को पोषित करते हैं। हमारा आहार जीवन और करुणा का जश्न बन जाता है।

अगला पहलू सामाजिक है। शराब के जाम को अलविदा कह देने से सोच स्पष्ट और दिल स्वस्थ रहता हैं। ख़ुद को बहकने से रोकना हमेशा आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर तब, जब परिवार और दोस्त इकट्ठे होकर जाम से जाम टकराते हैं, इस भ्रम में कि वे जश्न मना रहे हैं। लेकिन वास्तविक जश्न तब शुरू होता है जब हम पूरे होश में होते हैं और अपनी अंतर्रात्मा के साथ एकसुर होते हैं।

और आइए यह कभी न भूलें कि हमारा अहम संघर्ष अपने भीतरी विकारों, बुरी आदतों और प्रवृत्तियों से जूझना है, जो हमें अपने पूर्ण सामर्थ्य तक पहुँचने नहीं देते। यह सफ़ेद झूठ बोलने की इच्छा या प्रलोभन में आकर कोई आसान रास्ता लेना या भजन-सिमरन में नाग़ा डालना भी हो सकता है। ऐसा सबके साथ होता है। बेईमानी, आलस्य, लोभ और अभिमान के ख़िलाफ़ संघर्ष ही मन के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। लेकिन पूर्ण देहधारी सतगुरु का उपदेश हमारा गुप्त हथियार है। जब मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है तब हम उनकी शरण लेते हैं, संतमत के उपदेश से हमें हिम्मत और दिलासा मिलता है। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सुख और आश्वासन का निरंतर स्रोत है, जो हमें रूहानी सफ़र की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।

जब जीवनशैली में परिवर्तन की बात आती है तब सभी को मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। साथ ही जब पुरानी आदतों को छोड़ने की बात आती है, तब हमें अज्ञात डर सताता है और हमें अपने आरामदायक दायरे से बाहर आना मुश्किल लगता है। हम इस लड़ाई में असफल भी होंगे, जब हमें ऐसा लगता है कि हम इतना सब एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि संघर्ष हमारे सफ़र का एक हिस्सा है। अपने डरों का सामना करके हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। एक रोमांचकारी रोलर-कॉस्टर की सवारी की तरह हम उल्लास, भय और उन क्षणों का अनुभव करते हैं, जब हम छिपकर रोना चाहते हैं। फिर भी, मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, ख़ास तौर पर उन कमज़ोर पलों में, यह भरोसा रखते हुए कि हमारे सतगुरु अहंकार पर क़ाबू पाने और जो आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें छोड़ पाने में हमारी हर संभव सहायता करते हैं, जिससे हम आत्म-साक्षात्कार के उद्देश्य के पूरा करने के और क़रीब हो जाते हैं।

सवारी के रोमांच को आनंद लेना

मन सबसे बड़ी चुनौती है—मार्ग से भटकाने में माहिर है—मगर हम इसके बिना कार्य नहीं कर सकते। जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं करते, तब तक हम अपनी इच्छाओं और मोह के बंधनों के अधीन रहते हैं। जिस तरह एक रोलर-कॉस्टर की सवारी के बाद दिमाग़ चकरा जाता है और हम सीधे से चल नहीं पाते हैं, हमारा मन भी भटक सकता है जिस कारण हमारा ध्यान अपने उद्देश्य से हट सकता है।

मार्ग पर दृढ़ रहना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें एकाग्रचित्त होने की ज़रूरत है। ध्यान को एकाग्र रखने में किस चीज़ से मदद मिलती है? उनका उपदेश—वह अमर-अविनाशी ज्ञान जिसे युगों-युगों से संत-सतगुरु हमें देते आए हैं। जीवन रूपी इस रोलर-कॉस्टर पर हम अकेले सवार नहीं हैं; हमारे सतगुरु हमारे अंग-संग होकर हम पर दया-मेहर कर रहे हैं। सत्य की खोज में निकले अन्य जिज्ञासु हमारे साथी हैं, सभी परमात्मा की प्राप्ति के साँझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी संगति में, हमें मार्ग पर बने रहने के लिए हिम्मत, सहारा और प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे लोगों की संगति में रहकर, सत्संग सुनकर, ख़ुद को सेवा में समर्पित करके, संतमत के साहित्य का गहराई से अध्ययन करके और सबसे महत्त्वपूर्ण नियमित रूप से भजन-सिमरन द्वारा हम विनम्र बने रहते हैं और उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए, धीरे-धीरे परम सत्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अपने रूहानी साथियों की संगति में हम जिस भाईचारे का अनुभव करते हैं, वह एक सुकूनदायक आश्वासन है कि हम इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं।

अंतिम लक्ष्य: परमात्मा से मिलाप

रूहानी जागरूकता की इस यात्रा का उद्देश्य किसी बाहरी चीज़ की तलाश या परमात्मा को खोज नहीं है। यह आंतरिक पहचान है कि वह परमात्मा हमेशा से हमारे साथ है। यह पहचान हमारे संघर्षों को सार्थक अनुभवों में बदल देती है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारी आंतरिक जाग्रता बढ़ती जाती है। हमारे मार्ग की हर बाधा अब बाधा न होकर आगे बढ़ने का ज़रिया बन जाती है। विश्वास, प्रेम और भक्तिभाव से उठाया गया हमारा हर एक क़दम हमें इस पहचान के और अधिक नज़दीक ले जाता है। हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता; यह वह साधन हैं जिसके ज़रिए हमें परमात्मा की पहचान और उस से मिलाप का अनुभव होता है।

जिस तरह रोलर-कॉस्टर जहाँ से सवारी के लिए चलता है अंत में वहीं पर लौट आता है, उसी तरह आत्मा निज-घर परमात्मा की गोद में लौट जाती है। उसकी हुज़ूरी में कोई संघर्ष नहीं, कोई खोज नहीं—केवल सच्ची आंतरिक शांति, प्रेम और एकसुरता होती है। रूहानी कायाकल्प रूपी रोलर-कॉस्टर की सवारी तब समाप्त होगी जब हमें यह अनुभव हो जाएगा कि हम संपूर्ण जीवन के स्रोत उस आलौकिक प्रेम से गूँजती हुई ध्वनि और नूर का ही रूप हैं।

अंतिम शब्द

हर कार्य को ‘सतगुरु का कार्य’ समझकर करना

शब्द धुन की प्रेम-प्रीत में सुरत, निरत व निज मन, तीनों को हाज़िर रखना। जिस जगह रखें राज़ी रहना जी। कारोबार सब उन्हीं का है। जहाँ रखें ख़ुश रहना और जो काम करना, सब सतगुरु का ही जानकर करना। अपना आप (अहं) बीच में न रखना, यह बात मन में हमेशा के लिए जमा देना, मन से कभी न निकले। तन, मन, धन, सुरत, निरत और आँखें, मुँह, नाक, कान, हाथ, पैर और सब सामग्री दुनिया के सामान की जितनी भी है, सब सतगुरु की है। ‘मैं’ है ही नहीं जी। सतगुरु का जानकर सब काम करना। जो मुनासिब है करना जी।

कोई भी कारोबार करते समय जो हिदायत मैंने ऊपर लिखी है कभी न भूल जाए। ये वचन अच्छी तरह से मन में रखो और सब काम करो। फिर शब्द धुन को सुनते वक़्त व सिमरन के वक़्त, ज़रूर शब्द धुन का रस मिलेगा। ये तीनों वचन याद रखो हर वक़्त। अगर चौदह लोक का राज मिले तो ख़ुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि (वह) झूठा है, जानेवाला है। झूठी चीज़ में प्रीत करोगे, धोखा खाओगे। और फिर अगर वह राज वापस छीन लिया जाए तो नाराज़ नहीं होना, क्योंकि जिसने दिया उसी ने ले लिया। उसी का था और झूठा था। कोई किसी क़दर आदर करे या निंदा करे, आदर व स्तुति में खुश नहीं होना और निंदा में नाराज़ नहीं होना। सदा राज़ी रहना और मालिक की रज़ा में खुश रहना, जहाँ भी रखें जी। जब इनका मन पर असर न हो, मन सदा एकरस रहे, फिर शब्द धुन के मार्ग में धुर धाम सचखंड जाने की बख़्शिश सतगुरु के वचन के अंदर से रोज़ रोज़ आती है। ख़ुद दया-मेहर आप पर रोज़-रोज़ आती है। शब्द धुन को सुरत-निरत से रोज़-रोज़ सुनते रहो।

परमार्थी पत्र, भाग 1

हर दूसरे महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका, रूहानी रिश्ता, दुनिया भर के विभिन्न देशों के सेवादारों की टीमों द्वारा निर्मित की जाती है। इसके मौलिक लेख, कविताएँ और कार्टून संत मत की शिक्षाओं को अनेक दृष्टिकोणों और सांस्कृतिक परिवेशों से प्रस्तुत करते हैं। नए संस्करण प्रत्येक दूसरे महीने की पहली तारीख को, 1 जनवरी से शुरू होते हुए, पोस्ट किए जाएंगे।

© कॉपीराइट 2025, साइंस ऑफ़ द सोल रिसर्च सेंटर

गुरु रविदास मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली 110005, भारत