नारी को अधिकार दो

एक जागृति

लीना चावला राजन

तुम बदलोगे, जग बदलेगा

महात्मा गांधी

भूमिका एक पुकार हमारे जीवन में औरत की अहमियत

समाज में औरत की भूमिका

अर्थ व्यवस्था में औरत की भूमिका

औरत के ख़ास गुण

आज के समय में औरत की हालत

बेटे की चाह

दहेज

लिंग चुनाव

हमारी करनी का नतीजा

बच्चों पर प्रभाव

आदमियों पर प्रभाव

समाज में औरतों के प्रति बढ़ता अपराध

समाज में बढ़ती अशांति

हम क्या चाहते हैं?

हम परिवार में क्या चाहते हैं?

हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं?

आध्यात्मिक दृष्टिकोण

मक़सद को ध्यान में रखते हुए कर्म करना

औरत को बराबरी का हक़

हत्या करना पाप है

दूसरे जीव को दु:ख देना

अपनी इच्छाओं पर क़ाबू पाना

हमारे कर्मों का फल

परमात्मा की रज़ा में रहना

परमार्थ हमारा मूल

पुराने रीति रिवाज तोड़े जा सकते हैं

औरतों की दु:ख़ी हालत का ज़िम्मेदार कौन है?

इस समस्या का हल क्या है?

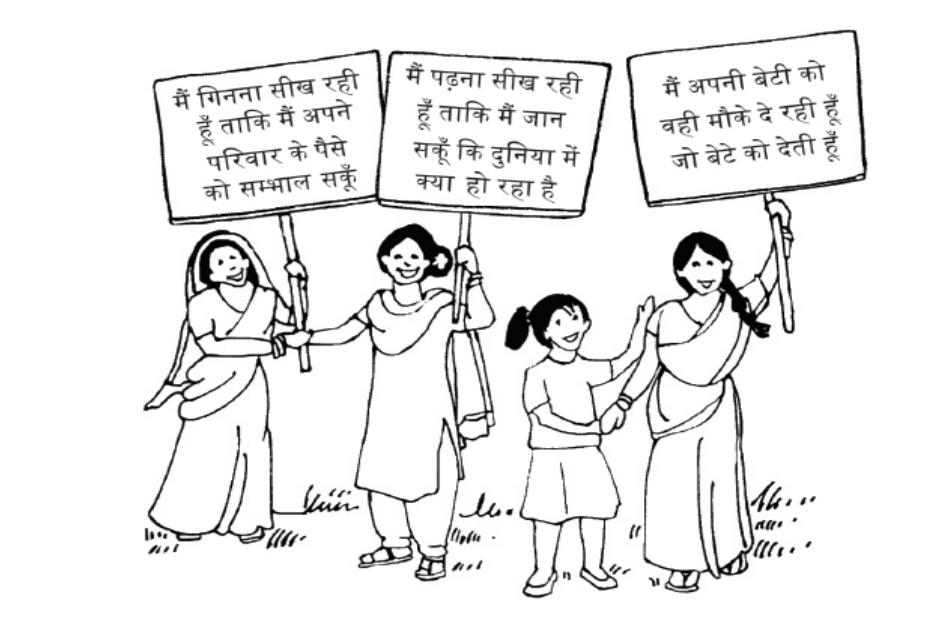

औरतों की सोच में बदलाव लाना

औरत के प्रति आदमी की सोच में बदलाव

बदलाव के लिये आगे बढ़ना

नारी को अधिकार दो जागृति जागो, मेरे दोस्त

आख़िरी संदेश: बड़े पैमाने पर कन्या हत्या

2. क्या हमारे देश में कानून लागू हो रहा है?

3. मदद के लिये एक पुकार

हुआ बेटा तो ढोल बजाया! हुई बेटी तो मातम छाया! संदर्भ ग्रंथ पुस्तक एवं लेखक परिचय संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना

प्रकाशक:

जे. सी. सेठी, सेक्रेटरी

राधास्वामी सत्संग ब्यास

डेरा बाबा जैमल सिंह

पंजाब 143 204

© 2010 राधास्वामी सत्संग ब्यास

सर्वाधिकार सुरक्षित

पहला संस्करण 2010

मुद्रक: 978-93-89810-97-4

भूमिका

कोई तो इस पतन को रोकेगा,

फिर तुम क्यों नहीं?

लॉरेंस स्कूल सनावर, विद्यालय गीत

नारी को अधिकार दो एक साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे समाज में हो रही एक घोर समस्या का नपा तुला जवाब है। यह घोर समस्या क्या है? आज हमारे देश में, जब माँ-बाप को पता चलता है कि माँ के पेट में बेटी पल रही है, कई माँ-बाप उस मासूम बच्ची की भ्रूण रूप में ही हत्या कर देते हैं। कन्या भ्रूणहत्या का यह चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिये कि औरतों के प्रति हमारी सोच बिलकुल ग़लत है। इसलिये कि हम अपनी आध्यात्मिक बुनियाद को भूल चुके हैं। इसलिये भी कि हम ‘कर्म सिद्धांत’ के प्रति आँखें मूँद लेते हैं। हम भूल चुके हैं कि मालिक के दरबार में हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है—जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे।

यह पुस्तक हमें प्रेरणा देती है कि हम ज़रा रुककर सोचें—समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी भी कुछ आध्यात्मिक और नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या हमारी करनी और हमारी ज़िम्मेदारियों का आपस में तालमेल है? इन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिये हमें सबसे पहले अपनी सोच में ज़बरदस्त बदलाव लाना होगा। इस पुस्तक के लेखकों ने तथ्य और आँकड़े पेश करते हुए औरतों के जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन इस उम्मीद से किया है कि इन्हें पढ़कर हम जागें और अपने रवैये में बदलाव लायें।

यह पुस्तक हमारे ध्यान को इस सवाल का जवाब खोजने पर मजबूर करती है कि आज हमारे देश में ज़्यादातर औरतें इतनी दु:खी क्यों हैं? जवाब मिलेगा—इसलिये कि सदियों से हमारे समाज में औरतों को मर्दों के मुक़ाबले बहुत नीचा दर्जा दिया गया है। इसलिये भी कि हम अपनी करनी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। आज हम सब जानते हैं कि लिंग चुनाव और कन्या भ्रूणहत्या ग़लत है, पाप है, ग़ैरकानूनी है। हम यह भी जानते हैं कि अगर यह परंपरा बढ़ती गई तो इसका नतीजा ख़ौफ़नाक हो सकता है। फिर भी हममें से कोई इस समस्या की ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। सब एक दूसरे की तरफ़ उँगली उठा रहे हैं और अंत में कोई अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, लेकिन कर्मों के कानून को कोई नहीं रोक सकता। यह संसार कर्मों की खेती है—जो बीज बोएँगे वही फसल काटनी पड़ेगी। अगर हम हिंसा का बीज बोएँगे तो हमें हिंसा की फसल मिलेगी। अगर हम दूसरों को दु:ख देंगे तो हमें भी दु:ख भोगना पड़ेगा। कर्म विधान के अनुसार जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। लिंग चुनाव के संबंध में औरतों को जो कष्ट भोगना पड़ता है उसके लिये हम सब ज़िम्मेदार हैं।

हमारा समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। यहाँ आदमियों की विचारधारा समाज की बुनियाद मानी जाती है। अगर आदमी एक औरत को माँ या बहन के रूप में देखता है तो उस औरत का सम्मान बढ़ जाता है और वह पूजनीय हो जाती है। यदि आदमी उसी औरत को वासना की नज़र से देखता है और अगर उस वासना का बुरा नतीजा होता है, तो समाज बेचारी औरत पर आरोप लगाता है कि उसी ने आदमी को मोहित किया होगा, लेकिन उस आदमी को रत्ती भर भी दोष नहीं दिया जाता। यह कैसा इंसाफ़ है? अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे समाज की हालत ही ऐसी है। इस पुरुष प्रधान नज़रिये को बदलना बहुत ज़रूरी है। वक़्त की पुकार है कि हम जागें और सच्चाई को परखें। यह बदलाव, यह जागृति कहाँ से शुरू होगी? पुरुषों से। क्योंकि हमारे समाज में सत्ता अब भी पुरुषों के हाथ में है और सदियों से पुरुषों के हाथ में ही रही है, इसलिये बदलाव लाने की ज़िम्मेदारी पुरुषों की है। इस काम में पुरुषों को ही अगुआई करनी होगी।

लिंग चुनाव की स्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों और आनेवाली पीढ़ी को एक सुनहरा और स्वस्थ समाज मिले, तो हमें आज ही लिंग चुनाव को रोकने के लिये सख़्त क़दम उठाने होंगे। क़दम उठाने से पहले हमें यह समझना चाहिये कि सिर्फ़ लिंग चुनाव को रोकने की कोशिश करने से ही काम नहीं बनेगा। हमें लिंग चुनाव की कुप्रथा की जड़ों तक पहुँचना होगा—औरतों के प्रति असमानता और अत्याचार को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी हमारे समाज में आवश्यकता के अनुसार बदलाव आएगा।

नारी को अधिकार दो पुस्तक का यह संदेश नहीं है कि नारी पुरुष पर बिना वजह अपना अधिकार जमाना शुरू कर दे और यह जताए कि औरत का दर्जा पुरुष से ऊपर होना चाहिये। इस पुस्तक का यह संदेश है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएँ जहाँ औरत और आदमी में बराबरी का दर्जा हो, जहाँ वे एक दूसरे की योग्यता की क़द्र करें और एक दूसरे की कमियों के प्रति सहनशील हों। ऐसा सुखद समाज बनाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है और हम सब अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी और हमारे समाज से इस ज़हर को निकालने के लिये हमें औरतों के प्रति अपने नज़रिये को बदलना होगा। सही रास्ता चुनना हमारे हाथ में है।

जी.एस.ढिल्लों

दिसंबर 2009

एक पुकार

‘देश मृनमोए नोए, देश चिनमोए’

देश सिर्फ़ धरती का एक टुकड़ा ही नहीं,

देश हमारी चेतनता की कहानी है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर

नारी को अधिकार दो पुस्तक एक पुकार है—कुछ करने की पुकार। इस पुस्तक में यह संदेश है कि समाज के रीति रिवाज हमने ख़ुद ही बनाए हैं और इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से आज हमारे देश की औरत बेहद दु:ख सह रही है।

एक तरफ़ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है। यहाँ हमें जगह-जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर बने मिलते हैं। संसार के सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग यहीं बसते हैं। हमने आज़ादी अहिंसा से पाई और सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। हमारे देश की धार्मिक परंपराएँ सदियों पुरानी हैं।

दूसरी तरफ़, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों का पैदा होना इतना नापसंद है कि लाखों लड़कियों को जन्म से पहले ही गर्भ में या जन्म लेते ही जान से मार दिया जाता है। जो लड़कियाँ किसी वजह से बच जाती हैं, उनका बचपन दु:खों और ज़ुल्मों का सामना करने में निकल जाता है। यहाँ तक कि हम लड़कियों को उनके भाइयों के बराबर का खाना-पीना नहीं देते, पढ़ाई का मौक़ा नहीं देते और किसी भी काम में उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते। कई लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। शादी में दहेज भी देना पड़ता है और दहेज के कारण माँ-बाप क़र्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं। ज़्यादातर औरतें पैसों के मामले में आदमियों की मोहताज होती हैं। उन्हें बचपन से ही दबाव में रखा जाता है और समझाया जाता है कि वे आदमियों के मुक़ाबले में कमज़ोर हैं। बहुत-सी औरतें आदमियों के हाथों मारपीट या बुरे बर्ताव का शिकार होती हैं।

एक तरफ़ तो हम देवी रूप में नारी की पूजा करते हैं; मंदिर में जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ को पूजते हैं। हम ‘माँ’ को इतना आदर देते हैं कि जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे ‘धरती माता’ कहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसे ‘मातृभूमि’ कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ़ हम एक बच्ची की जान ले लेते हैं, क्योंकि वह लड़की है! क्या भारत जैसे धार्मिक देश को अपनी आधी जनसंख्या—औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिये? हम अपने धर्मग्रंथों में पढ़ते हैं कि परमात्मा की नज़रों में सभी बराबर हैं। परमात्मा प्रेम का रूप है और उसकी बनाई दुनिया में हमें सबसे प्यार करना चाहिये। इसके बावजूद हम अपने बेटों से प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से नहीं!

क्या हमने कभी सोचा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं?

औरतों की ज़िंदगी को सुधारना—यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी और ग़ैरसरकारी संस्थाएँ औरतों की पढ़ाई, सेहत, खान-पान और सुरक्षा को सुधारने के लिये लगातार क़दम उठा रही हैं। नारी को अधिकार दो पुस्तक इन सभी समस्याओं का हल ढूँढ़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में एक बहुत ज़रूरी मुद्दे की तरफ़ ध्यान खींचने की कोशिश है और वह है—अगर समाज में कभी भी कोई बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने ही की है। आजकल हमारे देश में पैदा होनेवाले बच्चे के लिंग चुनाव का चलन इतना बढ़ता जा रहा है कि यह एक भारी समस्या बन गई है। हम अपने मन में विचार करें कि इस समस्या के बारे में हम कितना जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इसे सुधारने के लिये हमने क्या क़दम उठाए हैं? यह नहीं सोचना चाहिये कि हम अकेले हैं और बदलाव लाना अकेले इनसान के वश में नहीं है। सच तो यह है कि हर इनसान का अपना महत्त्व है, क्योंकि इनसान मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवारों से समाज बनता है।

इस किताब में आपसे एक निवेदन है—आओ! हम जागें और अपनी इनसानियत को पहचानें। अच्छी सोच और दया—ये दो गुण हमें सच्चा इनसान बनाते हैं और ये गुण हम सब में मौजूद हैं। महान् कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हमारा देश सिर्फ़ धरती का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी चेतनता की एक कहानी है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो फ़ैसले हम आज ले रहे हैं उनका असर सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा।

नारी को अधिकार दो पुस्तक की पुकार है कि हम ज़रा रुकें और अपनी आत्मा की गहराइयों में झाँकें और परखें—क्या औरतों के साथ हमारा बर्ताव सही है? जिस परमपिता परमात्मा की हम पूजा करते हैं, क्या वह चाहेगा कि औरतों के साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही रहे? इस किताब का संदेश है कि औरत बोझ नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक अनमोल रत्न है। आज के वक़्त की पुकार है कि हम जागें और मिलकर औरत को मज़बूत और शक्तिशाली बनाएँ।

हमारे जीवन में औरत की अहमियत

औरत संपूर्ण है क्योंकि उसमें जीवन देने की, पालन-पोषण करने की और बदलाव लाने की शक्ति है।

डाऐन मरीचाइल्ड

एक औरत के कई रूप हैं और उसका हर रूप अपने आप में ख़ास और अनमोल है।

परिवार में औरत की भूमिकाहमारी संस्कृति को क़ायम रखने में औरत का बहुत बड़ा योगदान है। ज़रा सोचिये! दादी-माँ की कहानियों के बिना, माँ के प्यार-दुलार के बिना, पत्नी के जीवन भर के साथ के बिना, हमारी ज़िंदगी कैसी होती? बहन की प्यार भरी छेड़छाड़, एक बेटी की प्यार भरी देखभाल, इसके बिना हमारा जीवन कितना नीरस होता? औरत ही सब में प्यार और ख़ुशी बाँटती है, सबका ध्यान रखती है। क्या हम सोच सकते हैं कि औरत के बिना हमारा परिवार कैसा होता?

भगवान् ने औरत को जननी होने की एक अनमोल देन और ख़ास ज़िम्मेदारी दी है—केवल औरत में जन्म देने की सामर्थ्य है। संसार को नवजीवन का उपहार केवल औरत ही दे सकती है।

सब को प्यार देना—यह ख़ूबी, यह शक्ति, औरत में तब और उभर आती है, जब वह माँ बनती है। माँ बनना, यह औरत को भगवान् का वरदान है।

मदर टेरेसा

माँ की ममता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। औरत अपनी जान को ख़तरे में डालकर, बेहद शारीरिक पीड़ा सहकर, ख़ुशी-ख़ुशी अपने बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल करते हुए वह अपने आराम के बारे में नहीं सोचती। वह बेग़रज़ होकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। बच्चों को चोट लगने पर बड़े प्यार और दुलार से मरहम-पट्टी करती है। अगर बच्चे बीमार हो जाएँ तो रात भर जागकर उनकी देखभाल करती है। थकान की परवाह किये बिना वह अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है—बच्चों ने क्या खाया, क्या वे ठीक तरह से पढ़-लिख रहे हैं, क्या वे अच्छी संगति में हैं, क्या वे ख़ुश हैं? बच्चे बेशक अपनी माँ को भूल जाएँ या बेपरवाह हो जाएँ, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता।

वह कौन है, जो मुझे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा? वह कौन है जो मेरी हर ग़लती के बावजूद मुझे नहीं ठुकराएगा? वह तुम हो, मेरी माँ।

टॉमस कारलायल

माँ के प्यार में उसका अपना मतलब नहीं झलकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक माँ के प्यार से ज़्यादा पवित्र प्यार किसी का नहीं हो सकता।

भगवान् हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिये उसने माँ को बनाया।

यहूदी कहावत

एक बच्चे का सबसे पहला और प्रभावशाली गुरु उसकी माँ होती है। दुनिया की हर संस्कृति और समाज में यही दिखाई देता है कि बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा वक़्त माँ ही गुज़ारती है, ख़ासकर उसके बचपन में। वह अपने बच्चे को बोलना सिखाती है—उसको ‘मातृभाषा’ सिखाती है। वह अपने बच्चे को ज़िंदगी के उसूल सिखाती है और सही-ग़लत में फ़र्क़ करना बताती है। माँ अपने बच्चे की सोच और उसके चरित्र को सँवारती है। उसकी आदतों, धारणाओं और दृष्टिकोण पर गहरा असर डालती है।

एक अच्छी माँ सौ अध्यापकों के बराबर है।

जॉर्ज हर्बर्ट

पढ़ी-लिखी समझदार माँ न केवल पढ़ाई-लिखाई में अपने बच्चे की मदद करती है, बल्कि उसके सुरक्षित और अच्छे भविष्य की नींव रखती है।

एक बच्चे के भाग्य का निर्माण उसकी माँ ही करती है।

नपोलियन बोनापार्ट

मेरी माँ सबसे सुंदर औरत थी ìआज मैं जो कुछ हूँ उसी की बदौलत हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे सदाचार, समझदारी और सफलता देनेवाली शिक्षा अपनी माँ से ही मिली।

जॉर्ज वॉशिंग्टन

औरत सहज ही अपने घर में प्यार, अपनापन, साफ़-सफ़ाई और सुखद माहौल पैदा करती है। औरत हमें दुनियादारी के तौर-तरीक़े सिखाती है कि परिवार में और समाज में किस ढंग से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिये, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिये।

जीवन को सही तरीक़े से जीने के लिये जो सभ्य आचरण होना चाहिये, वह हमें औरत ही सिखाती है, जैसे—एक दूसरे का आदर करना, वे छोटी-छोटी बातें जिनसे हम दूसरों का दिल जीत सकें, हालात के मुताबिक़ अपने रवैये को ढालना और समाज के साथ क़दम मिलाकर चलने के तौर-तरीक़े आदि।

रेमि द गूरमौं

एक सच्चे साथी के रूप में औरत ही अपने पति का साथ निभाती है। वह सुख-दु:ख में वफ़ादारी से उसका साथ देती है। वह न केवल अपने माता-पिता को प्यार और इज़्ज़त देती है, बल्कि अपने पति के परिवार को भी प्रेम की डोरी में बाँध लेती है। वह सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के साथ मेलजोल बढ़ाकर, अपनेपन से रिश्तों का एक सुंदर और मज़बूत ताना-बाना बुन लेती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों और बीमारों तक, सभी की देखभाल प्रेम और प्यार से करती है।

औरत घर की शांति और ख़ुशहाली की कुंजी है। वास्तव में औरत ही घर को बनाती है।

समाज में औरत की भूमिकाहमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखने में औरत का बड़ा योगदान है। सदियों से औरतें अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती आई हैं जो उन्होंने अपनी माँ और दादी से सुनी थीं। औरतों की वजह से ये कहानियाँ और लोककथाएँ आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के किसी भी पहलू पर नज़र डालें—चाहे लोक संगीत, नृत्य या कला हो, चाहे कपड़े पहनने का, भोजन बनाने का या पूजा-पाठ करने का ढंग हो—इन सभी रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनके ज़रिये औरत उन सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है जो परिवार और समाज को जोड़े रखते हैं।

लड़ाई के मैदान में जब हज़ारों आदमी शहीद हो जाते हैं, उस समय औरतें कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी परिवार को जोड़े रखती हैं। उस वक़्त औरतें बूढ़ों, बीमारों और ज़ख़्मियों की सेवा करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हुईं अगली पीढ़ी को तैयार करती हैं। औरत हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है।

अगर समाज को तेज़ी से बदलना है तो औरतों को एकजुट होकर आगे बढ़ाना होगा।

चार्ल्ज़ मलिक, पूर्व अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ—जनरल असेम्बली

आजकल वोट के अधिकार का इस्तेमाल करनेवाली औरतों की गिनती बढ़ती जा रही है। इसके ज़रिये वे अपने मुद्दों की सुनवाई करवा रही हैं। आजकल हर जगह औरत आगे बढ़ रही है—चाहे वह सरकारी नौकरी हो या पुलिस विभाग, चाहे वकील, जज या ज़ोरदार नेता। वे मीडिया के ज़रिये समाज में बदलाव ला रही हैं। इसके अलावा बहुत-सी औरतें समाज सुधार का काम कर रही हैं। बहुत-सी सरकारी और ग़ैरसरकारी संस्थाएँ औरतों द्वारा चलाई जा रही हैं। चाहे बच्चों का कल्याण हो या पर्यावरण, इन सब बातों में औरतें काफ़ी बदलाव ला रही हैं।

अर्थ व्यवस्था में औरत की भूमिकाऔरत न सिर्फ़ समाज का एक ज़रूरी हिस्सा है, बल्कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था यानी धन संबंधित प्रबंध व्यवस्था में भी मददगार साबित हो रही है। आजकल बहुत-से परिवार ऐसे भी हैं जिनमें यदि औरत कामकाज करके धन कमाकर न लाए, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पुराने ज़माने में कुछ काम औरत की शारीरिक शक्ति के बाहर माने जाते थे जैसे—शिकार करना, लड़ाई के मैदान में लड़ना, हल चलाना आदि। इसलिये वह अपने शरीर की ताक़त के मुताबिक़ घर के कामकाज सँभालती थी। हालाँकि घर सँभालना भी बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है।

अब दुनिया बदल रही है। आजकल ज़्यादातर कामों के लिये ताक़तवर होना उतना ज़रूरी नहीं है। आज अगर औरत को बराबर का मौक़ा मिले तो कौन-सा ऐसा काम है जो वह नहीं कर सकती। आज औरतें भी डॉक्टर, वकील, जज, नेता, व्यापारी, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। वे खेलकूद, कला और मीडिया में भी आगे हैं। औरतें फ़ौज और पुलिस में भी शामिल हैं। आज की औरत देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, ट्रैक्टर चलाने या हवाई जहाज़ उड़ा सकने में भी औरत पीछे नहीं है। यहाँ तक कि वह चाँद तक भी पहुँच सकती है।

शोध-अध्ययनों से साबित हुआ है कि औरतें कामकाज में कई ख़ूबियाँ ला रही हैं।1 आज औरतें कई कंपनियों की मैनेजर हैं। वे अपनी कंपनी के विकास की अच्छी समझ रखती हैं और अपने कर्मचारियों से काम लेने की सूझबूझ रखती हैं। वे बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ निभा लेती हैं। औरत नरमी और प्यार से अपनी बात मनवा लेती है और सब को साथ लेकर आगे बढ़ती है। उसमें दूसरों का नज़रिया समझने का गुण होता है और इसी वजह से औरतों के साथ काम करनेवाले यह समझते हैं कि उनके काम और योग्यता की क़द्र है।

आज के नये ज़माने में गुणों के मूल्यांकन में औरतों का दर्जा ऊँचा है। मिल-जुलकर काम करना और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना सफलता की निशानी है और औरतों में ये गुण भरपूर हैं।

रोज़ाबेथ मॅास कैन्टर, हार्वर्ड बिज़्नस स्कूल प्रोफ़ेसर

हालाँकि कंपनी में औरतों को पुरुषों के बराबर की संख्या में नौकरी पर रखना, न तो ज़रूरी है और न ही कोई कानूनी मजबूरी है, फिर भी आजकल ज़्यादातर कंपनियाँ औरतों के काम करने के ढंग को देखते हुए उन्हें ही नौकरी पर रखना पसंद करती हैं, क्योंकि वे कामकाज और व्यापार के लिये फ़ायदेमंद साबित हुईं हैं।

औरत के ख़ास गुणपुराने ज़माने से ही हम यह मानते चले आ रहे हैं कि कुछ ख़ासियत और गुण सिर्फ़ आदमियों से जुड़े हुए हैं, जैसे—ताक़त, अधिकार जमाना, हिम्मत, मनमानी करना, लीडरी, दलीलबाज़ी आदि। इसी तरह कुछ ख़ासियत और गुण औरतों से जुड़े हुए हैं, जैसे—सूझबूझ, सहनशीलता, नम्रता, सब्र, दया, त्याग भरा प्यार आदि।

इसका मतलब यह नहीं है कि आदमियों में सिर्फ़ आदमियोंवाले और औरतों में सिर्फ़ औरतोंवाले गुण होते हैं। औरतों और आदमियों में दोनों प्रकार के गुण अलग-अलग मात्रा में होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह मात्रा कैसे तय होती है? यह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण है पैदाइशी गुण। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पैदा होते ही कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, जैसे—औरतों में बच्चों के लिये स्वाभाविक प्यार या आदमियों में अधिकार जमाने की भावना।

दूसरा कारण है समाज के बनाए नियम और घर-घर के अपने क़ायदे-कानून, जो बच्चों के विचारों पर गहरा असर डालते हैं। बचपन से बच्चों को यही समझाया जाता है कि ‘लड़के नहीं रोते।’ जब बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है कि अधिकार जमाना, रोब और अहंकार उनके अधिकार हैं तब सब्र, दया और सहानुभूति जैसे गुण, जो जन्म से उनमें मौजूद होते हैं, धीरे-धीरे दब जाते हैं। ऐसे गुण अगर न दबें तो दुनिया उन्हें कमज़ोर कहेगी। ठीक इसी तरह कई घरों में लड़कियों को बलिदान की मूरत बनने और दबकर रहने की शिक्षा दी जाती है। ताक़त, अधिकार जमाना, लीडरी आदि गुण जो आदमियों में शोभा बढ़ानेवाले माने जाते हैं, यही गुण औरतों में ग़लत माने जाते हैं। ज़िंदगी भर इन बातों को सुनते-सुनते, बच्चे इन ‘आदमियों’ और ‘औरतों’ वाले गुणों को अपनाकर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।

सच तो यह है कि सबसे ज़्यादा सफल और संतुष्ट आदमी वही है जिसमें दोनों प्रकार के गुणों का संतुलन होता है। यही संतुलन आदमी को एक बेहतर और पूर्ण इनसान बना सकता है और यही बात औरतों के बारे में भी सच है।

दूसरी सच्चाई यह है कि अगर हमें क़ुदरत में संतुलन बनाए रखना है, तो हमें दोनों गुणों की ज़रूरत है। अगर संसार में, देश में या हमारे अंदर, केवल आदमियों के ही गुण हों तो ज़्यादा युद्ध होंगे, ज़्यादा ग़ुस्सा होगा और संसार में हाहाकार मच जाएगा। इस नज़रिये से औरत केवल क़द्र के लायक़ ही नहीं, बल्कि उसके गुण समाज में प्यार और संतुलन बनाए रखने के लिये बेहद ज़रूरी हैं।

परिवार में, समाज में और संसार में,

औरत का योगदान है बेमिसाल।

उसके बिना पूर्णता नहीं जीवन में,

और न ज़िंदगी बनती है ख़ुशहाल॥

आज के समय में औरत की हालत

आप किसी भी देश की हालत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वहाँ की औरतों की हालत देखकर लगा सकते हैं।

जवाहरलाल नेहरू

अगर हम अपने देश की औरतों की हालत देखें और उससे देश की हालत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो हम क्या पाएँगे? यही कि आज़ादी के बाद औरतों की सेहत और शिक्षा में बेहतरी लाने के लिये बहुत-से क़दम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश में कई औरतें राजनेता, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैं। यह तो साफ़ ज़ाहिर है कि आज बहुत-सी औरतें हमारी माँ और दादी-माँ से कहीं ज़्यादा आज़ादी का जीवन जी रही हैं, लेकिन यह आज़ादी और बराबरी अभी तक छोटे शहरों और गाँवों तक नहीं पहुँच पाई जो कि बड़े दु:ख की बात है।

असमानता की एक झलकअनपढ़ होना

हमारे देश में उसी को पढ़ा-लिखा माना जाता है जो अपना नाम लिख सकता है या किसी भी भाषा में एक आसान वाक्य यानी लाइन लिख सकता है। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक़ भारत में 100 में से सिर्फ़ 54 औरतें पढ़ी-लिखी थीं, इसके मुक़ाबले 100 में से 75 आदमी पढ़े-लिखे थे।2 जिन औरतों को पढ़ा-लिखा माना जाता है, उनमें 100 में से 60 ने तो सिर्फ़ पाँचवीं कक्षा या उससे भी कम पढ़ाई की होती है।2इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हमारे देश में अनपढ़ आदमियों के मुक़ाबले अनपढ़ औरतें कहीं ज़्यादा हैं।

हमारे देश में औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी तरक्की हुई है। भारत में 14 साल तक की लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा दी जाती है और कानून के मुताबिक़ 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। लेकिन लड़कियों को कई सालों तक स्कूल भेजते रहना माँ-बाप के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार माँ-बाप लड़कियों का स्कूल जाना इसलिये छुड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें घरेलू काम करने होते हैं, जैसे—पानी लाना, जलाने की लकड़ी और भूसा लाना, छोटे भाई-बहन की देखभाल करना, खाना पकाना या सफ़ाई करना आदि। ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा घरेलू काम करती हैं, इसलिये उन्हें घर पर रखना फ़ायदेमंद है। ऐसा भी माना जाता है कि बेटियों को पढ़ाने-लिखाने का ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा कई माँ-बाप को यह भी चिंता रहती है कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़-लिख गई तो उसकी शादी में परेशानी आएगी। पढ़ी-लिखी लड़की के लिये उससे भी ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक और चिंता है कि अपनी बेटी के लिये जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। कई बार लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए माँ-बाप उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते। कई माँ-बाप अपनी बेटियों को पुरुष अध्यापकों से नहीं पढ़वाना चाहते तो कई अन्य उन्हें सिर्फ़ लड़कियों के स्कूल में ही भेजना चाहते हैं। अगर स्कूल घर से काफ़ी दूर हो तो इसे भी बेटी की सुरक्षा के लिये ख़तरा माना जाता है।

बाल विवाहहमारे देश में कानून के मुताबिक़ शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन यहाँ 100 में से 47 यानी आधी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती है।3 कम उम्र में शादी करने की बहुत-सी वजहें बताई जाती हैं जैसे—कुँवारी लड़कियों की सुरक्षा का ख़तरा बना रहता है; छोटी उम्र में शादी करने पर दहेज कम देना पड़ता है, छोटी लड़कियों के लिये दूल्हा ढूँढ़ना आसान होता है। भारत के कई प्रदेशों में पुराने रिवाज और सामाजिक दबाव की वजह से भी बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है और माँ-बाप के लिये विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। देश के कुछ हिस्सों में लड़कियों की गिनती लड़कों से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं।

पूरी दुनिया में 100 में से 40 बाल विवाह हमारे देश में होते हैं।3

ख़राब सेहतआज के समय में बच्चे को जन्म देते वक़्त हर पाँच मिनट में एक औरत की मौत हो जाती है।4 यह संख्या दूसरे देशों के मुक़ाबले भारत में बहुत ज़्यादा है। 100 में से 20 जच्चा-बच्चा की मौत सिर्फ़ भारत में हो रही है, मौत की यह दर पूरी दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा है।4 हमारे देश में बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे की मौत इतनी अधिक संख्या में क्यों हो रही है? इस सवाल का सीधा रिश्ता बाल विवाह से है। एक बालिग़ औरत के बजाय जब एक पंद्रह साल से भी कम उम्र की नाबालिग़ लड़की बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के वक़्त उस लड़की की मौत का ख़तरा पाँच गुणा ज़्यादा हो जाता है।5 डॉक्टरी सुविधा न मिल पाना भी एक वजह है, क्योंकि जन्म देते समय आधी से भी ज़्यादा औरतों को डॉक्टर की देखरेख नहीं मिल पाती।6

भारत में कई परिवारों में औरतें परिवार को खाना खिलाकर, ख़ुद सबसे बाद में खाती हैं। गर्भावस्था में भी उन्हें भरपूर खाना और आराम नहीं मिल पाता। लगभग 100 में से 60 गर्भवती औरतें ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 कई कम उम्र की अनपढ़ लड़कियाँ गर्भवती हो जाती हैं। उनके पास सही जानकारी नहीं होती कि अपनी सेहत को सुधारने के लिये उन्हें क्या करना चाहिये। गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिये उन्हें ख़ुद क्या खाना चाहिये? छोटे बच्चे को क्या खिलाना चाहिये? बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिये? टीका कब लगवाना चाहिये? इन मासूम लड़कियों को यह समझ भी नहीं है कि अगर यह सब नहीं किया तो इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है।

हमारे देश में पाँच साल से कम उम्र के आधे बच्चे (100 में से 48) ऐसे हैं जो बेहद कमज़ोर हैं और 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जो ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 अच्छी ख़ुराक न मिलने की वजह से ये बच्चे जल्द ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिससे उम्र भर के लिये उनका शरीर और दिमाग़ कमज़ोर रह जाता है। अगर यह बच्चा लड़की है तब तो उसकी हालत और भी ख़राब होती है, क्योंकि लड़कियों के साथ खानपान में फ़र्क़ किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा समय तक माँ का दूध पिलाया जाता है। लड़कियों की डॉक्टरी जाँच कराना तो दूर की बात है, उन्हें तो ज़रूरी टीके भी नहीं लगवाए जाते।

शिक्षा, सेहत और बाल विवाह—ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिस माँ ने कुछ साल स्कूल में जाकर पढ़ाई की होती है उसमें जागरूकता आ जाती है, जिसकी वजह से जच्चा-बच्चा की मौत की दर काफ़ी कम हो जाती है।7

पैसों के मामले में आज़ादी न होनाबहुत-सी औरतें सारी ज़िंदगी काम करती हैं, क्योंकि बहुत-से घरों का ख़र्च इन औरतों की कमाई के बिना चल नहीं सकता। लेकिन दु:ख की बात यह है कि ज़्यादातर औरतों का काम दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि न तो उनके परिवार के लोग उनके काम की क़द्र करते हैं और न ही सरकार उनके कामकाज को गिनती में लाती है जैसे—ज़्यादातर औरतें घर के लिये पानी, लकड़ी और चारा लाने का काम करती हैं, जिसके लिये उन्हें कभी-कभी कोसों दूर तक चलना पड़ता है। औरतें खाना पकाती हैं, सफ़ाई करती हैं, बच्चों को पालती हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करती हैं, अपने खेतों में या कारोबार में बिना पैसे लिये काम करती हैं, परंतु ये सभी काम गिनती में नहीं लिये जाते। हालाँकि औरतों के काम से कुछ कमाई भी होती है, तब भी उनके काम को घरेलू ही माना जाता है।

आदमियों की प्रधानता का संबंध कई बातों से है, उनकी ‘कमाऊ’ होने की स्थिति भी इसमें शामिल है। उनकी पैसे कमाने की ताक़त उनके परिवार में उनकी इज़्ज़त का कारण होती है। जबकि औरतें कहीं अधिक समय तक रोज़ाना घर पर काम करती हैं, परंतु इस काम के बदले पैसे नहीं मिलते। इसलिये परिवार की ख़ुशहाली में उनके हाथ बँटाने को कोई अहमियत नहीं दी जाती।

डॉ.अमर्त्य सेन

बहुत-सी औरतों को बाहर का काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि कई परिवारों में माना जाता है कि अगर घर की औरतें बाहर काम करेंगी तो समाज में उनके परिवार की इज़्ज़त कम हो जाएगी। जो औरतें घर में और आमदनी के लिये घर के बाहर काम करती हैं, असल में उनके काम करने के घंटे दुगुने हो जाते हैं। वे बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी सारा काम निबटाती हैं। आम तौर पर औरतों और आदमियों के काम साफ़ तौर पर बँटे होते हैं। कई आदमी औरत के हिस्से के कामों को करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं।

बहुत-सी फ़ैक्ट्रियों और खेतों में एक जैसे काम के लिये औरतों को आदमियों से कम पैसे दिये जाते हैं। ज़मींदार लोग कम मज़दूरी लेनेवाली औरतों को ही ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वे औरतों को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं, जल्दी-जल्दी आराम नहीं करतीं और वे पुरुष मज़दूरों की तुलना में (30% से 50%) कम मज़दूरी पर मिल जाती हैं।8 यह औरतों के प्रति बेइंसाफ़ी है।

इतने क़ीमती योगदान के बाद भी ज़्यादातर घरों में औरत का अपनी कमाई पर पूरा हक़ नहीं होता। उसका पति या पिता उसकी कमाई को रखकर उसके इस्तेमाल का फ़ैसला करता है। जहाँ औरतों को अपनी कमाई पर हक़ दिया जाता है वहाँ देखा गया है कि औरत अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने परिवार की भलाई के लिये ख़र्च करती है, जबकि अपनी ख़ुद की ज़रूरतों के लिये बहुत कम रखती है। आदमी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ही ख़र्च करता है।

एक और दु:ख की बात है कि ज़्यादातर परिवारों में माँ-बाप अपनी मौत के बाद अपनी बेटियों के लिये कुछ नहीं छोड़ जाते। उनके नाम कोई जायदाद नहीं होती और न ही उन्हें परिवार की जायदाद में से कोई हिस्सा मिलता है। भारत की कुल संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा स्त्रियों के नाम है।9

समाज में औरत की स्थितिहमारे देश में ज़्यादातर औरतें आज़ाद नहीं हैं। चाहे समाज में उनकी अहमियत का मामला हो या पैसों का, इन सभी के लिये उन्हें आदमियों का मुँह देखना पड़ता है। इस संबंध में समाज भी उन्हें बहुत थोड़ी छूट देता है। ज़्यादातर परिवारों में लड़कियाँ शादी से पहले अपने पिता या भाइयों की निगरानी में रहती हैं और शादी के बाद पति या ससुरालवालों की निगरानी में। बचपन से ही लड़कियों को आज्ञाकारी और घरेलू बनना सिखाया जाता है। उन्हें अपने जीवन के किसी भी पहलू पर फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका मुख्य काम परिवार के बाक़ी सदस्यों के आराम का ध्यान रखना है—कर्तव्य पालन करनेवाली बेटी, प्यार देनेवाली माँ, आज्ञाकारी बहू और वफ़ादार दब्बू पत्नी के रूप में। ‘लड़की’ होने की वजह से उसके घूमने फिरने, पढ़ाई-लिखाई और व्यवसाय सीखने पर रोक लगाई जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि वह अपने ख़र्च के लायक़ पैसा न कमा ले या पैसे के मामले में आज़ाद न हो जाए। कई औरतों को तो बुनियादी फ़ैसले भी नहीं लेने दिये जाते जैसे—उसे कब बच्चा चाहिये या फिर चाहिये भी या नहीं। उन पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने या बाज़ार जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है।

पैसे से जुड़ी मोहताजी की वजह से औरतें कमज़ोर और दब्बू हो जाती हैं तथा आसानी से मारपीट का शिकार हो जाती हैं। आज हमारे देश में 100 में से 40 औरतें अपने पति की पिटाई का शिकार हैं।10 बड़े अफ़सोस की बात है कि कई परिवारों में औरतों की पिटाई को उचित समझा जाता है। उन्हें क़ायदे में रखना ज़रूरी समझा जाता है, ताकि वे अपने कर्तव्य को ठीक तरह निभाना सीखें। अफ़सोस की बात तो यह है कि औरतें भी इसे अपनी क़िस्मत मानकर सह लेती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आज आधी से ज़्यादा शादीशुदा औरतें मारपिटाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानने लगी हैं और लगभग इतनी ही औरतें मानती हैं कि कुछ हालात में पत्नी की पिटाई ज़रूरी है।11

इसके बावजूद ज़्यादातर औरतें सोचती हैं कि यह दु:खभरी शादीशुदा ज़िंदगी विधवा होने से तो बेहतर है। हमारे समाज में हम विधवा औरत को बेहद दु:खी रखते हैं। कई बार पति की मौत के बाद उसके परिवारवाले बहू को कोसते हैं कि वह बदक़िस्मत है और अपने पति की मौत के लिये ज़िम्मेदार है। विधवा औरतों को समाज से बाहर ही रखा जाता है। शादी, नामकरण, जन्मदिन आदि के मौक़ों पर विधवा को मनहूस समझकर दूर रखा जाता है। उसके जीवन में पाबंदी लग जाती है। वह क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे रहती है—सबकुछ कड़े क़ायदे-कानून के मुताबिक़ चलता है।

औरतों के साथ भेदभाव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। औरतों के जीवन में और भी कई मुश्किलें हैं—एड्स से लेकर औरतों के प्रति बढ़ते ज़ुल्म और अपराध के मामले। इसके अलावा अगर औरत ग़रीब परिवार की हो तो ये सब मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में औरतें ग़रीबी में जी रही हैं।

यह सब क्यों हो रहा है? हम औरतों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? यदि हम पीछे मुड़कर परंपराओं और रीति रिवाजों को देखें तो इस प्रश्न का जवाब साफ़ ज़ाहिर है।

बेटे की चाहइतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता रही है। हमें हमेशा ही बेटे का मोह रहा है। इतनी तरक्की और नये ज़माने की शिक्षा के बावजूद भी एक इच्छा जो नहीं बदली, वह है—परंपरा से हमारे अंतर में बसी ‘बेटे की चाह’।

बेटे को पूँजी समझा जाता हैहमारे समाज में कई कारणों से बेटों को परिवार की पूँजी माना जाता है। एक तो यह समझा जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं; यदि परिवार में सिर्फ़ बेटियाँ हों तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बेटे परिवार की धन-संपत्ति को बढ़ाते हैं। बेटे का होना एक व्यापारी या ज़मींदार परिवार के लिये और भी ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बेटे के होने से परिवार की संपत्ति ‘परिवार में ही रहती है।’

एक बेटा ही होता है जो पिता को ‘मर्द’ होने का एहसास दिलाता है और बुढ़ापे में उसका सहारा बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और अगर बेटा नहीं होगा तो यह सारी ज़मीन मेरी बहन के बेटों को मिल जाएगी।

एक ज़मींदार, ‘सायलेंट जेनोसाइड,’ अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 200112

पुराने रीति रिवाजों की वजह से ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापे में माँ-बाप की देखभाल की ज़िम्मेदारी बेटे की होती है। ज़्यादातर माँ-बाप अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहना नहीं चाहते, यहाँ तक कि कई माँ-बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वे मानते हैं कि बेटी ‘दूसरे परिवार’ की सदस्य हो गई है। बेटा होने के कुछ और भी फ़ायदे माने जाते हैं—जब माँ-बाप की मृत्यु होती है तब बेटा ही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार और इससे जुड़े अन्य क्रियाकर्म करता है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर अंतिम संस्कार बेटे के हाथों न हो, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी विचार है कि बेटा ही परिवार की रक्षा करता है और परिवार की ताक़त बनता है। परंपरागत तौर से कुछ क्षत्रिय जातियों में बेटे ताक़त और शान की पहचान माने जाते थे जबकि, बेटियाँ परिवार की कमज़ोरी की पहचान मानी जाती थीं।

देखा जाए तो सिर्फ़ आदमी ही नहीं, ज़्यादातर औरतें भी बेटा ही चाहती हैं। इन सब कारणों के अलावा इसका एक और कारण है—जब बेटे की शादी होती है तो सास के रूप में औरत की हैसियत बढ़ जाती है।

बेटियों को बोझ समझा जाता हैबेटियाँ भारी बोझ मानी जाती हैं। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है। बहुत-से माँ-बाप मानते हैं कि बेटियों के रहन-सहन या खान-पान पर किया जानेवाला ख़र्च उन्हें नहीं, बल्कि उनके ससुरालवालों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर बेटी काम करती हो और कमाती भी हो तो माँ-बाप उसकी कमाई पर कोई हक़ नहीं रखते, सब ससुराल को ही मिलता है। एक पुरानी कहावत है ‘बेटियों को पालना ऐसा है जैसे पड़ोसी के बगीचे में पानी देना।’

शायद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बेटियाँ भारी आर्थिक बोझ हैं, ख़ास तौर पर ग़रीबों और आम लोगों के लिये। लगातार बढ़ता हुआ शादी और दहेज का ख़र्च इस सोच की वजह है। इसके अलावा बेटियों में कमाने की ताक़त भी बेटों से कम होती है। एक परंपरा यह भी है कि बेटियों को माँ-बाप की देखभाल करने का हक़ नहीं है। एक और बात जो बेटियों के हक़ में नहीं है, वह यह कि बेटियों की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में औरतें काफ़ी असुरक्षित हैं। बेटियों की ज़िम्मेदारी उनकी शादी के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती। पति के द्वारा या ससुराल द्वारा उसे तंग किया जाना या मारपीट करके उसे दु:खी करना हमारे समाज में आम बात है। अपनी बेटी के दु:ख को विवश होकर देखना माँ-बाप के दु:ख को और बढ़ाता है।

ऊपर लिखी सभी बातों का नतीजा यह होता है कि बेटियों का जन्म सुख देने के बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। शायद हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिये—अगर हमारे सामाजिक रीति रिवाज माँ‑बाप को ही अपनी नन्ही बेटी के जन्म पर ख़ुश नहीं होने देते, तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि वही समाज उस लड़की को आगे चलकर ख़ुशी और इज़्ज़त से जीने देगा?

दहेजप्रभुजी, मैं तोरी बिनती करूँ, पैंया पड़ूँ बार-बार,

अगले जन्म मोहि बिटिया न दीजे, नरक दीजे चाहे डार।

उत्तर भारत का एक लोकगीत

दहेज भारतीय समाज की एक ऐसी परंपरा है, जिसने कोई फ़ायदा पहुँचाने के बजाय समाज में सिर्फ़ ज़हर ही फैलाया है। कुछ समय पहले यह सोच थी कि जैसे-जैसे हमारे देश में तरक्की होगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, धीरे-धीरे अपने आप ही दहेज की प्रथा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बिलकुल उलट हुआ है। पिछले बीस-तीस सालों में यह प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो दहेज प्रथा सिर्फ़ अमीरों में थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने ग़रीब परिवारों में भी अपनी जगह पक्की बना ली है। इसका नतीजा यह है कि ग़रीब परिवार क़र्ज़े तले दबते जा रहे हैं।

जिन परिवारों में पैसों की तंगी है, वे दहेज की वजह से बेटी के जन्म को परेशानी की वजह मानते हैं। वे जानते हैं कि बेटी की शादी और दहेज का ख़र्चा उनकी पैसे की तंगी को कई गुणा बढ़ा देगा। ऐसी तंग हालत में भी दहेज न देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार तो दहेज के लिये ‘न’ बोलने का मतलब अपने परिवार की बेइज़्ज़ती कराना और अपनी बेटी को ज़िंदगी भर कुँवारी रखना है।

भारत में हर घंटे में एक दहेज हत्या होती है!

अफ़सोस की बात यह है कि कई परिवारों में दहेज सिर्फ़ एक बार दिये जानेवाली धन-संपत्ति नहीं है, इसकी माँग तो शादी के कई साल बाद तक होती रहती है। धार्मिक त्यौहार और बच्चों के जन्म के मौक़ों पर भी पैसे, कार या घरेलू वस्तुओं की माँग की जाती है। अगर लड़की के परिवारवाले रोज़-रोज़ होनेवाली इन माँगों को पूरा नहीं कर पाते तो बहुओं के साथ बदसलूकी, मारपीट करना या तलाक़ की धमकी देना आम बात है।

ज़्यादातर मामलों में लड़की के माँ-बाप को पता होता है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वे इसके ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं पाते, इस डर से कि कहीं समाज उनके ख़िलाफ़ न हो जाए। कई बार यह बुरा व्यवहार सहना इतना मुश्किल हो जाता है कि अपने माँ-बाप को और ज़्यादा परेशानियों और क़र्ज़ के बोझ से बचाने के लिये कई जवान लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार बहुओं को ससुरालवाले मार देते हैं और कह देते हैं ‘रसोई में दुर्घटना हुई है’ ताकि वे अपने बेटों की दोबारा शादी कर सकें। यह दूसरी शादी भी एक नये सिरे से पैसा कमाने का ही ज़रिया होती है।

यूँ तो दहेज प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आजकल दहेज से जुड़े अपराध बहुत बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है—दुनियावी पदार्थों का बढ़ता लोभ। भारत में दहेज हत्या का पहला मामला 1970 के आसपास सामने आया था।

हैरानी की बात यह है कि:

- आज लगभग हर घंटे में कहीं न कहीं एक दहेज हत्या का मामला किसी कचहरी में दर्ज किया जाता है।13

- हर 7 मिनट में पति और उसके परिवारवालों के निर्दयी बर्ताव के मामले की रिपोर्ट होती है।13

बार-बार औरतें पुलिस के पास शिकायत लेकर जा रही हैं, क्योंकि उनके पति के परिवारवाले दहेज की वजह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन कचहरी में दर्ज किये गए मामले दहेज अपराध की असली संख्या से काफ़ी कम हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से मामले हैं जो दर्ज ही नहीं करवाए जाते। ज़्यादातर औरतें ससुराल में चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं, क्योंकि पैसों के मामले में वे अपने पति पर निर्भर होती हैं या अपने बच्चों की ख़ातिर या फिर इसलिये कि पति के घर के सिवा उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है। घर छोड़कर जाएँ तो कहाँ जाएँ? आश्रय स्थल आम तौर पर न साफ़ होते हैं और न सुरक्षित। समाज भी घर छोड़नेवाली औरतों को दोषी मानता है और माँ-बाप समाज के डर से अपनी बेटी को आसरा नहीं देते। ऐसे मामलों में कानून भी सख़्ती नहीं बरतता।

लाचार औरत के पास क्या चारा है? वह बेचारी चुपचाप घोर अत्याचार सहती रहती है।

बेटे की चाह, दहेज प्रथा और हमारे लोभ का असरहालाँकि बेटे की चाह और दहेज प्रथा पुरानी परंपराएँ हैं, लेकिन अब ये भारत में नयी विचारधारा के साथ मिलकर नया रूप ले रही हैं। आज आधुनिक सुविधाओं के साथ शानशौक़त की ज़िंदगी जीने का अंदाज़ टी.वी. पर रोज़ दिखाया जा रहा है। जो लोग इस ‘शानशौक़त की ज़िंदगी’ की चाह रखते हैं, उन्होंने दहेज के रूप में दौलत पाने का एक आसान तरीक़ा ढूँढ़ निकाला है। इसके अलावा लोग दिखाना चाहते हैं कि समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान है। इसलिये वे समझते हैं कि बेटों का होना बहुत ज़रूरी है। बेटे ज़्यादा कमाते हैं, बेटे दहेज लाते हैं, बेटे संपत्ति को बढ़ाते हैं और इसे परिवार में ही रखते हैं। इसके अलावा बेटे विदेशों में काम करने जाते हैं जिससे माँ-बाप का सामाजिक रुतबा और बढ़ता है। इसके फलस्वरूप बेटों की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।

अब यह नौबत आ गई है कि परिवार में बेटा पैदा होना माँ-बाप के लिये शान की बात है, जबकि बेटी का पैदा होना माँ-बाप के लिये दु:ख की बात है।

बेटे की चाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनका हमारी बेटियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दु:ख की बात तो यह है कि इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के बजाय, हम इनका हल बेटी पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या के ज़रिये ढूँढ़ रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर बेटी नहीं होगी तो परेशानी भी नहीं होगी।

लिंग चुनावजन्म लेते ही छोटी बच्चियों को मार देने की प्रथा ‘कन्या हत्या’ भारत में कई सदियों से चली आ रही है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नवजात बच्चियों को मारने का रिवाज इतिहास की जड़ों में है। परिवार के मुखिया के कहने पर दाई बच्ची के एक हाथ में गुड़ और दूसरे में रूई की पूनी रखकर कहती थी, ‘पूनी कत्तीं ते गुड़ खाईं वीरे नूं भेजीं, आप न आईं।’ फिर बच्ची को मिट्टी की हाँडी में डालकर, हाँडी का मुँह बंद कर दिया जाता था और दाई उसे दूर सुनसान जगह पर रख आती थी। चूँकि समाज में इसकी मंज़ूरी थी, अत: न तो इसे पाप माना जाता था और न ही अपराध।

डॉक्टर कीर्ति केसर ने जैसा विकास शर्मा को बताया ‘वक़्त बदल देगा तसवीर’ दैनिक भास्कर, 22 अक्तूबर, 2009

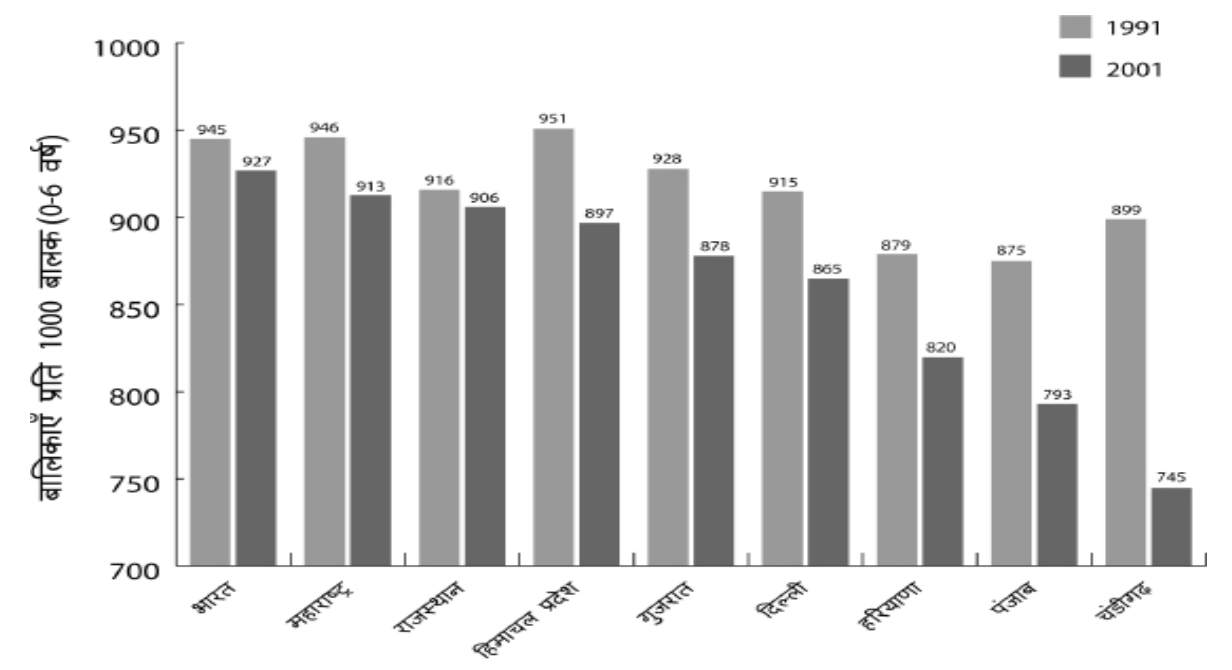

आशा के उलट ‘कन्या हत्या’ की प्रथा कम होने के बजाय पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जा रही है।

जब लड़के का जन्म होता है तो औरतें थाली बजाकर या हवा में आग उछालकर उसके जन्म की घोषणा करती हैं। लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाए तो परिवार की कोई बुज़ुर्ग औरत जाकर परिवार के आदमियों से पूछती है, ‘बारात रखनी है या लौटानी है?’ अगर आदमी जवाब दें ‘लौटानी है’ तो सब लोग चले जाते हैं और जच्चा माँ को नन्ही बेटी के मुँह में तंबाकू रखने के लिये कहा जाता है। जच्चा माँ के इस बात का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विरोध का मतलब है, जच्चा माँ की जान को ख़तरा या उसे घर से निकाला जाना।

निजी बातचीत पर आधारित, 45 मिलियन डॉटर्स मिसिंग 14

आज नयी-नयी तकनीकों के आने से ‘कन्या हत्या’ की प्रथा एक ज़्यादा ख़तरनाक प्रथा, ‘कन्या भ्रूणहत्या’ में बदलती जा रही है। अब ऐसी-ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनसे गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह पता लगने पर कि गर्भ में एक लड़की पल रही है, कई माँ-बाप उसे गिराने का फ़ैसला कर लेते हैं।

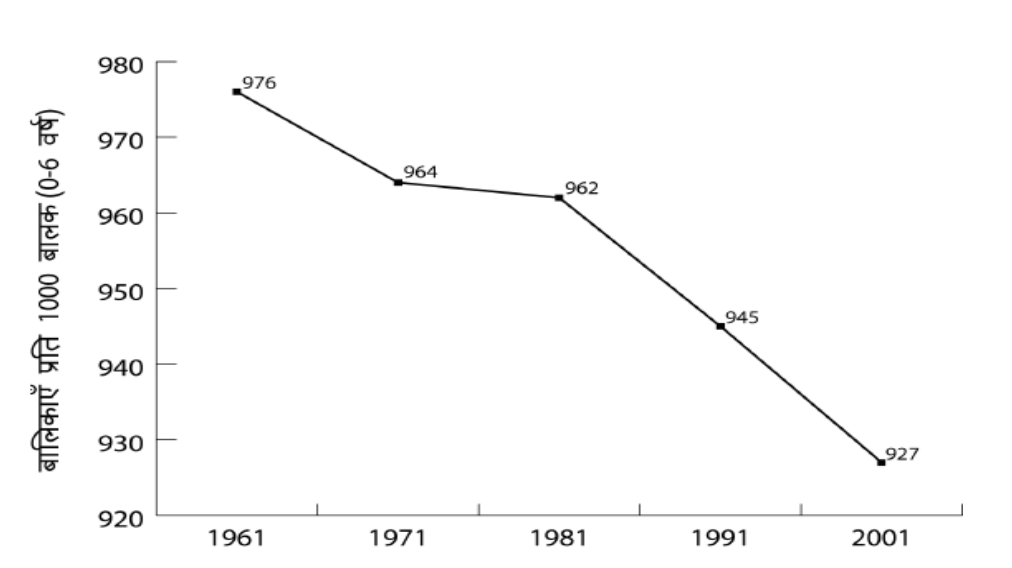

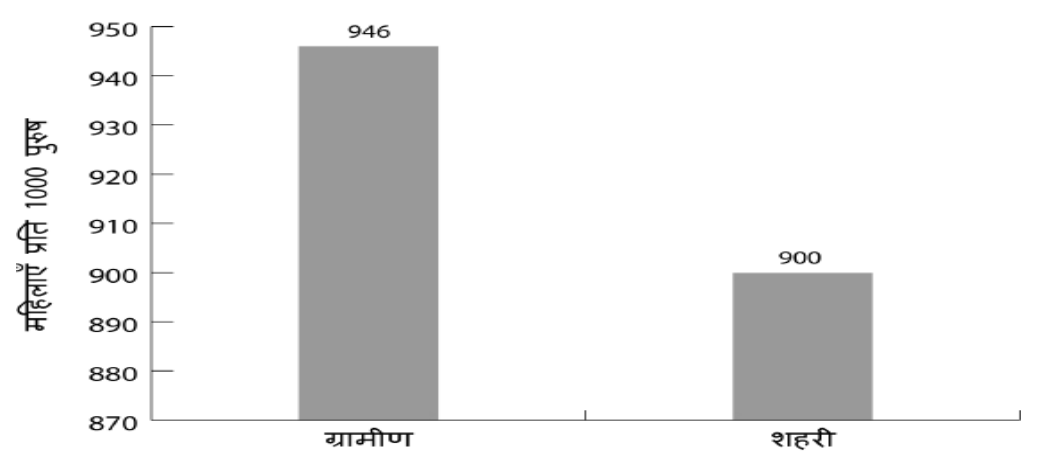

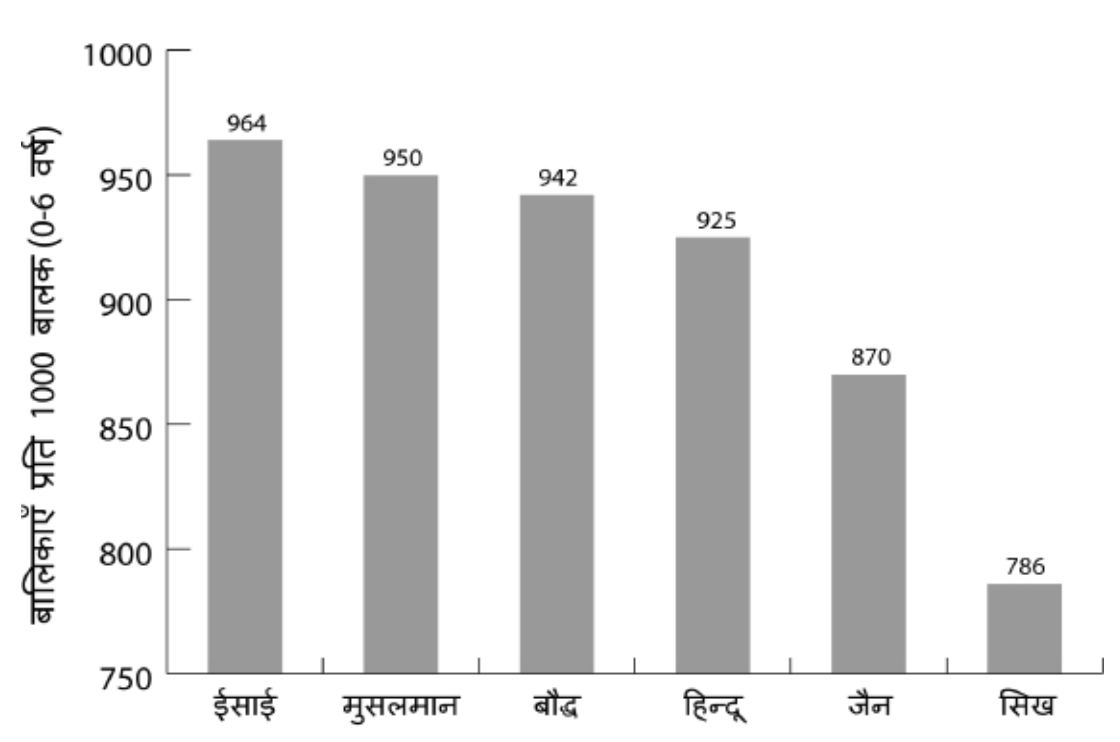

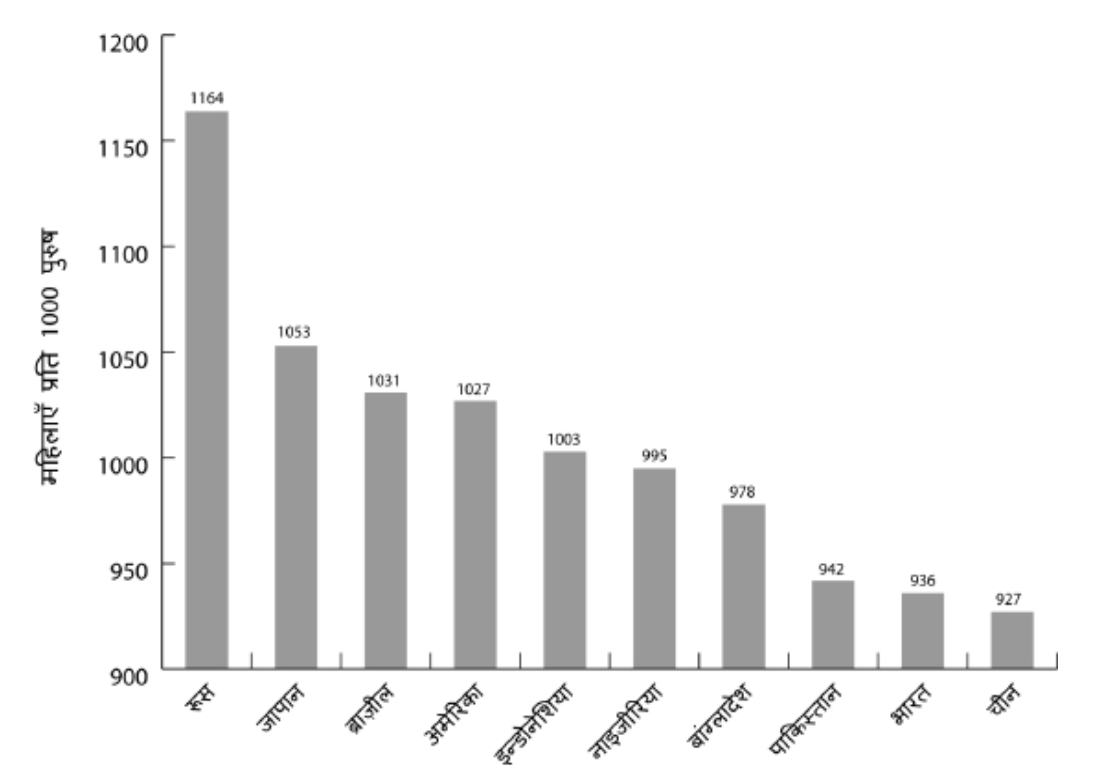

लिंग चुनाव की दर क्या है?हमारे देश में लिंग जाँच कितने लोग करवाते हैं, इसका पता लिंग अनुपात से चलता है—इसका मतलब यह है कि 1000 आदमियों की तुलना में औरतों की संख्या कितनी है। बहुत-से देशों में औरतों की संख्या आदमियों से ज़्यादा है। ऐसा इसलिये, क्योंकि आदमियों की तुलना में औरतें कई ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहती हैं। वर्ष 2008 में जापान में 1000 आदमियों की तुलना में 1053 औरतें थीं और अमेरिका में 1027 थीं, जबकि उसी साल भारत में औरतों की संख्या 1000 आदमियों की तुलना में सिर्फ़ 936 ही थी।

लिंग चुनाव का पता लगाने का एक और भी अच्छा तरीक़ा है, बच्चों का लिंग अनुपात देखना: 0-6 साल की उम्र के 1000 लड़कों में कितनी लड़कियाँ हैं? 2001 की जनगणना में 1000 लड़कों में से सिर्फ़ 927 लड़कियाँ थीं।

एक अनुमान के अनुसार हमारी जनसंख्या में से 5 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें कम हैं। इसकी एक मुख्य वजह लिंग चुनाव है। यूनाइटेड नेशन्स फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन (UNFPA) की एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में भारतीय जनसंख्या में 4 करोड़ 80 लाख औरतों की कमी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर केरल प्रदेश जैसा लिंग अनुपात पूरे देश में होता तो भारत में 4 करोड़ 80 लाख औरतें और होतीं।15 अगर 1991 की जनगणना में कम होनेवाली औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, तो आज यह कितनी बढ़ी होगी? इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

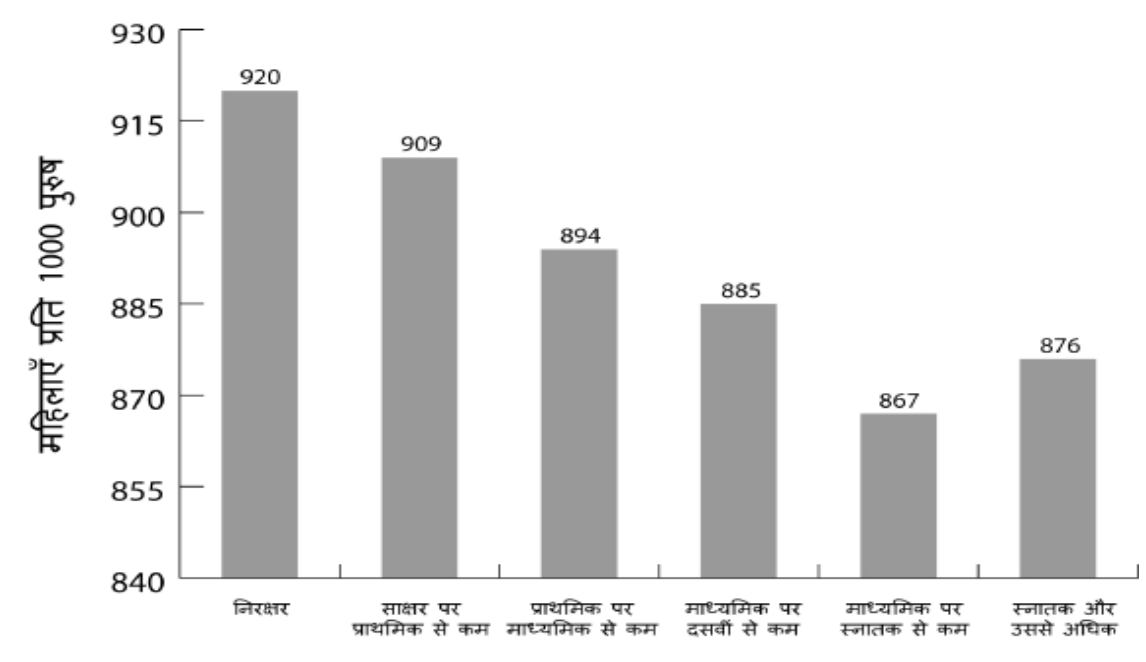

शायद हमारे मन में यह ख़याल आता है कि ऐसी घटनाएँ गाँवों में ज़्यादा होती होंगी या ग़रीब और अनपढ़ लोगों में। लेकिन सच्चाई इसके उलट है।

लिंग चुनाव गाँव के बजाय शहरों में ज़्यादा हो रहा हैगाँव के बजाय शहरी इलाक़ों में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, ख़ासकर बड़े शहरों में। आज कुछ गिने-चुने शहरी समाजों में तो 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ़ 300 लड़कियाँ ही हैं। इसका कारण है कि शहरों में लिंग चुनाव की तकनीक का फ़ायदा आसानी से उठाया जाता है।

लिंग चुनाव ग़रीबों से ज़्यादा अमीर कर रहे हैंउम्मीद के उलट अमीर और मध्यम आमदनी के लोग, ग़रीब लोगों के बजाय कई गुणा तेज़ी से अपनी बेटियों को मार रहे हैं। ग़रीब आदमी बेटी को गर्भ में इस डर से मार डालता है कि वह उसके लिये दहेज कैसे जुटाएगा? अमीर परिवारों में दहेज इकट्ठा करना दिक्क़त की बात नहीं होती, लेकिन परिवार का कारोबार या ज़मीन वे बेटे को ही देना चाहते हैं। इसलिये वे बेटे की चाह से मन नहीं हटा पाते।

लिंग चुनाव अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े-लिखे कर रहे हैंशायद हम सोच रहे हैं कि शिक्षा के ज़रिये लिंग चुनाव की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज पढ़े-लिखे परिवार अनपढ़ परिवारों की तुलना में कहीं ज़्यादा लिंग चुनाव करते हैं। पढ़े-लिखे, शहरी और अमीर माँ-बाप छोटा परिवार चाहते हैं। उन्हें नयी-नयी तकनीकों का ज़्यादा पता रहता है। वे अल्ट्रासाउंड और गर्भपात का ख़र्च भी आसानी से उठा सकते हैं। इसका नतीजा यह है कि अब ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग अपने परिवार को ‘संतुलित’ करने के लिये इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं।

पी.सी. & पी.एन.डी.टी. (PC & PNDT) कानून को 1994 में बनाया गया और 2003 में बदला गया था। इस कानून के मुताबिक़ लिंग चुनाव ग़ैरकानूनी और सज़ा के लायक़ है। इस कानून को सख़्ती से लागू न किये जाने की वजह से सरकार इस भयानक जुर्म को रोक नहीं पाई है।

पुस्तक के अंत में ‘आख़िरी संदेश’ में लिंग चुनाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिंग चुनाव अब हमारे देश में कितना बढ़ गया है? सरकार और समाज इसका क्या हल निकाल रहे हैं? जो औरतें रोज़ यह अन्याय सह रही हैं, उनका क्या अनुभव है? इन सब सवालों के जवाब आख़िरी अध्याय में हैं।

एक सोची समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में

बेटियों की सत्ता को मिटाया जा रहा है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ लोग इसे गुप्त रूप से हो रहा

जनसंहार और क़त्ले आम कहने लगे हैं।

हमारी करनी का नतीजा

जब तक हम बेटी के जन्म का भी वैसे ही स्वागत नहीं करते जितना बेटे के जन्म का, तब तक हमें समझना चाहिये कि भारत विकलांग रहेगा।

महात्मा गांधी

सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश विकलांग है। क्या औरतों के प्रति इतनी लापरवाही, असमानता और अत्याचार का बर्ताव यों ही लगातार चलता रहेगा? इसके दु:खदायी नतीजे क्या हो सकते हैं? हम ज़रा चारों तरफ़ नज़र दौड़ाएँ और देखें कि असमानता और लिंग चुनाव का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है।

नारी जाति पर प्रभाव‘शत पुत्रवती भव’ (तुम सौ पुत्रों की माँ बनो), यह एक बड़ा मशहूर आशीर्वाद है जो नयी शादीशुदा लड़कियों को अकसर दिया जाता है। हमारे देश में औरतों पर बेटा पैदा करने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, इस हद तक कि अगर वे बेटा न पैदा कर पाएँ तो उन्हें यह बताया जाता है कि वे ज़िंदगी में हार गई हैं, वे कुछ नहीं कर पाईं। कई बार उनको धमकाया जाता है कि अगर वे गर्भ में पल रही लड़की को नहीं गिराएँगी, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या तलाक़ दे दिया जाएगा।

हर औरत की इच्छा होती है कि वह कम से कम एक बेटे की माँ बने। जिस औरत का कोई बच्चा न हो उसे अधूरी माना जाता है और जिसकी केवल बेटियाँ हों, उसे भी कुछ हद तक अधूरी ही माना जाता है। औरत को समाज में इज़्ज़त तभी मिलती है, जब वह बेटे को जन्म देती है।

एक व्यक्ति के विचार, ‘सायलेंट जेनोसाइड’, अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 2001 12

गर्भपात के कारण औरतों की सेहत के लिए ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लिंग चुनाव से जुड़े सभी गर्भपात चौथे से छठे महीने में होते हैं। जब औरतें गर्भपात के लिये चौथे, पाँचवें या छठे महीने तक इंतज़ार करती हैं, तब उनकी मौत का ख़तरा लगभग दस गुणा ज़्यादा होता है। ऐसी भी मिसालें हैं कि परिवार में बेटे को जन्म देने की चाह को पूरा करने के लिये औरत को लगातार आठ बार गर्भपात करवाना पड़ा। भारत में ज़्यादातर औरतें ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं और लगातार गर्भपात से उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। बहुत-सी औरतें शारीरिक पीड़ा और दिमाग़ी तनाव में रहती हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार गर्भपात के लिये मजबूर किया जाता है। कितनी ही ग़रीब औरतें गर्भपात के वक़्त पूरी सुविधाएँ न मिलने के कारण बीमारियों का शिकार हो जाती हैं या बिस्तर पर पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि कई बार उनकी मौत भी हो जाती है।

आदमी और औरत में अलग-अलग गुणसूत्र (क्रोमोसोम्ज़) होते हैं। गुणसूत्र दो तरह के होते हैं—X और Y। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चे के जन्म में औरत सिर्फ़ X गुणसूत्र देती है। अगर आदमी X गुणसूत्र देता है तो लड़की पैदा होगी और अगर आदमी Y गुणसूत्र देता है तो लड़का पैदा होगा।

इसलिये बच्चे का लिंग आदमी के गुणसूत्रों से ही तय होता है। इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता।

बच्चों पर प्रभाव

आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चे के जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। ज़्यादा दहेज लाने की माँग से या सिर्फ़ बेटे को ही जन्म देने के दबाव से जो माँ हर वक़्त दु:खी और परेशान हो, वह अपने बच्चों के जीवन में ख़ुशी और शांति कैसे ला सकती है? जिस घर में माँ को हर वक़्त दबाया और सताया जाता हो, उस घर के मासूम बच्चों से हम आदर्श जीवन जीने की क्या उम्मीद रख सकते हैं? ज़रा सोचिये! ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में कैसा व्यवहार करेंगे?

आदमियों पर प्रभावआज लिंग चुनाव की वजह से हमारे समाज में औरतों की बहुत कमी हो रही है। औरतों की इस कमी की वजह से कई आदमी अपना जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आनेवाले समय में ज़िंदगी को ख़ुशियों से भरपूर करनेवाली पत्नी को साथी और सहयोगी के रूप में पाना, कई आदमियों के लिये सपना बनकर रह जाए।

हमारे समाज में शादी एक ज़रूरी रस्म मानी जाती है। आम तौर पर शादीशुदा और बाल-बच्चेवाले परिवार को बिरादरी में ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। जो आदमी अपने लिये जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पाते, वे समाज से अलग होने का दर्द और अकेलेपन को महसूस करते हैं।

समाज में औरतों के प्रति बढ़ता अपराधजो लोग लिंग जाँच कराना चाहते हैं, वे कहते हैं कि लिंग चुनाव से औरतों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वे कहते हैं कि अगर समाज में औरतें कम होंगी तो उनकी माँग बढ़ेगी और इससे समाज में उनकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी।

जो जैसे चल रहा है उसको बिना रोके वैसे ही चलने दो। इससे औरतों की क़द्र बढ़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब औरतें, आदमियों को ले जाने के लिये घोड़ों पर चढ़कर आएँगी।

गर्भपात के पक्ष में बहस करते एक डॉक्टर की राय, ‘सायलेंट जेनोसाइड’ अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 2001 12

लेकिन सच्चाई इसके बिलकुल उलट है। इतिहास गवाह है कि समाज में जब भी औरतों की कमी होती है, उस वक़्त औरतों के प्रति ज़ुल्म कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। आज भारत में जिस गाँव या शहर में औरतों की कमी है वहाँ औरतों के प्रति ज़ुल्म बढ़ रहे हैं। सन् 2007 में औरत संबंधी अपराधों के निम्नलिखित मुख्य तथ्य सामने आए:13

- हर 48 मिनट में एक औरत अश्लीलता और ज़बरदस्ती का शिकार हुई।

- हर 26 मिनट में एक औरत या नाबालिग़ लड़की का अपहरण हुआ।

- हर 25 मिनट में एक औरत का बलात्कार हुआ।

- हर 14 मिनट में औरत के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई।

इन वारदातों का हमें तब पता चलता है जब कोई मामला दर्ज होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में औरतों के ख़िलाफ़ ज़्यादातर अपराधों को दर्ज ही नहीं किया जाता और न ही कराया जाता है।

यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्डरेन्ज़ ऐमर्जैंसी फ़ंड (UNICEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘भारत में बच्चों का लिंग अनुपात तेज़ी से बिगड़ रहा है। इसके कारण आनेवाले समय में ज़्यादातर लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाया करेगी। ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। कम उम्र में बच्चा पैदा करनेवाली औरतों की मौत की संख्या बढ़ेगी। लड़कियों और औरतों के प्रति अत्याचार बढ़ेंगे जैसे—बलात्कार, अपहरण, लड़कियों का व्यापार और एक औरत का कई आदमियों के साथ ज़बरदस्ती शादी कराने का रिवाज।’16

औरतों का व्यापार और द्रौपदी प्रथाभारत में ग़रीब इलाक़ों या पिछड़ी जातियों की लड़कियाँ ख़रीदकर उनसे ज़बरदस्ती शादी करने का रिवाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। औरतों के इस व्यापार को दलाल चला रहे हैं और यह व्यापार ख़ूब फल-फूल रहा है। इन ख़रीदी हुई औरतों के पास अपनी शादी का कोई पक्का सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पति के दोस्त और रिश्तेदार भी उन्हें सताते हैं। इन औरतों को सिर्फ़ अपने पति की ही नहीं, बल्कि उसके भाइयों की भी पत्नी बनने के लिये मजबूर किया जाता है। ऐसी भी मिसाल है जहाँ एक औरत की आठ भाइयों के साथ शादी हुई है। इन औरतों को ‘द्रौपदी’ बुलाया जाता है। परिवार और समाज में इनको सबसे नीचा दर्जा दिया जाता है। अपने ही परिवार में, अपने ही आदमियों के हाथों, इनका लगातार बलात्कार होता है और मारपीट भी होती रहती है।

समाज में बढ़ती अशांतिभारत के बहुत-से गाँवों और शहरों में ऐसे कई आदमी हैं जो औरतों की कमी की वजह से जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं और समाज से अलगाव महसूस करते हैं। जब इस तरह के आदमियों की संख्या बढ़ जाती है, तब इनके अपराध करने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे हालात में मारपीट, दंगा-फ़साद और अत्याचार की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। समाज से अलग हुए ये आदमी समाज की सुरक्षा और शांति के लिये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाते हैं।17

क्या हम ऐसे दूषित समाज में जीना पसंद करेंगे?

क्या हम अपने बच्चों को यही आदर्श और मूल्य

विरासत में देना चाहते हैं? आओ! ज़रा उन रीति

रिवाजों पर नज़र डालें जो हमारी चाहतों को

प्रेरणा देते हैं।

हम क्या चाहते हैं?

जब भी समाज में अत्याचार होता है—आत्मसम्मान

इसी में है कि उठो और कहो कि यह अत्याचार

आज ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि न्याय पाना मेरा

हक़ है।

सरोजिनी नायडू

इस किताब में दी गई जानकारी को पढ़कर हमारे मन को शायद धक्का लगा होगा। ऐसा होना भी चाहिये। जब हम इस बात को हर तरफ़ से देखते हैं कि लिंग चुनाव में हो रही बढ़ोतरी का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है तो इसकी चिंता हमें होनी भी चाहिये। इसी बात पर हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे।

हम समाज में क्या चाहते हैं?क्या हमारा देश क़ातिलों का देश है? हमारी बेटियों की रक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या एक लड़की को हमारे देश में पैदा होने का हक़ नहीं है?

आख़िर कब तक हम अपने रीति रिवाजों के नाम पर औरतों पर अत्याचार करते रहेंगे? हम अपने रिवाजों पर एक नज़र डालें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारे समाज में शादी के बाद ज़्यादातर औरतों को अपने माँ-बाप से अपना रिश्ता ख़त्म ही करना पड़ता है। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औरत को यह हक़ नहीं दिया जाता कि वह उनकी सेवा कर सके। इस रिवाज से समाज को क्या फ़ायदा मिलता है? मौत के बाद ज़्यादातर माँ-बाप अपना सब कुछ बेटे के नाम छोड़ जाते हैं। क्या एक बेटी का कोई हक़ नहीं बनता? हमारे समाज की उन्नति में इन पुराने रिवाजों का क्या हाथ रहा है? कुछ भी नहीं। जब हम संविधान को एक तरफ़ रखकर देश की आधी आबादी को सेहत, पढ़ाई और आज़ादी का बराबर हक़ नहीं देते तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा?

इक्कीसवीं सदी में दहेज जैसे रिवाज की क्या ज़रूरत है? दहेज में एक परिवार को सब कुछ मिलता है, दूसरे परिवार को सब कुछ देना पड़ता है। आज के ज़माने में यह एकतरफ़ा रिवाज क्यों? जिस तरह सती के रिवाज को हमने इतिहास के पन्नों में दफ़न किया था, उसी तरह क्या आज वह समय नहीं आ गया कि दहेज के रिवाज को भी हम दफ़ना दें?

बेटियों की हत्या के बाद माँ-बाप अपने बेटों के लिये बहुएँ कहाँ से लाएँगे? ज़रा सोचें! जब हमारे समाज में हज़ारों, लाखों आदमी ऐसे होंगे जो औरतों की कमी की वजह से शादी नहीं कर पाएँगे, वे समाज से नाराज़ रहेंगे और अपने आप को समाज से अलग मानने लगेंगे, तब हमारे समाज की हालत कितनी ख़तरनाक हो जाएगी? आज जिस तेज़ी से औरतों के प्रति ज़ुल्म बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें देखकर हमारा मन बेचैन नहीं होता? क्या हमें डर नहीं लगता? औरतों की कमी की वजह से औरत को ख़रीदकर ज़बरदस्ती बहू बनाना या एक औरत को ‘द्रौपदी’ बनाकर चार भाइयों के बीच बाँटना—क्या ये रिवाज हमें सही लगते हैं? क्या यही है हमारे देश का भविष्य?

जब हम अख़बार में पढ़ते हैं कि दहेज की वजह से किसी औरत को जला दिया गया या लड़की होने के कारण किसी बेटी को गर्भ में ही मार दिया गया तो हम अख़बार के पन्नों को पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम इन्हीं बातों को सालों से पढ़-पढ़कर पत्थरदिल हो गए हैं? या शायद हम सोचते हैं कि इन रिवाजों को बदलने की ताक़त तो हममें है ही नहीं, इसलिए हम शिथिल पड़ गए हैं! लेकिन सोचने की बात यह है—इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कौन उठाएगा?

हम परिवार में क्या चाहते हैं?कितने ही लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं। कितने लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। इनमें कुछ लोग बेख़बर हैं, कुछ डरे हुए हैं और कुछ बेपरवाह हैं। अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें हर वक़्त सचेत रहना होगा।

एल्बर्ट आइंस्टाइन

हम भारतवासी अपने मूल्यों पर बहुत गर्व करते हैं। एक क्षण के लिये रुककर ज़रा विचार करें ìक्या हैं हमारे मूल्य? क्या हैं हमारे आदर्श? अपने बेटे से प्यार करना लेकिन अपनी बेटी से नहीं या अपने बेटे से प्यार करना लेकिन अपनी बहू से नहीं, क्या यही हैं हमारे आदर्श? कम उम्र में अपनी मासूम बेटी की शादी करवाकर उसे बेहद दु:ख पहुँचाना या दहेज के बाज़ार में उसे बेच देना, क्या यही हैं हमारे उसूल? अपनी मौत के बाद बेटी के लिये कुछ नहीं छोड़ जाना या बेटी को गर्भ में ही मार देना, क्या यही हैं हमारे मूल्य? क्या ये सब गर्व की बातें हैं?

हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिये कि हम ऐसा परिवार बनाएँ जिसमें सबको एक समान प्यार, इज़्ज़त और शिक्षा तथा एक समान मौक़ा मिले, ताकि ज़िंदगी में वे कुछ बन सकें। यह बात शायद हम जानते ज़रूर होंगे कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ अगर हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, तो इसका बुरा असर सारे परिवार पर पड़ता है।

अगर हम अपने बच्चों को सही उसूलों से जीने की शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे अपने उसूल उसी समाज से सीखेंगे जिसमें वे पले हैं। फिर उसका नतीजा हमारे बच्चों और हमें, दोनों को ही भुगतना पड़ेगा।

स्टीफ़न कवी

विवाह हमारे समाज और सभ्यता का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। शादी को सफल बनाने के लिये दो का होना ज़रूरी है—एक औरत और एक मर्द—एक दूसरे का साथ निभाते हुए वे ज़िंदगी का सामना करते हैं। शादी के बाद आदमी और औरत मिलकर एक परिवार बनाते हैं, यह परिवार समाज की दीवार की एक ईंट है, एक ज़रूरी हिस्सा है। समाज इस परिवार के ज़रिये अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार और आदर्श देता है। जब इसी परिवार के बच्चे अंदर ही अंदर दु:खी और बेचैन होते हैं, तो ये कमज़ोर बच्चे बड़े होकर समाज को कमज़ोर बनाते हैं।

जो परिवार में ख़ुशियाँ बाँटता है, जिसके बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कारों का मज़बूत आधार मिलता है, उस परिवार के बच्चों में आत्मसम्मान होता है और वे बड़े होकर समाज को नयी दिशा में ले जाते हैं।

हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं?क्या परमात्मा कोई ग़लती करता है जब वह हमें लड़की देता है? क्या हम सोचते हैं कि हम भगवान् बन गए हैं जो हम परमात्मा की रज़ा में दख़ल देने की कोशिश करते हैं?

विज्ञान आगे बढ़ता ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन विज्ञान और आधुनिक तकनीक का प्रयोग हमारे हाथ में है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये ताकि विज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके। मिसाल के तौर पर एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके ज़रिये लाखों लोगों को बिजली पहुँचाई जा सकती है, लेकिन उसी तकनीक के ज़रिये लाखों लोगों को एक क्षण में मारनेवाला एटम बम भी बनाया जा सकता है। फ़ैसला हमारे हाथ में है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड तकनीक इसलिये बनाई गई थी ताकि हम शरीर में छिपी बीमारियों को ढूँढ़ पाएँ। इसी तकनीक के ज़रिये जच्चा और बच्चा की जान भी बचाई जाती है, लेकिन अफ़सोस! आज वही तकनीक बच्चे के लिंग की जाँच के लिये इस्तेमाल की जा रही है। यह सोच भी हमारे दिमाग़ की ही उपज है!

आज लिंग जाँच के बाद गर्भपात कराना हमारी अंतरात्मा को तो ग़लत लगता है, क्योंकि हमें मासूम बच्चे की जान लेनी पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता रहेगा। आज नयी वैज्ञानिक तकनीक पर खोज चल रही है, जिसके ज़रिये हम शुरू में ही डॉक्टर से कह पाएँगे कि हमें बेटा चाहिये तो बेटा ही होगा। इस तकनीक के ज़रिये, बच्चे को मारे बिना, गर्भपात किये बिना, हमें बेटा मिल जाएगा। अब हम अपने आप से यह सवाल पूछें—क्या ऐसा करना सही होगा? बिलकुल नहीं! क्योंकि लिंग चुनाव का अपराध तो फिर भी होगा। बच्चे के लिंग का चुनाव करना क्या हमारा काम है? वैज्ञानिक तकनीक इतनी तेज़ी-से बढ़ती जा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम यह भी चुन पाएँगे कि हमारा बेटा छ: फ़ुट लंबा, तेज़ दिमाग़वाला, सुंदर और बलवान् हो। क्या यह विकल्प हम स्वीकार करेंगे? सर्वगुण संपन्न बेटा पाने की हमारी कामना का क्या कहीं कोई अंत है?

ज़िंदगी में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, उनको ऐसी चीज़ों के लिये नज़रअंदाज़ न करें जिनकी रत्ती भर भी अहमियत नहीं है।

गैटे

जीवन में सबसे अधिक अहमियत हमारी आत्मा की है, तो क्या धन दौलत, परिवार का नाम, शान और शौहरत, जिनकी ज़िंदगी के अंत में कोई क़द्र नहीं, इनके लिये अपनी आत्मा को बेच देना उचित है? हम बेटी की बलि देकर उसकी जगह बेटा पाकर अपनी संपत्ति और हैसियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर बड़ी शानशौक़त से उसकी शादी करते हैं और उसमें ख़ूब दहेज पाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा करते हुए हम अपने क़ीमती उसूलों को क़ुरबान तो नहीं कर रहे? किसी भी जीव को दु:ख देकर क्या हम अपने जीवन में कभी ख़ुशी और शांति पा सकते हैं?

अपनी ज़िंदगी में, परिवार में और समाज में हम जो फ़ैसला

करते हैं, क्या हम उससे ख़ुश हैं? कुछ नहीं करना, यह भी

एक प्रकार की करनी है। चुप रहना, यह भी एक फ़ैसला

है। इस ज़ुल्म को रोकने के लिये अगर हम कुछ नहीं करते

तो अपनी चुप्पी का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण

अगर हम अपनी आत्मा को हारकर सारा संसार

जीत लें तो सोचिये! हमने क्या पाया?

मैथ्यू 16:26

हमने देखा है कि क़ुदरत में संतुलन बनाए रखने के लिये औरत का होना कितना ज़रूरी है। हम यह भी जान चुके हैं कि आजकल औरत कैसे हालात में से गुज़र रही है। यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि अगर औरतों के प्रति असमानता इसी तरह चलती रही, तो समाज को कितना भयंकर नतीजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ़ धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो औरतों के साथ बेइंसाफ़ी के नतीजे बड़े गंभीर हैं।

सब धर्मों के संत-महात्मा और महान् विचारक हमें हर युग में साफ़-साफ़ लफ़्ज़ों में उपदेश देते रहे हैं कि आध्यात्मिक नज़रिये से औरत और आदमी बराबर हैं। औरतों की आज की दर्दनाक हालत देखकर वे संत-महात्मा क्या सोचते होंगे, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिये।

क़ुदरत का संतुलन बिगाड़नाक़ुदरत में हमेशा संतुलन रहा है। संतुलन बनाए रखने के लिये भगवान् ने दुनिया में जोड़े बनाए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे—अँधेरा और रोशनी, दिन और रात, जवान और बूढ़ा, तेज़ और नर्म, औरत और मर्द। सृष्टि में संतुलन को बनाए रखने में इनकी अपनी-अपनी अहमियत है। औरत हो या मर्द, हर एक इनसान में क़ुदरती तौर पर औरत और आदमी दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इसलिये औरत और आदमी दोनों मिलकर ही समाज में संतुलन क़ायम रखने के लिये अपना सहयोग देते हैं।

भगवान् ने हममें से कुछ को आदमी और कुछ को औरत क्यों बनाया है? क्योंकि औरत भगवान् के प्यार का एक रूप है और आदमी भगवान् के प्यार का दूसरा रूप है। दोनों को प्यार बाँटने के लिये बनाया गया है, लेकिन दोनों के प्यार का स्वरूप अलग है।

मदर टेरेसा

आजकल हमारे देश में लिंग चुनाव का प्रचलन बढ़ता जा रहा है जो हमारे समाज के लिये ख़तरे की निशानी है। कुछ इलाक़ों में तो आदमी ज़्यादा और औरतें कम होने की वजह से क़ुदरत का संतुलन बिगड़ने लगा है। जब समाज में आदमियोंवाले गुण ज़्यादा और औरतोंवाले गुण जैसे—नम्रता और सहनशीलता कम हो जाते हैं, तब समाज में अशांति फैल जाती है और इसका नतीजा समाज की बरबादी हो सकती है।

क़ुदरत अपना संतुलन ख़ुद बना लेती है। जब क़ुदरत के काम में हम अपना दख़ल देते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में क़ुदरत अपना संतुलन फिर से पाने की कोशिश करती है। संतुलन वापस लाने के लिये क़ुदरत जो तरीक़ा अपनाती है, वह हम सबके लिये बड़ा दु:खदायी हो सकता है।

मक़सद को ध्यान में रखते हुए कर्म करनाआओ! सोचें कि हमारे जीवन का असली मक़सद क्या है? अगर हमारा मक़सद परमार्थ है तो हमें अपने आप से सवाल पूछते रहना चाहिये, ‘क्या हमारे रोज़ के कार्य हमें उस मक़सद को हासिल करने के नज़दीक ले जा रहे हैं या उससे दूर?’ कई लोगों ने परमात्मा की पूजा के लिये एक ख़ास वक़्त और जगह तय की हुई है। उस वक़्त तो हम भगवान् की पूजा-पाठ की रस्म पूरी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पूरा दिन हमारा ध्यान अपने असली मक़सद से हटा रहता है। ऐसी हालत में हम भ्रूणहत्या जैसे बहुत-से नीच कर्म कर बैठते हैं। दूसरों के साथ हमारा बर्ताव भी इतना कठोर और बुरा हो जाता है कि पूजा-पाठ के अच्छे कर्म का फल ख़त्म हो जाता है। क्या भगवान् रस्मी तौर पर की गई ऐसी पूजा क़बूल करेगा?

परमात्मा के दरबार में प्यार की एक रत्ती की क़ीमत भी दुनिया भर की धार्मिक रस्मों से कहीं ज़्यादा है।

हज़रत सुलतान बाहू, बैत 58

परमार्थ के ऊँचे मक़सद को पाने के लिये हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढाँचे में ढालना होगा, जिससे परमार्थ और स्वार्थ यानी रूहानियत और रोज़ाना की ज़िंदगी दोनों अलग-अलग न नज़र आएँ।

औरत को बराबरी का हक़संत हमें समझाते हैं कि हम सब परमात्मा के प्रकाश की किरणें हैं और हम सब पवित्र हैं।

एक नूर ते सभ जग उपजिआ, कउन भले को मंदे ॥

कबीर साहिब, आदि ग्रन्थ, पृ.134

आत्मा की शक्ति से आज हम ज़िंदा हैं उसका कोई लिंग नहीं है। भगवान् की नज़र में आदमी और औरत में कोई फ़र्क़ नहीं है—सब पवित्र आत्माएँ हैं, सब मालिक का रूप हैं और सब बराबर हैं।

हत्या करना पाप हैसंत-महात्मा हमेशा से कहते आए हैं कि हर जीव की ज़िंदगी क़ीमती है, उसकी अपनी अहमियत है। इसलिये हत्या करना पाप है। उनका उपदेश है कि ज़िंदगी देना या लेना मालिक के हाथ में है। भगवान् ने हमें यह हक़ नहीं दिया कि हम तय करें कि किसे ज़िंदा रखना है या किसे मारना है।

हत्या न करना।

बाइबल, मैथ्यू 5:21

आपको ग़रीबी के डर से अपने बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिये। आपके और आपके बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम हमने कर दिया है। बच्चों को मार डालना महापाप है।

क़ुरान [17:31]

प्रानी बध नहिं कीजियहि, जीवह ब्रह्म समान।

‘रविदास’ पाप नंह छूटइ, करोर गउन करि दान॥

रविदास दर्शन, पद 186

एक तरफ़ तो पेट में पलते हुए भ्रूण को हम ज़िंदा बच्चे के रूप में नहीं मान पाते, इसीलिये इस ग़लतफ़हमी का शिकार बने रहते हैं कि बच्चे में अभी जान नहीं पड़ी। दूसरी तरफ़ नवजात बच्ची की हत्या करना भी हमारे लिये आम बात हो गई है। बच्ची की हत्या करने के बाद हम अपने आप को गुनहगार तो ज़रूर महसूस करते हैं, क्योंकि माँ उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है और हत्या करते वक़्त दाई भी देखती है कि वह बच्ची जीने के लिये कैसे हाथ पैर मारती है और चीख़ती है। पुराने ज़माने में बच्ची की हत्या के बाद घर में पंडित को बुलाकर पूजा-पाठ के ज़रिये देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि अंतरात्मा तो कोसती है कि हमने जो किया है वह ग़लत है।

अफ़सोस की बात यह है कि कन्या भ्रूणहत्या के वक़्त हमारी अंतरात्मा सोई होती है। डॉक्टर जब भ्रूणहत्या करता है, हम उस कमरे में नहीं होते, इसलिये हम अपने आप को इस पापकर्म के भागी नहीं समझते। इसके अलावा बच्ची ने अभी जन्म नहीं लिया होता, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी होती और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यह मानकर बैठ जाते हैं कि उसकी हत्या डॉक्टर ने की है, हमने नहीं। इस बारे में एक और तर्क दिया जाता है कि शिशु में आत्मा छठे महीने में प्रवेश करती है, इसलिये कन्या भ्रूणहत्या करना ग़लत काम नहीं है। हमें अपने आप से ज़रा पूछना चाहिये कि यह फ़ैसला लेनेवाले हम कौन हैं? इस तर्क में कहाँ तक सच्चाई है?

क़ुदरत ने माँ के गर्भ को इतना सुरक्षित बनाया है जहाँ मासूम शिशु अच्छी तरह पल सकता है। वह भ्रूण जो परमात्मा की एक अनमोल रचना है, मनुष्य जन्म में आने की तैयारी कर रहा होता है। इस भ्रूण में परमात्मा की अंश आत्मा बसती है, इसलिये उसे हर प्रकार का दु:ख-दर्द भी महसूस होता है। यह भ्रूण बच्ची के रूप में प्यार का वायदा लेकर आती है। उस मासूम की सुरक्षा और देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है।

दूसरे जीव को दु:ख देनाजब हम जीवों को परमार्थ की नज़र से देखते हैं तो हमारे अंदर दया भाव पैदा हो जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि किसी की हत्या करना तो दूर की बात रही, हमें तो किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिये। हम अपनी बेटी, बहन, पत्नी या बहू का दिल दुखाकर यह आशा कैसे कर सकते हैं कि परमात्मा के घर में हमें कोई जगह मिलेगी?

अपनी इच्छाओं पर क़ाबू पानाकभी किसी के दिल को न दुखाओ। यह ऐसा पाप है जिसे मालिक भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि यह परमार्थ की जड़ को ही काट देता है।

महाराज जगत सिंह

हम ज़रा सोचें ìजो हम कर रहे हैं, वह किस मतलब से कर रहे हैं? हम दहेज क्यों माँगते हैं? और अगर दहेज नहीं माँगते, लेकिन लड़कीवाले दे देते हैं तो हम उसे अपना हक़ समझकर क्यों ले लेते हैं? क्या हम समझते हैं कि लेना हमारा हक़ है और देना लड़कीवालों के नसीब में लिखा है?

क्या हमारी इच्छाएँ हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हैं? अच्छा टी.वी., नयी कार, बड़ा घर वग़ैरह पाने के लिये हम किस हद तक अपने उसूलों को क़ुरबान कर देते हैं? अगर हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो भी जाएँ तो क्या हमें सब्र आ जाता है? क्या हमारे मन में कोई नयी इच्छा नहीं जागती?

ज़िंदगी में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिये कि हमारी इच्छाएँ हमारी ज़रूरतों से बाहर न जाएँ। अगर दुनियादारी की ख़ुशियाँ पाने के लिये हम एक बार भी अपनी ज़रूरतों से आगे निकल जाते हैं तो फिर उन इच्छाओं को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरतों की हद पार करते ही हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती।

फ़िलोकैलिया

क्या हमने कभी इस बात पर ग़ौर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी पदार्थों को पाने की लालसा का नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा?

तुम ऐसी चीज़ों को पकड़े हो जो किसी और की हैं।

लेकिन मालिक सब सुनता है, सब जानता है।

इस लालच में खोकर

तुम नरक के कुएँ में गिर जाओगे,

बिलकुल बेख़बर हो कि आगे जाकर तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा।

गुरु अर्जुन देव

बेटे की इच्छा और पैसे के लालच में हम औरतों के ख़िलाफ़ न जाने कितने ही नीच और बेरहम कर्म कर बैठते हैं, लेकिन क्या बेटे और धन सच में हमारे हैं? जब हम दुनिया से जाएँगे, तो क्या हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएँगे?

हमारे कर्मों का फलमूर्ख को यह सोच सताती रहती है

ये बेटे मेरे हैं,

ये धन मेरा है,

पर जब वह ख़ुद अपना नहीं है,

फिर ये बेटे उसके कैसे हो सकते हैं?

फिर ये धन उसका कैसे हो सकता है?

धम्मपद

कर्मों का कानून परमात्मा का बनाया हुआ है। सारा संसार कर्मों के कानून के मुताबिक़ चलता है। इस कानून के अनुसार हमारी हर सोच और हर कर्म का कोई न कोई नतीजा ज़रूर हमारे सामने आता है—जैसी करनी वैसी भरनी।

जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत॥

गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रन्थ, पृ.134

हमारी ज़िंदगी की हर करनी और सोच का हिसाब कर्मों के खाते में जमा किया जाता है। इन कर्मों का फल हमें या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्मों में भुगतना ही पड़ता है। हम किसी भी हालत में कर्मों के फल से बच नहीं सकते। एक कहावत है कि कर्मों की चक्की धीमी चलती है, पर वह पीसती बड़ी बारीक़ी से है। इसके बारे में संत कबीर ने कहा है:

चलती चक्की देखि कै, दिया कबीरा रोय।

दुइ पट भीतर आइकै, साबित गया न कोय॥

कबीर साखी-संग्रह, पृ.66

महाभारत में एक कहानी है, जिससे हम कर्मफल के कानून को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस अभिशाप से वे बहुत दु:खी थे, परंतु कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उनमें शक्ति थी कि वे अपने पिछले जन्मों के बारे में जान सकते थे। उन्होंने अंधेपन की वजह जानने के लिये अपने पिछले सौ जन्मों पर नज़र डाली, लेकिन उन्हें अंधेपन की कोई वजह नहीं मिली। पूछने पर भगवान् कृष्ण ने सलाह दी कि वे सौ जन्मों से भी पीछे के जन्मों पर नज़र डालें। राजा ने ऐसा ही किया और देखा कि किसी एक जन्म में उन्होंने बचपन के अनजानेपन में किसी जानवर को उसकी आँखों में काँटे चुभाकर अंधा कर दिया था। उस करनी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है, जिससे वे अंधे राजा के रूप में पैदा हुए।

ददै दोस न देऊ किसै दोस करंमा आपणिआ॥ जो मै कीआ सो मै पाइआ दोस न दीजै अवर जना॥

गुरु नानक देव, आदि ग्रन्थ, पृ.433

ग़लत काम करके भी हम कई बार बेफ़िक्र हो जाते हैं, क्योंकि हम दुनियावी कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी कहा करते थे कि एक कमरे में अगर पाँच साल का बच्चा भी हो तो हम उस कमरे से एक पेंसिल भी नहीं चुराते, लेकिन परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम क्या कुछ नहीं करते। इसलिये हमें सावधान रहना चाहिये—परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते।

धोखा मत खाओ; परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उडाया जाता;

क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, वही काटता है।

बाइबल, गलेशियन्ज़ 6:7

हमें इस ग़लतफ़हमी में कभी नहीं रहना चाहिये कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कर्म या तो हालात से मजबूर होकर करते हैं या अपने प्रियजनों की ख़ातिर करते हैं। परमात्मा के दरबार में जब हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तब इन कर्मों के लिये हमें ही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारे क़र्ज़ को कोई दूसरा नहीं चुका सकता।

हर आत्मा जो कुछ कर्म कमाती है, अपने लिये ही कमाती है। कोई किसी दूसरे के कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता।

क़ुरान

हत्या करना महापाप है। यहाँ हर चीज़ की क़ीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ मुफ़्त नहीं मिलती। हमारे पास बेटा हो सकता है, धन भी हो सकता है, लेकिन जिस बेटे और धन को पाने के लिये हमने जो नीच कर्म किये, क्या उसके बाद हम कभी चैन से जी पाएँगे?

परमात्मा की रज़ा में रहनापरमात्मा की रज़ा में रहने का मतलब है कि इस बात को पल्ले बाँध लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बिना वजह नहीं हो रहा। हमने अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किये थे, आज हम उन्हीं कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं। इसलिये अगर हमारी क़िस्मत में बेटी है तो यह मालिक की रज़ा है। हमें प्यार से उसका स्वागत करना चाहिये। माँ के गर्भ में बेटी का आना कोई दुर्घटना नहीं होती जिसका हमें इलाज करना पड़े, बल्कि यह उस कुल मालिक की रज़ा होती है।

उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।

एक पंजाबी कहावत—महाराज चरन सिंह के शब्दों में

हम परमात्मा की रज़ा में क्यों नहीं रह सकते? हमें चिंता किस बात की है? हमें बेटा ही क्यों चाहिये? इसलिये कि वंश चलता रहे? इसलिये कि ज़मीन-जायदाद परिवार में ही बनी रहे? क्या बुढ़ापे में पैसे और सहारे के लिये? क्या अपने कारोबार या धन कमाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये? हमें ये सब चिंताएँ एक तरफ़ रख देनी चाहियें। हमें वही करना चाहिये जो सही है और जब बुरा वक़्त आए, हमें मालिक की तरफ़ मुँह मोड़ना चाहिये, इस विश्वास से कि वह हमारी मदद ज़रूर करेगा।

आपका चिंता करना यह बताता है कि आपको परमात्मा की रहमत में, ख़ुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के माफ़िक ही सबकुछ करने दो, उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। अपने आप को उसकी मौज और रज़ा में राज़ी रखो तो कभी दु:खी न होंगे।

महाराज जगत सिंह

जब परमात्मा फूलों की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता है जो आज हैं और कल नहीं होंगे, क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? तुम्हारे विश्वास में कमी है।

बाइबल, ल्यूक 12:23

अपने रिश्ते-नाते और दुनिया के साज़-सामान को अगर परमार्थ की नज़र से देखें तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी और हमें एहसास होगा कि ये हमारे हैं ही नहीं। हमें जो मिला है वह कुछ समय के लिये है। इसलिये हम इन चीज़ों को अपना मानकर इनसे चिपक न जाएँ, अपने उसूलों के साथ समझौता न करें और न ही अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा से ऊपर मान लें। असल में सबकुछ मालिक का है, हम सिर्फ़ उन चीज़ों को सँभालनेवाले कारिंदे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना काम ईमानदारी और प्यार से करें और उस करनी का फल पूरे विश्वास के साथ मालिक के हाथों में छोड़ दें।

परमार्थ हमारा मूलअगर हम परमात्मा से मिलनेवाली हर चीज़ को उसकी बख़्श्शि समझकर अपनाएँ तो वह चीज़ पवित्र हो जाती है—अपमान सम्मान बन जाता है, कड़वाहट मिठास बन जाती है और अँधेरा प्रकाश बन जाता है। हर एक चीज़ में परमात्मा की महक आने लगती है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमात्मा का हाथ नज़र आने लगता है।

महाराज चरन सिंह

आइये! हम अपने आप से एक ज़रूरी सवाल पूछें—हम कौन हैं? शायद हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, जो इस कठिन जीवन को जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज़िंदगी का असली मतलब समझने के लिये हम कभी-कभी परमात्मा की खोज में भी लग जाते हैं, लेकिन संतों की सोच इससे बहुत ऊँची और अलग है। वे समझाते हैं:

हम केवल इनसान नहीं हैं जो रूहानियत का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि रूहानी जगत् की आत्माएँ हैं जो इनसानी जीवन का अनुभव कर रही हैं।

पियेर तय्हार द शारदैं

यह विचार हमारी सोच को पलटने वाला है। क्या हम अपने आप को रूहानी जीव के रूप में देखते हैं? यह एक बहुत ज़रूरी और बुनियादी सवाल है, क्योंकि जिस नज़रिये से हम अपने आप को देखते हैं, उसी नज़रिये से हम सारी दुनिया को भी देखते हैं। ज़िंदगी में हम जो भी कर्म करते हैं, अपने नज़रिये से करते हैं। जब हममें आत्मसम्मान होगा, तभी हम दूसरों को सम्मान दे सकेंगे और जब हमें अपने अस्तित्व से प्यार होगा, हम दूसरों में भी प्यार बाँट सकेंगे। अपने आप को पवित्र आत्मा समझने लगेंगे और तब हम दूसरों के अंदर की पवित्रता को भी देख पाएँगे।

हम दूसरों से जो बर्ताव करते हैं वह एक आईना है जिसमें साफ़ झलक दिखाई देती है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि हम इस सच को अनदेखा नहीं कर सकते–एक बच्चे या भ्रूण को मारना पाप है। सोच के ज़रिये, शब्दों के ज़रिये या कर्मों के ज़रिये–किसी औरत का जी दुखाना पाप है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, उसे गाली देते हैं या उस पर ज़ुल्म करते हैं तो यह अच्छी तरह जान लें कि हमें अपनी करनी का नतीजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जब हम किसी को दु:ख देते हैं तो हमारी अपनी रूहानी तरक्की में रुकावट आ जाती है। इसलिये आओ! जागें और अपनी मानवता को पहचानें। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिये जिसमें हम सब जीवों को बराबर का दर्जा दें–चाहे वह आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की। हम सब उस रूहानी नूर की किरणें हैं। जैसे कि कबीर साहिब ने कहा है:

एक नूर ते सभ जग उपजिआ, कउन भले को मंदे॥

पुराने रीति रिवाज तोड़े जा सकते हैं

किसी व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, वह है इनसान की अंत:करण की आज़ादी—किसी भी हालत में अपना नज़रिया, अपना रास्ता, ख़ुद चुनने की आज़ादी।

विक्टर फ़्रैंक्ल

औरतों के दु:खों का ज़िम्मेदार कौन है? और इनका हल क्या है?

औरतें ही औरतों को दु:ख क्यों पहुँचाती हैं?हालाँकि ऐसा लगता है कि औरतों को आदमियों ने सताया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लोग जल्द ही जान लेते हैं कि कई मामलों में औरतें ही औरतों को दु:ख पहुँचाती हैं। ऐसा क्यों? ख़ुद अत्याचार की शिकार होने के बावजूद कई औरतें दूसरी औरतों की मदद करने के बजाय उन्हें दु:खी क्यों करती हैं?

ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें बाहरी तौर पर दिखाई देता है कि एक माँ अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की जान ले रही है या एक सास अपनी बहू को सता रही है। इन घटनाओं के पीछे औरत की क्या सोच है? उस औरत की सोच के पीछे क्या है?

एक ग़रीब या अनपढ़ औरत अपनी चौथी बेटी को जान से क्यों मार डालती है? क्योंकि शायद उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अगर कोई चाहे कि बच्चे न हों तो उन्हें गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करना चाहिये; लेकिन उसका पति न गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करता है और न उसे करने देता है। बेचारी औरत के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एक और बच्चे को पाल सके, एक और दहेज का इंतज़ाम कर सके। शायद वह बच्चों को पैदा करने और पालने के चक्कर से बिलकुल तंग आ गई है, क्योंकि यह चक्कर न तो उसके बस में है और न कभी रुकता है। इसके अलावा शायद वह दुगुना बोझ उठा-उठाकर अब बेहद थक गई है—उसे बिना आराम, घर के बाहर भी काम करना है और घर की ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। शायद अब इस थकी-हारी औरत को एक ही रास्ता सूझता है—गर्भ गिरा देना।

यदि औरत निर्णय लेने में आज़ाद नहीं है तो जो वह मजबूरी में करती है उसे विकल्प नहीं कहा जा सकता।

एक अमीर पढ़ी-लिखी औरत, यह पता चलने पर कि गर्भ में कन्या है, गर्भपात क्यों कराती है? दुर्भाग्य की बात है कि औरत के पढ़े-लिखे और अमीर होने के बावजूद भी उसमें आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। शायद उस औरत के मन में यह बात पक्की तरह बैठा दी जाती है कि यही ‘ज़िंदगी का सच है’ कि बेटा होना ज़रूरी है—बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, बेटा ही कारोबार और जायदाद का मालिक बन सकता है, बेटा ही बुढ़ापे में माँ-बाप का सहारा बनता है। शायद उस औरत पर पति और परिवार का बहुत दबाव बना रहता है कि ‘कोशिश करते रहो जब तक बेटा पैदा नहीं होता।’ इसलिये वह औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती कि वह इस दबाव का विरोध कर सके।

औरतें आत्मसम्मान के साथ तो पैदा नहीं होतीं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास—ये सब अनमोल तोहफ़े हैं जो माँ-बाप और समाज चाहें तो बेटियों को दे भी सकते हैं या उन्हें इनसे वंचित भी रख सकते हैं।

एक सास अपनी बहू को क्यों सताती है?

प्रीता मेहता (बदला हुआ नाम), उम्र 31 साल: जब से प्रीता ने एक बेटी को जन्म दिया है, उसकी सास उसको ताने देती रहती है कि उसके पति के चचेरे भाइयों के तो बेटे हुए हैं, लेकिन उसने अभी तक एक बेटे को भी जन्म नहीं दिया। उसकी सास ज़ोर डालती है कि परिवार का नाम आगे चलाने के लिये प्रीता को बेटा पैदा करना चाहिये। प्रीता कहती है, ‘मेरी सास ने मुझसे साफ़ तौर पर कहा है कि अगर लड़की हुई तो गर्भ गिरा देना।’ उसका पति भी अपनी माँ की बात को सही मानता है। प्रीता ख़ुद क्या चाहती है? ‘पता नहीं।

शेफ़ाली वासुदेव,‘मिसिंग गर्ल चाइल्ड’

औरतें दूसरी औरतों को दु:ख पहुँचाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक क़ैदी दूसरे क़ैदी पर अत्याचार करता है या जैसे एक भिखारी बच्चा गली के दूसरे भिखारी बच्चों को धमकाता है। हम इनसानों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब हम ज़रूरतमंद होते हैं तब एक और रोटी, कुछ और रुपये, थोड़ी ऊँची पदवी या थोड़ा ज़्यादा अधिकार और सुविधा पाने के लिये हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर परिवार में अनेक औरतें हैं और वे प्यार, इज़्ज़त, धन या देखभाल के मामले में एक आदमी पर निर्भर हैं, वह आदमी चाहे उनका पति, पिता, भाई या बेटा ही क्यों न हो, इस कारण उन औरतों में एक दूसरे के लिये ईर्ष्या बनी रहती है।

हमारे पुरुष प्रधान समाज में औरतों पर दबाव डाला जाता है कि वे अपने दायरे में रहें। अगर जन्म से ही बच्चों को सिखाया जाए कि औरतों का दर्जा आदमियों से नीचा है, तो बच्चे इस बात को सच मानने लगते हैं। लड़के रोब दिखाना शुरू करते हैं और लड़कियाँ दबने लगती हैं। बड़ी होकर लड़की में यह सोच घर कर जाती है कि औरतों को दबकर रहना चाहिये और वह अपनी बेटी और बहू को भी यही शिक्षा देती है।

मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में लड़की को बचपन से ही समझाया जाता था कि जवानी में विधवा होकर सती हो जाना, औरत अपनी क़िस्मत में लिखाकर लाती है। यह शिक्षा उसे किससे मिलती थी—माँ से। एक जवान लड़की को अपने पति की चिता पर जल जाने के लिये दुल्हन की तरह कौन तैयार करता था? उस विधवा के परिवार की औरतें, वे औरतें जो जानती थीं कि उन्हें भी पति की चिता पर सती होना पड़ सकता है।

एक औरत दूसरी औरत को इसलिये दु:खी करती है, क्योंकि उसको बचपन से ही यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि उसका दर्जा आदमी से नीचे है। औरतों की इस सोच की वजह से ही समाज में पुरुषों की प्रधानता बड़ी कामयाबी से टिकी हुई है। हालात देखते हुए औरतें भी पुरुषों के प्रधान होने की मान्यता को मौन सहमति दे देती हैं।

अगर एक चिड़िया को बचपन से ही पिंजरे में बंद रखा जाए और फिर कई साल बाद पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वह उड़ जाएगी? अगर वह चिड़िया बाहर आ भी गई, कुछ वक़्त के बाद वह पिंजरे में ज़रूर लौटेगी, क्योंकि पिंजरे में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। यह जानते हुए कि उस पिंजरे में वह क़ैदी रहेगी, फिर भी उस पिंजरे की सुरक्षा को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उस पिंजरे के अलावा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। उस चिड़िया के लिये आज़ादी ख़ुशी की बात नहीं, बल्कि एक डरावनी चीज़ है।

ठीक इसी तरह हमने बहुत-सी औरतों को अपंग बना दिया है। इन औरतों को परखने के बजाय हमें अपना दिल खोलकर उनका साथ देना चाहिये, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि दोष इन औरतों में नहीं है। दोष हमारे समाज में है, दोष हमारे रीति रिवाजों में है।

औरतों की दु:खी हालत का ज़िम्मेदार कौन है?जब हम औरतों पर किये अत्याचारों के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में पहला ख़याल यह आता है कि क़सूर किसका है? हम जानना चाहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? लेकिन ज़रा रुककर सोचें, शायद हम दोषी को ग़लत जगह खोज रहे हैं। इस बात का जो जवाब मिलेगा वह हमारी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं होगा।

सबसे पहले हम सरकार की तरफ़ उँगली उठाते हैं। सरकार और पुलिस में समाज के वही लोग काम कर रहे हैं जिनकी सोच में औरत का दर्जा नीचा होने की बात बैठी हुई है। इसके अलावा सरकार, पुलिस विभाग और कोर्ट-कचहरी में बहुत कम औरतें हैं जो एक बदक़िस्मत औरत के दु:ख को औरत की नज़र से देख सकें।

कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि दु:खी औरत मजबूर होकर ही पुलिस का सहारा लेने आती है, क्योंकि दहेज की वजह से ससुरालवाले उसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिसवाले उसका मामला दर्ज नहीं करते। वे उसे सलाह देते हैं कि औरत की जगह उसके पति के साथ है और उसे घर जाकर प्यार से अपने पति को मना लेना चाहिये।

इसी तरह जजों की मिसाल ली जा सकती है। एक अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई कि जब औरतों के साथ मारपीट के मामले जज के सामने आते हैं, तो हमारे देश के बहुत-से जजों की सोच क्या है। हैरानी की बात यह है कि इस अध्ययन के मुताबिक़ काफ़ी जजों की यह सोच है कि ऐसे कई हालात हैं जिनमें अगर एक पति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा तो पति ने ठीक ही किया; कि चाहे पत्नी पर कितना भी अत्याचार क्यों न हो रहा हो, फिर भी उसका फ़र्ज़ है कि वह अपने परिवार को जोड़े रखे; कि अगर औरत ने ऐसे कपड़े पहने हों जिसमें उसका शरीर ज़रा-सा भी दिख रहा हो, तो यह छेड़छाड़ का न्यौता है और इसमें छेड़छाड़ करनेवाले पुरुषों की ग़लती नहीं है; कि दहेज हमारी संस्कृति की एक पुरानी परंपरा है जिसकी समाज में मान्यता है।18 These beliefs are deep-rooted in our society.

यह सोच कुछ जजों की है, लेकिन इस तरह की मिसालें हर क्षेत्र में मिल सकती हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यताओं की जड़ें बड़ी गहरी हो चुकी हैं।

हम सरकार की तरफ़ देखते हैं, लेकिन सरकार माँ-बाप की तरफ़ उँगली उठाती है। सरकार कहती है कि माँ-बाप अपनी मर्ज़ी से दहेज लेते हैं और देते हैं तो वह क्या करे? लिंग चुनाव के मामले में सरकार माँ-बाप और डॉक्टर दोनों की तरफ़ उँगली उठाती है। उसका कहना है कि अस्पताल के किसी बंद कमरे में डॉक्टर और माँ-बाप गर्भ में पल रही लड़की की हत्या का फ़ैसला लेते हैं, ऐसे मामलों में कानून लागू करना बहुत मुश्किल है।

लेकिन डॉक्टर माँ-बाप की तरफ़ उँगली उठाते हैं और कहते हैं कि माँ-बाप ख़ुद चलकर उनके पास कन्या भ्रूणहत्या की माँग लेकर आते हैं, तो वे क्या करें? अगर वे ‘न’ कर दें तो माँ-बाप किसी दूसरे डॉक्टर से यह काम करवा लेंगे। आज ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मानते हैं कि कन्या भ्रूणहत्या करके वे समाज की एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। उनकी सोच है कि अगर वे उस लड़की को जीने दें तो उसे ज़िंदगी भर दु:ख झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे समाज में औरतों की ज़िंदगी दु:ख भरी होती है। इन डॉक्टरों का मानना है कि कन्या भ्रूणहत्या करके वे उस बच्ची और उसके माँ-बाप पर रहम कर रहे हैं।

अगर एक माँ तीसरी या चौथी बेटी के बजाय एक बेटा चाहती है, तो आप उससे यह अधिकार कैसे छीन सकते हो? सदियों पुरानी सोच को एक तरफ़ रखकर आप यह नहीं कह सकते कि लड़के और लड़कियों का दर्जा एक बराबर है। ìएक अनचाही लड़की ज़िंदगी भर दु:ख सहती रहे, इससे तो अच्छा है कि उसके माँ-बाप आज ही उससे छुटकारा पा लें।

एक डॉक्टर के विचार, रीटा पटेल, ‘द प्रैक्टिस ऑफ़ 19

माँ-बाप अपने आप को दोषी नहीं समझते। वे समाज की तरफ़ उँगली उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे समाज के रीति रिवाजों ने उन पर इतना दबाव डाला है, उन्हें इतनी मुसीबत में फँसा दिया है कि अपनी बेटी से छुटकारा पाने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है।