आज के समय में औरत की हालत

आप किसी भी देश की हालत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वहाँ की औरतों की हालत देखकर लगा सकते हैं।

जवाहरलाल नेहरू

अगर हम अपने देश की औरतों की हालत देखें और उससे देश की हालत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो हम क्या पाएँगे? यही कि आज़ादी के बाद औरतों की सेहत और शिक्षा में बेहतरी लाने के लिये बहुत-से क़दम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश में कई औरतें राजनेता, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैं। यह तो साफ़ ज़ाहिर है कि आज बहुत-सी औरतें हमारी माँ और दादी-माँ से कहीं ज़्यादा आज़ादी का जीवन जी रही हैं, लेकिन यह आज़ादी और बराबरी अभी तक छोटे शहरों और गाँवों तक नहीं पहुँच पाई जो कि बड़े दु:ख की बात है।

असमानता की एक झलकअनपढ़ होना

हमारे देश में उसी को पढ़ा-लिखा माना जाता है जो अपना नाम लिख सकता है या किसी भी भाषा में एक आसान वाक्य यानी लाइन लिख सकता है। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक़ भारत में 100 में से सिर्फ़ 54 औरतें पढ़ी-लिखी थीं, इसके मुक़ाबले 100 में से 75 आदमी पढ़े-लिखे थे।2 जिन औरतों को पढ़ा-लिखा माना जाता है, उनमें 100 में से 60 ने तो सिर्फ़ पाँचवीं कक्षा या उससे भी कम पढ़ाई की होती है।2इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हमारे देश में अनपढ़ आदमियों के मुक़ाबले अनपढ़ औरतें कहीं ज़्यादा हैं।

हमारे देश में औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी तरक्की हुई है। भारत में 14 साल तक की लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा दी जाती है और कानून के मुताबिक़ 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। लेकिन लड़कियों को कई सालों तक स्कूल भेजते रहना माँ-बाप के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार माँ-बाप लड़कियों का स्कूल जाना इसलिये छुड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें घरेलू काम करने होते हैं, जैसे—पानी लाना, जलाने की लकड़ी और भूसा लाना, छोटे भाई-बहन की देखभाल करना, खाना पकाना या सफ़ाई करना आदि। ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा घरेलू काम करती हैं, इसलिये उन्हें घर पर रखना फ़ायदेमंद है। ऐसा भी माना जाता है कि बेटियों को पढ़ाने-लिखाने का ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा कई माँ-बाप को यह भी चिंता रहती है कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़-लिख गई तो उसकी शादी में परेशानी आएगी। पढ़ी-लिखी लड़की के लिये उससे भी ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक और चिंता है कि अपनी बेटी के लिये जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। कई बार लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए माँ-बाप उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते। कई माँ-बाप अपनी बेटियों को पुरुष अध्यापकों से नहीं पढ़वाना चाहते तो कई अन्य उन्हें सिर्फ़ लड़कियों के स्कूल में ही भेजना चाहते हैं। अगर स्कूल घर से काफ़ी दूर हो तो इसे भी बेटी की सुरक्षा के लिये ख़तरा माना जाता है।

बाल विवाहहमारे देश में कानून के मुताबिक़ शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन यहाँ 100 में से 47 यानी आधी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती है।3 कम उम्र में शादी करने की बहुत-सी वजहें बताई जाती हैं जैसे—कुँवारी लड़कियों की सुरक्षा का ख़तरा बना रहता है; छोटी उम्र में शादी करने पर दहेज कम देना पड़ता है, छोटी लड़कियों के लिये दूल्हा ढूँढ़ना आसान होता है। भारत के कई प्रदेशों में पुराने रिवाज और सामाजिक दबाव की वजह से भी बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है और माँ-बाप के लिये विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। देश के कुछ हिस्सों में लड़कियों की गिनती लड़कों से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं।

पूरी दुनिया में 100 में से 40 बाल विवाह हमारे देश में होते हैं।3

ख़राब सेहतआज के समय में बच्चे को जन्म देते वक़्त हर पाँच मिनट में एक औरत की मौत हो जाती है।4 यह संख्या दूसरे देशों के मुक़ाबले भारत में बहुत ज़्यादा है। 100 में से 20 जच्चा-बच्चा की मौत सिर्फ़ भारत में हो रही है, मौत की यह दर पूरी दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा है।4 हमारे देश में बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे की मौत इतनी अधिक संख्या में क्यों हो रही है? इस सवाल का सीधा रिश्ता बाल विवाह से है। एक बालिग़ औरत के बजाय जब एक पंद्रह साल से भी कम उम्र की नाबालिग़ लड़की बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के वक़्त उस लड़की की मौत का ख़तरा पाँच गुणा ज़्यादा हो जाता है।5 डॉक्टरी सुविधा न मिल पाना भी एक वजह है, क्योंकि जन्म देते समय आधी से भी ज़्यादा औरतों को डॉक्टर की देखरेख नहीं मिल पाती।6

भारत में कई परिवारों में औरतें परिवार को खाना खिलाकर, ख़ुद सबसे बाद में खाती हैं। गर्भावस्था में भी उन्हें भरपूर खाना और आराम नहीं मिल पाता। लगभग 100 में से 60 गर्भवती औरतें ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 कई कम उम्र की अनपढ़ लड़कियाँ गर्भवती हो जाती हैं। उनके पास सही जानकारी नहीं होती कि अपनी सेहत को सुधारने के लिये उन्हें क्या करना चाहिये। गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिये उन्हें ख़ुद क्या खाना चाहिये? छोटे बच्चे को क्या खिलाना चाहिये? बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिये? टीका कब लगवाना चाहिये? इन मासूम लड़कियों को यह समझ भी नहीं है कि अगर यह सब नहीं किया तो इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है।

हमारे देश में पाँच साल से कम उम्र के आधे बच्चे (100 में से 48) ऐसे हैं जो बेहद कमज़ोर हैं और 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जो ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 अच्छी ख़ुराक न मिलने की वजह से ये बच्चे जल्द ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिससे उम्र भर के लिये उनका शरीर और दिमाग़ कमज़ोर रह जाता है। अगर यह बच्चा लड़की है तब तो उसकी हालत और भी ख़राब होती है, क्योंकि लड़कियों के साथ खानपान में फ़र्क़ किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा समय तक माँ का दूध पिलाया जाता है। लड़कियों की डॉक्टरी जाँच कराना तो दूर की बात है, उन्हें तो ज़रूरी टीके भी नहीं लगवाए जाते।

शिक्षा, सेहत और बाल विवाह—ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिस माँ ने कुछ साल स्कूल में जाकर पढ़ाई की होती है उसमें जागरूकता आ जाती है, जिसकी वजह से जच्चा-बच्चा की मौत की दर काफ़ी कम हो जाती है।7

पैसों के मामले में आज़ादी न होनाबहुत-सी औरतें सारी ज़िंदगी काम करती हैं, क्योंकि बहुत-से घरों का ख़र्च इन औरतों की कमाई के बिना चल नहीं सकता। लेकिन दु:ख की बात यह है कि ज़्यादातर औरतों का काम दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि न तो उनके परिवार के लोग उनके काम की क़द्र करते हैं और न ही सरकार उनके कामकाज को गिनती में लाती है जैसे—ज़्यादातर औरतें घर के लिये पानी, लकड़ी और चारा लाने का काम करती हैं, जिसके लिये उन्हें कभी-कभी कोसों दूर तक चलना पड़ता है। औरतें खाना पकाती हैं, सफ़ाई करती हैं, बच्चों को पालती हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करती हैं, अपने खेतों में या कारोबार में बिना पैसे लिये काम करती हैं, परंतु ये सभी काम गिनती में नहीं लिये जाते। हालाँकि औरतों के काम से कुछ कमाई भी होती है, तब भी उनके काम को घरेलू ही माना जाता है।

आदमियों की प्रधानता का संबंध कई बातों से है, उनकी ‘कमाऊ’ होने की स्थिति भी इसमें शामिल है। उनकी पैसे कमाने की ताक़त उनके परिवार में उनकी इज़्ज़त का कारण होती है। जबकि औरतें कहीं अधिक समय तक रोज़ाना घर पर काम करती हैं, परंतु इस काम के बदले पैसे नहीं मिलते। इसलिये परिवार की ख़ुशहाली में उनके हाथ बँटाने को कोई अहमियत नहीं दी जाती।

डॉ.अमर्त्य सेन

बहुत-सी औरतों को बाहर का काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि कई परिवारों में माना जाता है कि अगर घर की औरतें बाहर काम करेंगी तो समाज में उनके परिवार की इज़्ज़त कम हो जाएगी। जो औरतें घर में और आमदनी के लिये घर के बाहर काम करती हैं, असल में उनके काम करने के घंटे दुगुने हो जाते हैं। वे बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी सारा काम निबटाती हैं। आम तौर पर औरतों और आदमियों के काम साफ़ तौर पर बँटे होते हैं। कई आदमी औरत के हिस्से के कामों को करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं।

बहुत-सी फ़ैक्ट्रियों और खेतों में एक जैसे काम के लिये औरतों को आदमियों से कम पैसे दिये जाते हैं। ज़मींदार लोग कम मज़दूरी लेनेवाली औरतों को ही ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वे औरतों को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं, जल्दी-जल्दी आराम नहीं करतीं और वे पुरुष मज़दूरों की तुलना में (30% से 50%) कम मज़दूरी पर मिल जाती हैं।8 यह औरतों के प्रति बेइंसाफ़ी है।

इतने क़ीमती योगदान के बाद भी ज़्यादातर घरों में औरत का अपनी कमाई पर पूरा हक़ नहीं होता। उसका पति या पिता उसकी कमाई को रखकर उसके इस्तेमाल का फ़ैसला करता है। जहाँ औरतों को अपनी कमाई पर हक़ दिया जाता है वहाँ देखा गया है कि औरत अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने परिवार की भलाई के लिये ख़र्च करती है, जबकि अपनी ख़ुद की ज़रूरतों के लिये बहुत कम रखती है। आदमी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ही ख़र्च करता है।

एक और दु:ख की बात है कि ज़्यादातर परिवारों में माँ-बाप अपनी मौत के बाद अपनी बेटियों के लिये कुछ नहीं छोड़ जाते। उनके नाम कोई जायदाद नहीं होती और न ही उन्हें परिवार की जायदाद में से कोई हिस्सा मिलता है। भारत की कुल संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा स्त्रियों के नाम है।9

समाज में औरत की स्थितिहमारे देश में ज़्यादातर औरतें आज़ाद नहीं हैं। चाहे समाज में उनकी अहमियत का मामला हो या पैसों का, इन सभी के लिये उन्हें आदमियों का मुँह देखना पड़ता है। इस संबंध में समाज भी उन्हें बहुत थोड़ी छूट देता है। ज़्यादातर परिवारों में लड़कियाँ शादी से पहले अपने पिता या भाइयों की निगरानी में रहती हैं और शादी के बाद पति या ससुरालवालों की निगरानी में। बचपन से ही लड़कियों को आज्ञाकारी और घरेलू बनना सिखाया जाता है। उन्हें अपने जीवन के किसी भी पहलू पर फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका मुख्य काम परिवार के बाक़ी सदस्यों के आराम का ध्यान रखना है—कर्तव्य पालन करनेवाली बेटी, प्यार देनेवाली माँ, आज्ञाकारी बहू और वफ़ादार दब्बू पत्नी के रूप में। ‘लड़की’ होने की वजह से उसके घूमने फिरने, पढ़ाई-लिखाई और व्यवसाय सीखने पर रोक लगाई जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि वह अपने ख़र्च के लायक़ पैसा न कमा ले या पैसे के मामले में आज़ाद न हो जाए। कई औरतों को तो बुनियादी फ़ैसले भी नहीं लेने दिये जाते जैसे—उसे कब बच्चा चाहिये या फिर चाहिये भी या नहीं। उन पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने या बाज़ार जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है।

पैसे से जुड़ी मोहताजी की वजह से औरतें कमज़ोर और दब्बू हो जाती हैं तथा आसानी से मारपीट का शिकार हो जाती हैं। आज हमारे देश में 100 में से 40 औरतें अपने पति की पिटाई का शिकार हैं।10 बड़े अफ़सोस की बात है कि कई परिवारों में औरतों की पिटाई को उचित समझा जाता है। उन्हें क़ायदे में रखना ज़रूरी समझा जाता है, ताकि वे अपने कर्तव्य को ठीक तरह निभाना सीखें। अफ़सोस की बात तो यह है कि औरतें भी इसे अपनी क़िस्मत मानकर सह लेती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आज आधी से ज़्यादा शादीशुदा औरतें मारपिटाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानने लगी हैं और लगभग इतनी ही औरतें मानती हैं कि कुछ हालात में पत्नी की पिटाई ज़रूरी है।11

इसके बावजूद ज़्यादातर औरतें सोचती हैं कि यह दु:खभरी शादीशुदा ज़िंदगी विधवा होने से तो बेहतर है। हमारे समाज में हम विधवा औरत को बेहद दु:खी रखते हैं। कई बार पति की मौत के बाद उसके परिवारवाले बहू को कोसते हैं कि वह बदक़िस्मत है और अपने पति की मौत के लिये ज़िम्मेदार है। विधवा औरतों को समाज से बाहर ही रखा जाता है। शादी, नामकरण, जन्मदिन आदि के मौक़ों पर विधवा को मनहूस समझकर दूर रखा जाता है। उसके जीवन में पाबंदी लग जाती है। वह क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे रहती है—सबकुछ कड़े क़ायदे-कानून के मुताबिक़ चलता है।

औरतों के साथ भेदभाव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। औरतों के जीवन में और भी कई मुश्किलें हैं—एड्स से लेकर औरतों के प्रति बढ़ते ज़ुल्म और अपराध के मामले। इसके अलावा अगर औरत ग़रीब परिवार की हो तो ये सब मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में औरतें ग़रीबी में जी रही हैं।

यह सब क्यों हो रहा है? हम औरतों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? यदि हम पीछे मुड़कर परंपराओं और रीति रिवाजों को देखें तो इस प्रश्न का जवाब साफ़ ज़ाहिर है।

बेटे की चाहइतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता रही है। हमें हमेशा ही बेटे का मोह रहा है। इतनी तरक्की और नये ज़माने की शिक्षा के बावजूद भी एक इच्छा जो नहीं बदली, वह है—परंपरा से हमारे अंतर में बसी ‘बेटे की चाह’।

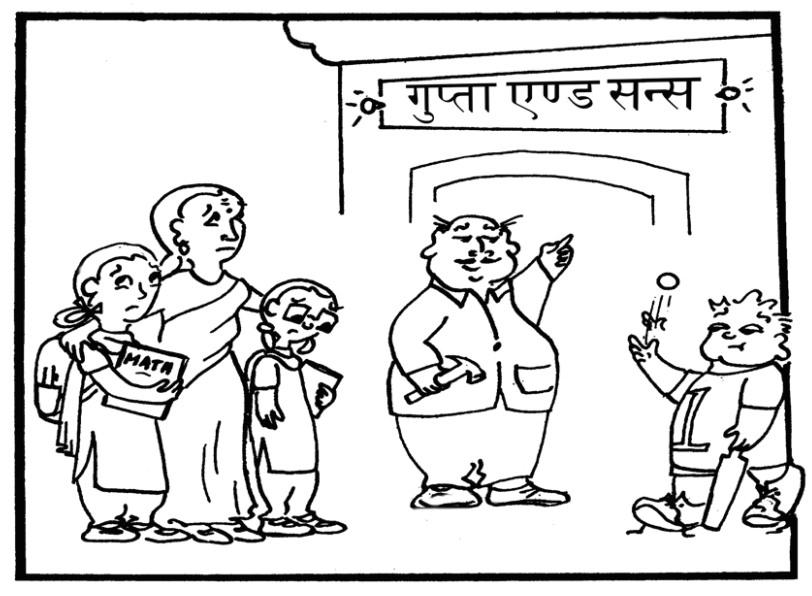

बेटे को पूँजी समझा जाता हैहमारे समाज में कई कारणों से बेटों को परिवार की पूँजी माना जाता है। एक तो यह समझा जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं; यदि परिवार में सिर्फ़ बेटियाँ हों तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बेटे परिवार की धन-संपत्ति को बढ़ाते हैं। बेटे का होना एक व्यापारी या ज़मींदार परिवार के लिये और भी ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बेटे के होने से परिवार की संपत्ति ‘परिवार में ही रहती है।’

एक बेटा ही होता है जो पिता को ‘मर्द’ होने का एहसास दिलाता है और बुढ़ापे में उसका सहारा बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और अगर बेटा नहीं होगा तो यह सारी ज़मीन मेरी बहन के बेटों को मिल जाएगी।

एक ज़मींदार, ‘सायलेंट जेनोसाइड,’ अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 200112

पुराने रीति रिवाजों की वजह से ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापे में माँ-बाप की देखभाल की ज़िम्मेदारी बेटे की होती है। ज़्यादातर माँ-बाप अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहना नहीं चाहते, यहाँ तक कि कई माँ-बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वे मानते हैं कि बेटी ‘दूसरे परिवार’ की सदस्य हो गई है। बेटा होने के कुछ और भी फ़ायदे माने जाते हैं—जब माँ-बाप की मृत्यु होती है तब बेटा ही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार और इससे जुड़े अन्य क्रियाकर्म करता है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर अंतिम संस्कार बेटे के हाथों न हो, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी विचार है कि बेटा ही परिवार की रक्षा करता है और परिवार की ताक़त बनता है। परंपरागत तौर से कुछ क्षत्रिय जातियों में बेटे ताक़त और शान की पहचान माने जाते थे जबकि, बेटियाँ परिवार की कमज़ोरी की पहचान मानी जाती थीं।

देखा जाए तो सिर्फ़ आदमी ही नहीं, ज़्यादातर औरतें भी बेटा ही चाहती हैं। इन सब कारणों के अलावा इसका एक और कारण है—जब बेटे की शादी होती है तो सास के रूप में औरत की हैसियत बढ़ जाती है।

बेटियों को बोझ समझा जाता हैबेटियाँ भारी बोझ मानी जाती हैं। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है। बहुत-से माँ-बाप मानते हैं कि बेटियों के रहन-सहन या खान-पान पर किया जानेवाला ख़र्च उन्हें नहीं, बल्कि उनके ससुरालवालों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर बेटी काम करती हो और कमाती भी हो तो माँ-बाप उसकी कमाई पर कोई हक़ नहीं रखते, सब ससुराल को ही मिलता है। एक पुरानी कहावत है ‘बेटियों को पालना ऐसा है जैसे पड़ोसी के बगीचे में पानी देना।’

शायद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बेटियाँ भारी आर्थिक बोझ हैं, ख़ास तौर पर ग़रीबों और आम लोगों के लिये। लगातार बढ़ता हुआ शादी और दहेज का ख़र्च इस सोच की वजह है। इसके अलावा बेटियों में कमाने की ताक़त भी बेटों से कम होती है। एक परंपरा यह भी है कि बेटियों को माँ-बाप की देखभाल करने का हक़ नहीं है। एक और बात जो बेटियों के हक़ में नहीं है, वह यह कि बेटियों की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में औरतें काफ़ी असुरक्षित हैं। बेटियों की ज़िम्मेदारी उनकी शादी के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती। पति के द्वारा या ससुराल द्वारा उसे तंग किया जाना या मारपीट करके उसे दु:खी करना हमारे समाज में आम बात है। अपनी बेटी के दु:ख को विवश होकर देखना माँ-बाप के दु:ख को और बढ़ाता है।

ऊपर लिखी सभी बातों का नतीजा यह होता है कि बेटियों का जन्म सुख देने के बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। शायद हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिये—अगर हमारे सामाजिक रीति रिवाज माँ‑बाप को ही अपनी नन्ही बेटी के जन्म पर ख़ुश नहीं होने देते, तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि वही समाज उस लड़की को आगे चलकर ख़ुशी और इज़्ज़त से जीने देगा?

दहेजप्रभुजी, मैं तोरी बिनती करूँ, पैंया पड़ूँ बार-बार,

अगले जन्म मोहि बिटिया न दीजे, नरक दीजे चाहे डार।

उत्तर भारत का एक लोकगीत

दहेज भारतीय समाज की एक ऐसी परंपरा है, जिसने कोई फ़ायदा पहुँचाने के बजाय समाज में सिर्फ़ ज़हर ही फैलाया है। कुछ समय पहले यह सोच थी कि जैसे-जैसे हमारे देश में तरक्की होगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, धीरे-धीरे अपने आप ही दहेज की प्रथा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बिलकुल उलट हुआ है। पिछले बीस-तीस सालों में यह प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो दहेज प्रथा सिर्फ़ अमीरों में थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने ग़रीब परिवारों में भी अपनी जगह पक्की बना ली है। इसका नतीजा यह है कि ग़रीब परिवार क़र्ज़े तले दबते जा रहे हैं।

जिन परिवारों में पैसों की तंगी है, वे दहेज की वजह से बेटी के जन्म को परेशानी की वजह मानते हैं। वे जानते हैं कि बेटी की शादी और दहेज का ख़र्चा उनकी पैसे की तंगी को कई गुणा बढ़ा देगा। ऐसी तंग हालत में भी दहेज न देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार तो दहेज के लिये ‘न’ बोलने का मतलब अपने परिवार की बेइज़्ज़ती कराना और अपनी बेटी को ज़िंदगी भर कुँवारी रखना है।

भारत में हर घंटे में एक दहेज हत्या होती है!

अफ़सोस की बात यह है कि कई परिवारों में दहेज सिर्फ़ एक बार दिये जानेवाली धन-संपत्ति नहीं है, इसकी माँग तो शादी के कई साल बाद तक होती रहती है। धार्मिक त्यौहार और बच्चों के जन्म के मौक़ों पर भी पैसे, कार या घरेलू वस्तुओं की माँग की जाती है। अगर लड़की के परिवारवाले रोज़-रोज़ होनेवाली इन माँगों को पूरा नहीं कर पाते तो बहुओं के साथ बदसलूकी, मारपीट करना या तलाक़ की धमकी देना आम बात है।

ज़्यादातर मामलों में लड़की के माँ-बाप को पता होता है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वे इसके ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं पाते, इस डर से कि कहीं समाज उनके ख़िलाफ़ न हो जाए। कई बार यह बुरा व्यवहार सहना इतना मुश्किल हो जाता है कि अपने माँ-बाप को और ज़्यादा परेशानियों और क़र्ज़ के बोझ से बचाने के लिये कई जवान लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार बहुओं को ससुरालवाले मार देते हैं और कह देते हैं ‘रसोई में दुर्घटना हुई है’ ताकि वे अपने बेटों की दोबारा शादी कर सकें। यह दूसरी शादी भी एक नये सिरे से पैसा कमाने का ही ज़रिया होती है।

यूँ तो दहेज प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आजकल दहेज से जुड़े अपराध बहुत बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है—दुनियावी पदार्थों का बढ़ता लोभ। भारत में दहेज हत्या का पहला मामला 1970 के आसपास सामने आया था।

हैरानी की बात यह है कि:

- आज लगभग हर घंटे में कहीं न कहीं एक दहेज हत्या का मामला किसी कचहरी में दर्ज किया जाता है।13

- हर 7 मिनट में पति और उसके परिवारवालों के निर्दयी बर्ताव के मामले की रिपोर्ट होती है।13

बार-बार औरतें पुलिस के पास शिकायत लेकर जा रही हैं, क्योंकि उनके पति के परिवारवाले दहेज की वजह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन कचहरी में दर्ज किये गए मामले दहेज अपराध की असली संख्या से काफ़ी कम हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से मामले हैं जो दर्ज ही नहीं करवाए जाते। ज़्यादातर औरतें ससुराल में चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं, क्योंकि पैसों के मामले में वे अपने पति पर निर्भर होती हैं या अपने बच्चों की ख़ातिर या फिर इसलिये कि पति के घर के सिवा उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है। घर छोड़कर जाएँ तो कहाँ जाएँ? आश्रय स्थल आम तौर पर न साफ़ होते हैं और न सुरक्षित। समाज भी घर छोड़नेवाली औरतों को दोषी मानता है और माँ-बाप समाज के डर से अपनी बेटी को आसरा नहीं देते। ऐसे मामलों में कानून भी सख़्ती नहीं बरतता।

लाचार औरत के पास क्या चारा है? वह बेचारी चुपचाप घोर अत्याचार सहती रहती है।

बेटे की चाह, दहेज प्रथा और हमारे लोभ का असरहालाँकि बेटे की चाह और दहेज प्रथा पुरानी परंपराएँ हैं, लेकिन अब ये भारत में नयी विचारधारा के साथ मिलकर नया रूप ले रही हैं। आज आधुनिक सुविधाओं के साथ शानशौक़त की ज़िंदगी जीने का अंदाज़ टी.वी. पर रोज़ दिखाया जा रहा है। जो लोग इस ‘शानशौक़त की ज़िंदगी’ की चाह रखते हैं, उन्होंने दहेज के रूप में दौलत पाने का एक आसान तरीक़ा ढूँढ़ निकाला है। इसके अलावा लोग दिखाना चाहते हैं कि समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान है। इसलिये वे समझते हैं कि बेटों का होना बहुत ज़रूरी है। बेटे ज़्यादा कमाते हैं, बेटे दहेज लाते हैं, बेटे संपत्ति को बढ़ाते हैं और इसे परिवार में ही रखते हैं। इसके अलावा बेटे विदेशों में काम करने जाते हैं जिससे माँ-बाप का सामाजिक रुतबा और बढ़ता है। इसके फलस्वरूप बेटों की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।

अब यह नौबत आ गई है कि परिवार में बेटा पैदा होना माँ-बाप के लिये शान की बात है, जबकि बेटी का पैदा होना माँ-बाप के लिये दु:ख की बात है।

बेटे की चाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनका हमारी बेटियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दु:ख की बात तो यह है कि इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के बजाय, हम इनका हल बेटी पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या के ज़रिये ढूँढ़ रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर बेटी नहीं होगी तो परेशानी भी नहीं होगी।

लिंग चुनावजन्म लेते ही छोटी बच्चियों को मार देने की प्रथा ‘कन्या हत्या’ भारत में कई सदियों से चली आ रही है।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नवजात बच्चियों को मारने का रिवाज इतिहास की जड़ों में है। परिवार के मुखिया के कहने पर दाई बच्ची के एक हाथ में गुड़ और दूसरे में रूई की पूनी रखकर कहती थी, ‘पूनी कत्तीं ते गुड़ खाईं वीरे नूं भेजीं, आप न आईं।’ फिर बच्ची को मिट्टी की हाँडी में डालकर, हाँडी का मुँह बंद कर दिया जाता था और दाई उसे दूर सुनसान जगह पर रख आती थी। चूँकि समाज में इसकी मंज़ूरी थी, अत: न तो इसे पाप माना जाता था और न ही अपराध।

डॉक्टर कीर्ति केसर ने जैसा विकास शर्मा को बताया ‘वक़्त बदल देगा तसवीर’ दैनिक भास्कर, 22 अक्तूबर, 2009

आशा के उलट ‘कन्या हत्या’ की प्रथा कम होने के बजाय पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जा रही है।

जब लड़के का जन्म होता है तो औरतें थाली बजाकर या हवा में आग उछालकर उसके जन्म की घोषणा करती हैं। लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाए तो परिवार की कोई बुज़ुर्ग औरत जाकर परिवार के आदमियों से पूछती है, ‘बारात रखनी है या लौटानी है?’ अगर आदमी जवाब दें ‘लौटानी है’ तो सब लोग चले जाते हैं और जच्चा माँ को नन्ही बेटी के मुँह में तंबाकू रखने के लिये कहा जाता है। जच्चा माँ के इस बात का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विरोध का मतलब है, जच्चा माँ की जान को ख़तरा या उसे घर से निकाला जाना।

निजी बातचीत पर आधारित, 45 मिलियन डॉटर्स मिसिंग 14

आज नयी-नयी तकनीकों के आने से ‘कन्या हत्या’ की प्रथा एक ज़्यादा ख़तरनाक प्रथा, ‘कन्या भ्रूणहत्या’ में बदलती जा रही है। अब ऐसी-ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनसे गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह पता लगने पर कि गर्भ में एक लड़की पल रही है, कई माँ-बाप उसे गिराने का फ़ैसला कर लेते हैं।

लिंग चुनाव की दर क्या है?हमारे देश में लिंग जाँच कितने लोग करवाते हैं, इसका पता लिंग अनुपात से चलता है—इसका मतलब यह है कि 1000 आदमियों की तुलना में औरतों की संख्या कितनी है। बहुत-से देशों में औरतों की संख्या आदमियों से ज़्यादा है। ऐसा इसलिये, क्योंकि आदमियों की तुलना में औरतें कई ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहती हैं। वर्ष 2008 में जापान में 1000 आदमियों की तुलना में 1053 औरतें थीं और अमेरिका में 1027 थीं, जबकि उसी साल भारत में औरतों की संख्या 1000 आदमियों की तुलना में सिर्फ़ 936 ही थी।

लिंग चुनाव का पता लगाने का एक और भी अच्छा तरीक़ा है, बच्चों का लिंग अनुपात देखना: 0-6 साल की उम्र के 1000 लड़कों में कितनी लड़कियाँ हैं? 2001 की जनगणना में 1000 लड़कों में से सिर्फ़ 927 लड़कियाँ थीं।

एक अनुमान के अनुसार हमारी जनसंख्या में से 5 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें कम हैं। इसकी एक मुख्य वजह लिंग चुनाव है। यूनाइटेड नेशन्स फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन (UNFPA) की एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में भारतीय जनसंख्या में 4 करोड़ 80 लाख औरतों की कमी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर केरल प्रदेश जैसा लिंग अनुपात पूरे देश में होता तो भारत में 4 करोड़ 80 लाख औरतें और होतीं।15 अगर 1991 की जनगणना में कम होनेवाली औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, तो आज यह कितनी बढ़ी होगी? इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

शायद हमारे मन में यह ख़याल आता है कि ऐसी घटनाएँ गाँवों में ज़्यादा होती होंगी या ग़रीब और अनपढ़ लोगों में। लेकिन सच्चाई इसके उलट है।

लिंग चुनाव गाँव के बजाय शहरों में ज़्यादा हो रहा हैगाँव के बजाय शहरी इलाक़ों में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, ख़ासकर बड़े शहरों में। आज कुछ गिने-चुने शहरी समाजों में तो 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ़ 300 लड़कियाँ ही हैं। इसका कारण है कि शहरों में लिंग चुनाव की तकनीक का फ़ायदा आसानी से उठाया जाता है।

लिंग चुनाव ग़रीबों से ज़्यादा अमीर कर रहे हैंउम्मीद के उलट अमीर और मध्यम आमदनी के लोग, ग़रीब लोगों के बजाय कई गुणा तेज़ी से अपनी बेटियों को मार रहे हैं। ग़रीब आदमी बेटी को गर्भ में इस डर से मार डालता है कि वह उसके लिये दहेज कैसे जुटाएगा? अमीर परिवारों में दहेज इकट्ठा करना दिक्क़त की बात नहीं होती, लेकिन परिवार का कारोबार या ज़मीन वे बेटे को ही देना चाहते हैं। इसलिये वे बेटे की चाह से मन नहीं हटा पाते।

लिंग चुनाव अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े-लिखे कर रहे हैंशायद हम सोच रहे हैं कि शिक्षा के ज़रिये लिंग चुनाव की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज पढ़े-लिखे परिवार अनपढ़ परिवारों की तुलना में कहीं ज़्यादा लिंग चुनाव करते हैं। पढ़े-लिखे, शहरी और अमीर माँ-बाप छोटा परिवार चाहते हैं। उन्हें नयी-नयी तकनीकों का ज़्यादा पता रहता है। वे अल्ट्रासाउंड और गर्भपात का ख़र्च भी आसानी से उठा सकते हैं। इसका नतीजा यह है कि अब ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग अपने परिवार को ‘संतुलित’ करने के लिये इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं।

पी.सी. & पी.एन.डी.टी. (PC & PNDT) कानून को 1994 में बनाया गया और 2003 में बदला गया था। इस कानून के मुताबिक़ लिंग चुनाव ग़ैरकानूनी और सज़ा के लायक़ है। इस कानून को सख़्ती से लागू न किये जाने की वजह से सरकार इस भयानक जुर्म को रोक नहीं पाई है।

पुस्तक के अंत में ‘आख़िरी संदेश’ में लिंग चुनाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिंग चुनाव अब हमारे देश में कितना बढ़ गया है? सरकार और समाज इसका क्या हल निकाल रहे हैं? जो औरतें रोज़ यह अन्याय सह रही हैं, उनका क्या अनुभव है? इन सब सवालों के जवाब आख़िरी अध्याय में हैं।

एक सोची समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में

बेटियों की सत्ता को मिटाया जा रहा है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ लोग इसे गुप्त रूप से हो रहा

जनसंहार और क़त्ले आम कहने लगे हैं।