स्वास्थ्य की देखभाल

कुछ बुनियादी तथ्य

स्वास्थ्य सुरक्षा

दाँतों की देखभाल

माता और शिशु का स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और सफ़ाई

ऐंटीबायोटिक्स के बिना स्वस्थ होना

कैंसर की जल्द पहचान

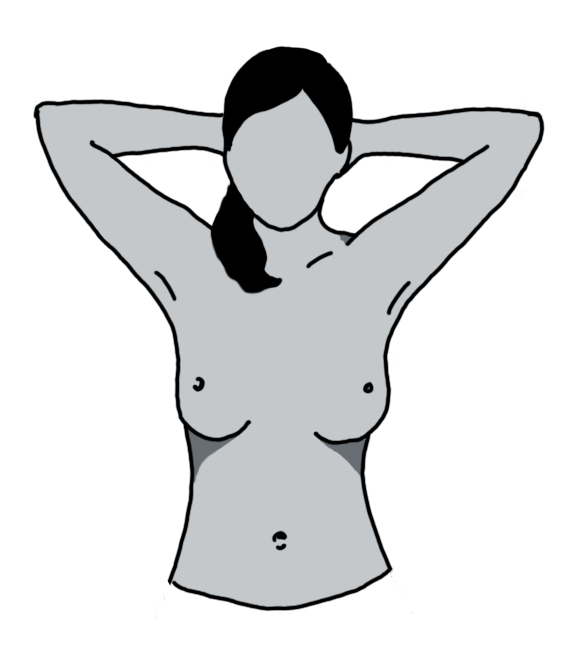

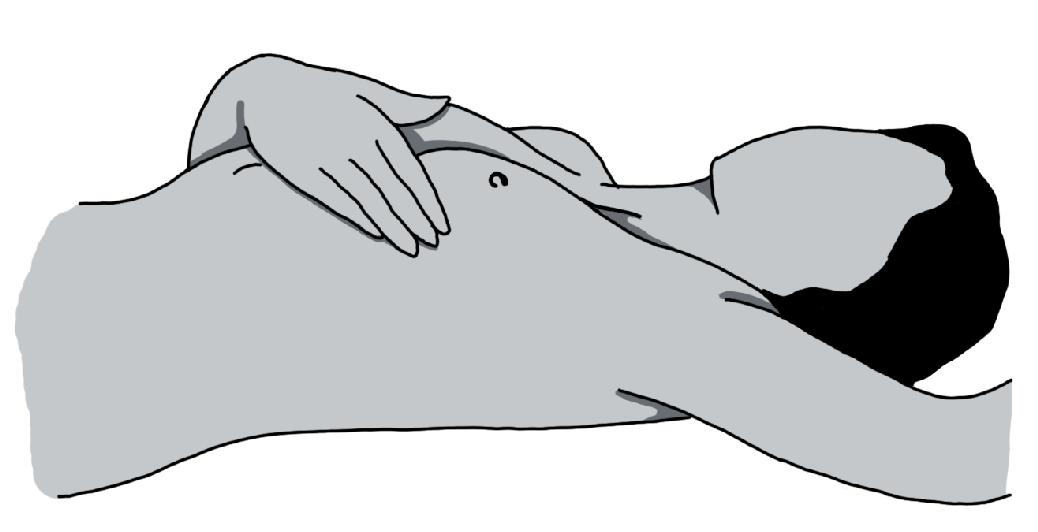

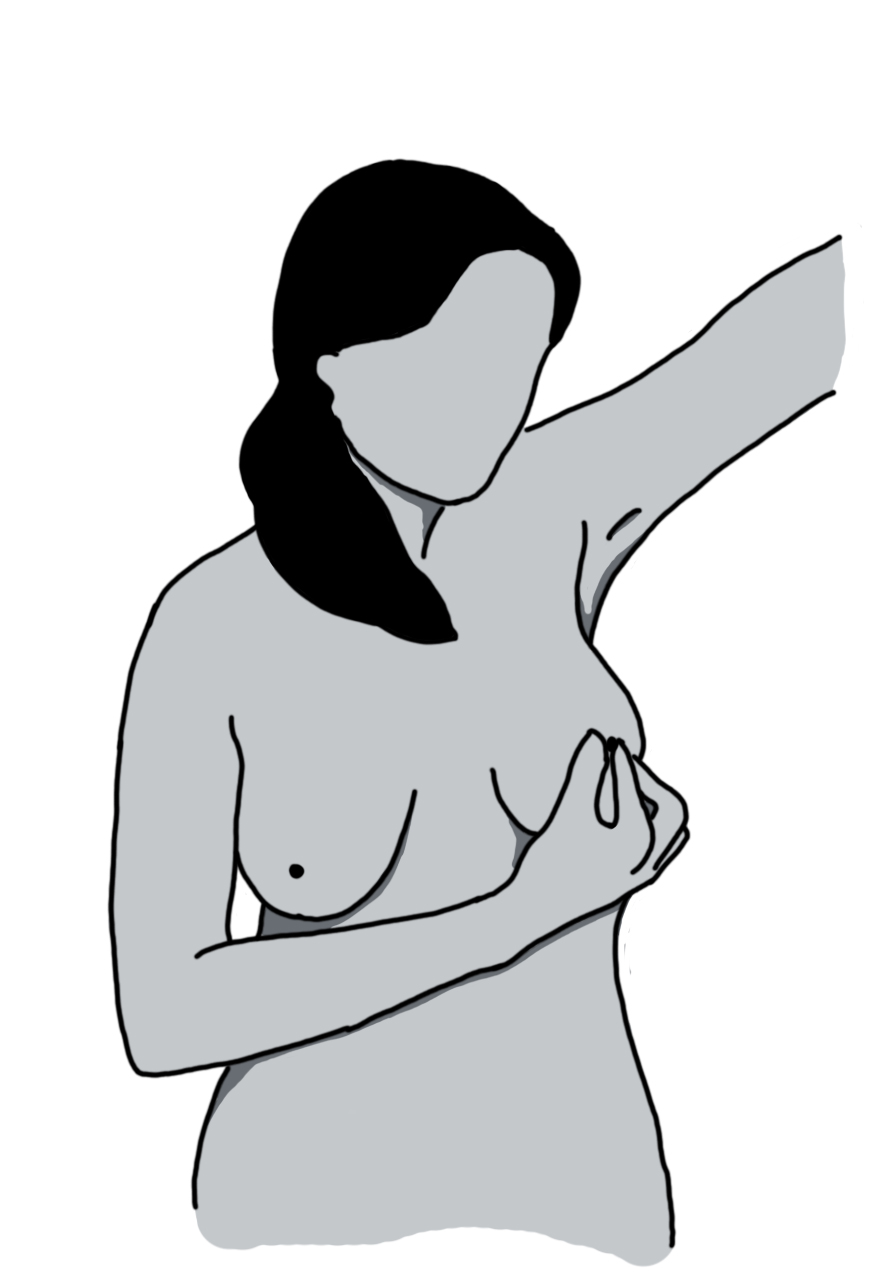

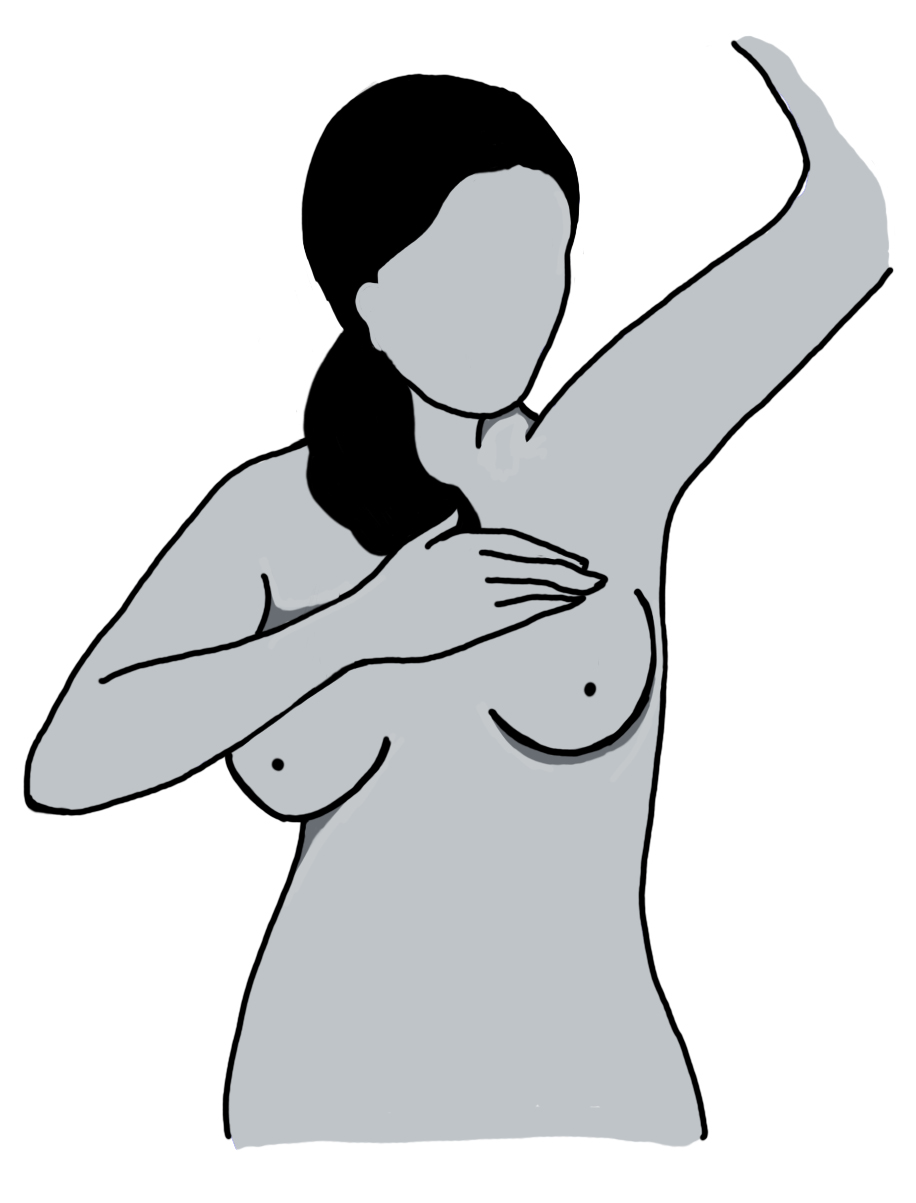

औरतों के स्वास्थ्य की देखभाल

आँतों का कैंसर

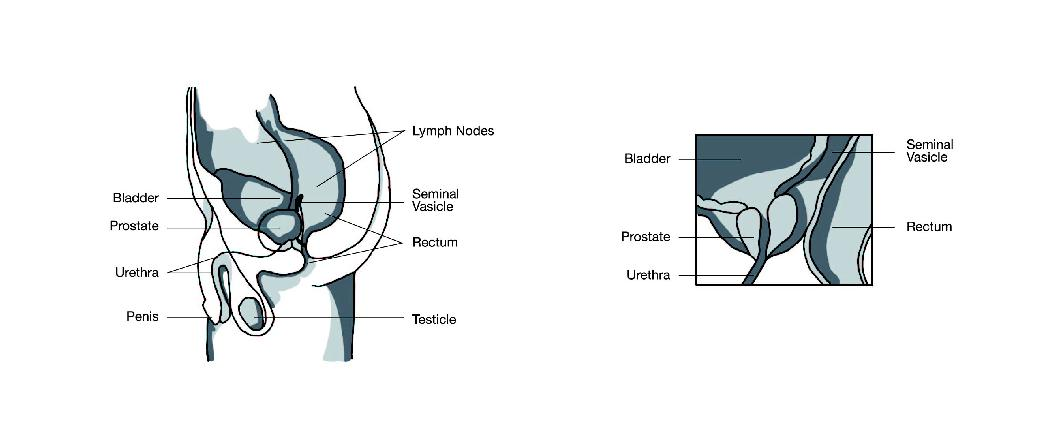

पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल—प्रोस्टेट कैंसर

कुछ आम बीमारियाँ

दान

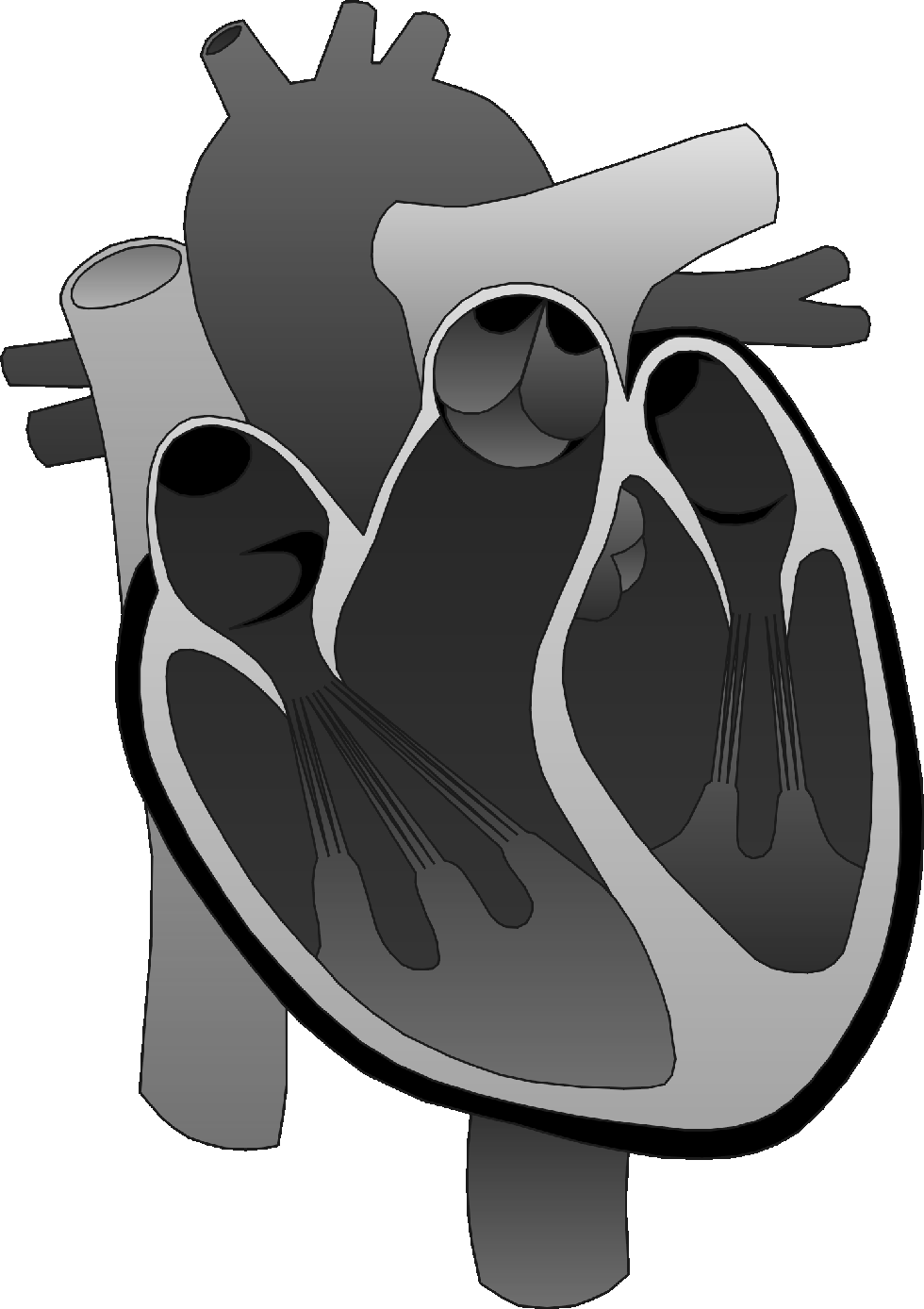

रक्त—जीवन का अमृत

आम पूछे जानेवाले प्रश्न

नेत्रदान

अँधेरे से उजाले की ओर

अंगदान: जीवन का एक अमूल्य तोहफ़ा

संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना

प्रकाशक:

जे. सी. सेठी, सेक्रेटरी

राधास्वामी सत्संग ब्यास

डेरा बाबा जैमल सिंह

पंजाब 143 204

© 2012 राधास्वामी सत्संग ब्यास

सर्वाधिकार सुरक्षित

पहला संस्करण 2012

इस पुस्तक के किसी भी भाग की मूल रूप में या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करके प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रतिलिपि बनाई जा सकती है, बशर्ते कि वह प्रतिलिपि मुफ़्त अथवा बिना आर्थिक लाभ के बाँटी जाए।

व्यापारिक उद्देश्य से प्रतिलिपि बनानी हो तो पहले प्रकाशक से अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी पुस्तक/पुस्तिका/लेख/पेंफ़लेट में अगर इस पुस्तक में से किसी प्रसंग या विषय का प्रयोगकिया जाए , तो उसकी एक प्रति प्रकाशक को भेज दी जाए। हम आपके आभारी होंगे।

यह पुस्तक केवल आपको जानकारी देने के लिए है, डॉक्टर की राय के स्थान पर प्रयोग के लिए नहीं। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य ली जाए।

Published by :

J. C. Sethi, Secretary

Radha Soami Satsang Beas

Dera Baba Jaimal Singh

Punjab 143 204

© 2012 Radha Soami Satsang Beas

All rights reserved First edition 2012

ISBN

पहला संस्करण 2012

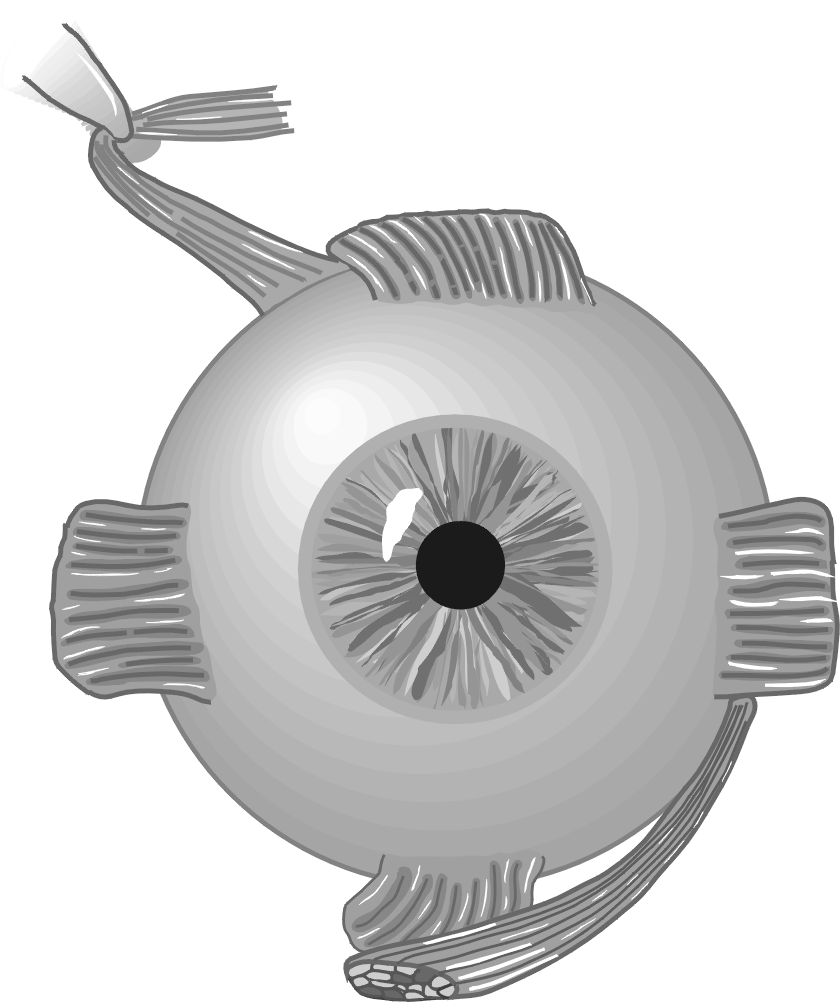

आँखों की देखभाल

आँखें इस दुनिया को देखने का ज़रिया हैं। ये क़ुदरत की अमूल्य देन हैं। हम एक अंधे इनसान की हालत का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब हम आँखें बंद करके कुछ समय बिताएँ।

हम जीवन भर इन आँखों के द्वारा ही देख पाते हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। आँखों की तकलीफ़ जीवन में कभी भी हो सकती है। आँखों की कई बीमारियाँ तो बच्चे को माता के गर्भ में ही हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ जन्म के समय हो जाती हैं, तो कई बचपन में स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाने की उम्र के दौरान होती हैं। जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापे में भी आँखों की कई तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।

सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।

आइए! अब देखें कि आँखों की देखभाल माता के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक और उसके बाद भी (नेत्रदान के लिए) कैसे करनी है।

गर्भावस्था के दौरान बच्चे की आँखों की देखभालगर्भावस्था के दौरान उचित आहार न लेने से, ख़ून की कमी से, स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन करने से, पेट का एक्स‑रे करवाने से या रूबेला (खसरा) का संक्रमण होने से, माता के पेट में पल रहे बच्चे की आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। जन्मजात सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और रेटिनोपैथी के कारण भी अंधापन हो सकता है। ऐसी समस्याओं की रोकथाम के लिए ये उपाय करने चाहिएँ:

- किशोरावस्था से पहले लड़कियों को रूबेला (एम.एम.आर.) का टीका लगवाएँ।

- पेट के अनावश्यक एक्स‑रे न करवाएँ और स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन न करें।

- संतुलित आहार लें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में अनावश्यक दवाइयों का सेवन न करें।

शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:

शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:

- ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम (Ophthalmia neonatorum) (नवजात शिशु की आँखों में संक्रमण होना)।

- जन्मजात काला मोतिया (बच्चे की आँखों में दबाव ज़्यादा होना)।

- नेसोलेक्रिमल नाली (Nasolacrimal-duct) में रुकावट (आँसू निकलनेवाली नाली में रुकावट)।

इन परिस्थितियों में यदि आप डॉक्टर से इलाज करवाएँ तो बच्चे को अंधेपन और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि बच्चे की आँखों की पुतली में कुछ सफ़ेदी नज़र आए तो यह जन्मजात सफ़ेद मोतिया (Cataract) या आँखों के कैंसर (Retinoblastoma) या किसी और गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आँखों के डॉक्टर की सलाह लें।

बढ़ते हुए बच्चों में आँखों की तकलीफ़ेंजैसे‑जैसे बच्चा बड़ा होता है, नीचे दी गई समस्याएँ आ सकती हैं:

पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापनबच्चों में विटामिन‑ए की कमी के कारण रतौंधी (रात का अंधापन) और आँखों में सूखापन हो जाता है। कॉर्निया (जो आँख के सामने की पारदर्शी झिल्ली है) में ज़ख़्म होने पर उसके छिन्न‑भिन्न हो जाने से पूर्ण अंधापन (Keratomalacia) या एक आँख की नज़र ख़त्म हो जाती है। अंधेपन की यह अवस्था पौष्टिक आहार की कमी के कारण होती है। यह ज़्यादातर पाँच साल से कम उम्र वाले बच्चों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर उन बच्चों में जिनके आहार में प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी होती है। साँस लेने की ऊपरी नली में संक्रमण (upper respiratory tract infection), खसरा, दस्त और पेट में कीड़े भी इसका कारण हो सकते हैं।

पौष्टिक आहार की कमी से होनेवाले अंधेपन को रोकने के लिए गाजर, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ (जैसे पालक और बथुआ) और दूध के पदार्थों का सेवन करें। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को माता का दूध दें।

यदि आपको ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध न हों तो बच्चे को हर 6 महीने में (6 महीने से 6 साल की उम्र तक) विटामिन‑ए की दवा दें।

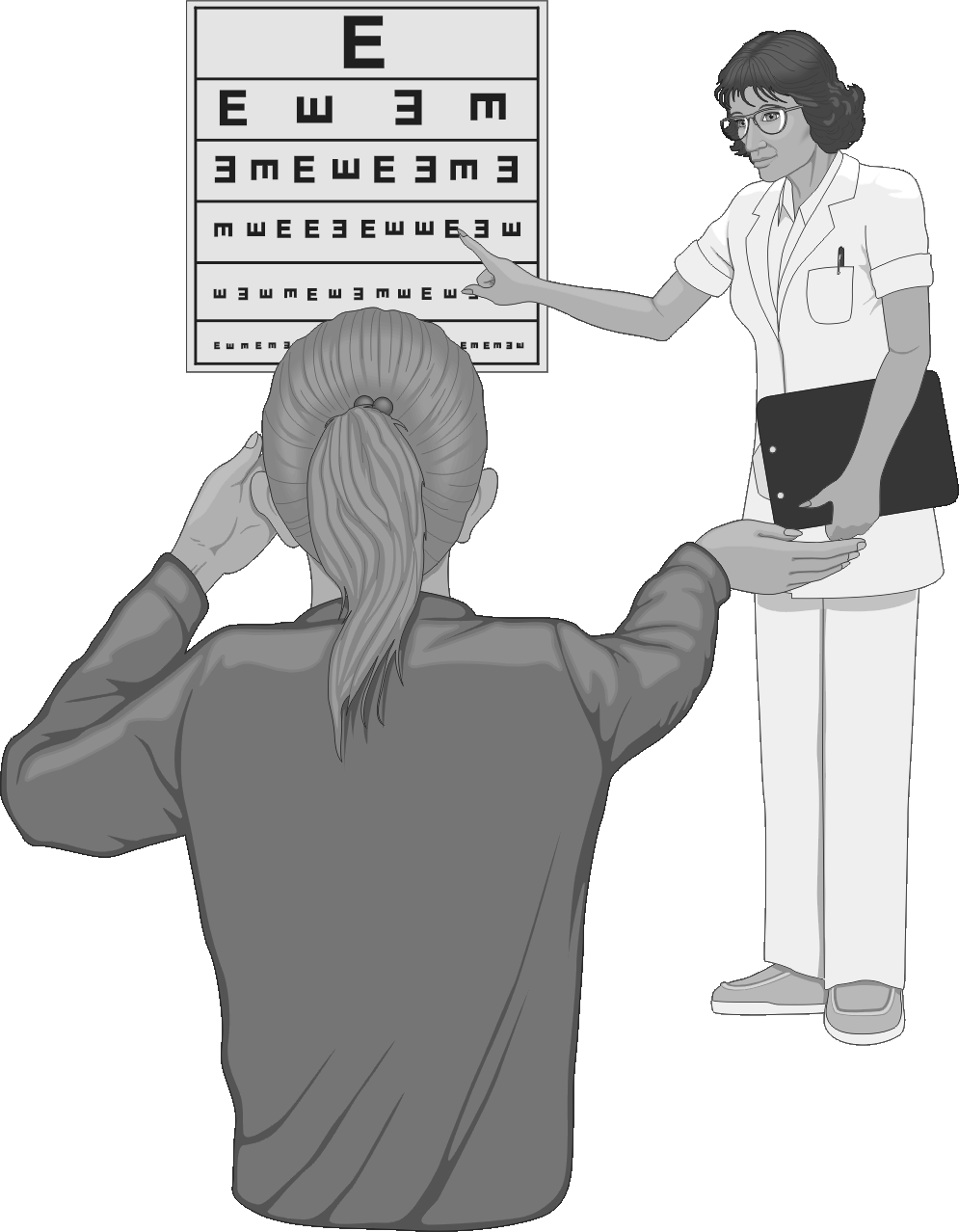

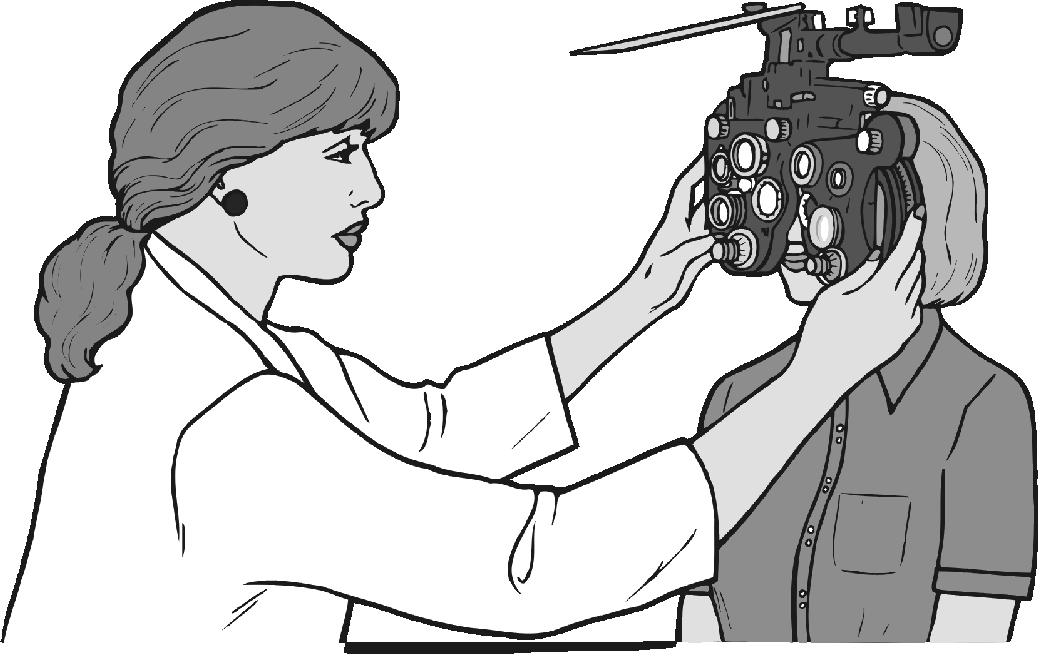

स्कूल जानेवाले 6 से 14 साल के बच्चों में आँखों की समस्याएँनज़र में कमज़ोरी (Refractive errors), कोई स्पष्ट कारण न होने पर भी दृष्टि में कमी (Amblyopia), भेंगापन और रंगों को पहचानने की क्षमता की जाँच करवाएँ।

नज़र की कमज़ोरी (जिसमें चश्मा लगाना ज़रूरी है) इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:

इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:

- केवल पास की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Near-sightedness)।

- केवल दूर की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Far-sightedness)।

- आँख की बाहर की सतह में असमानता (Astigmatism)।

ये तीनों समस्याएँ हर उम्र के लोगों को हो सकती हैं और आम तौर पर चश्मा लगाने से इनका समाधान भी हो जाता है। आँख के गोले (eye ball) के आकार में बदलाव आने के कारण दूर या पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में यह समस्या जन्म से हो सकती है। यदि बच्चों में इनमें से कोई बीमारी हो, तो वे:

- बार‑बार पलकें झपकते हैं और आँखें मलते हैं।

- पास या दूर की किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों को भींचते हैं या उन्हें दबाते हैं।

- किताब को पढ़ते समय उसे आँखों के बहुत पास रखते हैं।

- दूर टँगी हुई घड़ी का समय नहीं देख पाते।

- कम रोशनी में ठीक तरह चल नहीं पाते और लड़खड़ा जाते हैं।

- अपने आसपास हो रहे किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता।

बच्चे आम तौर पर नहीं बताते कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि उन्हें इस समस्या का एहसास ही न हो। वे टेलीविज़न या ब्लैक‑बोर्ड के नज़दीक बैठकर या आँखें भींचकर जैसे‑तैसे काम चला लेते हैं।

बीमारी का पता जल्दी लगाने और उसका इलाज समय से करवाने के लिए स्कूल जाने से पहले बच्चे की आँखों की जाँच करवाएँ। स्कूल जाने वाले बच्चों की (6‑14 साल की उम्र के बीच) साल में कम से कम एक या दो बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

भेंगापन (आँखों का टेढ़ा होना)भेंगापन न केवल देखने में बुरा लगता है बल्कि इससे अंधापन भी हो सकता है। इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए।

रंगों की पहचान में समस्याइस तरह की समस्या का पता तब चलता है जब बच्चा कोई विशेष व्यवसाय अपनाना चाहता है। रंगों की पहचान न कर पाने की समस्या के कारण बच्चे को उस व्यवसाय के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। उस समय बहुत निराशा होती है। यदि इस समस्या का पता जल्दी चल जाए तो माता‑पिता और बच्चा पहले से ही ऐसे पेशे के बारे में निर्णय ले सकते हैं जहाँ इस समस्या से कोई बाधा न पड़े।

आँखों में चोटआँखों में चोट लगने के कारण बहुत‑से लोग आँखों की रोशनी गँवा बैठते हैं। बच्चों को चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आँखों में चोट आम तौर पर निम्न कारणों से लगती है:

- आँख में गेंद या किसी ठोस वस्तु का सीधे टकराना।

- आँख में किसी नुकीली वस्तु का चुभ जाना।

- आँख में किसी रसायन का पड़ जाना।

- आँख में ताप, गरमी या आग के कारण लगी चोट।

- बंदूक़ की गोली या बारूदी सुरंग की चोट।

- सिर पर कोई गंभीर चोट लगना।

- सड़क दुर्घटना।

- जब बच्चे गिल्ली‑डंडा, क्रिकेट या तीर‑कमान से खेलें तो उनका ख़याल रखें।

- बच्चों को तीखी नोकवाले खिलौनों, चाकू, कैंची, सुइओं या किसी और नुकीले पदार्थ से न खेलने दें।

- बच्चों को पटाख़ों से न खेलने दें।

- सूर्य की तरफ़, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के समय, नंगी आँखों से या काला चश्मा लगाकर भी न देखें। ऐसा करने से आँखों का बेहद नाज़ुक अंग रेटिना (Retina) जल जाता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है या अंधापन हो जाता है।

- यदि आप बस, ट्रक या कोई और गाड़ी चलाते हैं तो हर साल अपनी नज़र की जाँच करवाएँ। गाड़ी चलाते समय या उससे पहले शराब का सेवन कभी न करें।

- छेनी चलाने, आरी या किसी और मशीन पर काम करते हुए, ख़ास तौर पर वैल्डिंग करते समय आँखों के बचाववाले चश्मे ज़रूर पहनें।

कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:

कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:

- बहुत‑से लोगों का इकट्ठे रहना।

- साफ़ पानी की कमी।

- आँखों पर मक्खियों का बैठना। (भारत में ऐसा आम तौर पर अप्रैल‑मई और जुलाई से सितंबर के महीनों में होता है जब बारिश और ज़्यादा गरमी के कारण मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है)।

- एक‑दूसरे के तौलिए, रूमाल और तकिए आदि का प्रयोग करना।

- कई लोगों का एक ही सलाई से आँखों में सुरमा या काजल लगाना।

- शुष्क और धूल भरे वातावरण में रहना।

- ग़रीबी और अज्ञानता के कारण लोगों में निजी‑स्वच्छता या बीमारी फैलने की जानकारी की कमी होना। जैसे‑जैसे रहन‑सहन बेहतर होता है, वैसे‑वैसे बीमारी भी कम होती है।

कुकरे का संक्रमण अपने आप में एक साधारण बीमारी है जिसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते। इसलिए इसके इलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी यदि इसका कोई इलाज न किया जाए तो यह बीमारी काफ़ी समय तक बनी रहती है जिसे सबएक्यूट ट्रैकोमा (Subacute trachoma) कहते हैं। आँखों की पारदर्शी झिल्ली यानी कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कॉर्निया निम्नलिखित कारणों से अपारदर्शी हो जाता है:

- आँखों की पलकों के बाल अंदर की तरफ़ मुड़ जाते हैं जिसके कारण अंदर वाले हिस्से में खुरदरापन और घाव हो जाते हैं जिसे ट्राइकिएसिस (Trichiasis) कहते हैं। पलकों की सतह में असमानता और अंदर मुड़े हुए बाल, पलक झपकने के समय बार‑बार कॉर्निया पर रगड़ खाते हैं और इस रगड़ से बने घावों के कारण कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।

- कुकरे के जीवाणु सीधे कॉर्निया पर भी ज़ख़्म कर सकते हैं। जब यह ज़ख़्म भरता है तो कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।

- जिस आँख में कुकरे हों, उसमें दूसरे क़िस्म की बीमारियाँ होने का भी ख़तरा होता है। इसे एक्यूट ट्रैकोमा (Acute trachoma) कहते हैं। इससे कॉर्निया में जल्द ही बहुत गहरे और ख़तरनाक ज़ख़्म हो जाते हैं। ये ज़ख़्म बार‑बार होते रहते हैं जिससे और ज़्यादा अपारदर्शिता हो जाती है और अंधापन हो सकता है।

कुकरे से बचाव के लिए:

आँखों को साफ़ पानी से धोएँ।

अपनी सफ़ाई रखें।

अपने आसपास का वातावरण साफ़ रखें।

यदि आपको आँख का संक्रमण (Infection) हुआ है:

किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ

जल्द ही सही (ऐंटीबायोटिक) दवा का प्रयोग करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा बताए गए सुरक्षा के उपायों पर अमल करें।

- SAFE योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं:

S-Surgery – सर्जरी—अंदर मुड़ी हुई पलकों (Trichiasis) का इलाज करवाने के लिए ऑपरेशन करवाएँ, नहीं तो अंधापन हो सकता है।

A-Antibiotics – ऐंटीबायोटिक दवाएँ—रोग के इलाज के लिए किसी आँखों के डॉक्टर द्वारा बताई गई ऐंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करें।

F-Facial cleanliness – (फ़ेस) चेहरे की सफ़ाई—बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से चेहरे को साफ़ रखें।

E-Environmental – एनवायर्न्मेंट यानी वातावरण को बेहतर बनाएँ—शौचालय साफ़ होना चाहिए, मक्खियों को दूर रखें, पीनेवाला पानी साफ़ रखें और कूड़ा‑करकट फेंकने की उचित व्यवस्था करें।

कॉर्निया आँख की सबसे सामनेवाली झिल्ली है, जिसके ज़रिए आँखों में रोशनी प्रवेश करती है। इसकी सतही कोशिकाओं (cells) में कोई ख़ाली स्थान (घाव या खरोंच के कारण) आ जाना कॉर्नियल अल्सर कहलाता है। कॉर्नियल अल्सर से आँख की रोशनी जाने का ख़तरा रहता है।  आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।

आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।

नीचे दिए गए कारणों से कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है:

- आँखों का सूखापन (Xerosis or Xerophthalmia)—यह विटामिन‑ए की कमी से होता है।

- चेहरे का लकवा होने से आँखें बंद न कर पाना।

- कॉर्निया की संवेदनशीलता कम हो जाना या पूरी तरह ख़त्म हो जाना। ऐसा हरपीज़ (Herpes) या न्यूरोपैरोलिटिक केरेटाइटिस ( Neuroparalytic Keratitis) के कारण होता है।

- कॉर्निया में पानी भर जाना (Corneal Oedema)।

- गोनोकोकस या डिप्थीरिया बेसीलाई (Gonococcus or Diptheria Bacilli), जैसे बैक्टीरिया का कॉर्निया की सतह पर आक्रमण।

- आँखों में स्टीरॉयड‑युक्त दवा डालना।

- शरीर की प्रतिरोधी क्षमता (Immunosuppressant) को कम करनेवाली दवाइयों या स्टीरॉयड का सेवन करना।

- आँसू निकलनेवाली नलिका में कोई रुकावट।

कॉर्नियल अल्सर आपातकालीन स्थिति है। यदि आपकी आँख में तेज़ दर्द या लाली हो, आँखें रोशनी को बर्दाश्त न कर पाएँ, उनसे पानी या कोई और स्राव निकले, तो तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ ताकि किसी भी गंभीर समस्या का इलाज जल्दी हो सके। कॉर्निया में खरोंच आने से यह झिल्ली अपारदर्शी हो सकती है जिससे आंशिक या पूरी तरह से अंधापन हो सकता है।

कॉर्निया के अल्सर से कैसे बचाव करें?

- आँखों को खरोंच या ज़ख़्म से बचाएँ। आँख में कचरा या धूल न जाने दें और यदि चला जाए तो इन्हें मलें नहीं। आँखों को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोएँ। यदि फिर भी आँख में चुभन रहती है, तो शीघ्र ही अपने डॉक्टर से मिलें।

- यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो अपने डॉक्टर द्वारा दी गई हिदायतों पर अमल करें। यदि लेंस पहनने से आँखों में दर्द या लाली होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि कॉर्नियल अल्सर न होने पाए।

- यदि आप खेती का काम करते हैं तो आँखों में पेड़‑पौधों के कण (जैसे कि गन्ने या मक्की के पत्ते) जाने से बचाएँ। इनमें फफूँद (Fungus) हो सकती है। फफूँद से हुए ज़ख़्म बहुत मुश्किल से भरते हैं।

- यदि आपकी आँखें सूखी रहती हैं, तो आँखों को नमी देनेवाली दवाइयों का इस्तेमाल करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई विटामिन‑ए की दवा का सेवन करें।

- यदि आपको चेहरे का लक़वा है, तो डॉक्टर की हिदायत के अनुसार इससे प्रभावित आँख पर रात को टेप लगा दें, क्योंकि इस बीमारी में आँख बंद नहीं हो पाती जिसके कारण आँख ख़ुश्क हो जाती है और कॉर्नियल अल्सर बन जाता है।

- पलकों के बाल जो अंदर की तरफ़ मुड़े हों, उन्हें ऑपरेशन द्वारा ठीक करवाएँ या डॉक्टर से बाहर खिंचवा दें ताकि कॉर्निया में ज़ख़्म न होने पाए।

- यदि आँख की कोई और तकलीफ़ हो तो उसका इलाज करवाएँ।

- यदि आँख में अल्सर है, तो उसमें स्टीरॉयड‑युक्त दवा न डालें। साथ ही स्टीरॉयड या शरीर की प्रतिरोधी ताक़त को घटानेवाली (Immununosuppressant) किसी भी दवा का सेवन न करें।

टेलीविज़न देखने से हमारी आँखों पर तनाव बढ़ता है। यदि आपको टेलीविज़न देखना पसंद हो तो इन बातों का ख़याल रखें:

- टेलीविज़न से कम से कम तीन मीटर (आठ से दस फ़ुट) की दूरी पर बैठें।

- टेलीविज़न देखनेवाले कमरे में पर्याप्त रोशनी हो, ताकि कमरे में घना अँधेरा न हो।

- इस बात का ख़याल रखें कि उस रोशनी की चौंध टेलीविज़न से टकराकर आपकी आँखों में न पड़े।

- जब स्क्रीन पर तस्वीरें धुँधली, काँपती हुईं या दानेदार नज़र आएँ तो टेलीविज़न न देखें।

- टेलीविज़न देखते समय थोड़ी‑थोड़ी देर बाद अपनी आँखों को आराम दें। उदाहरण के लिए कमरा छोड़कर बाहर चले जाएँ या कुछ अन्य काम कर लें जैसे चाय आदि बना लें।

मनुष्य की आँखें लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कंप्यूटर का प्रयोग दिन‑प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम कंप्यूटर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। भले ही कंप्यूटर से काम बेहतर और जल्दी होता है लेकिन इसके लिए क़ीमत भी चुकानी पड़ती है यानी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम का ख़तरा। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम आँखों और उनके देखने की शक्ति से जुड़ी हुई वे तकलीफ़ें हैं जो कंप्यूटर के प्रयोग से जुड़ी हैं और बार‑बार हो जाती हैं।

कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के लक्षण

- आँखों का तनाव।

- धुँधला नज़र आना।

- चक्कर आना या जी मतलाना।

- सिर दर्द।

- आँखों में लाली, ख़ुश्की या जलन।

- दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई।

- रंगों की पहचान में मुश्किल।

- किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई।

- Eअधिक थकान।

- गरदन, कंधों और पीठ में दर्द होना।

- कभी‑कभी एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देना।

कंप्यूटर से होनेवाली इन सभी समस्याओं की रोकथाम और इलाज हो सकता है।

कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से बचने के लिए 10 उपाय

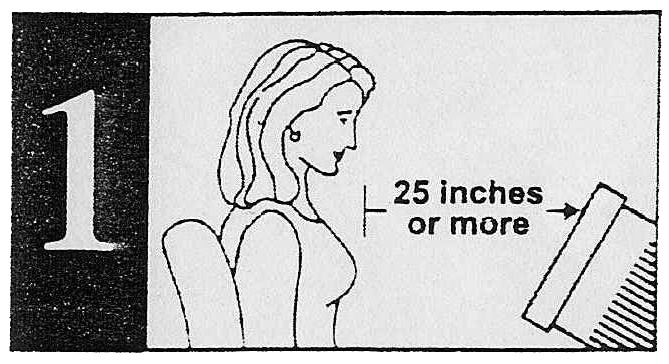

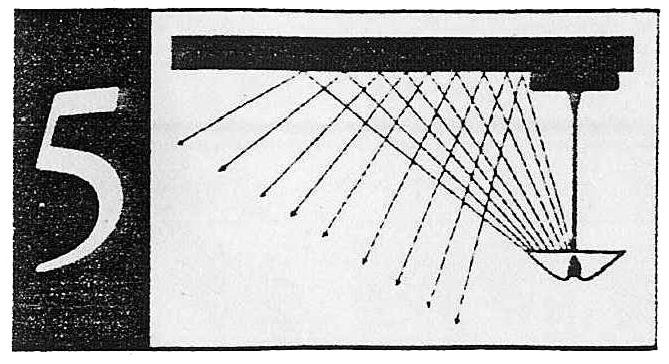

स्क्रीन से दूरी: कम से कम 25 इंच।

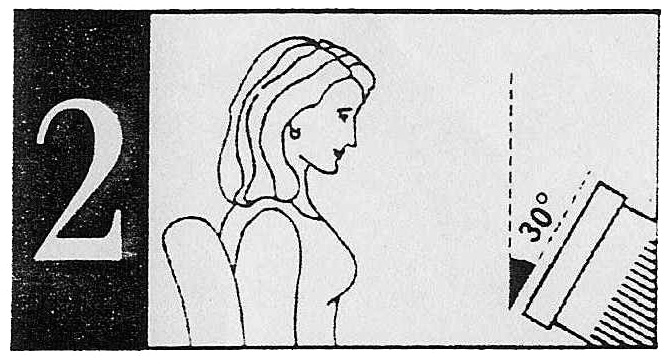

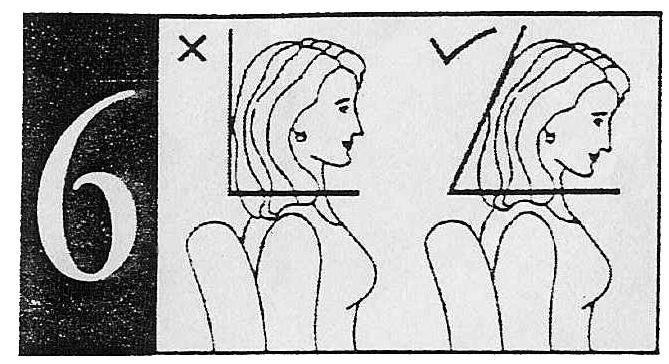

स्क्रीन का झुकाव: मॉनिटर का ऊपरी हिस्सा नीचे वाले हिस्से से अधिक दूर रखें।

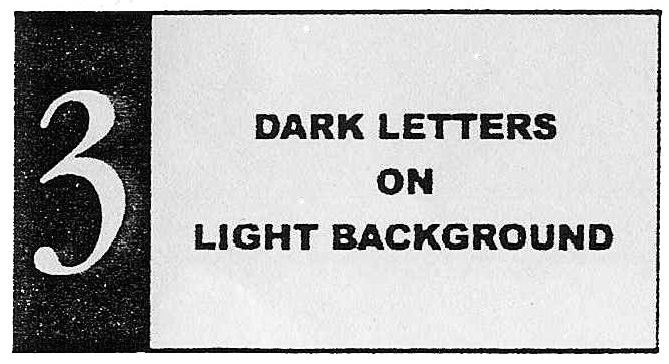

स्क्रीन: हलकी पृष्ठभूमि पर गहरे अक्षर।

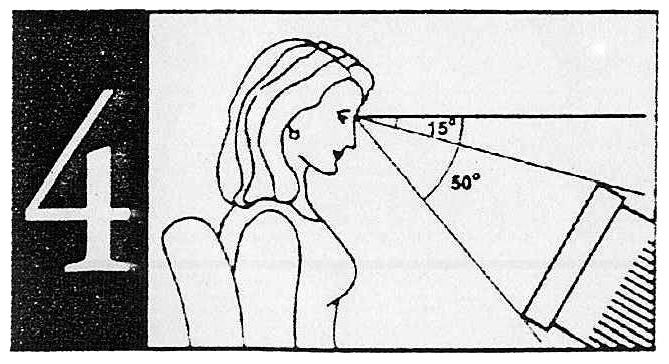

मॉनिटर का देखने का हिस्सा: Vआँखों के स्तर से 15‑50 डिग्री नीचे होना चाहिए।

रोशनी: छत पर लगे बल्ब की रोशनी सीधी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। बाहर से आ रही सीधी रोशनी या परछाईं से बचने के लिए परदे का प्रयोग करें।

गरदन की स्थिति: बाँहों वाली कुर्सी का प्रयोग करें। थोड़ा सिर झुकाकर काम करने से कम थकान होती है।

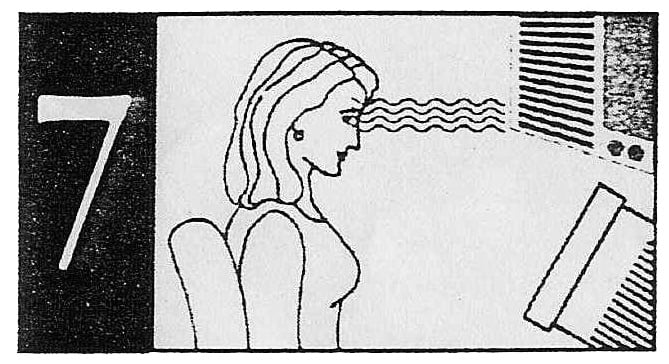

ए.सी. (Air conditioner) की हवा का रुख़: आपकी आँखों में सीधी हवा नहीं आनी चाहिए।

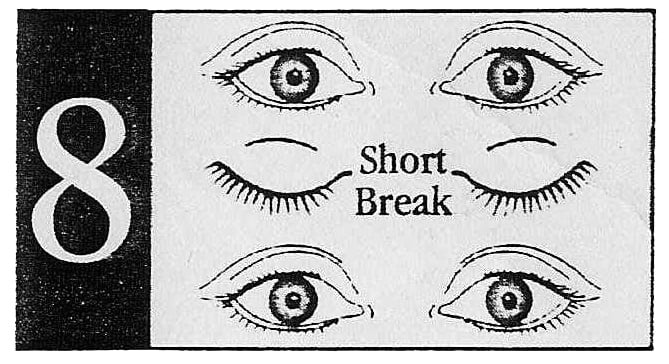

विश्राम: हर बीस मिनट बाद थोड़ा विश्राम करें।

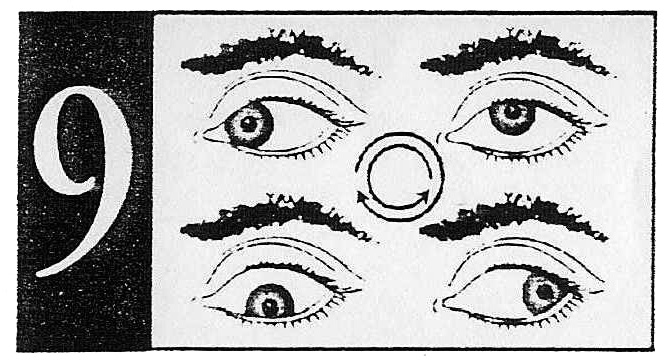

व्यायाम: कुछ समय के लिए पलकें झपकाएँ। आँखें बंद करें और इन्हें बंद रखते हुए पहले दायें से बायें और फिर बायें से दायें घुमाएँ। लंबी साँस लें और साँस बाहर छोड़ते समय आँखें खोलें।

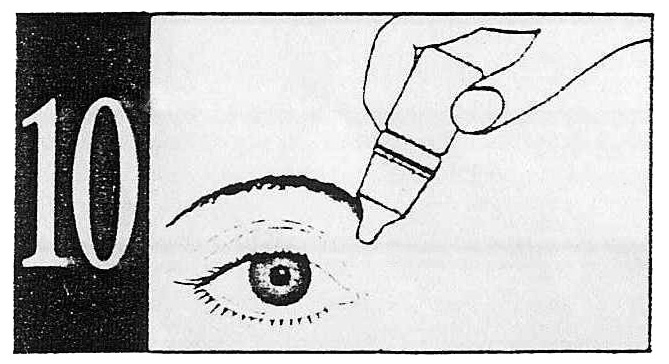

आँखों की नमी: डॉक्टर की हिदायत के अनुसार आँखों को नमी देनेवाली दवा का प्रयोग करें।

अधेड़ उम्र में आँखों की समस्याएँ

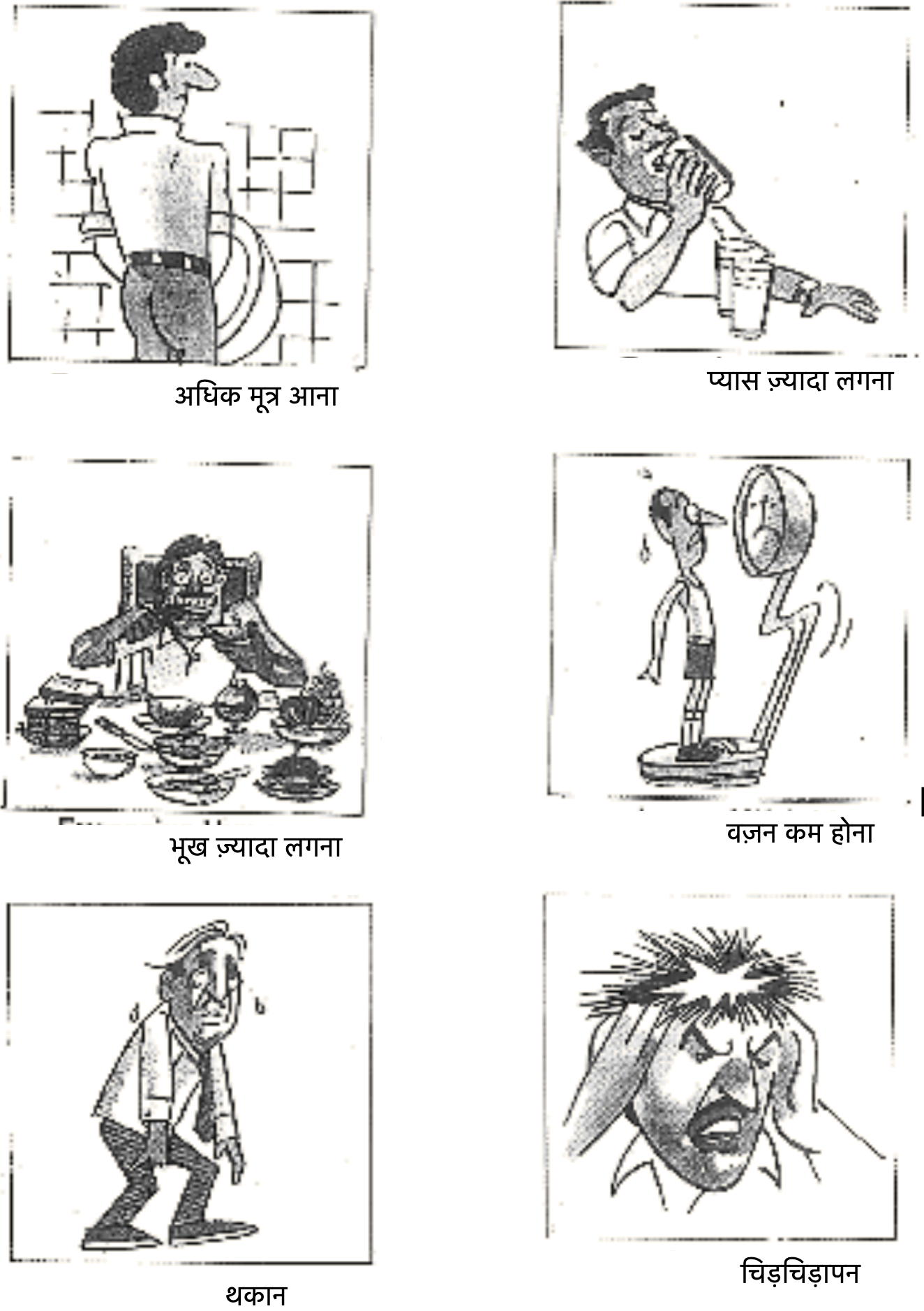

मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशरमधुमेह के रोग के कारण हमारे ख़ून में शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती। ख़ून में शुगर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन नामक एक हॉर्मोन करता है जो पैन्क्रियाज़ से उत्पन्न होता है। जब इंसुलिन बहुत कम हो तो मधुमेह हो जाता है। इस रोग से आँखों समेत शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं।

चेतावनी! मधुमेह के कारण रेटिना की नाड़ियों को नुकसान होने से अंधापन हो सकता है। मधुमेह के रोगी को गर्भावस्था में, धूम्रपान करने से, मोटापा आने से या ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से आँखों का ख़तरा और भी बढ़ जाता है।

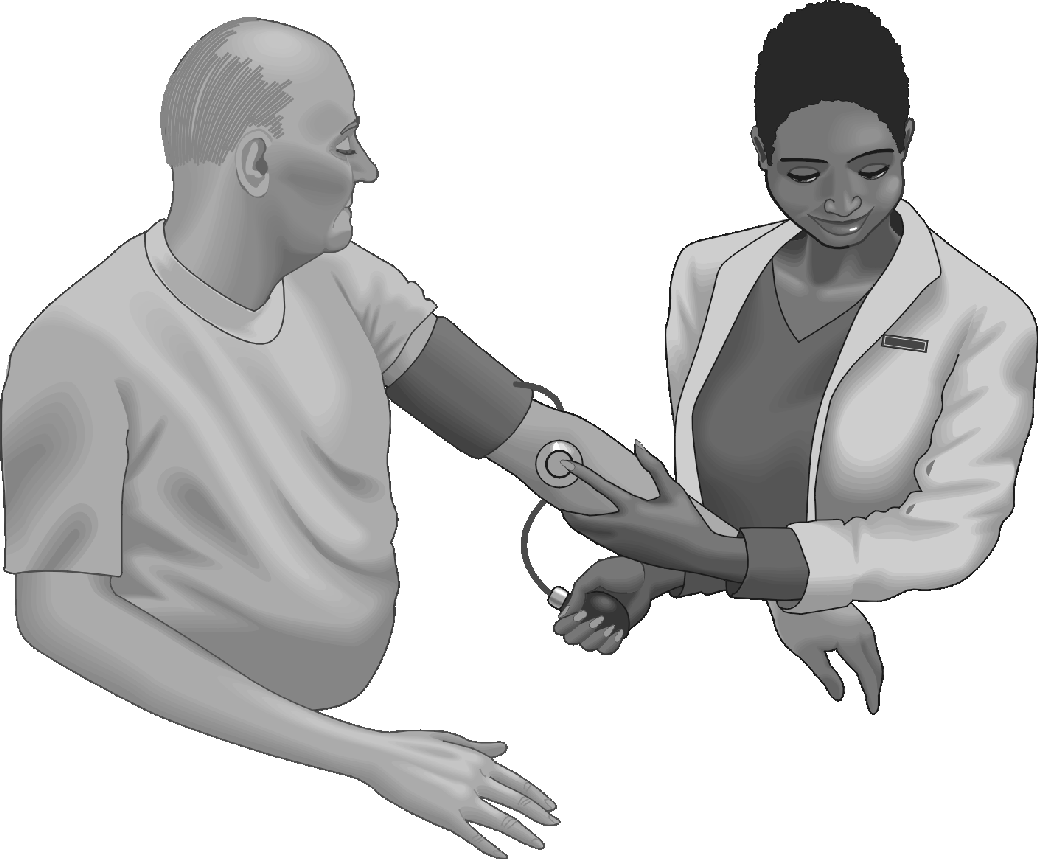

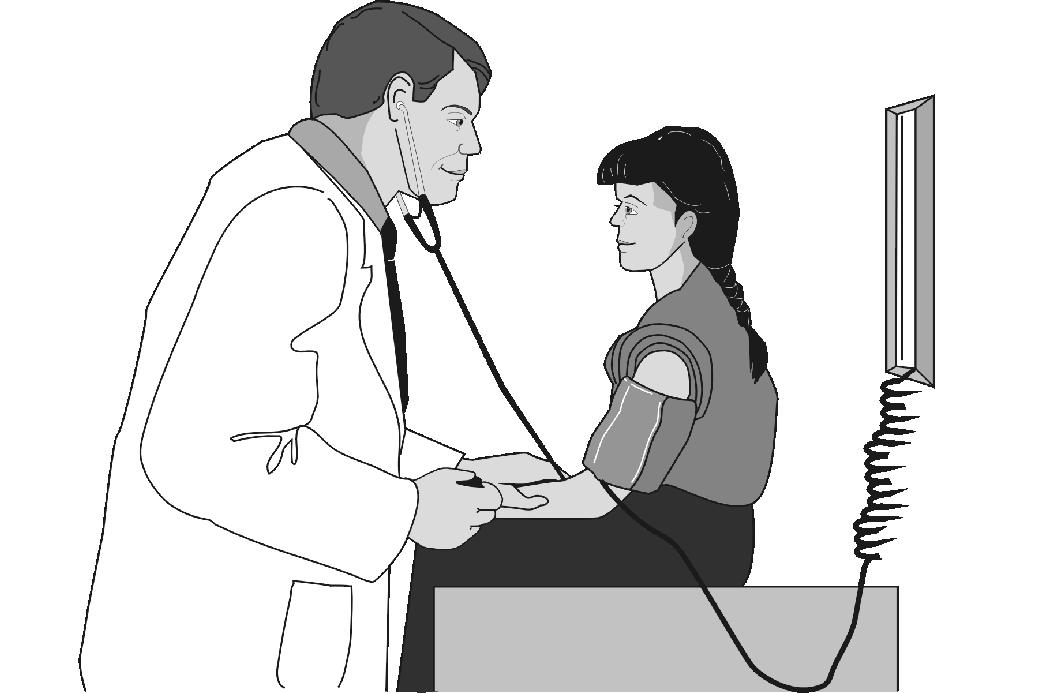

हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।

हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।

चेतावनी! यदि आपको मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर दोनों हैं तो आपको आँखों की बीमारी होने की संभावना उन लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, जिन्हें केवल इनमें से एक ही रोग है। अपने डॉक्टर की सलाह से इन रोगों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आपकी नज़र ठीक रहेगी।

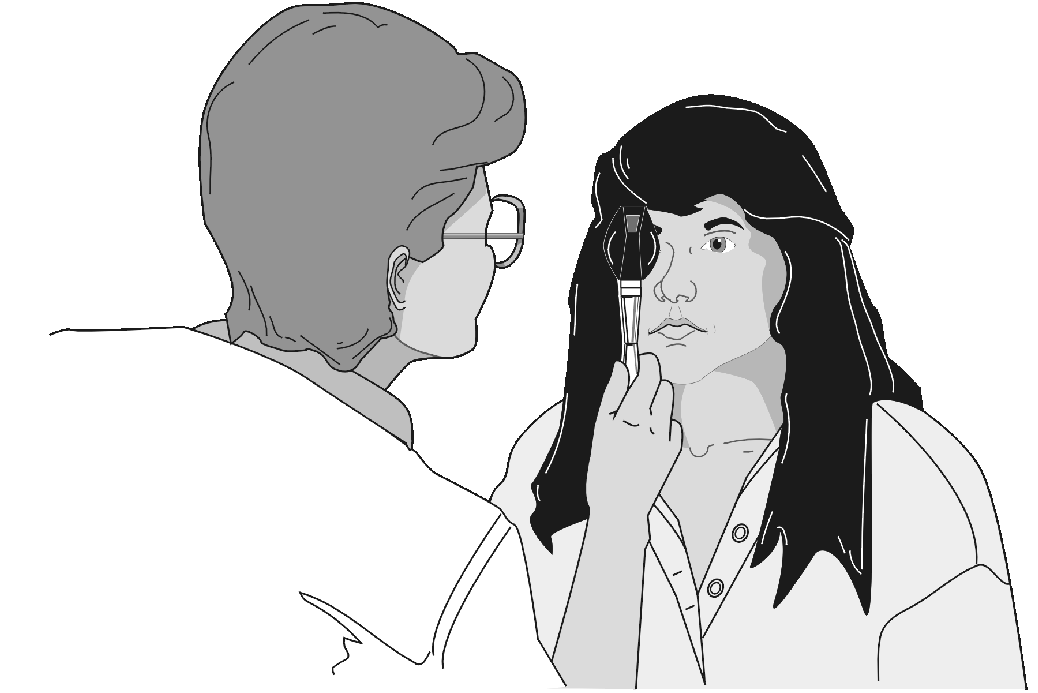

ब्लड प्रेशर और मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ‑साथ फ़ंडस (Fundus) की जाँच करवाना भी ज़रूरी है, जिसमें आँखों की पुतली में दवा डालकर उसे फैलाया (dilate) जाता है और अंदर से जाँच की जाती है। मधुमेह के बारे में और जानकारी पृष्ठ 117 पर पढ़ें।

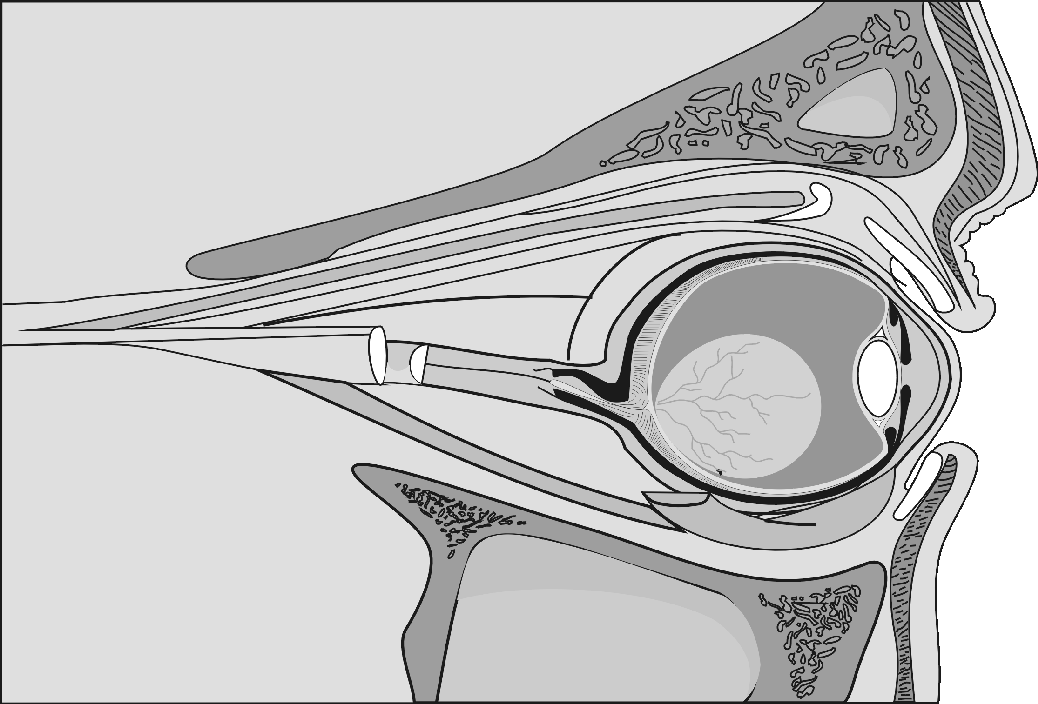

काला मोतिया (Glaucoma)काला मोतिया इनसान को अंधा कर देता है। इस रोग के कारण आँखों की जो रोशनी चली जाती है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस रोग में आँख की कई तकलीफ़ों के कारण हमारी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को धीरे‑धीरे नुकसान होता जाता है। हमारी आँखें जो कुछ भी देखती हैं, ऑप्टिक नर्व उसका संदेश लेकर मस्तिष्क तक जाती है। यह रोग आम तौर पर दोनों आँखों को प्रभावित करता है।

ऑप्टिक नर्व की क्षति होने से अंधापन हो जाता है। इस क्षति का कारण है, आँख में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होना या नर्व में ख़ून की कमी। यहाँ तक कि जिस आँख के अंदर दबाव ठीक भी हो, यह रोग वहाँ भी हो सकता है। नर्व की क्षति से देखने का दायरा कम होता जाता है और धीरे‑धीरे इनसान पूरी तरह अंधा हो सकता है।

काला मोतिया ऐसा ख़तरनाक रोग है, जिसमें रोगी को पता भी नहीं चलता कि उसकी नज़र ख़त्म हो रही है। आम तौर पर इसमें दर्द नहीं होता और जब तक रोगी को इसके बारे में पता चलता है, नज़र को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। यह नुकसान किसी भी दवा या ऑपरेशन या लेज़र से ठीक नहीं हो सकता। हालाँकि जब इस रोग का पता चल जाए तो आगे बताए गए उपचारों से रोग को वहीं रोका जा सकता है ताकि आँखों को और ज़्यादा नुकसान न हो।

आँखों की रोशनी को क़ायम रखने के लिए आँखों के डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज पर पूरी तरह अमल करना चाहिए। हो सकता है कि यह इलाज सारी उम्र चले क्योंकि काला मोतिया ठीक नहीं किया जा सकता। इस पर सिर्फ़ नियंत्रण रखा जा सकता है।

जिन कारणों से काला मोतिया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वे हैं:

- परिवार में काले मोतिये की बीमारी।

- दूर के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होना।

- मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या थायरॉयड की बीमारी।

- स्टीरॉयड‑युक्त दवा (खानेवाली दवा, आँखों के ड्रॉप्स या मरहम) का प्रयोग करना।

- चश्मे के नंबर का बार‑बार बदलना।

- रात में कम दिखाई देना।

- आँखों में दबाव की समस्या।

यह ख़तरा उम्र के साथ‑साथ बढ़ता जाता है। सब बालिग़ों को समय‑समय पर आँखों की जाँच करवाते रहना चाहिए ताकि काला मोतिया होने पर उसका जल्द पता लग सके। यदि इसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो इससे आँखों के अंधेपन को रोकने में सहायता मिल सकती है।

एक ऐसा काला मोतिया भी है जो बहुत जल्द बढ़ जाता है, इसे एक्यूट ऐंगल क्लोज़र ग्लोकोमा (Acute Angle Closure Glaucoma) कहते हैं। यह आपातस्थिति है क्योंकि इससे दृष्टि ख़त्म हो सकती है। इसलिए यदि आपको निम्नलिखित लक्षणों में से कोई हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। याद रखें कि दोनों आँखों का इलाज होगा:

- एक आँख में बहुत तेज़ दर्द।

- आँख में बहुत ज़्यादा लाली।

- बल्ब, मोमबत्ती या और किसी भी रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखना।

- अचानक ही नज़र कमज़ोर हो जाना।

- जी मतलाना या उलटी होना।

- नज़दीक की नज़र का बहुत कमज़ोर होना।

काला मोतिया आम तौर पर बुज़ुर्गों को होता है, लेकिन यह नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को भी हो सकता है। इसे ‘जन्मजात काला मोतिया’ कहते हैं और नज़र को बचाने के लिए इसका जल्द ही इलाज करवाना चाहिए। यदि आपके बच्चे की आँखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, तो सावधान! यह ‘जन्मजात काला मोतिया’ हो सकता है। बच्चे को जल्द ही किसी आँखों के डॉक्टर के पास ले जाएँ।

याद रखें कि अपनी नज़र को सही रखने के लिए आपको ख़ुद प्रयास करना है।

काले मोतिये के इलाज का मूलमंत्र:

इस रोग की पहचान जल्दी करें!

आँखों की जाँच समय‑समय पर करवाते रहें।

बुढ़ापे में होनेवाली आँखों की समस्याएँ

सफ़ेद मोतिये का अर्थ है आँख के लेंस में धुँधलापन। इस धुँधलेपन की वजह से आँख में रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती जिससे देखने में तकलीफ़ होती है। यह रोग आम तौर पर पचास साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है और चूँकि यह अधिकतर बुज़ुर्गों में होता है, इसलिए इसे ‘बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया’ भी कहते हैं। बुढ़ापे के सफ़ेद मोतिये के कारण अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। यह जन्म से भी हो सकता है और बहुत कम आयु में भी हो सकता है।

सफ़ेद मोतिये के सामान्य कारण:

- आयु (बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया)।

- आँख में चोट लगना।

- हरी सब्ज़ियाँ कम खाना।

- सूर्य की तेज़ रोशनी (अल्ट्रावॉयलेट किरणें)।

- आँखों की कुछ ख़ास बीमारियाँ।

- मधुमेह, थायरॉयड या पैराथायरॉयड की बीमारी।

- कुछ दवाइयों, जैसे कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल।

- बिना दर्द के लगातार नज़र कमज़ोर होना।

- साफ़ देखने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होना।

- बार‑बार चश्मे का नंबर बदलना।

- रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखाई देना।

- पास की वस्तुओं का चश्मे के बिना पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देना।

- एक की जगह दो या उससे ज़्यादा वस्तुएँ दिखाई देना: जैसे कि एक चाँद की जगह कई चाँद दिखाई देना।

- रात को गाड़ी चलाने में दिक़्क़त होना।

- आँखों की पुतली का रंग सलेटी या सफ़ेद होना।

सफ़ेद मोतिये का इलाज दवा से नहीं हो सकता। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन करवाकर धुँधले हो चुके लैंस को निकलवाना। उसकी जगह एक छोटा कृत्रिम लैंस लगा दिया जाता है ताकि व्यक्ति सामान्य रूप से देख सके।

- ऑपरेशन के लिए सफ़ेद मोतिये के पकने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़े‑से धुँधलेपन में ही आपको दिक़्क़त महसूस होती है तो यह ऑपरेशन जल्दी भी करवाया जा सकता है।

- यदि सफ़ेद मोतिये के बढ़ने का इंतज़ार किया जाए तो फिर बाद में काला मोतिया होने के आसार भी बढ़ जाते हैं।

- ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा समय के लिए अस्पताल में नहीं रहना पड़ता; हो सकता है कि आपको उसी दिन छुट्टी मिल जाए।

- ऑपरेशन किसी भी मौसम में करवाया जा सकता है।

- सफ़ेद मोतिये का इलाज लेज़र के ज़रिए नहीं होता। इसकी जगह एक नई तकनीक फ़ैकोएमल्सिफ़िकेशन (phacoemulsification) के ज़रिए आँख में एक छोटा सा चीरा लगाकर, लैंस को पिघलाकर निकाला जाता है। इसमें टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि यह इलाज कुछ महँगा है लेकिन इससे रोगी जल्दी ठीक हो जाता है।

- इलाज की कम ख़र्चीली तकनीकें भी उपलब्ध हैं। इनमें आई.ओ.एल. की सहायता से किया गया सफ़ेद मोतिये का छोटा‑सा ऑपरेशन सम्मिलित है। इससे भी आँख की नज़र ठीक हो जाती है।

Aरेटिना के मध्य में गोलाकार हिस्सा मैक्युला होता है। यह सबसे भीतरी सतह रोशनी के प्रति संवेदनशील है। यह हमें किसी वस्तु को बेहद बारीक़ी से देखने में और अलग‑अलग रंगों की पहचान करने में सहायता करता है। मैक्युला को उम्र के साथ धीरे‑धीरे क्षति पहुँचती है जिससे अंधापन हो सकता है। यह दोनों आँखों को प्रभावित करता है। विकसित देशों में 65 साल से अधिक आयु के लोगों में अंधेपन का यही मुख्य कारण है। भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जीवन पहले से लंबा होता जा रहा है, जिस कारण बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है।

मैक्युला की क्षति दो प्रकार की है:- ख़ुश्क मैक्युला की क्षति: मैक्युला के कुल रोगियों में 90% से ज़्यादा इसी प्रकार की क्षति देखने में आती है। ऐसा मैक्युला ऊतकों (Macula tissues) का उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। इससे आँखों की रोशनी धीरे‑धीरे कम होती जाती है जिसमें कई साल लग सकते हैं। इसका अचूक इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। लो विज़िन ऐड (Low Vision Aids—magnifying glass, telescope bioptic eyewear etc.) की सहायता से रोगी पढ़ाई‑लिखाई या अन्य कार्य कर सकता है।

- नमी वाले मैक्युला की क्षति: यह रोग काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन पहले वाले से कहीं अधिक ख़तरनाक होता है। यह सिर्फ़ 10% रोगियों में ही पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैक्युला की क्षति के कारण जितने लोगों में अंधापन होता है, उसमें 90% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। रेटिना की पिगमेंट वाली तह के नीचे कुछ ख़ून की नई नाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। इन नाड़ियों से ख़ून का रिसाव हो सकता है जिससे मैक्युला पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसा होने से नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण है—बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी। फ़ंडस फ़्लोरोसीन एनजियोग्राफ़ी (Fundus Flourescein Angiography) से ख़ून की नई नाड़ियों के बनने का पता लग सकता है।

- आयु: यदि किसी की आयु 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उसमें मैक्युला की क्षति के आसार बढ़ जाते हैं।

- पारिवारिक इतिहास: यह रोग एक से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है।

- लिंग: यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा होता है।

- भौगोलिक स्थिति: यह रोग उत्तरी यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है।

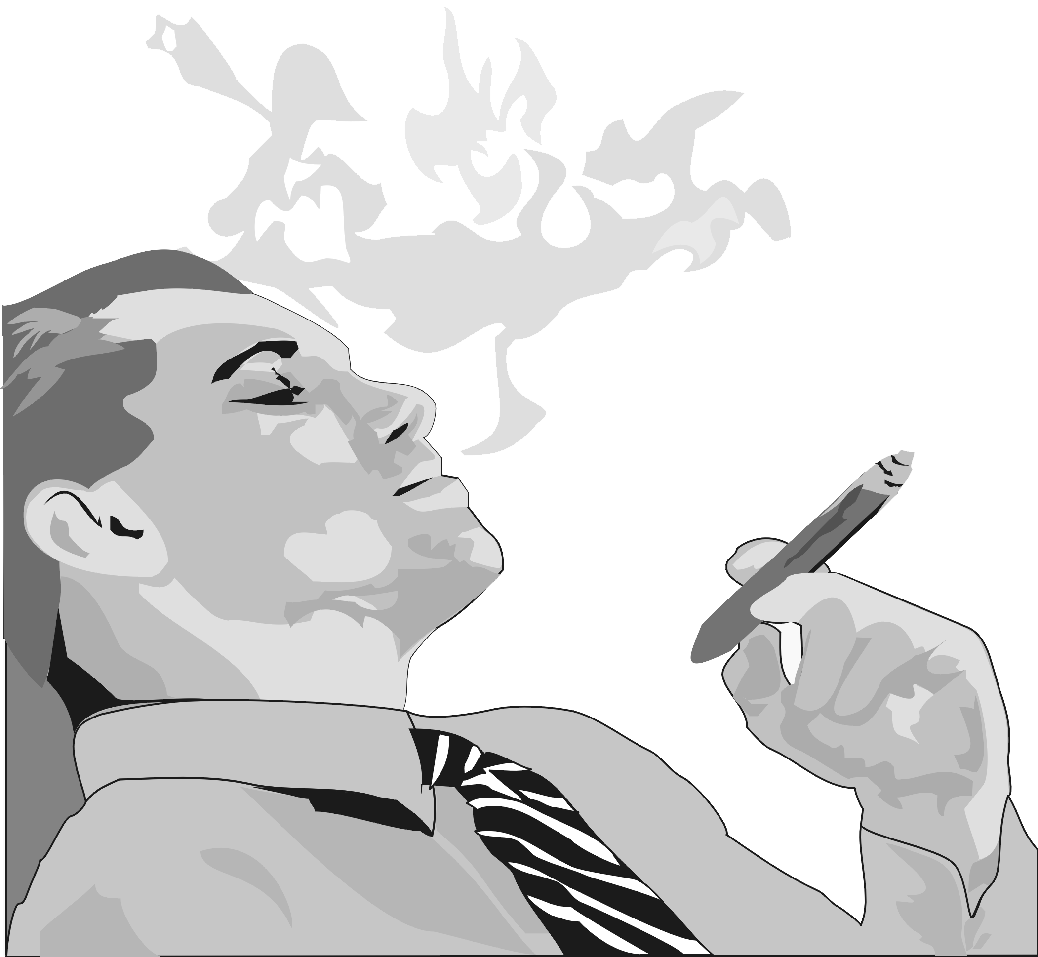

- धूम्रपान: धूम्रपान वातावरण से जुड़ा एकमात्र कारण है जो निश्चित रूप से मैक्युला को हानि पहुँचाता है। यह रोग धूम्रपान करनेवालों को ज़्यादा होता है

- हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ख़ून में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, मोटापा और अधिक चिकनाई वाला भोजन करने से इस रोग के होने का ख़तरा बढ़ जाता है।

- यदि आपको पढ़ने या नज़दीक का काम करने में दिक़्क़त महसूस हो, किताब में लिखे शब्द अस्पष्ट या धुँधले दिखाई दें।

- रंग फीके नज़र आएँ।

- सीधी पंक्तियाँ टेढ़ी‑मेढ़ी नज़र आएँ।

- वस्तु का आकार छोटा‑बड़ा लगे।

- देखते समय बीच का स्थान ख़ाली या काला नज़र आए।/li>

ऐंटीऑक्सीडैंट: ARMD के शुरुआत में कुछ ऐंटीऑक्सीडैंट के प्रयोग से मैक्युला की क्षति धीमी हो जाती है, इसलिए हमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का जीवन भर सेवन करना चाहिए।

लेज़र: नमी वाले मैक्युला की क्षति के रोग में लेज़र कुछ लोगों को सहायक हो सकता है। आँख की जितनी रोशनी जा चुकी हो, लेज़र से उसे वापिस नहीं लाया जा सकता। इस रोग के बढ़ जाने पर Low Vision Aids का प्रयोग लाभप्रद होता है।

पी.डी.टी. (Photodynamic therapy) और टी.टी.टी. (Transpupillary Thermo-therapy) ऐसी नई तकनीकें हैं जिनके द्वारा इसका इलाज किया जाता है।

इलाज का मुख्य उद्देश्य आँख की मौजूदा नज़र को उसी स्तर पर बनाए रखना है।

आँखों की देखभाल के लिए ऐसा करें- चेहरे और आँखों को धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें।

- ड्रिल, वैल्डिंग, किसी धातु को काटने का काम करते हुए या मिट्टी और धूलभरे वातावरण में काम करते समय आँखों पर सुरक्षा के लिए पहने जानेवाले चश्मे का इस्तेमाल करें।

- हरी सब्ज़ियाँ, गाजर और फल, जैसे आम और पपीते का सेवन करें।

- हमेशा सही रोशनी में और सही स्थिति में बैठकर पढ़ें। पढ़ते समय किताब मेज़ पर होनी चाहिए और रोशनी:

- दायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और बाईं तरफ़ से आनी चाहिए।

- बायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और दाईं तरफ़ से आनी चाहिए।

- यदि बच्चे की आँखों में भेंगापन है या लेज़ी आइज़ (lazy Eyes) हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- बच्चे को स्तनपान कराएँ ताकि उसमें पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापन न हो।

- क्रिकेट और बॉक्सिंग जैसे खेल खेलते समय आँखों का बचाव करें।

- यदि आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है और आप पेशे से ड्राइवर हैं तो हर साल अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

- बच्चों को स्कूल भेजने से पहले और स्कूल की पढ़ाई के दौरान कम से कम 1‑2 बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

- यदि धुँधला दिखाई दे, रोशनी के इर्द‑गिर्द रंगीन घेरे दिखाई दें, अँधेरे में देखने में दिक़्क़त हो या फिर एक अथवा दोनों आँखों में बार‑बार दर्द हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।

- यदि आप चालीस साल के आसपास हैं और आपको पढ़ने में दिक़्क़त आती है तो पढ़नेवाले चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। यह चश्मा डॉक्टर की सलाह पर ही पहनें, न कि चश्मा बेचनेवाले दुकानदार की सलाह पर।

- दूसरों के द्वारा प्रयोग किए तौलिए और रूमाल का प्रयोग न करें।

- बच्चों को एक ही सलाई से सुरमा या काजल न लगाएँ।

- अपने बच्चों को नुकीली वस्तुओं, छर्रे वाली बंदूक़ों, पटाख़ों इत्यादि से न खेलने दें। उन्हें गिल्ली‑डंडा और तीर‑कमान से भी न खेलने दें।

- सूर्य की तरफ़ नंगी आँख से न देखें, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के वक़्त।

- यदि आँख में कुछ पड़ जाए तो आँख न मलें बल्कि इसे साफ़ पानी से धोएँ। यदि आराम न आए तो डॉक्टर के पास जाएँ।

- नाक़ाबिल नीम‑हकीमों के पास न जाएँ। (ऐसे लोग इलाज करने का दावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती) उनकी दवाएँ उलटा नुकसान पहुँचा सकती हैं।

- आँख में कौन‑सी दवा डालनी है, यह ख़ुद न तय करें।

- कम रोशनी में न पढ़ें।

- भेंगापन, लाल‑आँख, कोई भी समस्या जिसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत हो, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आँख की किसी भी चोट का इलाज शीघ्र करवाएँ।

- किसी और व्यक्ति के चश्मे का इस्तेमाल न करें।

अपने जीते‑जी प्रण लें कि मृत्यु के बाद

अपनी आँखें दान करेंगे।

इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए

स्थानीय आई बैंक से संपर्क करें। देखें पृष्ठ

181

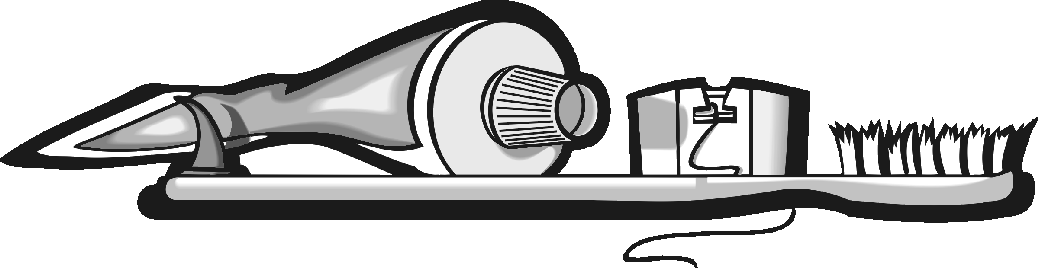

दाँतों की देखभाल

मुँह और दाँतों की सफ़ाई शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत में बहुत‑से लोग मुँह से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं जैसे—दाँतों में खोड़, मसूड़ों के रोग, दाँतों का आकार बिगड़ना, मुँह का कैंसर आदि। सब जानते हैं कि दाँतों का इलाज काफ़ी महँगा है, इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में ही इन बीमारियों की जाँच करके इनकी रोकथाम की जाए।

मुँह और दाँतों की सफ़ाई शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत में बहुत‑से लोग मुँह से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं जैसे—दाँतों में खोड़, मसूड़ों के रोग, दाँतों का आकार बिगड़ना, मुँह का कैंसर आदि। सब जानते हैं कि दाँतों का इलाज काफ़ी महँगा है, इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में ही इन बीमारियों की जाँच करके इनकी रोकथाम की जाए।

दाँत शरीर का एक जीवित अंग हैं। इनकी सबसे बाहर वाली सफ़ेद और सख़्त सतह को इनेमल (Enamel) कहते हैं। इसके अंदर के हिस्से को, जो इससे कम सख़्त होता है डैंटाइन (Dentine) कहते हैं। यह पल्प के इर्द‑गिर्द होता है, जिसमें दाँतों की नसें और ख़ून की नाड़ियाँ होती हैं। दाँत जबड़े की हड्डी में गड़े होते हैं जो बाहर से मसूड़ों द्वारा ढकी होती है। दाँत जीवन में दो बार आते हैं।

- दूध के दाँत

इनकी संख्या बीस होती है। ये 6 महीने की आयु से निकलने शुरू हो जाते हैं और दो साल तक बीस दाँत निकल आते हैं। इन्हें दूध के दाँत भी कहते हैं। ये प्रारंभिक दाँत 6 साल की आयु से गिरना शुरू होकर 12 साल तक गिर जाते हैं। इनकी जगह स्थायी दाँत आ जाते हैं। - स्थायी दाँत

इनकी संख्या 32 होती है। ये 6 साल की आयु से निकलना शुरू हो जाते हैं और 12‑13 साल तक 28 दाँत निकल आते हैं। बची हुई चार अक़्ल दाढ़ें (Wisdom teeth) आम तौर पर 18 से 24 साल तक निकलती हैं।

मीठा या नमकीन, कुछ भी खाएँ

खाने के बाद कुल्ला करना न भूलें

दाँतों की चार आम बीमारियाँ और उनकी रोकथाम

1. दाँतों की सड़नदाँतों की सड़न या दाँतों में कीड़ा लगना बच्चों और बड़ों, सबके दाँतों में हो सकता है। यह बीमारी आम तौर पर चबानेवाली सतह पर या दो दाँतों के बीच के जुड़े हुए स्थान के नीचे होती है।

यह बीमारी आम तौर पर चबानेवाली सतह पर या दो दाँतों के बीच के जुड़े हुए स्थान के नीचे होती है।

जब भोजन और भोजन के अवशेषों में पाए जानेवाले बैक्टीरिया दाँत की सतह के साथ चिपककर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यह बीमारी उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति के मुँह में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया दाँतों पर पाई जानेवाली लिसलिसी (slimy) और पारदर्शी तह में रहते हैं। इस लिसलिसी तह को प्लाक कहते हैं। जब मुँह में पड़े खाने के अवशेष बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो ख़मीर बनने (fermentation) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के कारण तेज़ाब बनता है जिससे दाँतों की सतह घुलनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार दाँतों की सड़न शुरू हो जाती है।

2. मसूड़ों के रोग (Gingivitis)मसूड़ों के रोग प्लाक यानी पपड़ी जम जाने से भी हो जाते हैं। प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यदि प्लाक को नियमित रूप से न उतारा जाए तो यह सख़्त होकर टार्टर (tartar) यानी दाँतों की मैल बन जाता है।

दाँतों को मोतियों जैसा सफ़ेद रखने के लिए

दिन में दो बार ब्रश करें

दाँतों की सड़न और मसूड़ों के रोगों का प्रमुख कारण दाँतों में प्लाक का जमना है। इसलिए यदि प्लाक को जमने से रोक लिया जाए तो बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। प्लाक इन तरीकों से रोका जा सकता है:

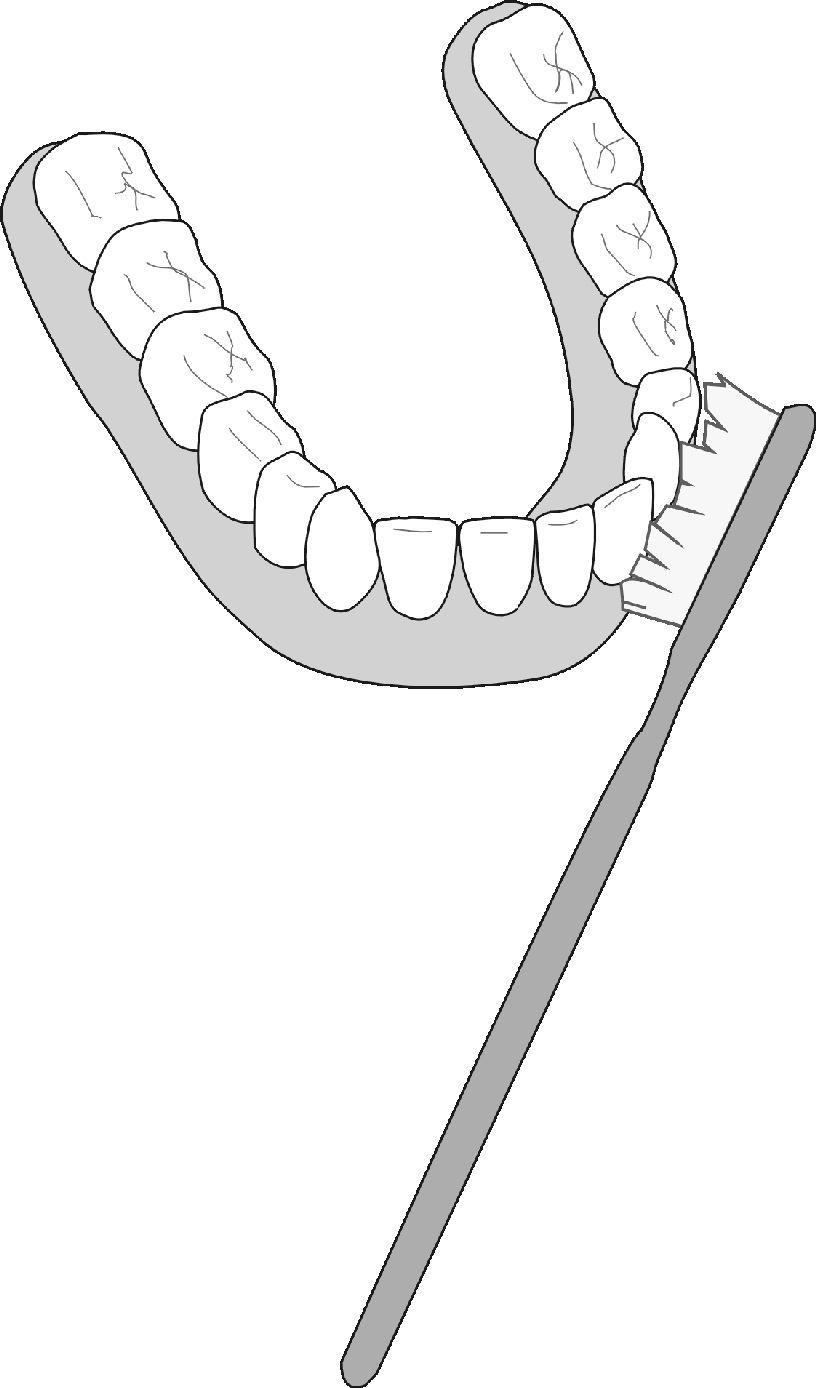

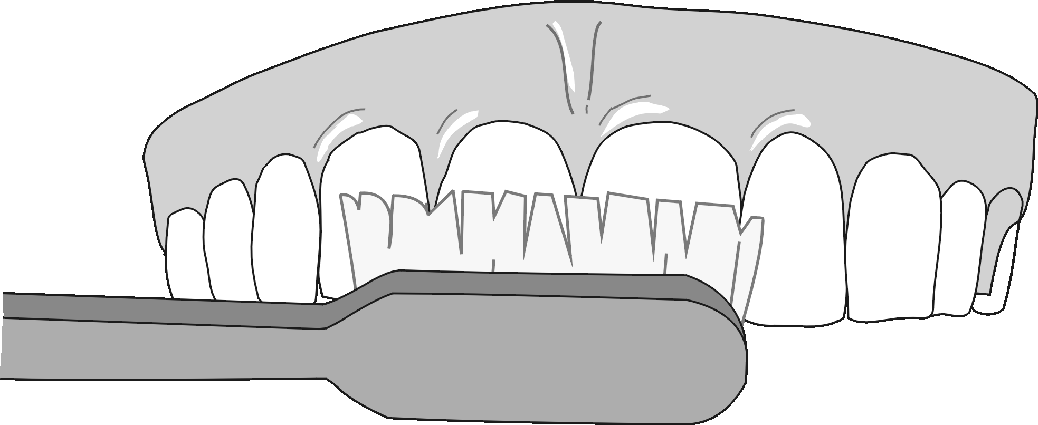

यांत्रिक विधियाँप्लाक को रोकने में यह तरीक़ा सबसे महत्त्वपूर्ण है। दाँतों में ब्रश पेस्ट के साथ करना है।  इनकी सफ़ाई का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर की ओर साफ़ किया जाए। दाँतों को अंदर और बाहर, दोनों तरफ़ से साफ़ करना चाहिए। खाना चबानेवाली सतह को साफ़ करने के लिए ब्रश को गोलाकार घुमाएँ ताकि गड्ढों और दरारों की सफ़ाई ठीक से हो। ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें, उँगली से जीभ को साफ़ करें और मसूड़ों की मालिश करें।

इनकी सफ़ाई का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर की ओर साफ़ किया जाए। दाँतों को अंदर और बाहर, दोनों तरफ़ से साफ़ करना चाहिए। खाना चबानेवाली सतह को साफ़ करने के लिए ब्रश को गोलाकार घुमाएँ ताकि गड्ढों और दरारों की सफ़ाई ठीक से हो। ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें, उँगली से जीभ को साफ़ करें और मसूड़ों की मालिश करें।

एक टाँका गर उखड़ जाए और जल्दी लगा लिया जाए,

तो दूसरे टाँके बच जाते हैं।

एक दाँत में गर पस पड़ जाए और जल्दी इलाज कर लिया जाए,

तो और सब दाँत बच जाते हैं।

कुछ रसायन जैसे कि क्लोरहैक्सीडाइन (chlorhexidine) और फ़्लोराइड (fluoride) बैक्टीरिया के प्लाक को कम करने में सहायक होते हैं। ये कुल्ला करनेवाली दवाइयों (mouth wash) के रूप में मिलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।

दाँतों की सड़न रोकने में आहार का योगदान दाँतों की सड़न में मीठे का बहुत योगदान है, इसलिए भोजन में मीठे की मात्रा कम लेनी चाहिए। ख़ासकर दो बार के भोजन के बीच में मीठे खाद्य पदार्थ, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज़, शीतल पेय और आइसक्रीम आदि का सेवन कम करें। मीठे का प्रयोग किसी मुख्य भोजन के साथ ही होना चाहिए। दो बार के भोजन के बीच में फल, सलाद, गिरियों, मकई, सब्ज़ियों और सैंडविच आदि का सेवन किया जा सकता है।

दाँतों की सड़न में मीठे का बहुत योगदान है, इसलिए भोजन में मीठे की मात्रा कम लेनी चाहिए। ख़ासकर दो बार के भोजन के बीच में मीठे खाद्य पदार्थ, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज़, शीतल पेय और आइसक्रीम आदि का सेवन कम करें। मीठे का प्रयोग किसी मुख्य भोजन के साथ ही होना चाहिए। दो बार के भोजन के बीच में फल, सलाद, गिरियों, मकई, सब्ज़ियों और सैंडविच आदि का सेवन किया जा सकता है।

मीठा खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। दाँतों के अच्छे विकास के लिए विटामिन और खनिजों का महत्त्वपूर्ण योगदान है इसलिए बच्चों को छोटी आयु में ही कैल्शियम और विटामिन‑युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्तनपान करानेवाली माताओं को भी ऐसा ही आहार लेना चाहिए। छोटे बच्चों को रात के समय बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए।

सड़न! सड़न! सड़न!

दूर भाग जाओ!

मैं खाने के बाद ब्रश करती हूँ

जिससे मेरे दाँत हर समय सुरक्षित रहते हैं!!

फ़्लोराइड दाँतों को मज़बूत बनाते हैं और सड़न को रोकते हैं। फ़्लोराइड का प्रयोग करने का सबसे आसान तरीक़ा है कि फ़्लोराइड‑युक्त पेस्ट से ब्रश किया जाए। 6 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ़्लोराइड‑युक्त पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।

मसूड़ों के रोगों की रोकथाम और उनका नियंत्रणहम जानते हैं कि सही तरीक़े से ब्रश करने से प्लाक और बैक्टीरिया कम होंगे और इससे मसूड़ों को भी फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिएँ:

- धूम्रपान न करें क्योंकि ज्यों‑ज्यों उम्र बढ़ती है, धूम्रपान से मसूड़े अस्वस्थ होते जाते हैं।

- खाने के बाद हर बार सादे पानी या माउथ वॉश (Mouth wash) से कुल्ला करें।

- उँगलियों से दाँतों और मसूड़ों की मालिश करें।

- दो दाँतों के बीच की जगह साफ़ करने के लिए डैंटल फ़्लौस या सिंगल‑टफ़्ट ब्रश या रबर टिप का प्रयोग करें।

- समय‑समय पर दाँतों के डॉक्टर से दाँत साफ़ करवाकर पॉलिश करवाएँ।

- 6 महीने में कम से कम एक बार दाँतों के डॉक्टर से ज़रूर मिलें।

मैं रोज़ दो बार ब्रश करता हूँ

और धूम्रपान तो कभी नहीं करता।

तभी मेरे जीवन में प्लाक नहीं सिर्फ़ मुस्कराहट ही रहती है!

इस विकार में दाँत एक‑दूसरे के बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़ाली जगह होती है; वे ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे झुके होते हैं या टेढ़े‑मेढ़े होते हैं।

इस विकार में दाँत एक‑दूसरे के बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़ाली जगह होती है; वे ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे झुके होते हैं या टेढ़े‑मेढ़े होते हैं।

हमारे देश में लगभग 30‑40% बच्चों के दाँत टेढ़े‑मेढ़े होते हैं। इसके मुख्य कारण हैं—अँगूठा चूसना, जीभ बाहर निकालना और मुँह से साँस लेना। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है दाँतों की सड़न या किसी कारणवश दूध के दाँतों का जल्दी गिर जाना। दूध के दाँत स्थायी दाँतों के लिए उचित जगह बनाकर रखने में सहयोग देते हैं। दाँत यदि टेढ़े‑मेढ़े हों, तो इसके कारण सड़न या मसूड़ों के रोग और टैंपोरो‑मैंडीबुलर (Temporo-mandibular) यानी जोड़ में तकलीफ़ हो जाती है।

दाँतों के टेढ़ेपन की रोकथामदाँतों को इस रोग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि दूध के दाँतों को सड़न से बचाया जाए और बच्चों को मुँह की सफ़ाई की आदत डाली जाए। यदि दूध के दाँत ज़्यादा समय तक रह गए हैं, तो उन्हें दाँतों के डॉक्टर की सलाह के अनुसार निकलवाना ही सही है।

4. मुँह का कैंसरभारत में यह तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जानेवाला कैंसर है। जो लोग ज़्यादा पान, सुपारी तथा तंबाकू चबाते हैं, धूम्रपान और मद्यपान करते हैं, उनको यह बीमारी अधिक होती है। इस बीमारी के अन्य कारण हैं:

- मुँह की सफ़ाई न रखना।

- मुँह में लंबे समय तक कोई चुभन रहना (जैसे खुरदरे दाँत, नक़ली दाँत और दाँतों की फ़िलिंग इत्यादि)।

मुँह के कैंसर का पता जल्दी नहीं चलता क्योंकि इस रोग के लक्षण शुरू में प्रबल नहीं होते। यदि आपको निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए:

- दो हफ़्ते या उससे ज़्यादा समय से मुँह में कोई ज़ख़्म हो, जो ठीक न होता हो।

- मुँह में सफ़ेद या लाल रंग का उभरा हुआ धब्बा।

- मुँह खोलने में दिक़्क़त होना।

- मुँह में कोई उभार (Lump) या ग्रंथि (Growth) बनना।

- दाँतों का ज़्यादा ढीला हो जाना या बिना कारण ख़ून बहना।

- गले में ख़राश होना या ऐसा महसूस होना कि कुछ अटका हुआ है।

- चबाने और निगलने में दिक़्क़त होना।

- जीभ और मुँह के अन्य हिस्सों का सुन्न होना या संवेदना की कमी होना।

- आवाज़ का भारी होना या फटा स्वर।

सावधान! सावधान!! सावधान!!!

पान‑मसाला और गुटका चबानेवालो,

और बीड़ी‑सिगरेट पीनेवालो,

आप शायद कैंसर के अभिशाप को निमंत्रण दे रहे हैं।

- तंबाकू से बने हर पदार्थ से परहेज़ रखें। शराब से भी दूर रहें।

- अपनी जाँच ख़ुद करें ताकि कैंसर का संकेत देनेवाले घावों का जल्दी पता लग सके और उनका इलाज हो सके:

- अपने मुँह के अंदर की जाँच, अच्छी रोशनी में शीशे के सामने खड़े होकर दो मिनट में ठीक तरह से हो सकती है।

- दोनों होंठ, दोनों गाल, जीभ के आसपास का ऊपरी और नीचे वाला हिस्सा, मुँह का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तथा गले की अच्छी तरह से जाँच करें।

- ध्यान दें कि इनमें कहीं भी रंग और लिसलिसेपन में कोई बदलाव तो नहीं अथवा कहीं कोई सूजन, रसौली या फोड़ा तो नहीं है।

यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिलता है तो जल्द ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें।

शिशु के दाँतों की देखभालबच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि हम बच्चों को बीमारियों से दूर रखेंगे, तो आनेवाली पीढ़ी स्वस्थ और प्रगतिशील होगी। गर्भवती महिलाओं और माताओं को यह जानकारी दी जानी चाहिए:

- पौष्टिक आहार महत्त्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन करना चाहिए ताकि बच्चे के साथ‑साथ उसके दाँतों तथा मसूड़ों का सही और स्वस्थ विकास हो सके।

- गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की राय के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने डॉक्टर को अपने गर्भवती होने के बारे में बताना चाहिए ताकि उन्हें टेट्रासाइक्लीन (tetracycline) जैसी दवाएँ न दी जाएँ। इनसे बच्चों के दाँतों का रंग ख़राब हो सकता है।

- जन्म के समय बच्चे के मुँह में बैक्टीरिया नहीं होते। दरअसल जब माँ‑बाप बच्चे को प्यार से सहलाते और चूमते हैं तो बच्चे के मुँह में कीटाणु चले जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि माता‑पिता अपना मुँह साफ़ रखें और बच्चे को मुँह पर चूमने से परहेज़ करें। एक दूसरे के चम्मच और बरतन इस्तेमाल करने से भी परहेज़ करें।

- ऐसा देखने में आया है कि छोटे बच्चों के दाँतों में सड़न होने का मुख्य कारण दूध की बोतल है। इसलिए माताओं को चाहिए कि वे बच्चे को पहले साल तक स्तनपान कराएँ और उसके बाद बोतल का प्रयोग करने के बजाय सीधे ही कप या चम्मच का इस्तेमाल करें।

- बच्चे को दूध पिलाने के बाद हर बार एक घूँट पानी पिलाना चाहिए ताकि मुँह में बचा बाक़ी दूध साफ़ हो जाए। उसके बाद बच्चे को पाँच से दस मिनट के लिए सीधा उठाकर पकड़ें।

- माँ को चाहिए कि दूध पिलाने के बाद हर बार एक साफ़, गीले, मुलायम सूती कपड़े से बच्चे के मसूड़ों और जीभ की सफ़ाई करे। साफ़ सूती कपड़े को पहले उबाल लें। फिर इसे उँगली पर लपेटकर ऊपरी और निचले मसूड़ों को एक ही बार में साफ़ करें। इसके बाद कपड़े की तह बदलकर जीभ को भी एक ही बार में साफ़ करें।

- जब बच्चे के मुँह में दूध के दाँत निकल आएँ तो बच्चों के नरम ब्रश का प्रयोग शुरू कर दें।

- जब बच्चों के दाँत निकल रहे होते हैं तो उन्हें मसूड़ों में खुजली महसूस होती है इसलिए वे मुँह में कोई न कोई वस्तु, खिलौने आदि डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी आदत से उन्हें संक्रमण हो सकता है जिससे दस्त लग सकते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने बच्चे की पूरी निगरानी रखें। बच्चे को रस्क (Rusk) या फल दे दिए जाएँ ताकि उन्हें खुजली से भी राहत मिले और वे चबाना भी सीखें।

- यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि दूध के दाँतों का पूरा ख़याल रखा जाए। यदि दूध के दाँतों में सड़न नहीं है तो इससे स्थायी दाँतों को एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है और वे सही जगह पर निकलते हैं।

बच्चों में दंत‑रोगों की रोकथाम

1. दिन में दो बार ब्रश = स्वस्थ दाँत

2. संतुलित आहार = स्वस्थ दाँत

3. स्वस्थ दाँत = स्वस्थ शरीर

भोजन में मीठा कम = 32 दाँत सही‑सलामत

बच्चों में गिरने से, खेलते समय चोट लगने से, साइकिल चलाते समय या सड़क दुर्घटनाओं के कारण चेहरे और मुँह पर चोट लगने के आसार ज़्यादा होते हैं। कभी‑कभी एक छोटी‑सी लापरवाही से गंभीर चोट लग जाती है जिससे बच्चे और उसके परिवार के जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातों का ख़याल रखकर इन छोटे‑बड़े हादसों से बचा जा सकता है:

बच्चों में गिरने से, खेलते समय चोट लगने से, साइकिल चलाते समय या सड़क दुर्घटनाओं के कारण चेहरे और मुँह पर चोट लगने के आसार ज़्यादा होते हैं। कभी‑कभी एक छोटी‑सी लापरवाही से गंभीर चोट लग जाती है जिससे बच्चे और उसके परिवार के जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातों का ख़याल रखकर इन छोटे‑बड़े हादसों से बचा जा सकता है:

- तीन साल तक का बच्चा जब चलना सीखता है तो उसकी पूरी सहायता करें।

- जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल में दोनों तरफ़ सप्पोर्ट स्टैंड (छोटे पहिए) लगवाएँ।

- बच्चे को समझाएँ कि जब वह सीढ़ियाँ चढ़ या उतर रहा हो तो अपने हाथ जेब में न डाले।

- बच्चे को सड़क‑सुरक्षा नियम सिखाएँ और देखें कि वह उनका पालन कर रहा है।

- जो दाँत कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ़ आ रहे हों, उन्हें दाँतों के डॉक्टर से ठीक करवाएँ।

- जो बच्चे या युवा खेलों में भाग लेते हैं, वे अपने चेहरे और दाँतों की सुरक्षा के लिए दाँतों के डॉक्टर से ख़ास सुरक्षा यंत्र बनवा सकते हैं।

यदि दाँत हैं स्वस्थ, तो ज़िंदगी है मस्त

माता और शिशु का स्वास्थ्य

भारत में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर अभी भी बहुत ज़्यादा है। पुस्तक के इस भाग का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं के मन से गर्भाधान, डिलीवरी और नवजात बच्चे की देखभाल से जुड़ी सभी भ्रांतियाँ और डर दूर करना है। दरअसल लोगों में गर्भावस्था और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित बुनियादी जानकारी की कमी है जिसकी वजह से उनके मन में कई प्रकार का डर समाया रहता है। यदि हम माँ और शिशु की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियाँ बरतें तो अनेक माताओं और बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं।

गर्भावस्था के दौरान देखभाल माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:

माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:

- अपने गर्भधारण का पता चलते ही आप पास के किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर या सब‑सेंटर में गर्भ के देखभाल वाले क्लीनिक (ए.एन.सी./Antenatal Clinic) में अपना नाम दर्ज करवा लें।

- डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय‑समय पर इस क्लीनिक में जाएँ। आपको इस क्लीनिक में कम से कम तीन बार जाँच करानी चाहिए: पहली बार अपना नाम दर्ज करवाते समय, दूसरी बार गर्भावस्था के 24‑28 सप्ताह के बीच और तीसरी बार बच्चा पैदा होने की तारीख़ से 3‑4 हफ़्ते पहले। इस क्लीनिक में हर बार आपकी ऊँचाई, भार और ब्लड प्रेशर मापा जाएगा। इसके साथ‑साथ हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच इत्यादि की जाएगी।

- जिन महिलाओं को गर्भ संबंधी गंभीर समस्या हो, उन्हें ए.एन.सी. में ज़्यादा बार जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान तकलीफ़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। गर्भ संबंधी गंभीर समस्या की श्रेणी में वे महिलाएँ आती हैं जिनमें नीचे दिए गए कोई भी लक्षण मौजूद हों:

- 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा आयु।

140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।

140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।- गर्भावस्था के दौरान योनि से ख़ून बहना या पेट में दर्द होना (यह गर्भपात होने के ख़तरे का संकेत है)।

- गर्भावस्था के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी), पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन आना (प्री‑एकलैंपसिया) या दौरे पड़ना (एकलैंपसिया)।

- गर्भ में जुड़वाँ बच्चे हों।

- इस गर्भ से पहले आपका बच्चा ऑपरेशन द्वारा या फ़ोरसेप्स से हुआ हो।

- बच्चा गर्भ में असामान्य स्थिति (Abnormal Position) में हो।

- माँ को हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे का रोग, मधुमेह, टी. बी. या लिवर की बीमारी हो।

- माँ की आयु तीस वर्ष से ज़्यादा हो और वह पहली बार गर्भवती हुई हो।

- गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.) के टीके ज़रूर लगवाने चाहिएँ। यदि आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो 4‑6 सप्ताह के अंतराल पर दो बार टेटनस के टीके लगवाएँ। ये टीके गर्भावस्था में कभी भी लगवाए जा सकते हैं। ये टीके टेटनस जैसी जानलेवा बीमारी से आपको और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।

- यदि आपने दूसरी बार गर्भ धारण किया है और यह पहले गर्भ धारण के तीन साल के अंदर ठहरा है और यदि आपने पहली बार टेटनस के दोनों टीके लगवाए थे, तो आपको इस बार सिर्फ़ एक ही टीका लगवाना है। लेकिन यदि पहली बार दो टीके नहीं लगे थे तो इस बार दो टीके लगवाने ज़रूरी हैं।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने में फ़ोलिक एसिड की गोलियाँ खाएँ और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड, और कैल्शियम की गोलियाँ लेती रहें ताकि गर्भ के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी) से बचा जा सके। (याद रखें कि यदि आपको पहले से ही ख़ून की कमी है तो आपको आयरन और फ़ोलिक एसिड दोनों गोलियाँ लेने की ज़रूरत है।)

- रात को कम से कम आठ घंटे की नींद लें और यदि संभव हो तो दोपहर को भी दो घंटे आराम करें।

- धूम्रपान या शराब का सेवन न करें। यह भी ध्यान रखें कि आपके आसपास भी कोई धूम्रपान न करता हो।

- डॉक्टर से पूछे बताए बिना कोई दवा न खाएँ। साथ ही अपनी मरज़ी से एक्स‑रे या अल्ट्रासाउंड जैसी जाँच न करवाएँ। ये ख़तरनाक हो सकते हैं।

- अपने आपको साफ़ और स्वच्छ रखें।

- अपने स्तन साफ़ रखें, उन्हें रोज़ धोएँ। यदि स्तन के निप्पल अंदर की तरफ़ मुड़े हुए हैं, तो इस समस्या का अभी समाधान करें। उन्हें हलके से बाहर की तरफ़ खींचें और कुछ समय तक ऐसे ही खींचे रखें। दिन में 5‑6 बार ऐसा करें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने और आख़िरी 6 सप्ताह में यौन‑संबंध न बनाएँ।

- नीचे लिखे लक्षणों के प्रति सावधान रहें। ये ख़तरनाक हो सकते हैं। इनका तुरंत इलाज करवाएँ:

- लगातार सिरदर्द

- नज़र कमज़ोर होना या धुँधला दिखाई देना

- एड़ियों के आसपास सूजन

- पेट दर्द

- योनि से ख़ून बहना या पानी जैसे द्रव का बहुत ज़्यादा बहना

- बच्चा पैदा होने की अनुमानित तारीख़ से कुछ सप्ताह पहले ही डिलीवरी की तैयारी कर लें। यह बेहद ज़रूरी है कि डिलीवरी किसी कुशल डॉक्टर/नर्स द्वारा एक साफ़ और सुरक्षित जगह पर हो।

- अपने नज़दीकी अस्पताल की जानकारी हासिल करें, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको वहाँ ले जाया जा सके। किसी गाड़ी का पहले से ही इंतज़ाम करना ना भूलें।

- संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। गर्भ धारण करने से पहले आप जितना खाना खाती थीं, गर्भ के दौरान उससे डेढ़ गुणा भोजन खाएँ। याद रखें, यदि आप पौष्टिक आहार लेंगी तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अच्छी ख़ुराक मिलेगी और जन्म के वक़्त उसका वज़न अच्छा होगा। अपने भोजन में आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, विटामिन के लिए मौसम के ताज़े फल, ताक़त के लिए गुड़ और प्रोटीन के लिए चने, मटर तथा दालों का सेवन करें। ये सब शरीर की ताक़त के लिए ज़रूरी हैं। अगर हो सके तो दिन में आधा लीटर यानी दो गिलास दूध भी ज़रूर पिएँ।

भोजन में आयरन का अंश

| भोजन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से अधिक | |

|---|---|

| पूरे गेहूँ का आटा | हरे केले |

| व्हीट जर्म (Wheat germ) | भिस (कमल ककड़ी) |

| दलिया | तरबूज़ |

| राइस फ़्लेक्स (पोहा) | बादाम |

| बाजरा | किशमिश |

| सूखे मटर | तिल |

| सोयाबीन | कलौंजी |

| राजमा | इमली का गूदा |

| लोबिया | धनिये के बीज |

| दालें | जीरा |

| चने की दाल | अजवायन |

| साबुत चने | अमचूर |

| भुने हुए चने | हल्दी पाउडर |

| चने के पत्ते | मुनक्का |

| अरबी के पत्ते | गुड़ |

| फूल गोभी के पत्ते | प्याज़ के पत्ते |

| सरसों के पत्ते | शलगम के पत्ते |

| मूली के पत्ते | |

| जन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से कम | |

|---|---|

| ज्वार | हरे मटर |

| मकई | बथुआ के पत्ते |

| जौ | सेम की फलियाँ |

| चावल | सेब |

| रागी | आमला |

| पालक | काजू |

| मेथी | चीकू |

| चौलाई | |

जन्म के समय देखभाल

डिलीवरी का स्थान

- हो सके तो पहली डिलीवरी अस्पताल में करवाएँ।

- यदि डिलीवरी घर में होनी हो तो किसी कुशल नर्स/दाई/डॉक्टर द्वारा होनी चाहिए। कमरा साफ़‑सुथरा, हवादार, हलका गरम और ज़रूरत के मुताबिक़ रोशनी वाला होना चाहिए। चारपाई, चटाई और कंबल आदि का इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धूप लगवा लें।

- बच्चा पैदा करने में सहायता करनेवाले के हाथ साफ़ होने चाहिएँ। उसके नाख़ून कटे हों और डिलीवरी से पहले साबुन और साफ़ पानी से हाथ धो लेने चाहिएँ। उसे अपने हाथ पोंछने नहीं चाहिएँ और न ही किसी चीज़ को छूना चाहिए।

- डिलीवरी साफ़ जगह या साफ़ बिस्तर पर होनी चाहिए।

- नाल (Umbilical cord) को बाँधने के लिए साफ़ धागे का इस्तेमाल करें।

- नाल को काटने के लिए नए और साफ़ ब्लेड का प्रयोग करें।

- नाल पर कुछ न लगाएँ। इसे साफ़ रखें।

- डॉक्टर, दाई या नर्स को सूचित करें।

- नीचे लिखा सामान तैयार रखें: नया ब्लेड, साबुन, धागा, दस्ताने, (दाई द्वारा इस्तेमाल करके फेंके जानेवाला सामान), बच्चे को लपेटने के लिए साफ़ कपड़ा, माँ के लिए सेनिटरी नैपकिन, रुई और कपड़े की पट्टी और गरम पानी।

- डिलीवरी की दर्द के दौरान काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ।

- दर्द के शुरुआती दौर में पैदल चलें।

- जब पानी की थैली फट जाए तो बैड पर लेटकर लंबी‑लंबी साँस लें।

- पेट को बाहर से न दबाएँ और न ही पेट के बल लेटें।

- पानी की थैली को ब्लेड या नाख़ून से न फोड़ें।

- बच्चे को जल्दी पैदा करने के लिए कोई टीका न लगवाएँ।

- डिलीवरी की दर्दों के बीच के समय में बच्चे को नीचे धकेलने की कोशिश न करें।

- बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर न खींचें।

- योनि की जाँच बार‑बार न करवाएँ।

- पैदा होने पर स्वच्छ और मुलायम कपड़े से बच्चे को साफ़ करें।

- कपड़े की दो तह करके बच्चे को उसमें लपेटें और माँ के बग़ल में लिटाएँ। माँ के शरीर की गरमी बच्चे को गरम रखेगी।

- बच्चे के पैदा होने के आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर दें। बच्चे को सीधी हवा न लगने दें। यदि बच्चे का भार कम है (2.5 किलोग्राम से कम) तो उसे जन्म के एक सप्ताह तक न नहलाएँ।

- ध्यान रखें कि बच्चे की देखभाल सिर्फ़ एक या दो लोग ही करें।

यदि माँ और बच्चे में इनमें से कोई भी ख़तरे का लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएँ:

- बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में योनि से अत्यधिक रक्त बहना।

- अगर डिलीवरी के दर्द को शुरू हुए 24 घंटे हो जाएँ और फिर भी बच्चा पैदा न हो।

- बच्चे का हाथ या पैर पहले बाहर आए।

- यदि योनि से गंदा द्रव्य निकले।

- डिलीवरी के दौरान माँ को दौरे पड़ें।

- माँ को पेट में अत्यधिक दर्द हो या त्वचा पीली पड़ जाए या साँस ठीक से न आए।

- बच्चे का रंग पीला या नीला हो या वह रोता न हो।

- बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है।

- आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें और प्रोटीनयुक्त भोजन लें।

- दूध और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें।

- सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।

- 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध ही दें। दूध पिलाने से पहले स्तनों के निप्पल और उसके आसपास की जगह को साफ़ करें।

- रोज़ाना स्नान करें और 6‑8 घंटे बाद पैड बदलते रहें।

- बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह के अंदर माँ को कम से कम तीन बार नर्स या दाई से या अस्पताल में जाँच ज़रूर करवानी चाहिए।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर‑अंदर माँ को बहुत तेज़ बुख़ार होना और योनि से दुर्गंधपूर्ण स्राव होना।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर योनि से अत्यधिक ख़ून आना।

- सिरदर्द और उलटी आना या दौरे पड़ना।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर पेट में अधिक दर्द रहना।

नवजात बच्चे की देखभाल गर्भ से ही शुरू हो जाती है। डिलीवरी अस्पताल में या कुशल दाई के हाथों घर में करवाएँ। इसके अलावा:

- पैदाइश के समय बच्चे को साँस लेने में दिक़्क़त हो तो साँस लेने में उसकी सहायता करें। (देखें पृ.47 पर पाँचवा नंबर)

- सामान्य से कम तापमान वाले बच्चे की देखभाल।

- बच्चे को कोई संक्रमण (Infection) होने से बचाव।

- साधारण से कम वज़नवाले (2.5 किलोग्राम से कम) बच्चों की देखभाल।

- गंभीर समस्या वाले नवजात शिशु की पहचान।

- 95% बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं। उनकी त्वचा का रंग गुलाबी होता है और वे आसानी से साँस लेते हैं। उनके दिल की धड़कन 120‑160 प्रति मिनट होती है। ऐसे बच्चे को एक साफ़ और मुलायम कपड़े से पोंछकर गरम कपड़े में लपेट दें और स्तनपान के लिए माँ के पास लिटा दें।

- कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद रोते नहीं और साँस भी अनियमित रूप से लेते हैं। उनकी त्वचा का रंग नीला या पीला होता है। उनके दिल की धड़कन 100 प्रति मिनट से कम होती है या फिर सुनाई ही नहीं देती। इसका मतलब है कि बच्चे को साँस लेने में कहीं रुकावट हो रही है।

- बच्चे को शरीर गरम रखनेवाली मशीन (Warmer) या बल्ब के नीचे लिटा दें।

- बच्चे को करवट देकर लिटाएँ ताकि द्रव्य आसानी से बाहर आ सके।

- यदि संभव हो तो थूक खींचने वाले यंत्र से द्रव्य को बाहर निकालें। बच्चे का मुँह, नाक और गला साफ़ करें ताकि साँस की नली में कोई रुकावट न हो।

- साँस की नली की सफ़ाई के बाद बच्चा आराम से साँस लेता है और उसके बाद रो भी पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा न हो, तो उँगलियों से उसके पैरों के तलवों या पीठ को धीरे-धीरे मलें।

- मुँह से मुँह लगाकर बच्चे को साँस दें। अपने गालों में हवा भरके बच्चे के मुँह में हवा भरें। ज़्यादा ज़ोर न लगाएँ क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत छोटे व कोमल होते हैं।

- यदि ये सभी उपाय काम न करें, तो बच्चे को तुरंत पास के अस्पताल ले जाएँ।

- बच्चे को उलटा न करें।

- बच्चे को मुँह के बल न लिटाएँ।

- बच्चे की पीठ पर ज़ोर से न थपथपाएँ।

- बच्चे का पेट न दबाएँ।

- बच्चे पर गरम या ठंडा पानी न छिड़कें।

Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।

Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।

यदि हथेलियाँ और तलवे ठंडे हों, लेकिन छाती और पेट गरम हों, तो यह ठंड का बुरा प्रभाव है।

हाइपोथर्मियायदि शरीर के सभी अंग ठंडे हों तो बच्चे को हाइपोथर्मिया है। आम तौर पर स्वस्थ नवजात बच्चे की त्वचा छूने में गरम और देखने में गुलाबी होती है।

हाइपोथर्मिया की रोकथाम- बच्चे के पैदा होते ही उसे साफ़, गरम तौलिए से पोंछें।

- फिर उसे सिर से पैर तक गरम, सूखे तौलिए या रुई में लपेटें।

- नवजात बच्चे को माँ के साथ लिटाएँ।

- कमरा हलका गरम होना चाहिए और पंखे बंद कर दें।

- यदि गरम करनेवाली मशीन (Warmer) उपलब्ध हो, तो बच्चे को उसमें लिटा दें, नहीं तो 200 वॉट के बल्ब से डेढ़ फ़ुट दूर लिटा दें। कमरे को हीटर से गरम रखें या गरम पानी की बोतल इस्तेमाल करें।

- बच्चे को माता के स्तनों के बीच (कंगारू की तरह) रखें।

जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संक्रमण का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है; बच्चों की मौत का यही सबसे बड़ा कारण है।

- प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (Tetanus Toxoid) के दो टीके ज़रूर लगवाएँ।

- जहाँ डिलीवरी होनी है, वह जगह साफ़, हवादार और अच्छी रोशनीवाली होनी चाहिए।

- डिलीवरी में सहायता करनेवाली नर्स को पहले अपने हाथ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिएँ।

- नाल (कॉर्ड) की देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसे एक साफ़ और नए ब्लेड से काटें, कीटाणुरहित धागे से बाँधकर साफ़ और सूखा छोड़ दें।

- जिस किसी ने भी बच्चे की देखभाल करनी हो उसे अपने हाथ अच्छी तरह (कम से कम एक मिनट के लिए) धोने चाहिएँ।

- बच्चे के नाख़ून काटें।

- बच्चे को कम से कम 6 महीने तक स्तनपान करवाएँ।

- नवजात बच्चे को साफ़ कपड़े पहनाएँ।

- बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।

- बच्चे को शहद, चाय, गुड़, पानी या घुट्टी और बोतल का दूध न दें।

- किसी बीमार व्यक्ति को नवजात बच्चे को उठाने या सँभालने न दें।

- बच्चे को भीड़ वाली जगह पर न लेकर जाएँ।

- जहाँ नवजात शिशु हो, उस कमरे में बहुत से लोगों को न जाने दें।

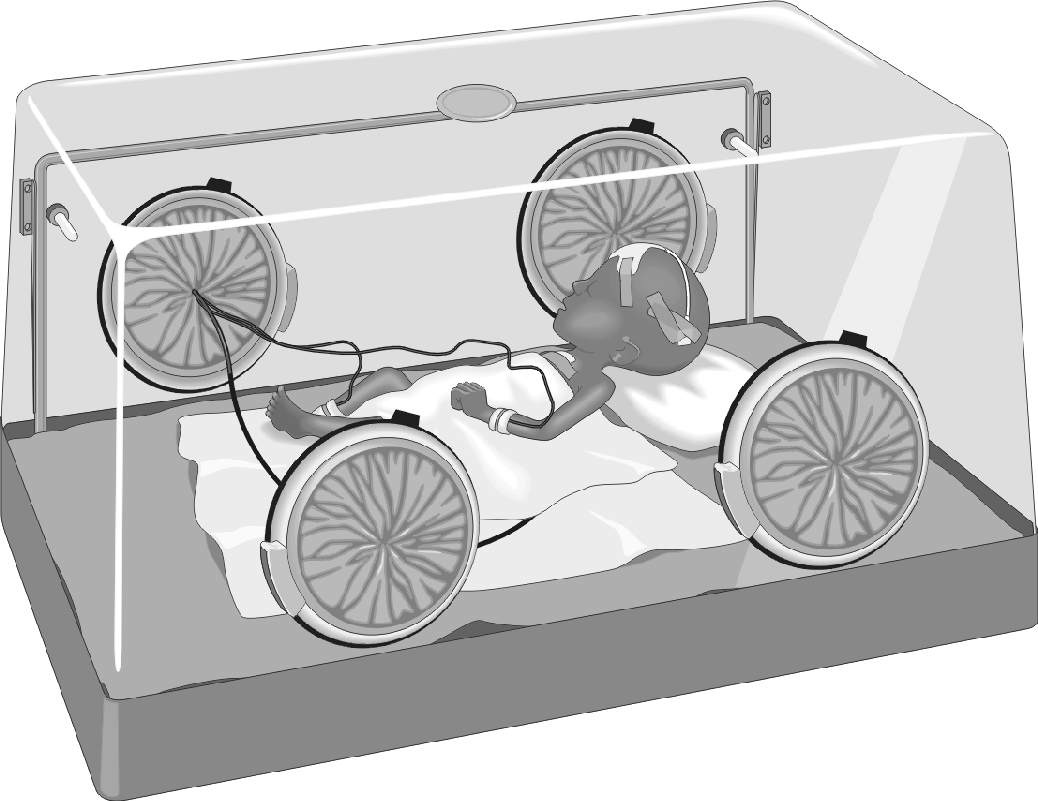

नवजात बच्चे का सामान्य वज़न 2.5 किलोग्राम होता है। यदि बच्चे का भार जन्म के समय इस से कम है, तो उसे ‘कम वज़न वाला बच्चा’ माना जाता है। जिन बच्चों का भार 2.0 से 2.5 किलोग्राम के बीच होता है उनकी देखभाल घर पर ही की जा सकती है, लेकिन जिनका वज़न 2 किलोग्राम से भी कम होता है उन्हें अस्पताल में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है।

कम वज़न वाले बच्चों की घर पर देखभाल- पहले सप्ताह में बच्चे को रोज़ाना गीले कपड़े से साफ़ करें। सप्ताह के अंत में उसे नहलाएँ।

- यदि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाए तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को गरम कपड़ों में लपेटकर रखें या माता के शरीर के साथ लिटाएँ। कंगारू की तरह, बच्चे को माता के स्तनों के बीच लिटाएँ।

- बच्चे को साफ़ और हवादार कमरे में लिटाएँ, कमरे को हलका गरम रखें।

- बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ। कम से कम हर दो घंटे बाद दूध ज़रूर दें क्योंकि बच्चा थोड़ा‑सा दूध पीने के बाद जल्दी थक जाता है।

- यदि बच्चा स्तनपान न कर पाता हो तो स्तनों से दूध निकालकर बच्चे के मुँह में डालें या किसी कटोरी में डालकर चम्मच से पिलाएँ।

- ध्यान रखें कि बच्चे को दस्त या फेफड़ों का संक्रमण न होने पाए। यदि दस्त लगें, तो बच्चे को ओ.आर.एस. (oral rehydration solution) का घोल दें और जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- कमज़ोर बच्चे संक्रमणों का शिकार जल्दी होते हैं इसलिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है।

- बच्चे को कम से कम लोग उठाएँ। बीमार लोगों को बच्चे के पास न आने दें।

भविष्य में माँ बननेवाली महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- बारह साल की आयु के बाद लड़कियाँ ताक़त (आयरन) की गोलियों का सेवन शुरू कर दें।

- 21 वर्ष की आयु से पहले गर्भ धारण न करें।

- गर्भावस्था में सामान्य से ज़्यादा भोजन करें और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम न करें।

- धूम्रपान और शराब का सेवन न करें।

- दिन में कम से कम दो घंटे आराम करें और रात को आठ घंटे नींद ज़रूर लें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने केवल फ़ोलिक एसिड और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें।

- गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर से कम से कम तीन बार जाँच ज़रूर करवाएँ।

- ख़ून की कमी (अनीमिया), हाई ब्लड प्रेशर और ख़ून बहने का पता लगते ही तुरंत अस्पताल जाएँ।

- दो बच्चों के जन्म में कम से कम तीन साल का अंतर ज़रूर रखें।

यदि बच्चे में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण हो, तो उसे अस्पताल ले जाएँ:

- जन्म के समय बच्चे का वज़न 1 किलो 800 ग्राम से कम हो, या पूरे समय से पहले डिलीवरी हो।

साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।

साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।- बच्चा स्तनपान न कर पा रहा हो।

- बच्चे को झटके या दौरे आ रहे हों।

- बच्चे को ज्यादा नींद आती हो या बहुत ज़्यादा रोता हो।

- बच्चे का चेहरा सफ़ेद/पीला लगे।

- बच्चे को बुख़ार हो या उसका शरीर ठंडा हो।

- कहीं से भी ख़ून निकल रहा हो।

- बच्चे का पेट फूला हुआ हो या उसे उलटियाँ आएँ।

- उसकी नाल से पस निकल रही हो।

- बच्चे में कोई जन्मजात दोष हो।

- माँ का दूध पहले 6 महीने बच्चे के लिए संतुलित आहार है। बच्चे को माँ का पहला दूध (Colostrum) ज़रूर दें, क्योंकि इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है।

- पैदा होने के आधे घंटे से दो घंटे के बीच या जितना जल्दी हो सके, स्तनपान शुरू कर दें।

- जब बच्चा दूध के लिए रोए, तब या हर दो घंटे में स्तनपान कराएँ।

- पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ।

- बच्चे को पानी, घुट्टी या बोतल का दूध न दें।

- जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो धीरे‑धीरे स्तनपान कम बार करवाएँ। उसे तरल आहार, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी और लस्सी देना शुरू कर दें। उसके बाद कुछ गाढ़ा आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर, उबालकर मसले हुए आलू, मसला हुआ केला और घर में बनाया हुआ सैरेलैक खिलाएँ। माँ का दूध भी देते रहें।

- शुरू‑शुरू में यह सब दिन में तीन से चार बार दें।

- धीरे‑धीरे इनकी मात्रा बढ़ा दें और भोजन ज़्यादा बार दें।

- नौ महीने की आयु से उसे वे सब खिलाएँ जो आप अपने लिए पकाते हैं।

- डेढ़ साल के बच्चे को एक बड़े आदमी के भोजन की आधी मात्रा खानी चाहिए।

नवजात बच्चे में इन लक्षणों का ध्यान रखें:

- बच्चे का शरीर ठंडा हो या बुख़ार और कंपन हो।

- साँस तेज़ और मुश्किल से आती हो।

- बच्चा दूध न ले पा रहा हो या खाना नहीं खा पा रहा हो।

- बच्चा सामान्य से ज़्यादा सोता हो और उसे जगाने में मुश्किल होती हो।

- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती अंदर की तरफ़ खिंची हो यानी जब बच्चा अंदर साँस भरे, तो छाती और पेट के बीच में खिंचाव के कारण गड्ढा नज़र आता हो।

- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती से सीटी जैसी आवाज़ आती हो।

- तरल पदार्थ ख़ूब दें।

- माँ का दूध देते रहें।

- बच्चे को गरम रखें।

- बच्चे को साफ़ और धुएँ से रहित कमरे में रखें।

- यदि ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई नज़र आए तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- यदि इनमें से कोई लक्षण नज़र आए तो कोई घरेलू नुसख़ा न दें।

- बच्चे को किसी नीम‑हकीम डॉक्टर के पास न लेकर जाएँ।

बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।

बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।

टीकाकरण की समय सूची

| 1. | जन्म के समय | बी.सी.जी. और ओ.पी.वी. (पोलियो) की ज़ीरो ख़ुराक |

| 2. | 1½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की पहली ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की पहली ख़ुराक |

| 3. | 2½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की दूसरी ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की दूसरी ख़ुराक |

| 4. | 3½ महीना होने पर | हेपेटाइटिस बी की तीसरी ख़ुराक |

| 5. | 9 महीना होने पर | खसरा और विटामिन‑ए की पहली ख़ुराक |

| 6. | 16 – 24 महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर + विटामिन‑ए की दूसरी ख़ुराक |

| 7. | 2 साल होने पर | विटामिन‑ए की तीसरी ख़ुराक |

| 8. | 2½ साल होने पर | विटामिन‑ए की चौथी ख़ुराक |

| 9. | 3 साल होने पर | विटामिन‑ए की पाँचवीं ख़ुराक |

| 10. | 4½ to 5 साल होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर+हेपेटाइटिस बी बूस्टर |

| 11. | 10 & 16 साल होने पर | टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.)+ हेपेटाइटिस बी बूस्टर |

- 0‑5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान ओ.पी.वी. की दो बूँदें ज़रूर देनी चाहिएँ।

- टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और जन्म के पहले साल में ही हो जाना चाहिए।

- दस्त लगने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे मृत्यु भी हो सकती है।

- यदि बच्चा स्तनपान न कर रहा हो तो बच्चे को तरल पदार्थ ज़्यादा दें, जैसे नारियल पानी, नीबू पानी, हलकी चाय, छाछ, सूप, खिचड़ी, हलकी दाल, दलिया, पके हुए चावल, उबालकर मसले हुए आलू।

- ओ.आर.एस. (Oral rehydration solution) यानी जीवन रक्षक घोल दें।

- माँ का दूध पिलाते रहें।

- यदि दो हफ़्ते से ज़्यादा दस्त चलें या साथ में ख़ून आए तो डॉक्टर से मिलें।

- जब बच्चा दस्त के बाद ठीक हो तो उसे अगले दो हफ़्ते तक सामान्य भोजन के अलावा एक और बार अतिरिक्त भोजन ज़रूर दें।

- बच्चे की उलटियाँ और दस्त पर क़ाबू न पाया जा सके।

- दस्त में ख़ून आए।

- बच्चा कुछ खा‑पी न रहा हो।

- बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती हो और उसे जगाना मुश्किल हो।

- बच्चा पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया हो।

- बच्चा धीमे‑धीमे रोता हो, आँखों से आँसू न आएँ, मुँह और होंठ सूखे हों।

- त्वचा में लचीलापन कम हो।

- आँखें धँसी हुई हों और सिर का ऊपरी हिस्सा धँसा हो (बच्चे के सिर की हड्डी में नरम जगह)।

- पेशाब कम आए।

- केवल माँ का दूध दें: बच्चे को पहले 6 महीने में घुट्टी या बोतल से दूध न दें।

- भोजन और पीने के पानी को ढककर मक्खियों से बचाकर रखें।

- बच्चे को साफ़–सुथरा रखें और उसके नाख़ून नियमित रूप से काटते रहें।

- खाने से पहले और शौच के बाद साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोएँ।

कुपोषण (Malnutrition)

कुपोषण के कारण- सातवें महीने से पहले स्तनपान बंद करना।

- ठीक से सफ़ाई न होना/पौष्टिक आहार की कमी।

- पेट में कीड़े होना।

- बार‑बार दस्त आना या छाती में संक्रमण होना।

- बच्चे का वज़न या क़द ठीक तरह न बढ़ना।

- उम्र के हिसाब से वज़न कम होना।

- पूरे शरीर में सूजन या बहुत पतला होना।

- त्वचा में बार‑बार संक्रमण, जैसे फोड़े, फुंसी आदि।

- बच्चे को ऐसी चीज़ें खाने की आदत, जो खाने लायक़ नहीं हैं—जैसे मिट्टी, काग़ज़, चॉक, पेंसिल, बाल आदि।

- प्रोटीन से भरपूर भोजन करना।

- पेट के कीड़ों का इलाज करवाना।

- पौष्टिक आहार जैसे घर में बना सैरेलैक:

- 250 ग्राम भुने हुए चने + 100 ग्राम मुरमुरे लें।

- इनको अलग‑अलग पीसें और छान लें।

- आपस में मिलाकर, सील बंद डिब्बे में रखें।

- एक कटोरी दूध में इस मिश्रण के चार चम्मच और चीनी डालकर खिलाएँ।

- शादी 18 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए।

- 21 साल की उम्र से पहले गर्भाधान करना माँ और बच्चे, दोनों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है।

- 10‑14 साल की लड़कियों को हर दूसरे दिन आयरन की गोली खानी चाहिए ताकि ख़ून की कमी (अनीमिया) से बचा जा सके।

- अगर लड़की की शादी होने तक और गर्भ होने तक आयरन की गोली दी जाए तो अनीमिया और कम वज़न के बच्चे होने की समस्या को रोका जा सकता है। आयरन की गोली हफ़्ते में तीन बार हर नव-विवाहित लड़की को भी देनी चाहिए जब तक वह गर्भ धारण न करे।

- आयरनयुक्त आहार लेने से अनीमिया की रोकथाम हो सकती है। साग, पालक, चौलाई, मेथी, मूली, अंकुरित दालों का सेवन करें।

- लोहे के बरतनों में खाना पकाना भी लाभदायक है।

- माहवारी के दौरान सफ़ाई का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग प्रजनन‑प्रणाली के संक्रमण की रोकथाम के लिए ज़रूरी है।

स्वास्थ्य और सफ़ाई

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं है बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक तंदुरुस्ती और सामाजिक कुशलता का नाम है। हर स्वस्थ इनसान सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक उत्तम जीवन जी सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं है बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक तंदुरुस्ती और सामाजिक कुशलता का नाम है। हर स्वस्थ इनसान सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक उत्तम जीवन जी सकता है।

- स्वस्थ और विकसित बालक।

- स्वस्थ और आकर्षक नौजवान।

- स्वस्थ और सफल बालिग़।

- स्वस्थ और सक्रिय बुज़ुर्ग।

स्वस्थ रहकर आप ज़िंदगी की उँचाइयों को छू सकते हैं—

स्वास्थ्य की जानकारी सफलता में मदद करती है।

जीवन शैली से भाव है हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाते‑पीते हैं, कौन‑से शारीरिक काम करते हैं और कौन‑सी अच्छी‑बुरी आदतें अपनाते हैं। यदि हमारी जीवन शैली अच्छी है तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हमेशा चुस्त और बलवान रहेंगे। जीवन शैली बेढंगी होने से हमारी उम्र कम हो सकती है और बीमार और असहाय होने के कारण हमारा जीवन कठिन हो सकता है।

स्वस्थ जीवन आपके हाथ में है—अच्छा भोजन लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तंबाकू तथा शराब से दूर रहें। हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इन अच्छी आदतों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने आप से और अपने परिवार से स्वस्थ जीवन की शुरुआत के बाद हम समाज को भी स्वस्थ बनाने में सहायता कर सकते हैं।

आइए हम सब स्वस्थ जीवन का आनंद लें!

आपका स्वास्थ्य आपकी निजी ज़िम्मेदारी है!

आपकी देखभाल आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता!

- क्या मेरा आहार मेरे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है?

- क्या मेरे शरीर को उचित व्यायाम मिलता है?

- क्या तंबाकू से मेरे शरीर को नुकसान होता है?

इन सवालों के जवाब पाने के लिए आगे पढ़ें।

स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप| अच्छे दिखेंगे: | आपका शरीर सुडौल, मांसपेशियाँ मज़बूत, आँखों में चमक और त्वचा तथा बाल सुंदर होंगे। |

| अच्छा महसूस करेंगे: | आप में ज़्यादा चुस्ती होगी, आप अच्छी तरह सोएँगे और तनाव से मुक्त रहेंगे। |

| खुश रहेंगे: | आप अपना काम और पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकेंगे और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ज़िंदगी ख़ुशी‑ख़ुशी बिता सकेंगे। |

आप ऐसा कर सकते हैं—ज़िंदगी का पूरा आनंद लीजिए।

स्वस्थ रहना सीखो! स्वास्थ्य‑लाभ कमाओ।

आज भी और कल भी

ख़ुद अर्जित कर सकते हो स्वास्थ्य तुम,

पर उधार नहीं ले सकते।

- बुरी आदतें न अपनाना।

- बुरी आदतों को छोड़ देना।

- अच्छी आदतें अपनाना।

हमारे देश में दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, साँस की समस्याएँ और दिमाग़ी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छी आदतों को अपनाकर और बुरी आदतों को छोड़कर इन बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बचपन में अच्छी आदतें अपनाना आसान होता है। इससे हम जीवन में आगे चलकर अस्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। यदि हम इक्कीसवीं सदी में अपनी और अपने देश की सफलता चाहते हैं तो हमें अपना अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देगा। अपनी उचित देखभाल से (संतुलित भोजन खाकर, चुस्त रहकर और धूम्रपान न करके) हमें अच्छा लगेगा और हमें अधिक काम करने और खेलने की शक्ति मिलेगी।

स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?हृदयरोग, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से बचें।

जीवन का आनंद लेने के लिए स्वस्थ बनें।

अपना वज़न अपने क़द के अनुसार रखें ताकि आप मोटे न हों।

ध्यान रखें कि बढ़ी हुई तोंद सेहत के लिए ख़तरनाक है।

मूलमंत्र हैं: नियमित दिनचर्या, संतुलन, संतोष और विविधता

- भोजन सीमित मात्रा में नियमित अंतराल में खाएँ

क्या आप जानते हैं कि जो लोग दिन में सिर्फ़ एक या दो बार ही भोजन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने या मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है? इससे कहीं बेहतर है दिन में कई बार थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में खाएँ। सुबह या शाम के नाश्ते में कभी नागा न डालें। सुबह और शाम के भोजन के अलावा फल खाएँ और सब्ज़ियों के सैंडविच लें।

क्या आप जानते हैं कि जो लोग दिन में सिर्फ़ एक या दो बार ही भोजन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने या मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है? इससे कहीं बेहतर है दिन में कई बार थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में खाएँ। सुबह या शाम के नाश्ते में कभी नागा न डालें। सुबह और शाम के भोजन के अलावा फल खाएँ और सब्ज़ियों के सैंडविच लें। - अपनी उम्र के अनुसार सही भोजन करें

बच्चे एक बार में बड़ों जितना खाना नहीं खा सकते। सारे दिन में वे काफ़ी शक्ति भी इस्तेमाल करते हैं। इस शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें दिन भर थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में भोजन और स्नैक्स खाने चाहिएँ। लेकिन इसके साथ इस बात का ख़याल भी रखें कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा न खाएँ।

- शारीरिक गतिविधि के अनुसार भोजन करें

भोजन शरीर का ईंधन है। ज़्यादा शारीरिक काम करनेवाले लोगों को ज़्यादा और कम शारीरिक काम करनेवालों को कम भोजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों की शक्ति की खपत उनके शारीरिक काम से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई और डाकिया, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें एक क्लर्क या अधिकारी की अपेक्षा ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि क्लर्क और अधिकारी अधिकतर बैठकर ही कार्य करते हैं।

- बाहर का खाना कम खाएँ

ढाबे या रेस्तराँ में खाना खाने की अपनी आदत न बना लें, क्योंकि इससे अंटशंट खाने का सेवन बढ़ जाता है। इस भोजन में घी‑तेल, मसाले और नमक अधिक होता है। संभव है कि यह खाना साफ़‑सुथरे ढंग से न बना हो और इसमें कुछ हानिकारक पदार्थों की मिलावट भी हो, जैसे कि मिठाई में रंग या रसायन का इस्तेमाल।

आवश्यक भोजन—अन्न जैसे चावल, रोटी, डबलरोटी—ये खेल और काम के लिए शक्ति देते हैं।

शरीर के विकास के लिए भोजन—दालें, राजमा, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही और पनीर (जो कम वसा वाले दूध या बिना वसा वाले दूध से बना हो), मेवे, मग्ज़, गिरियाँ इत्यादि जो विकास में मदद करते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है।

चेहरे पर निखार लानेवाले भोजन—फल और सब्ज़ियों से विटामिन, खनिज (Mineral) और फ़ाइबर (Fibre) प्राप्त होते हैं।

- ताज़े फल और सब्ज़ियाँ

इनसे विटामिन, खनिज (Mineral) और फ़ाइबर (Fiber) प्राप्त होते हैं।

- रेशेदार पदार्थ (फ़ाइबर)

फल और सब्ज़ियों के अलावा हमें अन्न (जैसे आटा और दलिया) से भी फ़ाइबर मिलता है। सब्ज़ियों से मिलनेवाले फ़ाइबर से हमें भोजन अच्छी तरह पचाने में सहायता मिलती है। ये मधुमेह, दिल के दौरे तथा कई क़िस्म के कैंसर को रोकने में भी सहायक होते हैं। इनसे ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी सीमित रहती है।

- चिकनाई

अच्छे विकास और स्वास्थ्य के लिए वसा, जैसे घी और तेल बेहद महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भोजन में वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा, दिल का दौरा या कई तरह के कैंसर होने का ख़तरा भी रहता है। इसलिए तली हुई चीज़ों, प्रोसेस्ड चीज़, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम और चॉकलेट का सेवन कम मात्रा में और कभी‑कभी करें।

- चीनी, चाशनी

मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से दाँत ख़राब हो जाते हैं और उनमें सड़न आ जाती है। इनसे मोटापा और आलस्य भी बढ़ता है। हालाँकि आपको बढ़ने और काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप रोटी, चावल, आलू और अरबी जैसे मिश्रित कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें और साधारण चीनी से परहेज़ रखें तो यह बेहतर होगा। खाने के बाद मीठी चीज़ें कम लेना और दूध, कॉफ़ी और चाय में चीनी कम या न डालना ही अच्छा है।

- नमक

ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा और लक़वा होने का प्रमुख कारण है। अपने भोजन में नमक की मात्रा कम रखें क्योंकि हमें इतने नमक की ज़रूरत नहीं है जितना कि हम लेते हैं। खाना बनाते समय नमक का प्रयोग कम करें तथा खाते समय ऊपर से और नमक न डालें। अचार, चटनियाँ, पापड़, चिप्स और नमकीन इत्यादि में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए ये कम खाने चाहिएँ।

खाना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें:

- फल और सब्ज़ियों को खाने, काटने और पकाने से पहले अच्छी तरह धोएँ।

- फल और सब्ज़ियों को काटने के बाद कभी न धोएँ, क्योंकि इससे विटामिन और खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।

- कच्ची सब्ज़ियों का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि इनसे विटामिन, खनिज और फ़ाइबर अधिक मात्रा में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित पदार्थों का सेवन फ़ाइबर प्रदान करता है:

- बिना छाने हुए आटे का इस्तेमाल करें।

- सेब, चीकू, अमरूद आदि का सेवन छिलके के साथ ही करें।

- सफ़ेद ब्रैड और नान के बजाय तंदूरी रोटी और चपाती खाएँ, क्योंकि नान मैदे से बनता है और इसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है।

- फलों के रस के बजाय ताज़े फलों का सेवन करें।

- कोला जैसी सॉफ़्ट ड्रिंक के बजाय फलों का रस पीना कहीं बेहतर है।

- फलों के रस के बजाय पूरा फल खाना बेहतर है।

- भाप से पकाना, बेकिंग या भूनकर खाना पकाना, उबालने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे खाने के पोषक तत्त्व कम नष्ट होते हैं।

- तलने से खाने में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोटापा, हृदय‑रोग और मधुमेह जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तलने से खाने के पोषक तत्त्व भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, वड़ा खाने से इडली खाना बेहतर है क्योंकि वड़ा तला जाता है, इसलिए इसमें काफ़ी वसा होती है, जबकि इडली को भाप में पकाया जाता है जिस कारण इसमें वसा नहीं होती।

- इसी तरह चिकनाई से परहेज़ करने के लिए तले हुए आलू के चिप्स की जगह भुनी हुई मूँगफली खानी चाहिए। मूँगफली को भूनते समय कम तेल का इस्तेमाल करें।

- पालक और तोरई जैसी सब्ज़ियों में क़ुदरती तौर पर नमक होता है, इसलिए इन्हें पकाते समय कम नमक का इस्तेमाल करें।

- नमक का सेवन कम करने के लिए खाने में ऊपर से नमक न छिड़कें।

काम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए शरीर में बल होना चाहिए। शरीर को यह शक्ति भोजन से मिलती है। लेकिन यदि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ जाएगी। शारीरिक विकास तथा काम करने, पढ़ाई, व्यायाम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति के साथ‑साथ पोषण की भी ज़रूरत होती है।

काम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए शरीर में बल होना चाहिए। शरीर को यह शक्ति भोजन से मिलती है। लेकिन यदि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ जाएगी। शारीरिक विकास तथा काम करने, पढ़ाई, व्यायाम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति के साथ‑साथ पोषण की भी ज़रूरत होती है।

कुछ खाद्य पदार्थ आपको काम करने की शक्ति तो देते हैं लेकिन विकास या चेहरे पर निखार लानेवाले पौष्टिक तत्त्व इनमें कम होते हैं। जिस खाने में पोषक तत्त्वों की कमी हो, वह हमें मोटा कर सकता है, थका सकता है और अस्वस्थ भी बना सकता है। पोषण से भरपूर खाना जैसे अनाज, दूध, फल, सब्ज़ियाँ और दालों से हमें बढ़ने की शक्ति मिलती है और शरीर तेजस्वी बनता है। हाई कैलोरीयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे सॉफ़्ट ड्रिंक, चिकनाई वाला भोजन और चॉकलेट किसी ख़ास मौक़े पर ही खाएँ और इनका सेवन कम मात्रा में करें।

आहार में पोषक तत्त्वों के मुख्य शाकाहारी स्रोत

| पोषक तत्त्व | आहार |

|---|---|

| शक्ति/बल | अनाज, दालें, कंदमूल, वसा और तेल, चीनी और गुड़। |

| प्रोटीन | दूध और दूध से बने पदार्थ, दालें, मेवे और गिरियाँ। |

| वसा/चिकनाई | मक्खन, घी, वनस्पति तेल, वनस्पति घी, मेवे और गिरियाँ। |

| कार्बोहाइड्रेट | अनाज, दालें, चीनी और गुड़, जड़ें, कंदमूल जैसे आलू, गाजर आदि। |

| रेशा/फ़ाइबर | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फल, बिना छना अनाज, दालें और फलियाँ। |

| कैल्शियम | दूध और दूध से बने पदार्थ, रागी, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ। |

| आयरन | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, राइस-फ़्लेक्स, गेहूँ का आटा, दालें। |

| विटामिन‑ए, बीटा कैरोटीन और विटामिन‑बी | मक्खन, घी, दूध, गाजर, रागी, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, पपीता, आम। |

| विटामिन‑बी कॉम्पलेक्स | दूध, हाथ से कूटकर निकाला गया चावल (मोटा चावल), गेहूँ, साबुत चने, दालें, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, मेवे और गिरियाँ। |

| विटामिन‑सी | आमला, नीबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, सलाद के पत्ते, अंकुरित दालें। |

| विटामिन‑डी | दूध, सूर्य की रोशनी। |

| आयोडीन और स्वास्थ्य |

|---|

|

आयोडीन के मुख्य स्रोत : आयोडाइज़्ड नमक और केल्प (सुखाया हुआ समुद्री शैवाल (Seaweed)) हैं। दही, गाय का दूध और स्ट्राबेरी भी इसके अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन की कमी से यह बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं: फ़ाइब्रोसिस्टिक—छाती की बीमारी, घेंघा गोइटर (Goiter), हाइपरथायरॉयडिज़्म, (Hyperthyroidism) हाइपोथायरॉयडिज़्म (Hypothyroidism) और बार‑बार गर्भपात का होना। |

- नियमित समय पर भोजन लें, आप एक बार में ज़्यादा न खाएँ।

- भोजन करने के बीस मिनट बाद आपकी भूख मिटती है। थोड़ा कम खाने के लिए छोटे ग्रास लें, उन्हें अनेक बार चबाएँ और धीरे धीरे खाएँ।

- कच्ची या पकी हुई सब्ज़ियाँ और फल फ़ाइबर देते हैं जिससे पेट जल्दी भर जाता है और आप संतुष्ट भी महसूस करते हैं।

- व्यस्त रहें, ख़ाली रहने से कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है।

| आहार की जानकारी |

|---|

शक्ति से भरपूर खाद्य पदार्थ: ये हमें ज़्यादा कैलोरीज़ देते हैं लेकिन वे पोषक तत्त्व नहीं देते जो हमें स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं—चॉकलेट, आइसक्रीम, आलू के चिप्स, सॉफ़्ट ड्रिंक आदि। पौष्टिक खाद्य पदार्थ: ये हमें शक्ति के साथ‑साथ बढ़ने और आभायुक्त होने के लिए कैलोरीज़ और पोषक तत्त्व भी देते हैं। पोषक तत्त्वों से भरपूर ऐसे भोजन हैं: रोटी, चावल, दालें, राजमा, सब्ज़ियाँ, फल, दूध और दूध से बने पदार्थ। |

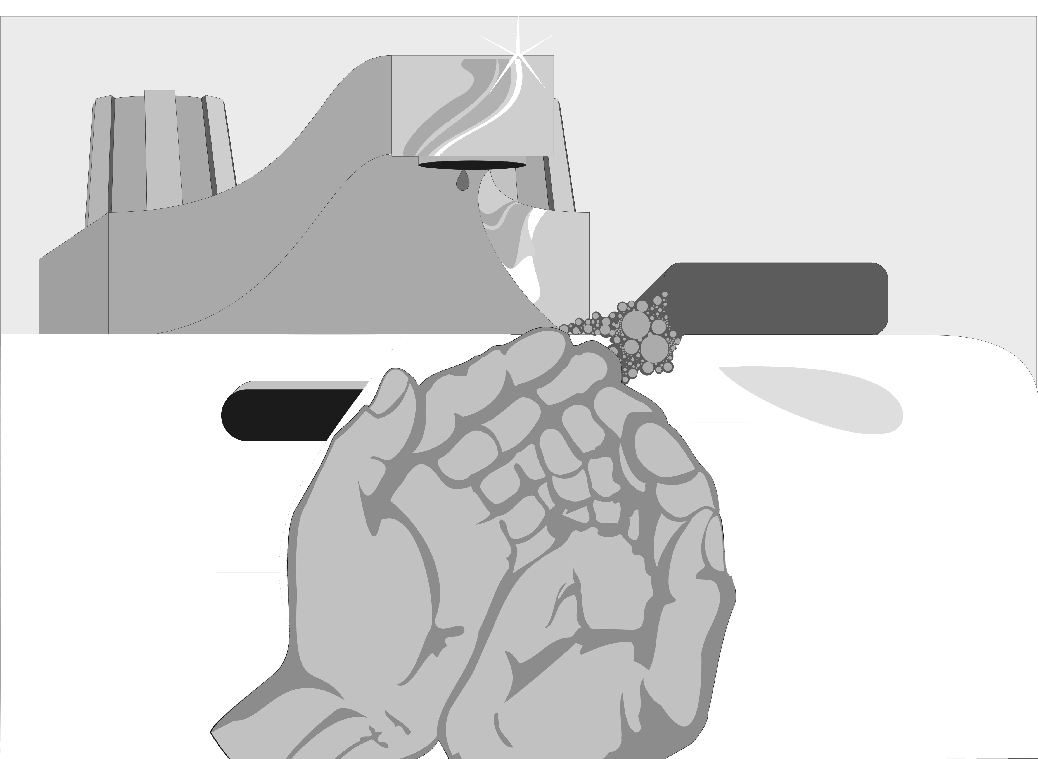

सफ़ाई की आदत

हाथ धोने से हम स्वस्थ रहते हैं

हमारे हाथों में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस चिपक सकते हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना सबसे अच्छा तरीक़ा है। यह आदत सबके लिए ज़रूरी है। ध्यान रखें कि रसोई में काम करनेवाले अपने हाथ ज़रूर धो लें।

- हाथों को गुनगुने पानी की धार में धोएँ।