माता और शिशु का स्वास्थ्य

भारत में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर अभी भी बहुत ज़्यादा है। पुस्तक के इस भाग का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं के मन से गर्भाधान, डिलीवरी और नवजात बच्चे की देखभाल से जुड़ी सभी भ्रांतियाँ और डर दूर करना है। दरअसल लोगों में गर्भावस्था और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित बुनियादी जानकारी की कमी है जिसकी वजह से उनके मन में कई प्रकार का डर समाया रहता है। यदि हम माँ और शिशु की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियाँ बरतें तो अनेक माताओं और बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं।

गर्भावस्था के दौरान देखभाल माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:

माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:

- अपने गर्भधारण का पता चलते ही आप पास के किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर या सब‑सेंटर में गर्भ के देखभाल वाले क्लीनिक (ए.एन.सी./Antenatal Clinic) में अपना नाम दर्ज करवा लें।

- डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय‑समय पर इस क्लीनिक में जाएँ। आपको इस क्लीनिक में कम से कम तीन बार जाँच करानी चाहिए: पहली बार अपना नाम दर्ज करवाते समय, दूसरी बार गर्भावस्था के 24‑28 सप्ताह के बीच और तीसरी बार बच्चा पैदा होने की तारीख़ से 3‑4 हफ़्ते पहले। इस क्लीनिक में हर बार आपकी ऊँचाई, भार और ब्लड प्रेशर मापा जाएगा। इसके साथ‑साथ हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच इत्यादि की जाएगी।

- जिन महिलाओं को गर्भ संबंधी गंभीर समस्या हो, उन्हें ए.एन.सी. में ज़्यादा बार जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान तकलीफ़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। गर्भ संबंधी गंभीर समस्या की श्रेणी में वे महिलाएँ आती हैं जिनमें नीचे दिए गए कोई भी लक्षण मौजूद हों:

- 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा आयु।

140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।

140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।- गर्भावस्था के दौरान योनि से ख़ून बहना या पेट में दर्द होना (यह गर्भपात होने के ख़तरे का संकेत है)।

- गर्भावस्था के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी), पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन आना (प्री‑एकलैंपसिया) या दौरे पड़ना (एकलैंपसिया)।

- गर्भ में जुड़वाँ बच्चे हों।

- इस गर्भ से पहले आपका बच्चा ऑपरेशन द्वारा या फ़ोरसेप्स से हुआ हो।

- बच्चा गर्भ में असामान्य स्थिति (Abnormal Position) में हो।

- माँ को हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे का रोग, मधुमेह, टी. बी. या लिवर की बीमारी हो।

- माँ की आयु तीस वर्ष से ज़्यादा हो और वह पहली बार गर्भवती हुई हो।

- गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.) के टीके ज़रूर लगवाने चाहिएँ। यदि आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो 4‑6 सप्ताह के अंतराल पर दो बार टेटनस के टीके लगवाएँ। ये टीके गर्भावस्था में कभी भी लगवाए जा सकते हैं। ये टीके टेटनस जैसी जानलेवा बीमारी से आपको और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।

- यदि आपने दूसरी बार गर्भ धारण किया है और यह पहले गर्भ धारण के तीन साल के अंदर ठहरा है और यदि आपने पहली बार टेटनस के दोनों टीके लगवाए थे, तो आपको इस बार सिर्फ़ एक ही टीका लगवाना है। लेकिन यदि पहली बार दो टीके नहीं लगे थे तो इस बार दो टीके लगवाने ज़रूरी हैं।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने में फ़ोलिक एसिड की गोलियाँ खाएँ और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड, और कैल्शियम की गोलियाँ लेती रहें ताकि गर्भ के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी) से बचा जा सके। (याद रखें कि यदि आपको पहले से ही ख़ून की कमी है तो आपको आयरन और फ़ोलिक एसिड दोनों गोलियाँ लेने की ज़रूरत है।)

- रात को कम से कम आठ घंटे की नींद लें और यदि संभव हो तो दोपहर को भी दो घंटे आराम करें।

- धूम्रपान या शराब का सेवन न करें। यह भी ध्यान रखें कि आपके आसपास भी कोई धूम्रपान न करता हो।

- डॉक्टर से पूछे बताए बिना कोई दवा न खाएँ। साथ ही अपनी मरज़ी से एक्स‑रे या अल्ट्रासाउंड जैसी जाँच न करवाएँ। ये ख़तरनाक हो सकते हैं।

- अपने आपको साफ़ और स्वच्छ रखें।

- अपने स्तन साफ़ रखें, उन्हें रोज़ धोएँ। यदि स्तन के निप्पल अंदर की तरफ़ मुड़े हुए हैं, तो इस समस्या का अभी समाधान करें। उन्हें हलके से बाहर की तरफ़ खींचें और कुछ समय तक ऐसे ही खींचे रखें। दिन में 5‑6 बार ऐसा करें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने और आख़िरी 6 सप्ताह में यौन‑संबंध न बनाएँ।

- नीचे लिखे लक्षणों के प्रति सावधान रहें। ये ख़तरनाक हो सकते हैं। इनका तुरंत इलाज करवाएँ:

- लगातार सिरदर्द

- नज़र कमज़ोर होना या धुँधला दिखाई देना

- एड़ियों के आसपास सूजन

- पेट दर्द

- योनि से ख़ून बहना या पानी जैसे द्रव का बहुत ज़्यादा बहना

- बच्चा पैदा होने की अनुमानित तारीख़ से कुछ सप्ताह पहले ही डिलीवरी की तैयारी कर लें। यह बेहद ज़रूरी है कि डिलीवरी किसी कुशल डॉक्टर/नर्स द्वारा एक साफ़ और सुरक्षित जगह पर हो।

- अपने नज़दीकी अस्पताल की जानकारी हासिल करें, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको वहाँ ले जाया जा सके। किसी गाड़ी का पहले से ही इंतज़ाम करना ना भूलें।

- संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। गर्भ धारण करने से पहले आप जितना खाना खाती थीं, गर्भ के दौरान उससे डेढ़ गुणा भोजन खाएँ। याद रखें, यदि आप पौष्टिक आहार लेंगी तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अच्छी ख़ुराक मिलेगी और जन्म के वक़्त उसका वज़न अच्छा होगा। अपने भोजन में आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, विटामिन के लिए मौसम के ताज़े फल, ताक़त के लिए गुड़ और प्रोटीन के लिए चने, मटर तथा दालों का सेवन करें। ये सब शरीर की ताक़त के लिए ज़रूरी हैं। अगर हो सके तो दिन में आधा लीटर यानी दो गिलास दूध भी ज़रूर पिएँ।

भोजन में आयरन का अंश

| भोजन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से अधिक | |

|---|---|

| पूरे गेहूँ का आटा | हरे केले |

| व्हीट जर्म (Wheat germ) | भिस (कमल ककड़ी) |

| दलिया | तरबूज़ |

| राइस फ़्लेक्स (पोहा) | बादाम |

| बाजरा | किशमिश |

| सूखे मटर | तिल |

| सोयाबीन | कलौंजी |

| राजमा | इमली का गूदा |

| लोबिया | धनिये के बीज |

| दालें | जीरा |

| चने की दाल | अजवायन |

| साबुत चने | अमचूर |

| भुने हुए चने | हल्दी पाउडर |

| चने के पत्ते | मुनक्का |

| अरबी के पत्ते | गुड़ |

| फूल गोभी के पत्ते | प्याज़ के पत्ते |

| सरसों के पत्ते | शलगम के पत्ते |

| मूली के पत्ते | |

| जन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से कम | |

|---|---|

| ज्वार | हरे मटर |

| मकई | बथुआ के पत्ते |

| जौ | सेम की फलियाँ |

| चावल | सेब |

| रागी | आमला |

| पालक | काजू |

| मेथी | चीकू |

| चौलाई | |

जन्म के समय देखभाल

डिलीवरी का स्थान

- हो सके तो पहली डिलीवरी अस्पताल में करवाएँ।

- यदि डिलीवरी घर में होनी हो तो किसी कुशल नर्स/दाई/डॉक्टर द्वारा होनी चाहिए। कमरा साफ़‑सुथरा, हवादार, हलका गरम और ज़रूरत के मुताबिक़ रोशनी वाला होना चाहिए। चारपाई, चटाई और कंबल आदि का इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धूप लगवा लें।

- बच्चा पैदा करने में सहायता करनेवाले के हाथ साफ़ होने चाहिएँ। उसके नाख़ून कटे हों और डिलीवरी से पहले साबुन और साफ़ पानी से हाथ धो लेने चाहिएँ। उसे अपने हाथ पोंछने नहीं चाहिएँ और न ही किसी चीज़ को छूना चाहिए।

- डिलीवरी साफ़ जगह या साफ़ बिस्तर पर होनी चाहिए।

- नाल (Umbilical cord) को बाँधने के लिए साफ़ धागे का इस्तेमाल करें।

- नाल को काटने के लिए नए और साफ़ ब्लेड का प्रयोग करें।

- नाल पर कुछ न लगाएँ। इसे साफ़ रखें।

- डॉक्टर, दाई या नर्स को सूचित करें।

- नीचे लिखा सामान तैयार रखें: नया ब्लेड, साबुन, धागा, दस्ताने, (दाई द्वारा इस्तेमाल करके फेंके जानेवाला सामान), बच्चे को लपेटने के लिए साफ़ कपड़ा, माँ के लिए सेनिटरी नैपकिन, रुई और कपड़े की पट्टी और गरम पानी।

- डिलीवरी की दर्द के दौरान काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ।

- दर्द के शुरुआती दौर में पैदल चलें।

- जब पानी की थैली फट जाए तो बैड पर लेटकर लंबी‑लंबी साँस लें।

- पेट को बाहर से न दबाएँ और न ही पेट के बल लेटें।

- पानी की थैली को ब्लेड या नाख़ून से न फोड़ें।

- बच्चे को जल्दी पैदा करने के लिए कोई टीका न लगवाएँ।

- डिलीवरी की दर्दों के बीच के समय में बच्चे को नीचे धकेलने की कोशिश न करें।

- बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर न खींचें।

- योनि की जाँच बार‑बार न करवाएँ।

- पैदा होने पर स्वच्छ और मुलायम कपड़े से बच्चे को साफ़ करें।

- कपड़े की दो तह करके बच्चे को उसमें लपेटें और माँ के बग़ल में लिटाएँ। माँ के शरीर की गरमी बच्चे को गरम रखेगी।

- बच्चे के पैदा होने के आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर दें। बच्चे को सीधी हवा न लगने दें। यदि बच्चे का भार कम है (2.5 किलोग्राम से कम) तो उसे जन्म के एक सप्ताह तक न नहलाएँ।

- ध्यान रखें कि बच्चे की देखभाल सिर्फ़ एक या दो लोग ही करें।

यदि माँ और बच्चे में इनमें से कोई भी ख़तरे का लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएँ:

- बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में योनि से अत्यधिक रक्त बहना।

- अगर डिलीवरी के दर्द को शुरू हुए 24 घंटे हो जाएँ और फिर भी बच्चा पैदा न हो।

- बच्चे का हाथ या पैर पहले बाहर आए।

- यदि योनि से गंदा द्रव्य निकले।

- डिलीवरी के दौरान माँ को दौरे पड़ें।

- माँ को पेट में अत्यधिक दर्द हो या त्वचा पीली पड़ जाए या साँस ठीक से न आए।

- बच्चे का रंग पीला या नीला हो या वह रोता न हो।

- बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है।

- आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें और प्रोटीनयुक्त भोजन लें।

- दूध और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें।

- सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।

- 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध ही दें। दूध पिलाने से पहले स्तनों के निप्पल और उसके आसपास की जगह को साफ़ करें।

- रोज़ाना स्नान करें और 6‑8 घंटे बाद पैड बदलते रहें।

- बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह के अंदर माँ को कम से कम तीन बार नर्स या दाई से या अस्पताल में जाँच ज़रूर करवानी चाहिए।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर‑अंदर माँ को बहुत तेज़ बुख़ार होना और योनि से दुर्गंधपूर्ण स्राव होना।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर योनि से अत्यधिक ख़ून आना।

- सिरदर्द और उलटी आना या दौरे पड़ना।

- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर पेट में अधिक दर्द रहना।

नवजात बच्चे की देखभाल गर्भ से ही शुरू हो जाती है। डिलीवरी अस्पताल में या कुशल दाई के हाथों घर में करवाएँ। इसके अलावा:

- पैदाइश के समय बच्चे को साँस लेने में दिक़्क़त हो तो साँस लेने में उसकी सहायता करें। (देखें पृ.47 पर पाँचवा नंबर)

- सामान्य से कम तापमान वाले बच्चे की देखभाल।

- बच्चे को कोई संक्रमण (Infection) होने से बचाव।

- साधारण से कम वज़नवाले (2.5 किलोग्राम से कम) बच्चों की देखभाल।

- गंभीर समस्या वाले नवजात शिशु की पहचान।

- 95% बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं। उनकी त्वचा का रंग गुलाबी होता है और वे आसानी से साँस लेते हैं। उनके दिल की धड़कन 120‑160 प्रति मिनट होती है। ऐसे बच्चे को एक साफ़ और मुलायम कपड़े से पोंछकर गरम कपड़े में लपेट दें और स्तनपान के लिए माँ के पास लिटा दें।

- कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद रोते नहीं और साँस भी अनियमित रूप से लेते हैं। उनकी त्वचा का रंग नीला या पीला होता है। उनके दिल की धड़कन 100 प्रति मिनट से कम होती है या फिर सुनाई ही नहीं देती। इसका मतलब है कि बच्चे को साँस लेने में कहीं रुकावट हो रही है।

- बच्चे को शरीर गरम रखनेवाली मशीन (Warmer) या बल्ब के नीचे लिटा दें।

- बच्चे को करवट देकर लिटाएँ ताकि द्रव्य आसानी से बाहर आ सके।

- यदि संभव हो तो थूक खींचने वाले यंत्र से द्रव्य को बाहर निकालें। बच्चे का मुँह, नाक और गला साफ़ करें ताकि साँस की नली में कोई रुकावट न हो।

- साँस की नली की सफ़ाई के बाद बच्चा आराम से साँस लेता है और उसके बाद रो भी पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा न हो, तो उँगलियों से उसके पैरों के तलवों या पीठ को धीरे-धीरे मलें।

- मुँह से मुँह लगाकर बच्चे को साँस दें। अपने गालों में हवा भरके बच्चे के मुँह में हवा भरें। ज़्यादा ज़ोर न लगाएँ क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत छोटे व कोमल होते हैं।

- यदि ये सभी उपाय काम न करें, तो बच्चे को तुरंत पास के अस्पताल ले जाएँ।

- बच्चे को उलटा न करें।

- बच्चे को मुँह के बल न लिटाएँ।

- बच्चे की पीठ पर ज़ोर से न थपथपाएँ।

- बच्चे का पेट न दबाएँ।

- बच्चे पर गरम या ठंडा पानी न छिड़कें।

Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।

Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।

यदि हथेलियाँ और तलवे ठंडे हों, लेकिन छाती और पेट गरम हों, तो यह ठंड का बुरा प्रभाव है।

हाइपोथर्मियायदि शरीर के सभी अंग ठंडे हों तो बच्चे को हाइपोथर्मिया है। आम तौर पर स्वस्थ नवजात बच्चे की त्वचा छूने में गरम और देखने में गुलाबी होती है।

हाइपोथर्मिया की रोकथाम- बच्चे के पैदा होते ही उसे साफ़, गरम तौलिए से पोंछें।

- फिर उसे सिर से पैर तक गरम, सूखे तौलिए या रुई में लपेटें।

- नवजात बच्चे को माँ के साथ लिटाएँ।

- कमरा हलका गरम होना चाहिए और पंखे बंद कर दें।

- यदि गरम करनेवाली मशीन (Warmer) उपलब्ध हो, तो बच्चे को उसमें लिटा दें, नहीं तो 200 वॉट के बल्ब से डेढ़ फ़ुट दूर लिटा दें। कमरे को हीटर से गरम रखें या गरम पानी की बोतल इस्तेमाल करें।

- बच्चे को माता के स्तनों के बीच (कंगारू की तरह) रखें।

जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संक्रमण का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है; बच्चों की मौत का यही सबसे बड़ा कारण है।

- प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (Tetanus Toxoid) के दो टीके ज़रूर लगवाएँ।

- जहाँ डिलीवरी होनी है, वह जगह साफ़, हवादार और अच्छी रोशनीवाली होनी चाहिए।

- डिलीवरी में सहायता करनेवाली नर्स को पहले अपने हाथ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिएँ।

- नाल (कॉर्ड) की देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसे एक साफ़ और नए ब्लेड से काटें, कीटाणुरहित धागे से बाँधकर साफ़ और सूखा छोड़ दें।

- जिस किसी ने भी बच्चे की देखभाल करनी हो उसे अपने हाथ अच्छी तरह (कम से कम एक मिनट के लिए) धोने चाहिएँ।

- बच्चे के नाख़ून काटें।

- बच्चे को कम से कम 6 महीने तक स्तनपान करवाएँ।

- नवजात बच्चे को साफ़ कपड़े पहनाएँ।

- बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।

- बच्चे को शहद, चाय, गुड़, पानी या घुट्टी और बोतल का दूध न दें।

- किसी बीमार व्यक्ति को नवजात बच्चे को उठाने या सँभालने न दें।

- बच्चे को भीड़ वाली जगह पर न लेकर जाएँ।

- जहाँ नवजात शिशु हो, उस कमरे में बहुत से लोगों को न जाने दें।

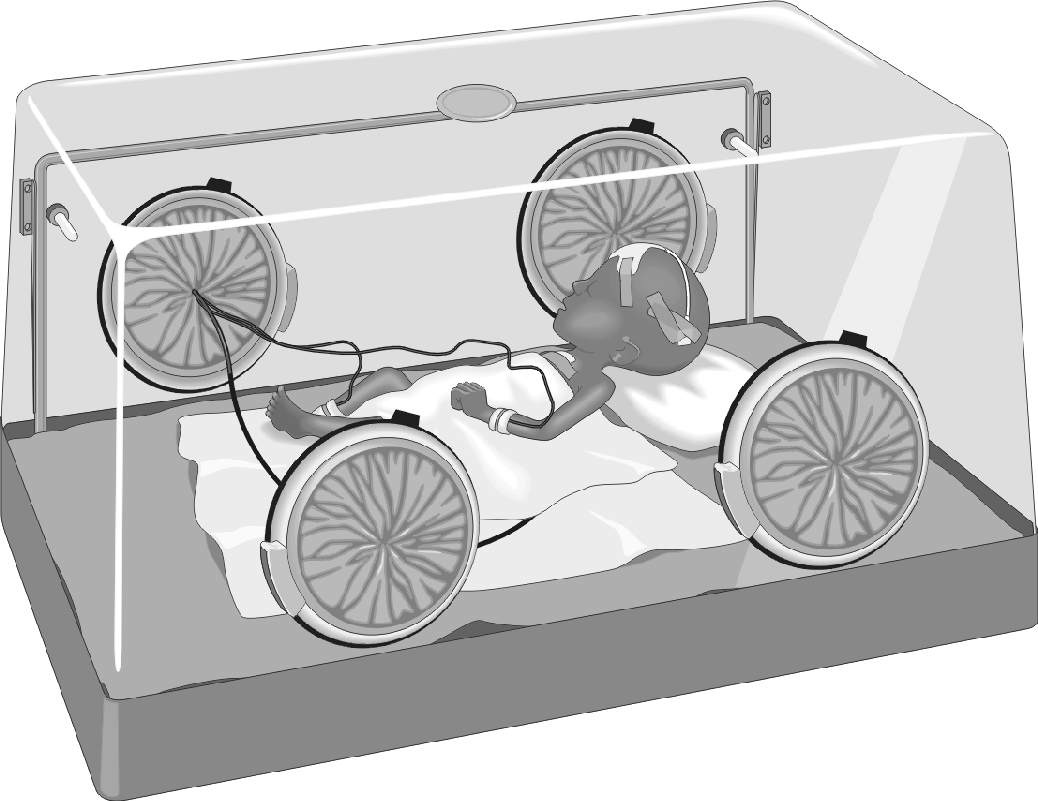

नवजात बच्चे का सामान्य वज़न 2.5 किलोग्राम होता है। यदि बच्चे का भार जन्म के समय इस से कम है, तो उसे ‘कम वज़न वाला बच्चा’ माना जाता है। जिन बच्चों का भार 2.0 से 2.5 किलोग्राम के बीच होता है उनकी देखभाल घर पर ही की जा सकती है, लेकिन जिनका वज़न 2 किलोग्राम से भी कम होता है उन्हें अस्पताल में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है।

कम वज़न वाले बच्चों की घर पर देखभाल- पहले सप्ताह में बच्चे को रोज़ाना गीले कपड़े से साफ़ करें। सप्ताह के अंत में उसे नहलाएँ।

- यदि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाए तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को गरम कपड़ों में लपेटकर रखें या माता के शरीर के साथ लिटाएँ। कंगारू की तरह, बच्चे को माता के स्तनों के बीच लिटाएँ।

- बच्चे को साफ़ और हवादार कमरे में लिटाएँ, कमरे को हलका गरम रखें।

- बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ। कम से कम हर दो घंटे बाद दूध ज़रूर दें क्योंकि बच्चा थोड़ा‑सा दूध पीने के बाद जल्दी थक जाता है।

- यदि बच्चा स्तनपान न कर पाता हो तो स्तनों से दूध निकालकर बच्चे के मुँह में डालें या किसी कटोरी में डालकर चम्मच से पिलाएँ।

- ध्यान रखें कि बच्चे को दस्त या फेफड़ों का संक्रमण न होने पाए। यदि दस्त लगें, तो बच्चे को ओ.आर.एस. (oral rehydration solution) का घोल दें और जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- कमज़ोर बच्चे संक्रमणों का शिकार जल्दी होते हैं इसलिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है।

- बच्चे को कम से कम लोग उठाएँ। बीमार लोगों को बच्चे के पास न आने दें।

भविष्य में माँ बननेवाली महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- बारह साल की आयु के बाद लड़कियाँ ताक़त (आयरन) की गोलियों का सेवन शुरू कर दें।

- 21 वर्ष की आयु से पहले गर्भ धारण न करें।

- गर्भावस्था में सामान्य से ज़्यादा भोजन करें और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम न करें।

- धूम्रपान और शराब का सेवन न करें।

- दिन में कम से कम दो घंटे आराम करें और रात को आठ घंटे नींद ज़रूर लें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीने केवल फ़ोलिक एसिड और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें।

- गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर से कम से कम तीन बार जाँच ज़रूर करवाएँ।

- ख़ून की कमी (अनीमिया), हाई ब्लड प्रेशर और ख़ून बहने का पता लगते ही तुरंत अस्पताल जाएँ।

- दो बच्चों के जन्म में कम से कम तीन साल का अंतर ज़रूर रखें।

यदि बच्चे में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण हो, तो उसे अस्पताल ले जाएँ:

- जन्म के समय बच्चे का वज़न 1 किलो 800 ग्राम से कम हो, या पूरे समय से पहले डिलीवरी हो।

साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।

साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।- बच्चा स्तनपान न कर पा रहा हो।

- बच्चे को झटके या दौरे आ रहे हों।

- बच्चे को ज्यादा नींद आती हो या बहुत ज़्यादा रोता हो।

- बच्चे का चेहरा सफ़ेद/पीला लगे।

- बच्चे को बुख़ार हो या उसका शरीर ठंडा हो।

- कहीं से भी ख़ून निकल रहा हो।

- बच्चे का पेट फूला हुआ हो या उसे उलटियाँ आएँ।

- उसकी नाल से पस निकल रही हो।

- बच्चे में कोई जन्मजात दोष हो।

- माँ का दूध पहले 6 महीने बच्चे के लिए संतुलित आहार है। बच्चे को माँ का पहला दूध (Colostrum) ज़रूर दें, क्योंकि इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है।

- पैदा होने के आधे घंटे से दो घंटे के बीच या जितना जल्दी हो सके, स्तनपान शुरू कर दें।

- जब बच्चा दूध के लिए रोए, तब या हर दो घंटे में स्तनपान कराएँ।

- पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ।

- बच्चे को पानी, घुट्टी या बोतल का दूध न दें।

- जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो धीरे‑धीरे स्तनपान कम बार करवाएँ। उसे तरल आहार, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी और लस्सी देना शुरू कर दें। उसके बाद कुछ गाढ़ा आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर, उबालकर मसले हुए आलू, मसला हुआ केला और घर में बनाया हुआ सैरेलैक खिलाएँ। माँ का दूध भी देते रहें।

- शुरू‑शुरू में यह सब दिन में तीन से चार बार दें।

- धीरे‑धीरे इनकी मात्रा बढ़ा दें और भोजन ज़्यादा बार दें।

- नौ महीने की आयु से उसे वे सब खिलाएँ जो आप अपने लिए पकाते हैं।

- डेढ़ साल के बच्चे को एक बड़े आदमी के भोजन की आधी मात्रा खानी चाहिए।

नवजात बच्चे में इन लक्षणों का ध्यान रखें:

- बच्चे का शरीर ठंडा हो या बुख़ार और कंपन हो।

- साँस तेज़ और मुश्किल से आती हो।

- बच्चा दूध न ले पा रहा हो या खाना नहीं खा पा रहा हो।

- बच्चा सामान्य से ज़्यादा सोता हो और उसे जगाने में मुश्किल होती हो।

- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती अंदर की तरफ़ खिंची हो यानी जब बच्चा अंदर साँस भरे, तो छाती और पेट के बीच में खिंचाव के कारण गड्ढा नज़र आता हो।

- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती से सीटी जैसी आवाज़ आती हो।

- तरल पदार्थ ख़ूब दें।

- माँ का दूध देते रहें।

- बच्चे को गरम रखें।

- बच्चे को साफ़ और धुएँ से रहित कमरे में रखें।

- यदि ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई नज़र आए तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- यदि इनमें से कोई लक्षण नज़र आए तो कोई घरेलू नुसख़ा न दें।

- बच्चे को किसी नीम‑हकीम डॉक्टर के पास न लेकर जाएँ।

बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।

बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।

टीकाकरण की समय सूची

| 1. | जन्म के समय | बी.सी.जी. और ओ.पी.वी. (पोलियो) की ज़ीरो ख़ुराक |

| 2. | 1½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की पहली ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की पहली ख़ुराक |

| 3. | 2½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की दूसरी ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की दूसरी ख़ुराक |

| 4. | 3½ महीना होने पर | हेपेटाइटिस बी की तीसरी ख़ुराक |

| 5. | 9 महीना होने पर | खसरा और विटामिन‑ए की पहली ख़ुराक |

| 6. | 16 – 24 महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर + विटामिन‑ए की दूसरी ख़ुराक |

| 7. | 2 साल होने पर | विटामिन‑ए की तीसरी ख़ुराक |

| 8. | 2½ साल होने पर | विटामिन‑ए की चौथी ख़ुराक |

| 9. | 3 साल होने पर | विटामिन‑ए की पाँचवीं ख़ुराक |

| 10. | 4½ to 5 साल होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर+हेपेटाइटिस बी बूस्टर |

| 11. | 10 & 16 साल होने पर | टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.)+ हेपेटाइटिस बी बूस्टर |

- 0‑5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान ओ.पी.वी. की दो बूँदें ज़रूर देनी चाहिएँ।

- टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और जन्म के पहले साल में ही हो जाना चाहिए।

- दस्त लगने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे मृत्यु भी हो सकती है।

- यदि बच्चा स्तनपान न कर रहा हो तो बच्चे को तरल पदार्थ ज़्यादा दें, जैसे नारियल पानी, नीबू पानी, हलकी चाय, छाछ, सूप, खिचड़ी, हलकी दाल, दलिया, पके हुए चावल, उबालकर मसले हुए आलू।

- ओ.आर.एस. (Oral rehydration solution) यानी जीवन रक्षक घोल दें।

- माँ का दूध पिलाते रहें।

- यदि दो हफ़्ते से ज़्यादा दस्त चलें या साथ में ख़ून आए तो डॉक्टर से मिलें।

- जब बच्चा दस्त के बाद ठीक हो तो उसे अगले दो हफ़्ते तक सामान्य भोजन के अलावा एक और बार अतिरिक्त भोजन ज़रूर दें।

- बच्चे की उलटियाँ और दस्त पर क़ाबू न पाया जा सके।

- दस्त में ख़ून आए।

- बच्चा कुछ खा‑पी न रहा हो।

- बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती हो और उसे जगाना मुश्किल हो।

- बच्चा पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया हो।

- बच्चा धीमे‑धीमे रोता हो, आँखों से आँसू न आएँ, मुँह और होंठ सूखे हों।

- त्वचा में लचीलापन कम हो।

- आँखें धँसी हुई हों और सिर का ऊपरी हिस्सा धँसा हो (बच्चे के सिर की हड्डी में नरम जगह)।

- पेशाब कम आए।

- केवल माँ का दूध दें: बच्चे को पहले 6 महीने में घुट्टी या बोतल से दूध न दें।

- भोजन और पीने के पानी को ढककर मक्खियों से बचाकर रखें।

- बच्चे को साफ़–सुथरा रखें और उसके नाख़ून नियमित रूप से काटते रहें।

- खाने से पहले और शौच के बाद साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोएँ।

कुपोषण (Malnutrition)

कुपोषण के कारण- सातवें महीने से पहले स्तनपान बंद करना।

- ठीक से सफ़ाई न होना/पौष्टिक आहार की कमी।

- पेट में कीड़े होना।

- बार‑बार दस्त आना या छाती में संक्रमण होना।

- बच्चे का वज़न या क़द ठीक तरह न बढ़ना।

- उम्र के हिसाब से वज़न कम होना।

- पूरे शरीर में सूजन या बहुत पतला होना।

- त्वचा में बार‑बार संक्रमण, जैसे फोड़े, फुंसी आदि।

- बच्चे को ऐसी चीज़ें खाने की आदत, जो खाने लायक़ नहीं हैं—जैसे मिट्टी, काग़ज़, चॉक, पेंसिल, बाल आदि।

- प्रोटीन से भरपूर भोजन करना।

- पेट के कीड़ों का इलाज करवाना।

- पौष्टिक आहार जैसे घर में बना सैरेलैक:

- 250 ग्राम भुने हुए चने + 100 ग्राम मुरमुरे लें।

- इनको अलग‑अलग पीसें और छान लें।

- आपस में मिलाकर, सील बंद डिब्बे में रखें।

- एक कटोरी दूध में इस मिश्रण के चार चम्मच और चीनी डालकर खिलाएँ।

- शादी 18 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए।

- 21 साल की उम्र से पहले गर्भाधान करना माँ और बच्चे, दोनों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है।

- 10‑14 साल की लड़कियों को हर दूसरे दिन आयरन की गोली खानी चाहिए ताकि ख़ून की कमी (अनीमिया) से बचा जा सके।

- अगर लड़की की शादी होने तक और गर्भ होने तक आयरन की गोली दी जाए तो अनीमिया और कम वज़न के बच्चे होने की समस्या को रोका जा सकता है। आयरन की गोली हफ़्ते में तीन बार हर नव-विवाहित लड़की को भी देनी चाहिए जब तक वह गर्भ धारण न करे।

- आयरनयुक्त आहार लेने से अनीमिया की रोकथाम हो सकती है। साग, पालक, चौलाई, मेथी, मूली, अंकुरित दालों का सेवन करें।

- लोहे के बरतनों में खाना पकाना भी लाभदायक है।

- माहवारी के दौरान सफ़ाई का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग प्रजनन‑प्रणाली के संक्रमण की रोकथाम के लिए ज़रूरी है।