आँखों की देखभाल

आँखें इस दुनिया को देखने का ज़रिया हैं। ये क़ुदरत की अमूल्य देन हैं। हम एक अंधे इनसान की हालत का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब हम आँखें बंद करके कुछ समय बिताएँ।

हम जीवन भर इन आँखों के द्वारा ही देख पाते हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। आँखों की तकलीफ़ जीवन में कभी भी हो सकती है। आँखों की कई बीमारियाँ तो बच्चे को माता के गर्भ में ही हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ जन्म के समय हो जाती हैं, तो कई बचपन में स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाने की उम्र के दौरान होती हैं। जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापे में भी आँखों की कई तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।

सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।

आइए! अब देखें कि आँखों की देखभाल माता के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक और उसके बाद भी (नेत्रदान के लिए) कैसे करनी है।

गर्भावस्था के दौरान बच्चे की आँखों की देखभालगर्भावस्था के दौरान उचित आहार न लेने से, ख़ून की कमी से, स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन करने से, पेट का एक्स‑रे करवाने से या रूबेला (खसरा) का संक्रमण होने से, माता के पेट में पल रहे बच्चे की आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। जन्मजात सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और रेटिनोपैथी के कारण भी अंधापन हो सकता है। ऐसी समस्याओं की रोकथाम के लिए ये उपाय करने चाहिएँ:

- किशोरावस्था से पहले लड़कियों को रूबेला (एम.एम.आर.) का टीका लगवाएँ।

- पेट के अनावश्यक एक्स‑रे न करवाएँ और स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन न करें।

- संतुलित आहार लें।

- गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में अनावश्यक दवाइयों का सेवन न करें।

शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:

शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:

- ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम (Ophthalmia neonatorum) (नवजात शिशु की आँखों में संक्रमण होना)।

- जन्मजात काला मोतिया (बच्चे की आँखों में दबाव ज़्यादा होना)।

- नेसोलेक्रिमल नाली (Nasolacrimal-duct) में रुकावट (आँसू निकलनेवाली नाली में रुकावट)।

इन परिस्थितियों में यदि आप डॉक्टर से इलाज करवाएँ तो बच्चे को अंधेपन और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि बच्चे की आँखों की पुतली में कुछ सफ़ेदी नज़र आए तो यह जन्मजात सफ़ेद मोतिया (Cataract) या आँखों के कैंसर (Retinoblastoma) या किसी और गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आँखों के डॉक्टर की सलाह लें।

बढ़ते हुए बच्चों में आँखों की तकलीफ़ेंजैसे‑जैसे बच्चा बड़ा होता है, नीचे दी गई समस्याएँ आ सकती हैं:

पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापनबच्चों में विटामिन‑ए की कमी के कारण रतौंधी (रात का अंधापन) और आँखों में सूखापन हो जाता है। कॉर्निया (जो आँख के सामने की पारदर्शी झिल्ली है) में ज़ख़्म होने पर उसके छिन्न‑भिन्न हो जाने से पूर्ण अंधापन (Keratomalacia) या एक आँख की नज़र ख़त्म हो जाती है। अंधेपन की यह अवस्था पौष्टिक आहार की कमी के कारण होती है। यह ज़्यादातर पाँच साल से कम उम्र वाले बच्चों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर उन बच्चों में जिनके आहार में प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी होती है। साँस लेने की ऊपरी नली में संक्रमण (upper respiratory tract infection), खसरा, दस्त और पेट में कीड़े भी इसका कारण हो सकते हैं।

पौष्टिक आहार की कमी से होनेवाले अंधेपन को रोकने के लिए गाजर, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ (जैसे पालक और बथुआ) और दूध के पदार्थों का सेवन करें। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को माता का दूध दें।

यदि आपको ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध न हों तो बच्चे को हर 6 महीने में (6 महीने से 6 साल की उम्र तक) विटामिन‑ए की दवा दें।

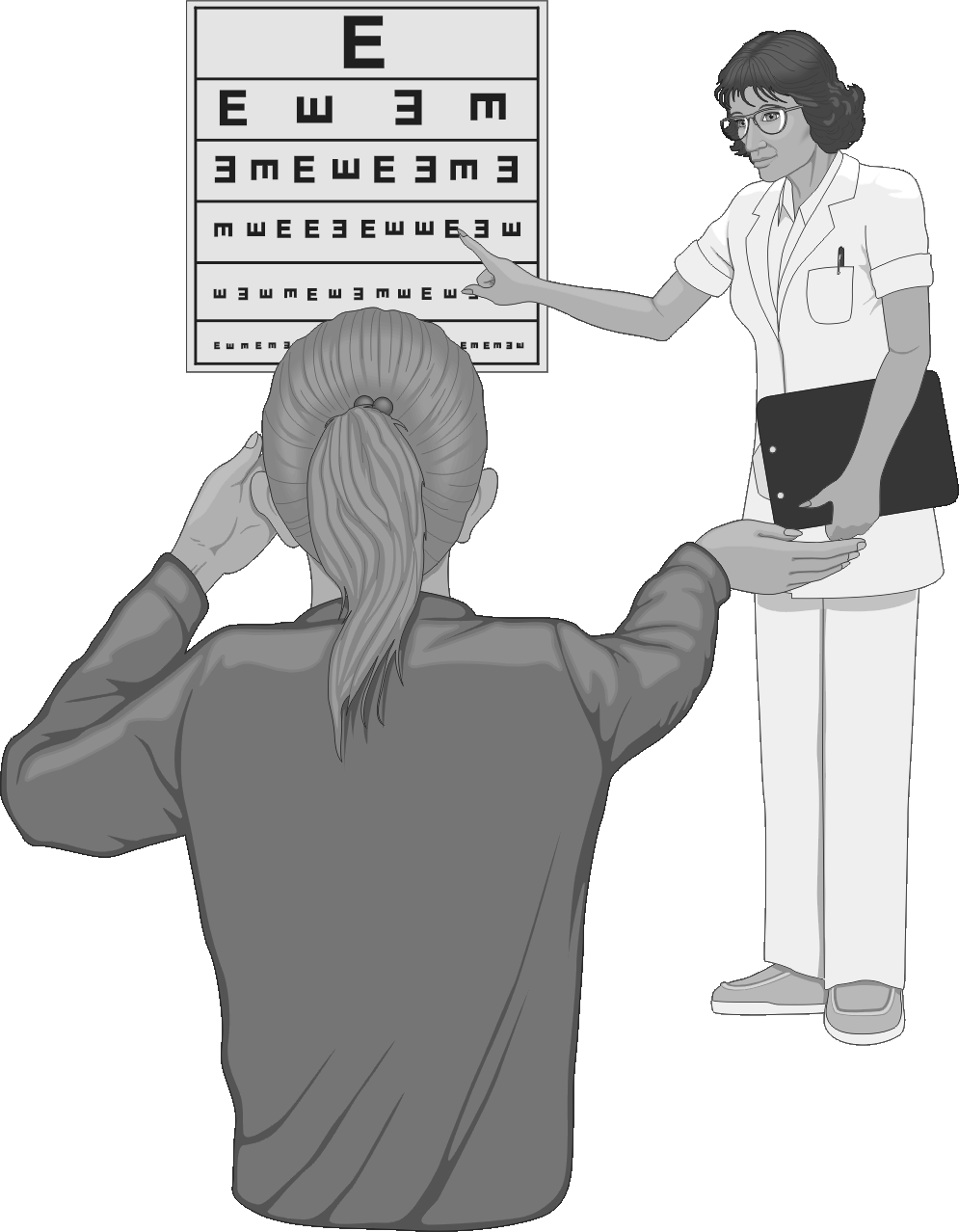

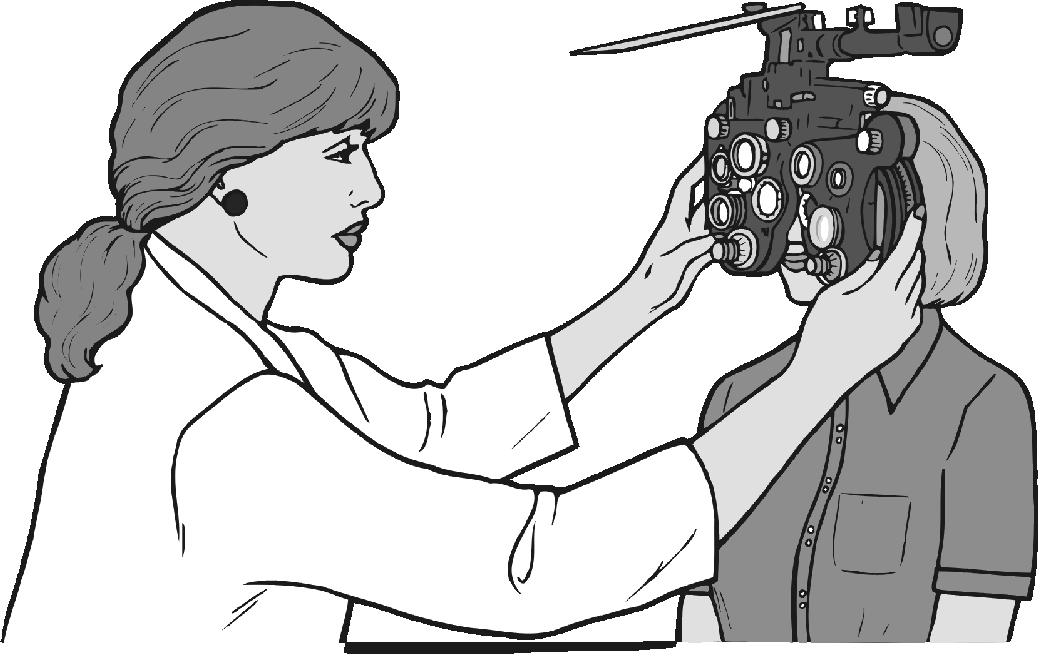

स्कूल जानेवाले 6 से 14 साल के बच्चों में आँखों की समस्याएँनज़र में कमज़ोरी (Refractive errors), कोई स्पष्ट कारण न होने पर भी दृष्टि में कमी (Amblyopia), भेंगापन और रंगों को पहचानने की क्षमता की जाँच करवाएँ।

नज़र की कमज़ोरी (जिसमें चश्मा लगाना ज़रूरी है) इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:

इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:

- केवल पास की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Near-sightedness)।

- केवल दूर की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Far-sightedness)।

- आँख की बाहर की सतह में असमानता (Astigmatism)।

ये तीनों समस्याएँ हर उम्र के लोगों को हो सकती हैं और आम तौर पर चश्मा लगाने से इनका समाधान भी हो जाता है। आँख के गोले (eye ball) के आकार में बदलाव आने के कारण दूर या पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में यह समस्या जन्म से हो सकती है। यदि बच्चों में इनमें से कोई बीमारी हो, तो वे:

- बार‑बार पलकें झपकते हैं और आँखें मलते हैं।

- पास या दूर की किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों को भींचते हैं या उन्हें दबाते हैं।

- किताब को पढ़ते समय उसे आँखों के बहुत पास रखते हैं।

- दूर टँगी हुई घड़ी का समय नहीं देख पाते।

- कम रोशनी में ठीक तरह चल नहीं पाते और लड़खड़ा जाते हैं।

- अपने आसपास हो रहे किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता।

बच्चे आम तौर पर नहीं बताते कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि उन्हें इस समस्या का एहसास ही न हो। वे टेलीविज़न या ब्लैक‑बोर्ड के नज़दीक बैठकर या आँखें भींचकर जैसे‑तैसे काम चला लेते हैं।

बीमारी का पता जल्दी लगाने और उसका इलाज समय से करवाने के लिए स्कूल जाने से पहले बच्चे की आँखों की जाँच करवाएँ। स्कूल जाने वाले बच्चों की (6‑14 साल की उम्र के बीच) साल में कम से कम एक या दो बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

भेंगापन (आँखों का टेढ़ा होना)भेंगापन न केवल देखने में बुरा लगता है बल्कि इससे अंधापन भी हो सकता है। इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए।

रंगों की पहचान में समस्याइस तरह की समस्या का पता तब चलता है जब बच्चा कोई विशेष व्यवसाय अपनाना चाहता है। रंगों की पहचान न कर पाने की समस्या के कारण बच्चे को उस व्यवसाय के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। उस समय बहुत निराशा होती है। यदि इस समस्या का पता जल्दी चल जाए तो माता‑पिता और बच्चा पहले से ही ऐसे पेशे के बारे में निर्णय ले सकते हैं जहाँ इस समस्या से कोई बाधा न पड़े।

आँखों में चोटआँखों में चोट लगने के कारण बहुत‑से लोग आँखों की रोशनी गँवा बैठते हैं। बच्चों को चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आँखों में चोट आम तौर पर निम्न कारणों से लगती है:

- आँख में गेंद या किसी ठोस वस्तु का सीधे टकराना।

- आँख में किसी नुकीली वस्तु का चुभ जाना।

- आँख में किसी रसायन का पड़ जाना।

- आँख में ताप, गरमी या आग के कारण लगी चोट।

- बंदूक़ की गोली या बारूदी सुरंग की चोट।

- सिर पर कोई गंभीर चोट लगना।

- सड़क दुर्घटना।

- जब बच्चे गिल्ली‑डंडा, क्रिकेट या तीर‑कमान से खेलें तो उनका ख़याल रखें।

- बच्चों को तीखी नोकवाले खिलौनों, चाकू, कैंची, सुइओं या किसी और नुकीले पदार्थ से न खेलने दें।

- बच्चों को पटाख़ों से न खेलने दें।

- सूर्य की तरफ़, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के समय, नंगी आँखों से या काला चश्मा लगाकर भी न देखें। ऐसा करने से आँखों का बेहद नाज़ुक अंग रेटिना (Retina) जल जाता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है या अंधापन हो जाता है।

- यदि आप बस, ट्रक या कोई और गाड़ी चलाते हैं तो हर साल अपनी नज़र की जाँच करवाएँ। गाड़ी चलाते समय या उससे पहले शराब का सेवन कभी न करें।

- छेनी चलाने, आरी या किसी और मशीन पर काम करते हुए, ख़ास तौर पर वैल्डिंग करते समय आँखों के बचाववाले चश्मे ज़रूर पहनें।

कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:

कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:

- बहुत‑से लोगों का इकट्ठे रहना।

- साफ़ पानी की कमी।

- आँखों पर मक्खियों का बैठना। (भारत में ऐसा आम तौर पर अप्रैल‑मई और जुलाई से सितंबर के महीनों में होता है जब बारिश और ज़्यादा गरमी के कारण मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है)।

- एक‑दूसरे के तौलिए, रूमाल और तकिए आदि का प्रयोग करना।

- कई लोगों का एक ही सलाई से आँखों में सुरमा या काजल लगाना।

- शुष्क और धूल भरे वातावरण में रहना।

- ग़रीबी और अज्ञानता के कारण लोगों में निजी‑स्वच्छता या बीमारी फैलने की जानकारी की कमी होना। जैसे‑जैसे रहन‑सहन बेहतर होता है, वैसे‑वैसे बीमारी भी कम होती है।

कुकरे का संक्रमण अपने आप में एक साधारण बीमारी है जिसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते। इसलिए इसके इलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी यदि इसका कोई इलाज न किया जाए तो यह बीमारी काफ़ी समय तक बनी रहती है जिसे सबएक्यूट ट्रैकोमा (Subacute trachoma) कहते हैं। आँखों की पारदर्शी झिल्ली यानी कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कॉर्निया निम्नलिखित कारणों से अपारदर्शी हो जाता है:

- आँखों की पलकों के बाल अंदर की तरफ़ मुड़ जाते हैं जिसके कारण अंदर वाले हिस्से में खुरदरापन और घाव हो जाते हैं जिसे ट्राइकिएसिस (Trichiasis) कहते हैं। पलकों की सतह में असमानता और अंदर मुड़े हुए बाल, पलक झपकने के समय बार‑बार कॉर्निया पर रगड़ खाते हैं और इस रगड़ से बने घावों के कारण कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।

- कुकरे के जीवाणु सीधे कॉर्निया पर भी ज़ख़्म कर सकते हैं। जब यह ज़ख़्म भरता है तो कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।

- जिस आँख में कुकरे हों, उसमें दूसरे क़िस्म की बीमारियाँ होने का भी ख़तरा होता है। इसे एक्यूट ट्रैकोमा (Acute trachoma) कहते हैं। इससे कॉर्निया में जल्द ही बहुत गहरे और ख़तरनाक ज़ख़्म हो जाते हैं। ये ज़ख़्म बार‑बार होते रहते हैं जिससे और ज़्यादा अपारदर्शिता हो जाती है और अंधापन हो सकता है।

कुकरे से बचाव के लिए:

आँखों को साफ़ पानी से धोएँ।

अपनी सफ़ाई रखें।

अपने आसपास का वातावरण साफ़ रखें।

यदि आपको आँख का संक्रमण (Infection) हुआ है:

किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ

जल्द ही सही (ऐंटीबायोटिक) दवा का प्रयोग करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा बताए गए सुरक्षा के उपायों पर अमल करें।

- SAFE योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं:

S-Surgery – सर्जरी—अंदर मुड़ी हुई पलकों (Trichiasis) का इलाज करवाने के लिए ऑपरेशन करवाएँ, नहीं तो अंधापन हो सकता है।

A-Antibiotics – ऐंटीबायोटिक दवाएँ—रोग के इलाज के लिए किसी आँखों के डॉक्टर द्वारा बताई गई ऐंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करें।

F-Facial cleanliness – (फ़ेस) चेहरे की सफ़ाई—बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से चेहरे को साफ़ रखें।

E-Environmental – एनवायर्न्मेंट यानी वातावरण को बेहतर बनाएँ—शौचालय साफ़ होना चाहिए, मक्खियों को दूर रखें, पीनेवाला पानी साफ़ रखें और कूड़ा‑करकट फेंकने की उचित व्यवस्था करें।

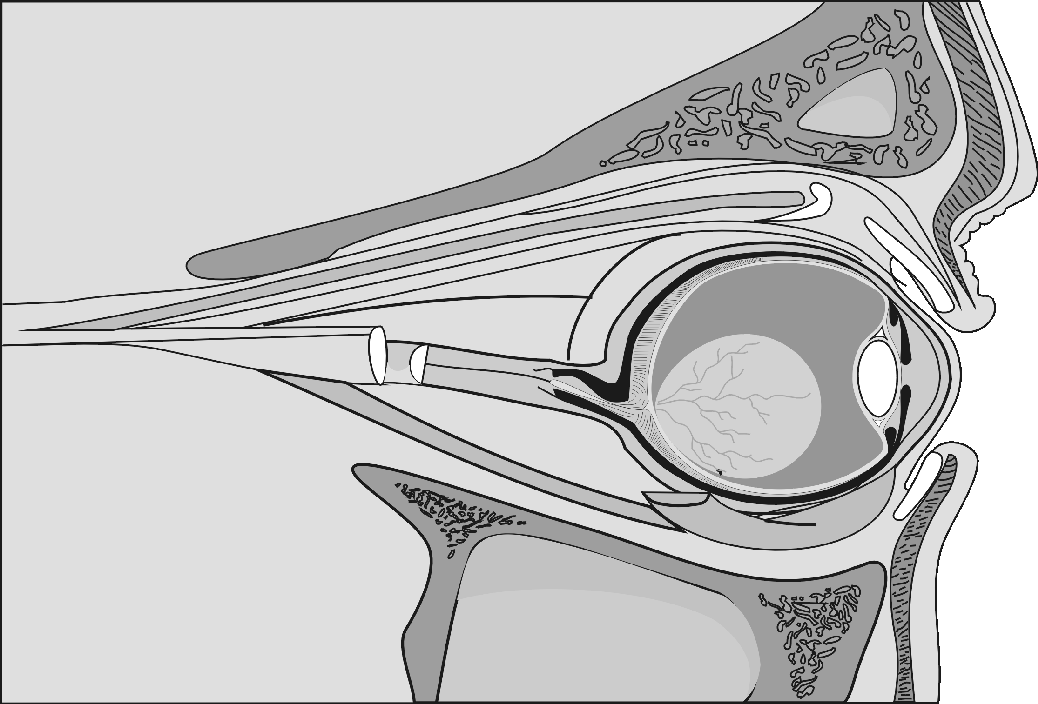

कॉर्निया आँख की सबसे सामनेवाली झिल्ली है, जिसके ज़रिए आँखों में रोशनी प्रवेश करती है। इसकी सतही कोशिकाओं (cells) में कोई ख़ाली स्थान (घाव या खरोंच के कारण) आ जाना कॉर्नियल अल्सर कहलाता है। कॉर्नियल अल्सर से आँख की रोशनी जाने का ख़तरा रहता है।  आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।

आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।

नीचे दिए गए कारणों से कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है:

- आँखों का सूखापन (Xerosis or Xerophthalmia)—यह विटामिन‑ए की कमी से होता है।

- चेहरे का लकवा होने से आँखें बंद न कर पाना।

- कॉर्निया की संवेदनशीलता कम हो जाना या पूरी तरह ख़त्म हो जाना। ऐसा हरपीज़ (Herpes) या न्यूरोपैरोलिटिक केरेटाइटिस ( Neuroparalytic Keratitis) के कारण होता है।

- कॉर्निया में पानी भर जाना (Corneal Oedema)।

- गोनोकोकस या डिप्थीरिया बेसीलाई (Gonococcus or Diptheria Bacilli), जैसे बैक्टीरिया का कॉर्निया की सतह पर आक्रमण।

- आँखों में स्टीरॉयड‑युक्त दवा डालना।

- शरीर की प्रतिरोधी क्षमता (Immunosuppressant) को कम करनेवाली दवाइयों या स्टीरॉयड का सेवन करना।

- आँसू निकलनेवाली नलिका में कोई रुकावट।

कॉर्नियल अल्सर आपातकालीन स्थिति है। यदि आपकी आँख में तेज़ दर्द या लाली हो, आँखें रोशनी को बर्दाश्त न कर पाएँ, उनसे पानी या कोई और स्राव निकले, तो तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ ताकि किसी भी गंभीर समस्या का इलाज जल्दी हो सके। कॉर्निया में खरोंच आने से यह झिल्ली अपारदर्शी हो सकती है जिससे आंशिक या पूरी तरह से अंधापन हो सकता है।

कॉर्निया के अल्सर से कैसे बचाव करें?

- आँखों को खरोंच या ज़ख़्म से बचाएँ। आँख में कचरा या धूल न जाने दें और यदि चला जाए तो इन्हें मलें नहीं। आँखों को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोएँ। यदि फिर भी आँख में चुभन रहती है, तो शीघ्र ही अपने डॉक्टर से मिलें।

- यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो अपने डॉक्टर द्वारा दी गई हिदायतों पर अमल करें। यदि लेंस पहनने से आँखों में दर्द या लाली होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि कॉर्नियल अल्सर न होने पाए।

- यदि आप खेती का काम करते हैं तो आँखों में पेड़‑पौधों के कण (जैसे कि गन्ने या मक्की के पत्ते) जाने से बचाएँ। इनमें फफूँद (Fungus) हो सकती है। फफूँद से हुए ज़ख़्म बहुत मुश्किल से भरते हैं।

- यदि आपकी आँखें सूखी रहती हैं, तो आँखों को नमी देनेवाली दवाइयों का इस्तेमाल करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई विटामिन‑ए की दवा का सेवन करें।

- यदि आपको चेहरे का लक़वा है, तो डॉक्टर की हिदायत के अनुसार इससे प्रभावित आँख पर रात को टेप लगा दें, क्योंकि इस बीमारी में आँख बंद नहीं हो पाती जिसके कारण आँख ख़ुश्क हो जाती है और कॉर्नियल अल्सर बन जाता है।

- पलकों के बाल जो अंदर की तरफ़ मुड़े हों, उन्हें ऑपरेशन द्वारा ठीक करवाएँ या डॉक्टर से बाहर खिंचवा दें ताकि कॉर्निया में ज़ख़्म न होने पाए।

- यदि आँख की कोई और तकलीफ़ हो तो उसका इलाज करवाएँ।

- यदि आँख में अल्सर है, तो उसमें स्टीरॉयड‑युक्त दवा न डालें। साथ ही स्टीरॉयड या शरीर की प्रतिरोधी ताक़त को घटानेवाली (Immununosuppressant) किसी भी दवा का सेवन न करें।

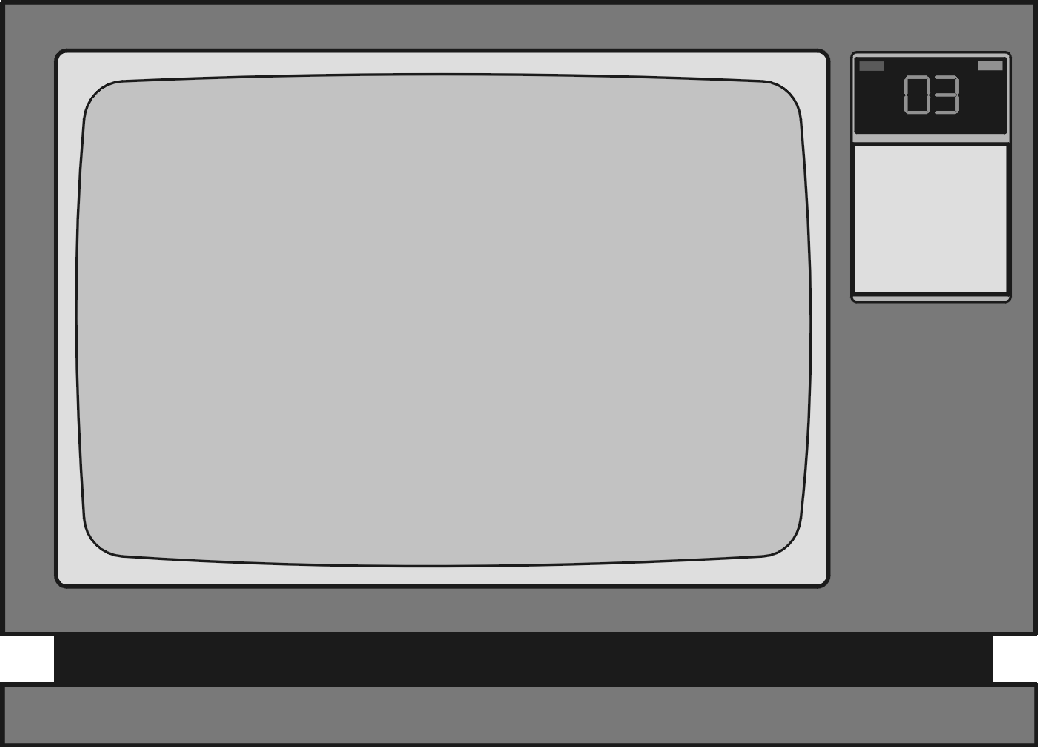

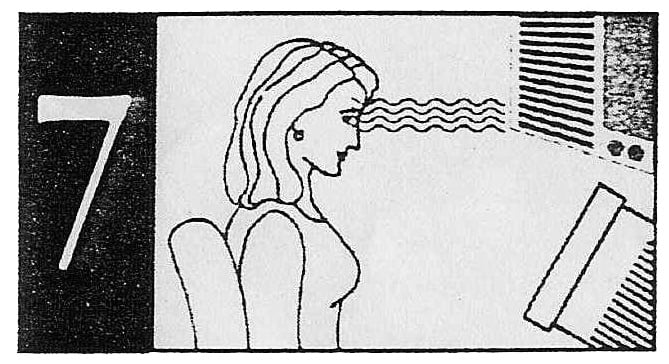

टेलीविज़न देखने से हमारी आँखों पर तनाव बढ़ता है। यदि आपको टेलीविज़न देखना पसंद हो तो इन बातों का ख़याल रखें:

- टेलीविज़न से कम से कम तीन मीटर (आठ से दस फ़ुट) की दूरी पर बैठें।

- टेलीविज़न देखनेवाले कमरे में पर्याप्त रोशनी हो, ताकि कमरे में घना अँधेरा न हो।

- इस बात का ख़याल रखें कि उस रोशनी की चौंध टेलीविज़न से टकराकर आपकी आँखों में न पड़े।

- जब स्क्रीन पर तस्वीरें धुँधली, काँपती हुईं या दानेदार नज़र आएँ तो टेलीविज़न न देखें।

- टेलीविज़न देखते समय थोड़ी‑थोड़ी देर बाद अपनी आँखों को आराम दें। उदाहरण के लिए कमरा छोड़कर बाहर चले जाएँ या कुछ अन्य काम कर लें जैसे चाय आदि बना लें।

मनुष्य की आँखें लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कंप्यूटर का प्रयोग दिन‑प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम कंप्यूटर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। भले ही कंप्यूटर से काम बेहतर और जल्दी होता है लेकिन इसके लिए क़ीमत भी चुकानी पड़ती है यानी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम का ख़तरा। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम आँखों और उनके देखने की शक्ति से जुड़ी हुई वे तकलीफ़ें हैं जो कंप्यूटर के प्रयोग से जुड़ी हैं और बार‑बार हो जाती हैं।

कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के लक्षण

- आँखों का तनाव।

- धुँधला नज़र आना।

- चक्कर आना या जी मतलाना।

- सिर दर्द।

- आँखों में लाली, ख़ुश्की या जलन।

- दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई।

- रंगों की पहचान में मुश्किल।

- किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई।

- Eअधिक थकान।

- गरदन, कंधों और पीठ में दर्द होना।

- कभी‑कभी एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देना।

कंप्यूटर से होनेवाली इन सभी समस्याओं की रोकथाम और इलाज हो सकता है।

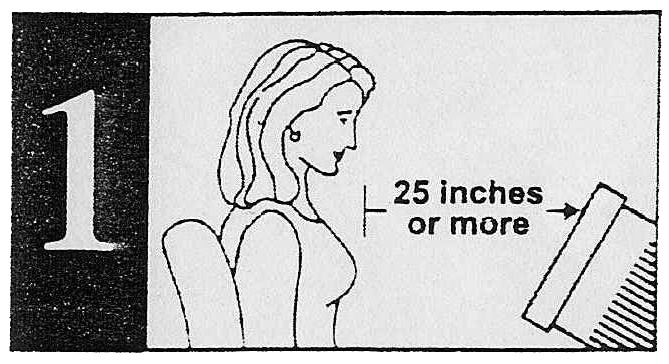

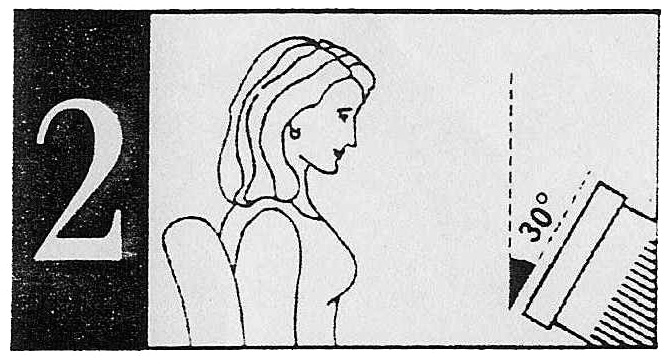

कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से बचने के लिए 10 उपाय

स्क्रीन से दूरी: कम से कम 25 इंच।

स्क्रीन का झुकाव: मॉनिटर का ऊपरी हिस्सा नीचे वाले हिस्से से अधिक दूर रखें।

स्क्रीन: हलकी पृष्ठभूमि पर गहरे अक्षर।

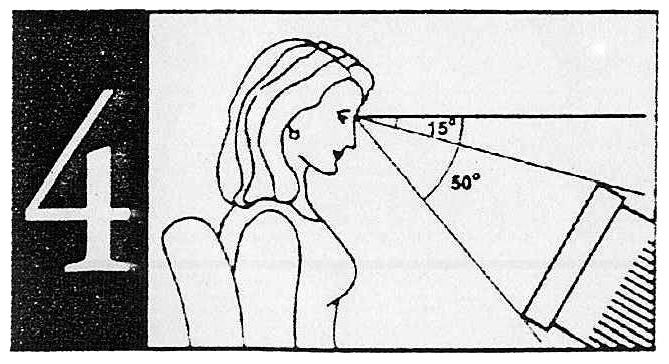

मॉनिटर का देखने का हिस्सा: Vआँखों के स्तर से 15‑50 डिग्री नीचे होना चाहिए।

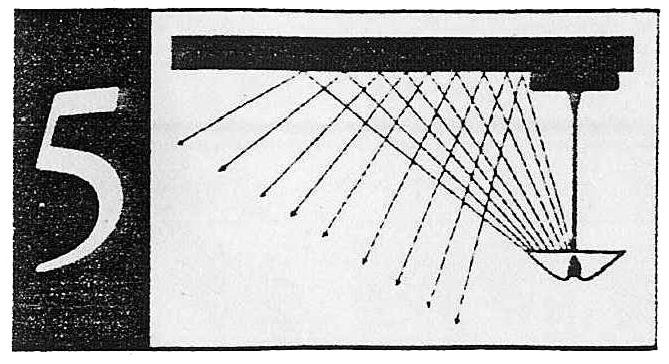

रोशनी: छत पर लगे बल्ब की रोशनी सीधी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। बाहर से आ रही सीधी रोशनी या परछाईं से बचने के लिए परदे का प्रयोग करें।

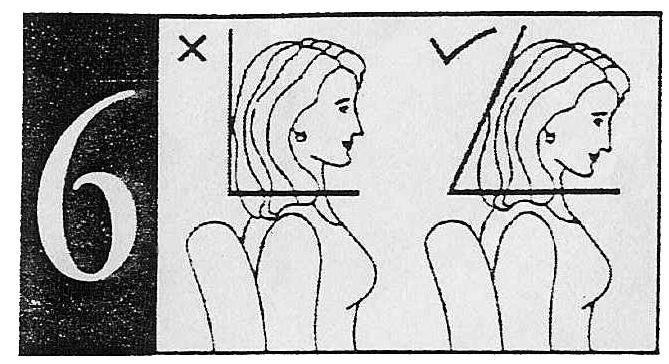

गरदन की स्थिति: बाँहों वाली कुर्सी का प्रयोग करें। थोड़ा सिर झुकाकर काम करने से कम थकान होती है।

ए.सी. (Air conditioner) की हवा का रुख़: आपकी आँखों में सीधी हवा नहीं आनी चाहिए।

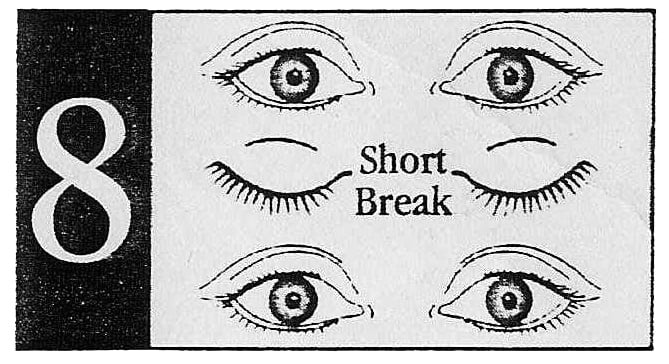

विश्राम: हर बीस मिनट बाद थोड़ा विश्राम करें।

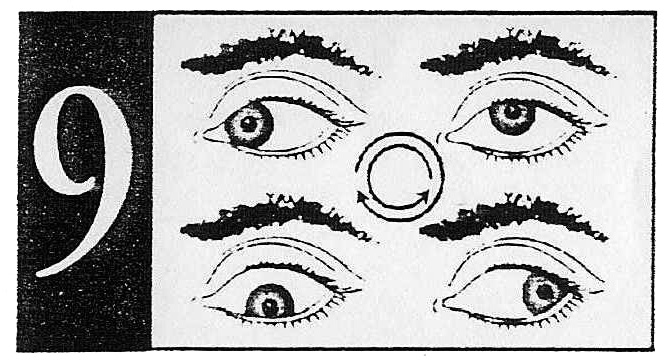

व्यायाम: कुछ समय के लिए पलकें झपकाएँ। आँखें बंद करें और इन्हें बंद रखते हुए पहले दायें से बायें और फिर बायें से दायें घुमाएँ। लंबी साँस लें और साँस बाहर छोड़ते समय आँखें खोलें।

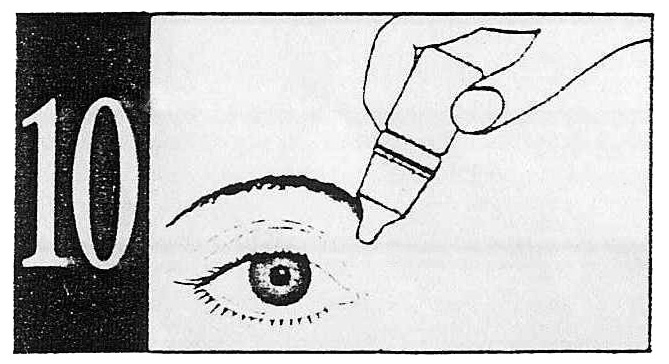

आँखों की नमी: डॉक्टर की हिदायत के अनुसार आँखों को नमी देनेवाली दवा का प्रयोग करें।

अधेड़ उम्र में आँखों की समस्याएँ

मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशरमधुमेह के रोग के कारण हमारे ख़ून में शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती। ख़ून में शुगर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन नामक एक हॉर्मोन करता है जो पैन्क्रियाज़ से उत्पन्न होता है। जब इंसुलिन बहुत कम हो तो मधुमेह हो जाता है। इस रोग से आँखों समेत शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं।

चेतावनी! मधुमेह के कारण रेटिना की नाड़ियों को नुकसान होने से अंधापन हो सकता है। मधुमेह के रोगी को गर्भावस्था में, धूम्रपान करने से, मोटापा आने से या ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से आँखों का ख़तरा और भी बढ़ जाता है।

हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।

हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।

चेतावनी! यदि आपको मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर दोनों हैं तो आपको आँखों की बीमारी होने की संभावना उन लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, जिन्हें केवल इनमें से एक ही रोग है। अपने डॉक्टर की सलाह से इन रोगों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आपकी नज़र ठीक रहेगी।

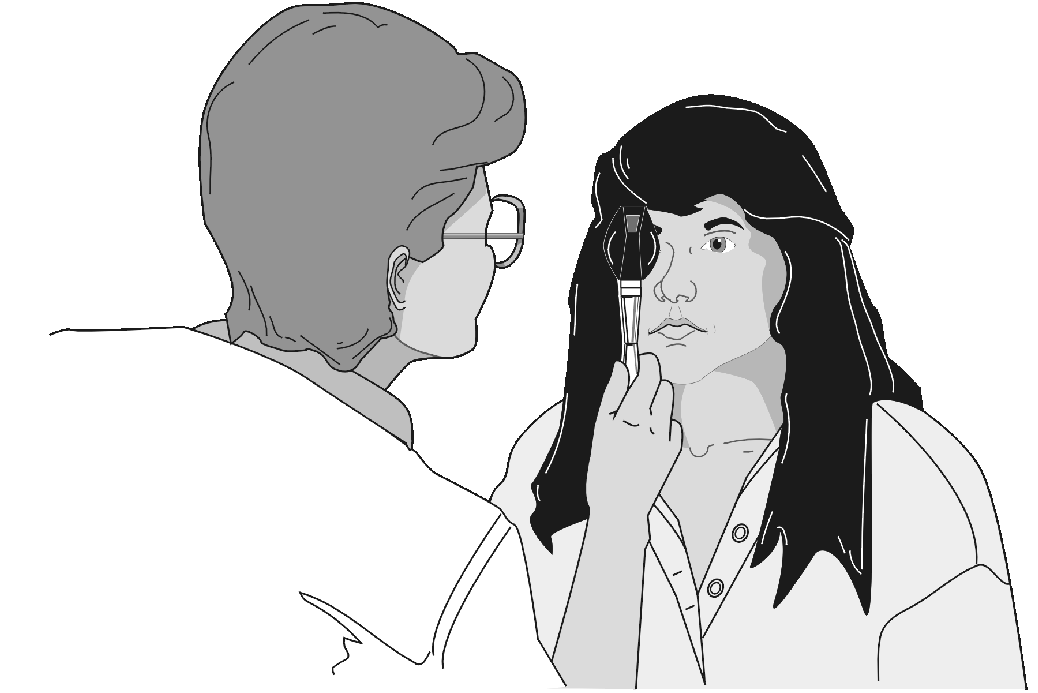

ब्लड प्रेशर और मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ‑साथ फ़ंडस (Fundus) की जाँच करवाना भी ज़रूरी है, जिसमें आँखों की पुतली में दवा डालकर उसे फैलाया (dilate) जाता है और अंदर से जाँच की जाती है। मधुमेह के बारे में और जानकारी पृष्ठ 117 पर पढ़ें।

काला मोतिया (Glaucoma)काला मोतिया इनसान को अंधा कर देता है। इस रोग के कारण आँखों की जो रोशनी चली जाती है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस रोग में आँख की कई तकलीफ़ों के कारण हमारी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को धीरे‑धीरे नुकसान होता जाता है। हमारी आँखें जो कुछ भी देखती हैं, ऑप्टिक नर्व उसका संदेश लेकर मस्तिष्क तक जाती है। यह रोग आम तौर पर दोनों आँखों को प्रभावित करता है।

ऑप्टिक नर्व की क्षति होने से अंधापन हो जाता है। इस क्षति का कारण है, आँख में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होना या नर्व में ख़ून की कमी। यहाँ तक कि जिस आँख के अंदर दबाव ठीक भी हो, यह रोग वहाँ भी हो सकता है। नर्व की क्षति से देखने का दायरा कम होता जाता है और धीरे‑धीरे इनसान पूरी तरह अंधा हो सकता है।

काला मोतिया ऐसा ख़तरनाक रोग है, जिसमें रोगी को पता भी नहीं चलता कि उसकी नज़र ख़त्म हो रही है। आम तौर पर इसमें दर्द नहीं होता और जब तक रोगी को इसके बारे में पता चलता है, नज़र को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। यह नुकसान किसी भी दवा या ऑपरेशन या लेज़र से ठीक नहीं हो सकता। हालाँकि जब इस रोग का पता चल जाए तो आगे बताए गए उपचारों से रोग को वहीं रोका जा सकता है ताकि आँखों को और ज़्यादा नुकसान न हो।

आँखों की रोशनी को क़ायम रखने के लिए आँखों के डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज पर पूरी तरह अमल करना चाहिए। हो सकता है कि यह इलाज सारी उम्र चले क्योंकि काला मोतिया ठीक नहीं किया जा सकता। इस पर सिर्फ़ नियंत्रण रखा जा सकता है।

जिन कारणों से काला मोतिया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वे हैं:

- परिवार में काले मोतिये की बीमारी।

- दूर के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होना।

- मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या थायरॉयड की बीमारी।

- स्टीरॉयड‑युक्त दवा (खानेवाली दवा, आँखों के ड्रॉप्स या मरहम) का प्रयोग करना।

- चश्मे के नंबर का बार‑बार बदलना।

- रात में कम दिखाई देना।

- आँखों में दबाव की समस्या।

यह ख़तरा उम्र के साथ‑साथ बढ़ता जाता है। सब बालिग़ों को समय‑समय पर आँखों की जाँच करवाते रहना चाहिए ताकि काला मोतिया होने पर उसका जल्द पता लग सके। यदि इसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो इससे आँखों के अंधेपन को रोकने में सहायता मिल सकती है।

एक ऐसा काला मोतिया भी है जो बहुत जल्द बढ़ जाता है, इसे एक्यूट ऐंगल क्लोज़र ग्लोकोमा (Acute Angle Closure Glaucoma) कहते हैं। यह आपातस्थिति है क्योंकि इससे दृष्टि ख़त्म हो सकती है। इसलिए यदि आपको निम्नलिखित लक्षणों में से कोई हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। याद रखें कि दोनों आँखों का इलाज होगा:

- एक आँख में बहुत तेज़ दर्द।

- आँख में बहुत ज़्यादा लाली।

- बल्ब, मोमबत्ती या और किसी भी रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखना।

- अचानक ही नज़र कमज़ोर हो जाना।

- जी मतलाना या उलटी होना।

- नज़दीक की नज़र का बहुत कमज़ोर होना।

काला मोतिया आम तौर पर बुज़ुर्गों को होता है, लेकिन यह नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को भी हो सकता है। इसे ‘जन्मजात काला मोतिया’ कहते हैं और नज़र को बचाने के लिए इसका जल्द ही इलाज करवाना चाहिए। यदि आपके बच्चे की आँखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, तो सावधान! यह ‘जन्मजात काला मोतिया’ हो सकता है। बच्चे को जल्द ही किसी आँखों के डॉक्टर के पास ले जाएँ।

याद रखें कि अपनी नज़र को सही रखने के लिए आपको ख़ुद प्रयास करना है।

काले मोतिये के इलाज का मूलमंत्र:

इस रोग की पहचान जल्दी करें!

आँखों की जाँच समय‑समय पर करवाते रहें।

बुढ़ापे में होनेवाली आँखों की समस्याएँ

सफ़ेद मोतिये का अर्थ है आँख के लेंस में धुँधलापन। इस धुँधलेपन की वजह से आँख में रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती जिससे देखने में तकलीफ़ होती है। यह रोग आम तौर पर पचास साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है और चूँकि यह अधिकतर बुज़ुर्गों में होता है, इसलिए इसे ‘बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया’ भी कहते हैं। बुढ़ापे के सफ़ेद मोतिये के कारण अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। यह जन्म से भी हो सकता है और बहुत कम आयु में भी हो सकता है।

सफ़ेद मोतिये के सामान्य कारण:

- आयु (बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया)।

- आँख में चोट लगना।

- हरी सब्ज़ियाँ कम खाना।

- सूर्य की तेज़ रोशनी (अल्ट्रावॉयलेट किरणें)।

- आँखों की कुछ ख़ास बीमारियाँ।

- मधुमेह, थायरॉयड या पैराथायरॉयड की बीमारी।

- कुछ दवाइयों, जैसे कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल।

- बिना दर्द के लगातार नज़र कमज़ोर होना।

- साफ़ देखने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होना।

- बार‑बार चश्मे का नंबर बदलना।

- रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखाई देना।

- पास की वस्तुओं का चश्मे के बिना पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देना।

- एक की जगह दो या उससे ज़्यादा वस्तुएँ दिखाई देना: जैसे कि एक चाँद की जगह कई चाँद दिखाई देना।

- रात को गाड़ी चलाने में दिक़्क़त होना।

- आँखों की पुतली का रंग सलेटी या सफ़ेद होना।

सफ़ेद मोतिये का इलाज दवा से नहीं हो सकता। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन करवाकर धुँधले हो चुके लैंस को निकलवाना। उसकी जगह एक छोटा कृत्रिम लैंस लगा दिया जाता है ताकि व्यक्ति सामान्य रूप से देख सके।

- ऑपरेशन के लिए सफ़ेद मोतिये के पकने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़े‑से धुँधलेपन में ही आपको दिक़्क़त महसूस होती है तो यह ऑपरेशन जल्दी भी करवाया जा सकता है।

- यदि सफ़ेद मोतिये के बढ़ने का इंतज़ार किया जाए तो फिर बाद में काला मोतिया होने के आसार भी बढ़ जाते हैं।

- ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा समय के लिए अस्पताल में नहीं रहना पड़ता; हो सकता है कि आपको उसी दिन छुट्टी मिल जाए।

- ऑपरेशन किसी भी मौसम में करवाया जा सकता है।

- सफ़ेद मोतिये का इलाज लेज़र के ज़रिए नहीं होता। इसकी जगह एक नई तकनीक फ़ैकोएमल्सिफ़िकेशन (phacoemulsification) के ज़रिए आँख में एक छोटा सा चीरा लगाकर, लैंस को पिघलाकर निकाला जाता है। इसमें टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि यह इलाज कुछ महँगा है लेकिन इससे रोगी जल्दी ठीक हो जाता है।

- इलाज की कम ख़र्चीली तकनीकें भी उपलब्ध हैं। इनमें आई.ओ.एल. की सहायता से किया गया सफ़ेद मोतिये का छोटा‑सा ऑपरेशन सम्मिलित है। इससे भी आँख की नज़र ठीक हो जाती है।

Aरेटिना के मध्य में गोलाकार हिस्सा मैक्युला होता है। यह सबसे भीतरी सतह रोशनी के प्रति संवेदनशील है। यह हमें किसी वस्तु को बेहद बारीक़ी से देखने में और अलग‑अलग रंगों की पहचान करने में सहायता करता है। मैक्युला को उम्र के साथ धीरे‑धीरे क्षति पहुँचती है जिससे अंधापन हो सकता है। यह दोनों आँखों को प्रभावित करता है। विकसित देशों में 65 साल से अधिक आयु के लोगों में अंधेपन का यही मुख्य कारण है। भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जीवन पहले से लंबा होता जा रहा है, जिस कारण बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है।

मैक्युला की क्षति दो प्रकार की है:- ख़ुश्क मैक्युला की क्षति: मैक्युला के कुल रोगियों में 90% से ज़्यादा इसी प्रकार की क्षति देखने में आती है। ऐसा मैक्युला ऊतकों (Macula tissues) का उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। इससे आँखों की रोशनी धीरे‑धीरे कम होती जाती है जिसमें कई साल लग सकते हैं। इसका अचूक इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। लो विज़िन ऐड (Low Vision Aids—magnifying glass, telescope bioptic eyewear etc.) की सहायता से रोगी पढ़ाई‑लिखाई या अन्य कार्य कर सकता है।

- नमी वाले मैक्युला की क्षति: यह रोग काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन पहले वाले से कहीं अधिक ख़तरनाक होता है। यह सिर्फ़ 10% रोगियों में ही पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैक्युला की क्षति के कारण जितने लोगों में अंधापन होता है, उसमें 90% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। रेटिना की पिगमेंट वाली तह के नीचे कुछ ख़ून की नई नाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। इन नाड़ियों से ख़ून का रिसाव हो सकता है जिससे मैक्युला पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसा होने से नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण है—बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी। फ़ंडस फ़्लोरोसीन एनजियोग्राफ़ी (Fundus Flourescein Angiography) से ख़ून की नई नाड़ियों के बनने का पता लग सकता है।

- आयु: यदि किसी की आयु 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उसमें मैक्युला की क्षति के आसार बढ़ जाते हैं।

- पारिवारिक इतिहास: यह रोग एक से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है।

- लिंग: यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा होता है।

- भौगोलिक स्थिति: यह रोग उत्तरी यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है।

- धूम्रपान: धूम्रपान वातावरण से जुड़ा एकमात्र कारण है जो निश्चित रूप से मैक्युला को हानि पहुँचाता है। यह रोग धूम्रपान करनेवालों को ज़्यादा होता है

- हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ख़ून में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, मोटापा और अधिक चिकनाई वाला भोजन करने से इस रोग के होने का ख़तरा बढ़ जाता है।

- यदि आपको पढ़ने या नज़दीक का काम करने में दिक़्क़त महसूस हो, किताब में लिखे शब्द अस्पष्ट या धुँधले दिखाई दें।

- रंग फीके नज़र आएँ।

- सीधी पंक्तियाँ टेढ़ी‑मेढ़ी नज़र आएँ।

- वस्तु का आकार छोटा‑बड़ा लगे।

- देखते समय बीच का स्थान ख़ाली या काला नज़र आए।/li>

ऐंटीऑक्सीडैंट: ARMD के शुरुआत में कुछ ऐंटीऑक्सीडैंट के प्रयोग से मैक्युला की क्षति धीमी हो जाती है, इसलिए हमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का जीवन भर सेवन करना चाहिए।

लेज़र: नमी वाले मैक्युला की क्षति के रोग में लेज़र कुछ लोगों को सहायक हो सकता है। आँख की जितनी रोशनी जा चुकी हो, लेज़र से उसे वापिस नहीं लाया जा सकता। इस रोग के बढ़ जाने पर Low Vision Aids का प्रयोग लाभप्रद होता है।

पी.डी.टी. (Photodynamic therapy) और टी.टी.टी. (Transpupillary Thermo-therapy) ऐसी नई तकनीकें हैं जिनके द्वारा इसका इलाज किया जाता है।

इलाज का मुख्य उद्देश्य आँख की मौजूदा नज़र को उसी स्तर पर बनाए रखना है।

आँखों की देखभाल के लिए ऐसा करें- चेहरे और आँखों को धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें।

- ड्रिल, वैल्डिंग, किसी धातु को काटने का काम करते हुए या मिट्टी और धूलभरे वातावरण में काम करते समय आँखों पर सुरक्षा के लिए पहने जानेवाले चश्मे का इस्तेमाल करें।

- हरी सब्ज़ियाँ, गाजर और फल, जैसे आम और पपीते का सेवन करें।

- हमेशा सही रोशनी में और सही स्थिति में बैठकर पढ़ें। पढ़ते समय किताब मेज़ पर होनी चाहिए और रोशनी:

- दायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और बाईं तरफ़ से आनी चाहिए।

- बायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और दाईं तरफ़ से आनी चाहिए।

- यदि बच्चे की आँखों में भेंगापन है या लेज़ी आइज़ (lazy Eyes) हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ।

- बच्चे को स्तनपान कराएँ ताकि उसमें पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापन न हो।

- क्रिकेट और बॉक्सिंग जैसे खेल खेलते समय आँखों का बचाव करें।

- यदि आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है और आप पेशे से ड्राइवर हैं तो हर साल अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

- बच्चों को स्कूल भेजने से पहले और स्कूल की पढ़ाई के दौरान कम से कम 1‑2 बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।

- यदि धुँधला दिखाई दे, रोशनी के इर्द‑गिर्द रंगीन घेरे दिखाई दें, अँधेरे में देखने में दिक़्क़त हो या फिर एक अथवा दोनों आँखों में बार‑बार दर्द हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।

- यदि आप चालीस साल के आसपास हैं और आपको पढ़ने में दिक़्क़त आती है तो पढ़नेवाले चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। यह चश्मा डॉक्टर की सलाह पर ही पहनें, न कि चश्मा बेचनेवाले दुकानदार की सलाह पर।

- दूसरों के द्वारा प्रयोग किए तौलिए और रूमाल का प्रयोग न करें।

- बच्चों को एक ही सलाई से सुरमा या काजल न लगाएँ।

- अपने बच्चों को नुकीली वस्तुओं, छर्रे वाली बंदूक़ों, पटाख़ों इत्यादि से न खेलने दें। उन्हें गिल्ली‑डंडा और तीर‑कमान से भी न खेलने दें।

- सूर्य की तरफ़ नंगी आँख से न देखें, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के वक़्त।

- यदि आँख में कुछ पड़ जाए तो आँख न मलें बल्कि इसे साफ़ पानी से धोएँ। यदि आराम न आए तो डॉक्टर के पास जाएँ।

- नाक़ाबिल नीम‑हकीमों के पास न जाएँ। (ऐसे लोग इलाज करने का दावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती) उनकी दवाएँ उलटा नुकसान पहुँचा सकती हैं।

- आँख में कौन‑सी दवा डालनी है, यह ख़ुद न तय करें।

- कम रोशनी में न पढ़ें।

- भेंगापन, लाल‑आँख, कोई भी समस्या जिसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत हो, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आँख की किसी भी चोट का इलाज शीघ्र करवाएँ।

- किसी और व्यक्ति के चश्मे का इस्तेमाल न करें।

अपने जीते‑जी प्रण लें कि मृत्यु के बाद

अपनी आँखें दान करेंगे।

इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए

स्थानीय आई बैंक से संपर्क करें। देखें पृष्ठ

181