डाउन्लोड | पिछले अंक | English

भाग 21 • अंक 3

मई जून 2025

प्यार सहित आपका

परमात्मा की आवाज़

विचार करने योग्य

कोलाहल में शांति

क्या आप जानते हैं?

आत्म-ज्ञान के लिए तनाव-मुक्त रहना

विरह की अहमियत

रूहानियत का मार्ग

महाराज सावन सिंह जी द्वारा की गई व्याख्या …

आइए, सीखना सीखें

सैबथ (विश्रामदिवस) क्या है?

बाइबल में कहा गया है कि सिनाई पर्वत पर इसराइल के लोगों को दस आदेश दिए गए थे–जो इस प्रकार हैं …

रूहानी फुलझड़ियाँ

सतगुरु के उत्तर

महाराज चरन सिंह जी के साथ सवाल-जवाब …

समय को समझना

सहन-शक्ति

वह जिसने मुझे यहाँ भेजा है

आप बिलकुल वहीं हैं, जहाँ आप को होना चाहिए

अंक को स्क्रोल करना शुरू करें:

प्यार सहित आपका

सत्संगी को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये कि मनुष्य-जन्म कितना अनमोल है और परमात्मा ने यह दुर्लभ दात किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें प्रदान की है। आहार, निद्रा, प्रजनन, विषय-सुख आदि के अनुभव तो हम पिछले लाखों जन्मों में, यहाँ तक कि फिर से मनुष्य-जन्म पाने से पहले अनेक निचली योनियों में भी कर चुके हैं। मनुष्य-जन्म का उद्देश्य अपने आपको तथा परमात्मा को पहचानना है, जो मनुष्य के सिवाय और किसी चोले में सम्भव नहीं है। आत्मा को मनुष्य का चोला मिले बग़ैर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिये अब हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिये, बाकी सब चीज़ें और रुझान अनावश्यक तथा तुच्छ हैं।

हमें प्रतिदिन अपना भजन इतनी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिये कि वह हमारे जीवन का अंग ही बन जाए। अगर हम रोज़ कम से कम ढाई घण्टे भजन नहीं करते हैं तो हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं जिसके लिये यह मनुष्य चोला बख़्शा गया है। अगर सत्संगी प्रेम और भक्ति के साथ मालिक के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो उसे पता लगेगा कि सतगुरु हर क़दम पर उसकी सँभाल और रहनुमाई कर रहे हैं, सतगुरु हमेशा उसके अंग-संग हैं और न सिर्फ़ इस ज़िन्दगी में बल्कि मौत के समय तथा उसके बाद भी हमेशा के लिये उसके साथ होंगे और उसकी सँभाल करेंगे। सो प्रण कर लें कि आज से ही, चाहे मन लगे या न लगे, आप नियमपूर्वक हर रोज़ भजन-सिमरन को ढाई घण्टे देंगे। कभी एक दिन का भी नाग़ा न होने दें और रोज़ एक नियत समय पर अभ्यास करें, जो यदि प्रात: काल का समय हो सके तो अच्छा है। रूहानी तरक़्क़ी के लिये यह नियमितता बहुत ज़रूरी है। इसके बदले किसी चीज़ की याचना या आशा न करें, केवल अपना कर्त्तव्य पूरा करते चलें।

इस बात की चिन्ता न करें कि अन्दर प्रकाश दिखाई देता है या नहीं देता अथवा शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं। आप तो अपना फर्ज़ अदा करते जाएँ और नतीजा सतगुरु पर छोड़ दें। जब एक इनसान भी अपना काम करनेवाले मज़दूर को उसका पूरा मेहनताना देता है, तो क्या परमात्मा मेहनत का फल नहीं देगा? केवल वही जानता है कि हमारे लिये क्या अच्छा है और कब दिया जाना चाहिये। वह झोली भरकर देगा। उस पर विश्वास रखें।

महाराज चरन सिंह जी, दिव्य प्रकाश

परमात्मा की आवाज़

जब हम रात के समय आकाश में झिलमिलाते सितारों को देखते हैं तब यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि वे कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में गूँज रही शब्द-धुन, जो इनसान के शरीर के रोम-रोम में समाई हुई है–वह बहुत दूर और पहुँच से परे लगती है।

पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इस संगीत की गूंज से रहित हो। इस सृष्टि में इसकी अत्यंत मधुर और दिव्य धुनों का स्पंदन सभी लोकों के हर छोटे-बड़े प्राणी में हो रहा है।

अध्यात्म मार्ग

हम शायद ही कभी सितारों के बीच के ख़ाली स्थान पर ध्यान देते हों। दूर-दूर तक फैला यह विशाल आकाश भी शब्द द्वारा ही रचा गया है। यह सृष्टि का आधार है और शब्द इसमें समाया हुआ है। हमारा ध्यान सितारों पर ही केंन्द्रित रहता है और हम कभी सोचते ही नहीं कि वे कितने अद्भुत ढंग से शून्य में लटके हुए हैं। यह ख़ाली स्थान हमारा ध्यान अपनी तरफ़ नहीं खींचता और न ही यह चाहता है कि हम इसकी अहमियत को पहचानें कि इसने 13.8 अरब वर्षों से इस ब्रह्मांड को सहारा दे रखा है–यह ऐसा ही है। हमारा ध्यान इस हद तक स्थूल जगत से जुड़ा हुआ है कि निस्स्वार्थ सेवा का सबसे उत्तम उदाहरण हमारी आँखों के सामने होने पर भी हम इसकी तरफ़ ध्यान नहीं देते।

खगोलशास्त्री अभी तक ब्रह्मांड के अंतिम छोर का पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए हम कभी भी सितारों की सही गिनती को नहीं जान पाएँगे। वैज्ञानिकों ने आधुनिक दूरबीनों की मदद से यह अनुमान लगाया है कि खरबों आकाश गंगाएँ हैं और लगभग अरबों-खरबों सितारे हैं, ऐसा माना जाता है कि यह संख्या पृथ्वी पर मौजूद रेत के कणों से भी कहीं अधिक है।

भौतिक जगत् केवल एक नहीं है, बल्कि कई हैं और ऐसे ही अपने-अपने सूर्य के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं और जहाँ हर एक का अपना आध्यात्मिक स्वामी है। ऐसे ग्रहों की संख्या इतनी अधिक है कि कोई गणितशास्त्री हज़ारों जन्म लेकर भी उनकी गिनती नहीं कर सकता।

अध्यात्म मार्ग

आकाश में झिलमिलाते ये सभी सितारे हमारे सूर्य की तरह अपनी ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश शब्द से प्राप्त कर रहे हैं। अध्यात्म मार्ग में कहा गया है, “ब्रह्मांड में प्रकाश की हर किरण इस अनंत धारा का ही अद्भुत दृश्य है। हर नक्षत्र अपने कक्ष में इसी शक्ति के आधार पर क़ायम है।”

ब्रह्मांड का वास्तविक आकार हमारी सोच से परे है, फिर भी सब कुछ, यहाँ तक कि छोटा-सा जुगनू भी, उसी शब्द का प्रकट रूप है। जब शब्द-धुन, जिसे बाइबल में वर्ड कहा गया है, की महानता को समझने की बात आती है तब यह शानदार ब्रह्मांड केवल शुरुआत है। हमारे ब्रह्मांड से ऊपर और परे अनगिनत ऐसे मण्डल हैं जो क्रमश: अधिक प्रकाशवान तथा सूक्ष्म हैं।

शब्द ने इस विशाल ब्रह्मांड के सभी मुख्य भागों की रचना की है। गुरु अमरदास जी फ़रमाते हैं:

उतपति परलउ सबदे होवै॥

सबदे ही फिरि ओपति होवै॥

आदि ग्रन्थ, गुरुमत सिद्धांत, भाग 1 से उद्धरित

जब यह सच हमारी समझ में आ जाता है कि वह शब्द, जो हमारे अंतर में चौबीस घण्टे गूँज रहा है, वह केवल इस असीम स्थूल जगत और हर प्रकार के जीवन की ही सँभाल नहीं कर रहा बल्कि उसी शब्द ने सबसे दूर के सितारों से परे के अनंत रूहानी मण्डलों की रचना की है और वही उनकी सँभाल भी कर रहा है, तब हमारा दिमाग़ चकरा जाता है।

शब्द-धुन की यह धारा वही सृजनहार है, जिसका स्पंदन सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। यह परमात्मा से आ रही आध्यात्मिक जीवन की वह लहर है जो संपूर्ण सृष्टि में हर जीव तक पहुँच रही है। इसी शब्द-धुन से उस सृजनहार ने समस्त रचना की है और इसकी सँभाल कर रहा है।

अध्यात्म मार्ग

जब हमें शब्द के सर्वव्यापक होने का बोध हो जाता है तब हमें प्रभु की सर्वव्यापकता का भी एहसास हो जाता है। इस शब्द-धुन को कोई भी दुनियावी नाम नहीं दिया जा सकता, हालाँकि इस स्वयं प्रकाशित सत्य के तीन गुण हैं: प्रेम, ज्ञान और शक्ति और इन तीनों में उत्तम गुण प्रेम है। लेकिन प्रेम क्या है? महाराज चरन सिंह जी हमें समझाते हैं:

प्रेम परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। प्रेम की इस जादुई शक्ति द्वारा ही परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है।

स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज़, वॉल्यूम I

हमारा परम सौभाग्य है कि प्रेम के रूप में शब्द की जिस अनंत शक्ति ने अरबों-खरबों सितारों और अनगिनत दिव्य मण्डलों की रचना की है और जो उनकी सँभाल कर रही है, पूर्ण सतगुरु से नामदान प्राप्त करते ही वह शक्ति हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर मौजूद हो जाती है।

वह शब्द जो आंतरिक जगत और बाहरी संसार दोनों में व्याप्त है, हमारी त्वचा से भी अधिक हमारे नज़दीक है और हमारी मुक्ति का एकमात्र साधन है।

सभी संत-महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि दु:खों से भरे इस संसार से मुक्ति का एकमात्र साधन यह दिव्य शब्द-धुन है। स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज़, वॉल्यूम I में हुज़ूर महाराज जी फ़रमाते हैं: “निज-घर जाने का एक ही रास्ता है, अपनी सुरत को शब्द-धुन के साथ जोड़ना जो हर इंसान के अंदर तीसरे तिल पर गूँज रही है।”

पूर्ण संत-सतगुरु भजन-सिमरन के अभ्यास द्वारा सतगुरु के देहस्वरूप से नहीं बल्कि उस शब्दरूपी सच्चे गुरु के साथ जुड़ने के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित करते हैं, जो हम में से हर एक के भीतर गूँज रहा है।सारबचन राधास्वामी वार्तिक में स्वामी जी महाराज फ़रमाते हैं, शब्द की इस “धुन को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे-बदर्जे ऊँचे की तरफ़ यानी धुर स्थान तक सुरत चढ़ सकती है।” कैसा अद्भुत विरोधाभास है कि इस संसार में सबसे अधिक शांत, पूर्ण रूप से गुप्त ध्वनि ही सबसे अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और सबसे मीठी-प्यारी ध्वनि है–यही परमात्मा की आवाज़ है।

विचार करने योग्य

सतगुरु के देह-स्वरूप का काम ही हमारे अंदर मालिक के लिए प्यार पैदा करना है, उसे पाने की इच्छा पैदा करना है, हमें रूहानी मार्ग पर लगाना है, हमारे अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ने की तड़प पैदा करना है। इसी लिए हज़रत ईसा ने बाइबल में कहा है, “यह तुम्हारे हित में है कि मैं तुम्हें अब छोड़ जाऊँ क्योंकि तब तुम अंतर में होली घोस्ट (अर्थात् नाम या शब्द) की ओर अधिक ध्यान दोगे।” आपका भाव है कि अब तुम मेरे बाहरी शरीर से इतना प्यार करने लगे हो कि हर समय मेरे पीछे दौड़ते रहते हो और अंतर में नाम या शब्द की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। पर जब हमें गुरु के दर्शन बाहर नहीं होते और हम जानते हैं कि गुरु को अपने अंदर कैसे पाया जा सकता है, तब हम अंदर ही उसे खोजने की कोशिश करेंगे। हमें रास्ता मालूम है, रास्ते पर चलने का तरीक़ा मालूम है, इस तरह हम अपने आप अंदर नाम की ओर जायेंगे, जोकि सतगुरु का असली रूप है।

महाराज चरन सिंह जी, जीवत मरिए भवजल तरिए

***

इस दुनिया में हरेक के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, किंतु एक सत्संगी को, जिसकी मदद के लिये सतगुरु की रक्षा के हाथ सदा मौजूद हैं, किसी भी दशा में मायूस नहीं होना चाहिये। जीवन के संग्रामों को पराक्रम के साथ लड़ना चाहिये। एक सत्संगी को दुनिया से न तो कभी भागना चाहिये, न अपने परिवार के प्रति अपने कर्त्तव्यों से जी चुराना चाहिये और न ही सगे संबंधियों का परित्याग करना चाहिये। अपने लिये कोई अच्छा काम ढूँढ़ने की कोशिश करें और उस पर टिके रहें। जीवन में जो कुछ हमारे हिस्से में है, वह हमें अवश्य मिलेगा। चिंता से कभी किसी को मदद नहीं मिली। निराश होना एक सत्संगी को शोभा नहीं देता।

महाराज चरन सिंह जी, प्रकाश की खोज

***

मालिक की ओर से जो कुछ भी हमारी ज़िन्दगी में आता है, वह हमारे पिछले कर्मों का नतीजा होता है और उनका भुगतान सिर्फ़ हमारे फ़ायदे के लिए ही कराया जाता है। कई बार उसे सहन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मालिक की मौज में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अभ्यासी दुनियावी घटनाओं से विचलित हो जाता है और अपनी एकाग्रता खो देता है और सुख-दु:ख का अनुभव करता है, तो इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि सत्संग का अभी उस पर असर नहीं हुआ है। हिम्मत रखिए, मन को मज़बूत कीजिए और ऊँचा उठाइए तथा अपना कर्त्तव्य निष्ठापूर्वक करते जायें।

हुज़ूर महाराज सावन सिंह जी, परमार्थी पत्र, भाग 2

कोलाहल में शांति

अत्यधिक उत्तेजना और निरंतर शोर आधुनिक समाज के लिए नई सामान्य बात हो गई है जिसके कारण ऐसा वातावरण बन गया है जहाँ मन की शांति कहीं खो गई है। वहीं दूसरी तरफ़ आश्रम का शांत वातावरण है, जहाँ की सादगी, शांति और सामुदायिक सद्भावना आनेवालों को अद्भुत शांति का एहसास दिलाती है। आश्रम उस शरण-स्थल का रूपक मात्र है जिसे हम अपने भीतर बना सकते हैं, जहाँ पर प्राप्त होनेवाली शांति और सादगी बाहरी शोर से थक चुके मन को सुकून देती है। संसार को त्याग कर सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सच्ची शांति अपने अंदर ऐसी आंतरिक शक्ति को विकसित करके ही प्राप्त हो सकती है जो ज़िदंगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दे और अपने जीवन में सुकून की तलाश करने की प्रेरणा दे।

एकांत, स्थिरता और शांति जैसे विचार आज के बेतहाशा भाग रहे संसार के लिए अजीब-सी बातें हैं। कुछ लोगों के लिए तेज़ आवाज़ में बजते हॉर्न, चमकीली तेज़ रोशनियाँ, लगातार हो रही बेकार की बातों द्वारा उत्पन्न शोर संगीत हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह केवल शोर है। शहरों का कोलाहल, कभी ख़त्म न होनेवाला शोर दिन-रात शहर की सड़कों पर गूँजता रहता है। यहाँ तक कि रात के तथाकथित सन्नाटे में भी, कभी ख़त्म न होनेवाले कोलाहल के कारण ऐसा लगता है कि हर समय कहीं कोई जगा हुआ है। ऐसा लगता है मानो यह कंक्रीट का समुद्र मुझे निगल लेगा। मुझे अपनी त्वचा के हर रोम में अपने आसपास के जमघट की सामूहिक ऊर्जा महसूस होती है; जिससे बच पाना संभव नहीं। गगनचुंबी इमारतें किसी पहरेदार की तरह खड़ी हैं और उनके शीशे वाले अग्रभाग (facades) नीचे चलते लोगों की तेज़ गति को दर्शाते हैं।

हवा में से जब पैट्रोल और महत्त्वाकांक्षाओं की गंध आ रही हो, तो कोई साँस कैसे ले? कोई अपने मन को स्थिर कैसे करे जब शहर की गति अपने ही दिल की धड़कनों की गति से ज्यादा तेज़ है? जब रात में भी कर्कश-ध्वनि का कोलाहल सुनाई दे, तब किसी को सुकून कैसे मिल सकता है? हम जैसे शांतिप्रिय लोग जो इस सब से बचना चाहते हैं, कहाँ जाएँ?

आश्रम (डेरा) ज़िंदगी के तूफ़ान में सादगी से भरा वह शरण-स्थल है जिसे जान-बूझकर शहर की आपाधापी से परे बनाया गया है। ऐसा लगता है कि आश्रम के खुले द्वार एक अनकहे वायदे के साथ आश्रय के लिए मुझे बुला रहे हैं। इसकी चारदीवारी के अंदर, दुनिया पीछे रह जाती है और कुछ कोमल और कुछ प्राचीन सामने आता है। यहाँ की इमारतें शहर की गगनचुंबी इमारतों की तरह आकाश को नहीं छूती; बल्कि यह ज़मीन से जुड़ी हुई, भू-दृश्य में रची-बसी दिखाई देती हैं मानो उस मिट्टी में ही बढ़ी हों। यहाँ के ऊँचे-ऊँचे पेड़, जो सदियों से यहाँ आनेवाले जिज्ञासुओं के ख़ामोश साक्षी रहे हैं, हवा से उनके रहस्यों के बारे में खुसफुस करते हैं और इनके पत्ते उस प्राचीन ज्ञान के सुर में सुर मिलाते हैं जिसे ऊँची आवाज़ में प्रकट नहीं किया जा सकता।

शहर का शोर-शराबा और कोलाहल मद्धिम पड़कर कहीं दूर हो रही फुसफुसाहट में तबदील हो जाता है और गहरी शांति उसका स्थान ले लेती है। यहाँ की हवा मिट्टी, अगरबत्ती, खिले हुए फूलों की सुगंध से भरपूर है और कुछ ऐसा अकथनीय है जो धीमी साँस की तरह हवा के साथ ही चलता है। आश्रम के बगीचे में रंगों की समता है— चमकीले गुलाबी, बैंगनी और पीले फूल मानो सद्भावना से अनायास ही झूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर पंखुड़ी और घास की हर पत्ती ब्रह्मांड के ताल पर धरती की धड़कन के साथ लयबद्ध होकर कोमलता से लहरा रही हो।

यहाँ की ख़ामोशी जीवंत है। यह सिर्फ़ आवाज़ की अनुपस्थिति नहीं है, इसे महसूस किया जा सकता है। छोटी से छोटी ध्वनि—पत्तों की सरसराहट, कच्चे रास्तों पर पैरों की कोमल चरमराहट, दूर से सुनाई देती शब्दों की आवाज़—इन्हें अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। इस शांति में गति भी है। शांति की तलाश में निकले साथी जिज्ञासुओं के बीच में से निकलता हुआ मैं कच्चे रास्ते पर चलता गया। माताएँ भी साथ चल रही थीं, उनके चमकीले दुपट्टे बहती नदियों की तरह पीछे लहरा रहे थे और उनके बच्चों के छोटे-छोटे हाथ इन दुपट्टों के छोर को पूरे भरोसे के साथ पकड़े हुए थे। यहाँ पर लोग किसी उद्देश्य से परंतु बिना किसी जल्दबाज़ी के, किसी ऊँची शक्ति के प्रति आदरभाव से चल रहे थे। संसार के कोने-कोने से साधक अपने अहं और उपाधियों को पीछे छोड़कर सच्ची शांति प्राप्त करने की एक-सी चाहत लिए यहाँ आते हैं।

हम बुनी हुई चटाइयों पर बैठते हैं, जहाँ हमारे चारों तरफ़ हम जैसे ही हज़ारों लोग बैठे होते हैं। सारा वातावरण किसी के इंतज़ार में शांति से परिपूर्ण होता है। साधकों का इतना विशाल समूह महासागर की तरह प्रतीत होता है, फिर भी किसी तरह की बेचैनी नहीं होती–एक अनकहा नाता होता है। आँखें मूँदकर, सभी एकजुट हो जाते हैं, नज़दीक बैठे होने के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि सभी का उद्देश्य एक है। इस जन समूह की विशालता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर ऐसा महसूस होता है कि सारा संसार ही इस साँझे पल में सिमट-सा गया है। शांति इतनी गहन होती है कि कपड़ों की सरसराहट, स्वाँस की धीमी-सी आवाज़ भी घंटी की गूँज की तरह साफ़ सुनाई देती है। कृतज्ञता कोमलता से बहती हवा की भाँति एक-दूसरे के बीच की दूरी को समाप्त कर देती है। बाहरी संसार का अस्तित्व धुँधला पड़ जाता है और केवल एक ही ध्वनि महत्त्वपूर्ण होती है–वह शांति जिसे सब महसूस करते हैं, हर जीवात्मा उस पवित्र शांति के साथ एकसुर हो जाती है।

सत्संग के बाद, सारा जन-समूह आश्रम के लंगर की ओर उमड़ पड़ता है जो विनम्रता का प्रतीक है। हवा में फैली पीली दाल की महक से ही मुँह में पानी आ जाता है। इस मक्खन-सी मुलायम दाल में जीरे और हल्दी की सोंधी-सी ख़ुशबू घुली होती है। गरमागरम बासमती चावलों के ढेर चमक रहे होते हैं, उनमें से तेजपत्ते और इलाइची की महक आ रही होती है। उसे खाने के बाद उसका स्वाद बहुत देर तक बना रहता है जो न सिर्फ़ शरीर को बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देता है। हर प्रकार के दिखावे से मुक्त यह सादा खाना, किसी भी मिशेलिन-स्टार रेस्त्रां में भोजन करने के अनुभव से बढ़कर है। इसका वास्तविक आनंद तो मिल-बाँटकर खाने में ही है। हम सब साथ-साथ बैठते हैं–हम किसी को नहीं जानते, फिर भी परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते बिना किसी भेदभाव के सब साथ मिलकर सेवा करते और करवाते हैं। भोजन कर लेने के बाद, सब अपनी प्लेट स्वयं धोते हैं–इस छोटी-सी सेवा में भोजन के ज़ायके से कहीं अधिक लज़्ज़त होती है।

जैसे-जैसे सूर्य ढलता है, शब्दों की आवाज़ चारों ओर गूँजने लगती है, कभी ऊँचे और कभी धीमे स्वर में। यह केवल संगीत नहीं है; यह एक ऐसा स्पंदन है जो आपको भीतर तक छू जाता है। साधक अपनी आँखें मूँदकर बैठते हैं, मानो पवित्र शब्द की लहरें उन्हें निर्मल कर रही हों, उनके सारे सांसारिक तनाव को दूर कर रही हों।

दुनिया के शोर से बेचैन मन को, इस स्थिरता में सुकून मिल जाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि शांति किसी भी तरह की आवाज़ या हलचल का न होना नहीं बल्कि हमारे भीतर परम आनंद की अनुभूति है, जो बाहर के शोर से अछूती है। यह आश्रम से प्राप्त होनेवाला उपहार है: इस बात का पता लग जाना कि हमारे भीतर ही शांति का स्रोत है, वह शरण-स्थल है जिसकी हमें तलाश करनी है। यह इस सरल से सत्य को प्रकट करता है कि शांति प्राप्त करने के लिए संसार से कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जीवनरूपी तूफ़ान में मन को स्थिर करने की है।

क्या आप जानते हैं?

इस दुनिया के भोगों की क्षणभंगुरता और नश्वरता की छाप हमारे हृदय पर डालने के लिये हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। एक विचारशील व्यक्ति के लिये दु:ख के ये क्षण कई बार छिपे हुए वरदान सिद्ध होते हैं।

महाराज चरन सिंह जी, प्रकाश की खोज

***

सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं, वे सँभाल और रहनुमाई करते हैं। यदि किसी अवसर पर कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो उसमें भी अपनी भलाई जानिए, क्योंकि जिस चीज़ को सतगुरु अच्छा मानते हैं वही सत्संगी की ज़िन्दगी में घटती है, न कि वह जिसको सत्संगी अच्छा मानता हो। हिम्मत, प्यार और भरोसे के साथ अभ्यास करते रहें और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं: आगाहा कू त्राघ पिछा फेर न मुहडड़ा॥ नानक सिझ इवेहा वार बहुड़ न होवी जनमड़ा॥ मौलाना रूम भी कहते हैं, “अगर प्रियतम के देश को चलना है तो आख़िरी साँस तक क़दम आगे बढ़ाने की कोशिश करो और रुकावटों का मुक़ाबला करते हुए आगे बढ़ो।” नाकामयाबी मन की कमज़ोरी से होती है। इस दुनिया में भी आप देखिए, क़ामयाब वही होता है जो दिलोजान से किसी काम में जुट जाता है।

महाराज सावन सिंह जी, परमार्थी पत्र, भाग 2

***

बेमतलब और बेकार की बातचीत में न लगें। अगर आपको अपनी रूहानी ग़रीबी का होश है, तो हर मिनट अपनी रूहानी विरासत को पाने की कोशिश करें। अगर आप फ़ुज़ूल की बातचीत (गप-शप) करते हैं, तो परमात्मा से की गयी आपकी प्रार्थनाएँ मात्र मज़ाक हैं। यह गप-शप आपको ढोंगी साबित करती है; यह रूहानियत की जड़ को ही काट देती है।

एक ओर तो परमात्मा से दया-मेहर की याचना करना और दूसरी ओर अपने क़ीमती समय और शक्ति को बेकार ख़र्च करना–इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। सोचिये अधिक, बोलिये कम।

महाराज जगत सिंह जी, आत्म-ज्ञान

आत्म-ज्ञान के लिए तनाव-मुक्त रहना

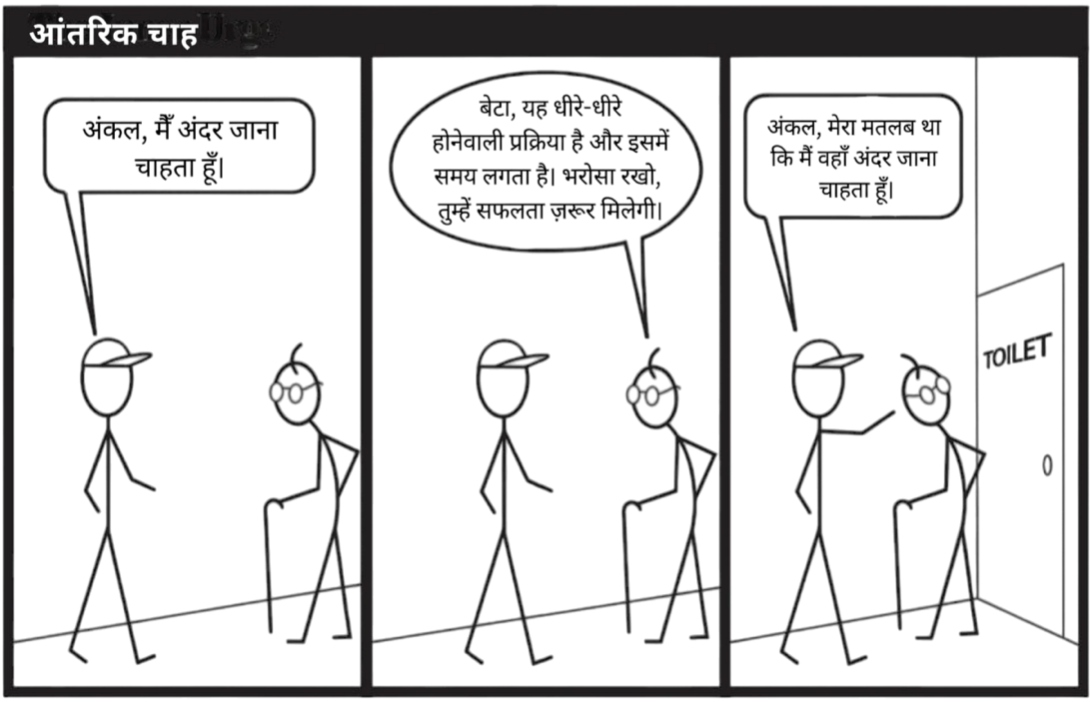

हँसना इनसान के कुछ अनुपम गुणों में से एक है। इनसान के सिवाए और कोई जीव नहीं हँस सकता। क्या आपने कभी किसी पक्षी या कुत्ते को हँसते हुए देखा है; वे मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हँसने का सौभाग्य केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है। क्योंकि परमात्मा ने इनसानों को अपनी शक़्ल में बनाया है, शायद इसका मतलब यह है कि परमात्मा भी हँसते हैं, इसलिए हम यह मान सकते हैं कि हँसना स्वाभाविक रूप से आत्मिक है।

महाराज चरन सिंह जी हँसमुख होने और जल्दी नाराज़ हो जाने के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं:

इस दुनिया में हर व्यक्ति ख़ुश रहना चाहता है। जब आपके अंतर में ख़ुशी होती है तब आप इसे दूसरों के साथ बाँटना चाहते हैं। हँसी-मज़ाक यही है और कुछ नहीं। हँसी-मज़ाक करने का मतलब दूसरों पर ताने कसना या ख़ुद को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। मज़ाक का आनंद लेने का मतलब यह है कि आप भी उसका आनंद लें और दूसरा व्यक्ति भी उसका आनंद ले। आपको किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर मज़ाक नहीं करना चाहिये, इसे मज़ाक नहीं कहा जाता। यह दूसरे व्यक्ति पर ताने कसना या उसकी खिल्ली उड़ाना है और यह ग़लत है। हँसी-मज़ाक करने से मतलब है कि दूसरा व्यक्ति भी उसका उतना ही मज़ा ले जितना कि आप ले रहे हैं। जब आप अंतर में ख़ुश होते हैं तब आप उस ख़ुशी को ज़ाहिर किये बिना और दूसरों के साथ बाँटे बिना नहीं रह सकते। अगर आप किसी दु:खी व्यक्ति के पास जायें तो वह आपको भी दु:खी कर देगा। आप किसी ख़ुशमिज़ाज व्यक्ति के पास जायें तो वह आपको ख़ुश कर देगा। वह दो मिनट में ही आपको तनावरहित कर देगा।

संत संवाद, भाग 3

हँसी-मज़ाक हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है और हमें हमारी निम्न, मूल प्रवृत्तियों से मुक्त कर देता है। अपने व्यक्तित्त्व की उन कमियों को दूर करते-करते, हम अपने व्यक्तित्त्व को सहजता से लेना भूल जाते हैं (कहीं न कहीं यह डर बढ़ता जाता है कि किसी को इनके बारे में पता न लग जाए)। हालाँकि हँसी-मज़ाक द्वारा हमें ख़ुद पर, अपनी परिस्थितियों पर हँसने में मदद मिलती है और यह छिपे हुए दर्द को भी कम कर देता है, आख़िरकार यही हास्य-वृत्ति ख़ुद को पूरी तरह से स्वीकार करने में हमारी मदद करती है। हँसी-मज़ाक हमें तनाव-मुक्त करने और हमारे संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ये दोनों गुण भजन-सिमरन के लिए ज़रूरी हैं।

महात्मा बुद्ध किसी विषय को समझाने के लिए अकसर ऐसी सरल और सटीक उपमा देते थे जिसका खंडन करना असंभव होता था। अपने शिष्य श्रोणा (Shrona) के साथ महात्मा बुद्ध का वार्तालाप इस बात का एक प्रभावशाली उदाहरण है कि वह शिष्यों के प्रतिदिन के जीवन से लिए गए उदाहरण द्वारा समझाते थे। श्रोणा एक रागी था और वीणा बजाने में निपुण था:

एक बार महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद, श्रोणा को आंतरिक साधना की युक्ति सिखा रहे थे। श्रोणा साधना की सही युक्ति नहीं सीख पा रहा था क्योंकि कभी तो वह बहुत उत्तेजित हो जाता था और कभी बिलकुल ध्यान नहीं देता था। वह महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, “जब तुम नौसिखिया थे, तब तुम अच्छी वीणा बजाते थे या नहीं?”

“हाँ, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता था।”

“तुम्हारी वीणा में से सबसे बढ़िया सुर कब निकलते थे, जब उसके तार बहुत ढीले होते थे या जब वे बहुत कसे होते थे?”

“सबसे उत्तम सुर तब निकलते थे जब उसके तार न तो बहुत अधिक कसे होते थे और न ही बहुत ढीले होते थे।”

महात्मा बुद्ध ने कहा, “तुम्हारे मन पर भी यही नियम लागू होता है।” महात्मा बुद्ध के उपदेश पर अमल करने से श्रोणा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2

हुज़ूर महाराज जी हमें समझाते हैं, “हँसी-मज़ाक की यह भावना परमात्मा का दिया हुआ उपहार है।” जब हम तनाव मुक्त होते हैं, सिर्फ़ तभी हम हँसी-मज़ाक कर सकते हैं। अगर हम अंदर से ख़ुश हैं तो स्वाभाविक रूप से हम ख़ुशी ही फैलाएँगे। यदि हँसी-मज़ाक सहज रूप से आत्मिक है तो इसे विकसित करने का साधन भी आत्मिक ही होना चाहिए।

नानक दुखीआ सभ संसार॥ सो सुखीआ जो नाम अधार॥

डिस्कोर्सेज़ ऑन संत मत, वॉल्यूम I

हम जानते हैं कि भजन-सिमरन ही सच्ची ख़ुशी प्रदान करता है, लेकिन इसके बारे में एक गलत धारणा है कि भजन-सिमरन हमें गंभीर बना देता है।

किस तरह की गंभीरता? क्या इससे हमें ख़ुशी नहीं मिलती?…गंभीरता का मतलब है कि आप जीवन को महत्त्वहीन नहीं समझ रहे। आप अपनी मंज़िल, अपनी राह और अपने उसूलों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बेशक आपको इन्हें गंभीरता से लेना भी चाहिये। लेकिन यदि आप ख़ुश रहते हुए सफ़र करते हैं तो आप अपना सफ़र ख़ुशी-ख़ुशी तय कर लेते हैं।

महाराज चरन सिंह जी, संत संवाद, भाग 3

हम जिस परम आनंद की खोज कर रहे हैं, वह हमें तब प्राप्त होता है जब हमारी लिव प्रकाश और धुन के साथ जुड़ जाती है–जब हमारा ध्यान दुनिया पर केंद्रित न रहकर परमात्मा पर केंद्रित हो जाता है। हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं, गुरु की खोज करते हैं, उनके उपदेश का पालन करते हैं और नियमित रूप से भजन-सिमरन का अभ्यास करते हैं। नियमित रूप से भजन-सिमरन के अभ्यास द्वारा हम अपनी सुरत को शरीर के नौ द्वारों–जिनमें इंद्रियों के नीरस भोग हैं–में से इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं। अपने ख़याल को इनमें से निकाल लेने पर इंद्रियों के भोगों का रस फ़ीका पड़ जाता है और अपने ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर करके हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं। हमें नामरूपी अमृत द्वारा सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। भजन-सिमरन द्वारा हमें अपने वास्तविक स्वरूप और इस मायामय संसार की असलियत का बोध हो जाता है। जैसे-जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है, हमें समझ आने लगती है कि हम जिन भी हालात से गुज़रते हैं, वे हमारे कर्मों के कारण हैं और अस्थायी हैं।

कूड़ि कूड़ै नेहु लगा विसरिआ करतारु॥

किसु नालि कीचै दोसती सभु जगु चलणहारु॥

गुरु नानक देव, सत्संग संग्रह, भाग 2 से उद्धरित

जब इस दुनिया की सभी शक़्लें और पदार्थ नाशवान और क्षणभंगुर हैं तो फिर चिंता किस बात की? जब हम जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है और वही होगा जिसमें अंत में हमारी ही भलाई है तो फिर चिंता करने का क्या लाभ है? नियमपूर्वक भजन-सिमरन करने से हमारा मन हालात को आसानी से और ख़ुशी से स्वीकार करना और परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाता है।

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हलकी वस्तुएँ आसानी से ऊपर उठती हैं और प्रतिरोध उन्हें वापस नीचे की तरफ़ खींचता है। आइए हँसी-मज़ाक द्वारा स्वयं को तनाव-मुक्त करें और जीवन की घटनाओं का विरोध करने के बजाय, उन्हें हँसी में टाल दें ताकि हम स्वाभाविक तौर पर इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर सत्य का अनुभव कर सकें और उस दिव्य परम सत्य में समा सकें।

विरह की अहमियत

सुलतान महमूद को उड़ता हुमा (एक काल्पनिक पक्षी) दिखाई दिया।उसने फ़ौज से कहा कि जाओ और अपनी-अपनी क़िस्मत आज़मा लो। हर कोई दायें-बायें दौड़ने लगा, लेकिन अयाज़ उनमें दिखाई नहीं दिया। सुलतान ने अपने आप से कहा, “क्या मेरा अयाज़ नहीं गया? आशा है कि हुमा की छाया उस पर पड़ जायेगी।” उसने चारों तरफ़ नज़र दौड़ाई तो अयाज़ का घोड़ा दिखाई दिया, और साथ ही रोने और कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसकी है, यह जानने के लिए वह नीचे झुका।

उसे घोड़े के नीचे नंगे सिर पड़ा अयाज़ रोता दिखाई दिया। उसने पूछा, “तुम क्या कर रहे हो? तुम गये क्यों नहीं?” अयाज़ ने जवाब दिया, “आप ही मेरे हुमा हैं, और अगर मैं ऐसी कोई परछाईं ढूँढूँ तो वह आपकी ही परछाईं होगी। उसे प्राप्त करने के लिए अगर मुझे आपसे दूर जाना पड़े तो मैं उसकी कामना ही क्यों करूँगा?”

महमूद ने उसे अपने पास खींच लिया, उनकी परछाइयाँ आपस में मिलीं और एक ऐसी परछाईं बन गई जिसकी बराबरी हज़ार हुमाओं की परछाइयाँ भी नहीं कर सकती थीं।

शम्स तब्रीज़ी: रूमी के कामिल मुर्शिद

शिष्य होने के नाते, हम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, हमारे सतगुरु उसका साकार रूप हैं। कोई भी चीज़ हमें उनसे ज़्यादा ख़ुशी नहीं दे सकती। उनके वचन हमारे दु:खी हृदय को सुकून देते हैं, उनकी मुस्कान हमें चिंता-मुक्त करनेवाली औषधि है। उनकी दृष्टि में वह आत्मीयता है जो हमने पहले कभी किसी और की नज़र में अनुभव नहीं की।

हम जानते हैं कि अपने गुरु की संगति में हम जो महसूस करते हैं वह सिर्फ़ बुद्धि या हमारी पूर्वधारणाओं की वजह से नहीं होता। उनमें कुछ ऐसा है जो हमें अंदर तक छू लेता है और चाहे वह कुछ भी हो, इससे हमें पूर्णता का एहसास होता है।

हम संतमत के उपदेश द्वारा समझ जाते हैं कि अपने सतगुरु की मौजूदगी में हम जो महसूस करते हैं वह हमारे रचयिता के साथ हमारे रिश्ते की झलक मात्र है। हम परमात्मा के साथ वह रिश्ता क़ायम कर सकते हैं, बिलकुल वैसे ही जैसे संत-महात्मा शब्द के अभ्यास द्वारा करते हैं। सतगुरु हमें हमेशा समझाते हैं कि देहस्वरूप हमारी मंज़िल नहीं है, बल्कि यह वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप–परमात्मा के पास लौट सकते हैं।

देहस्वरूप सतगुरु का मक़सद है हमें परमपिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति में सराबोर करना, हमें संतमार्ग पर लाना और सतगुरु से एकरूप होने के लिये गहरी तड़प पैदा करना। कुदरती बात है कि जब सतगुरु देहस्वरूप में हमारे बीच होते हैं तो हम उसके पीछे भागते-फिरते हैं, हमें शांति और ख़ुशी महसूस होती है। लेकिन यह केवल किसी बहुत ऊँची चीज़ को प्राप्त करने का केवल साधन है। कभी-कभी यह हमारे हित में होता है कि हम सतगुरु से दूर हों। क्योंकि जब हम उसे बाहर नहीं देख सकते, तो हमारे पास उसे अपने अंतर में ढूँढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता।

महाराज चरन सिंह जी, संत संवाद, भाग 3

सतगुरु हमें प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा के पास वापस पहुँचने के लिए हम अपना रूहानी सफ़र शुरू करें और ऐसा करने के लिए वह हमारे साथ प्रेम, विरह और जुदाई का एक अति सुंदर खेल खेलते हैं। एक शिष्य के लिए अपने सतगुरु की जुदाई बहुत ज़्यादा दु:खदायी है, लेकिन यही उसे प्राप्त होनेवाला सबसे बड़ा वरदान भी है। जब तक हम किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते, हम उसे प्राप्त करने के लिए कभी कोशिश नहीं करेंगे।

प्यार की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए विरह के अलावा और कोई ईंधन नहीं है; प्रियतम की खोज के लिए प्रेरित करनेवाली और कोई प्रेरणा नहीं है। चाहे विरह कितनी भी दु:खदायी क्यों न हो, इस विरह का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के कारण हम परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ मिलाप करने के लिए हर तरह की क़ुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं।

हम में से बहुत-से लोग जानते हैं कि सतगुरु की उपस्थिति मे हमें कितनी ख़ुशी मिलती है। हम यह भी जानते हैं कि जब हम उनसे जुदा होते हैं तब हम उनकी याद में कितना तड़पते हैं। लेकिन इस विरह के कारण दिल में उनकी गहरी याद बनी रहती है भले ही यह कितनी भी कष्टदायक हो और यह उन्हें भूल जाने से कहीं अधिक बेहतर है।

आमतौर पर प्रेमी दो विशेष अवसरों पर प्रियतम के ख़यालों में खोया रहता है; उसके आगमन से ठीक पहले और उसके चले जाने के ठीक बाद। शारीरिक रूप से दूरियाँ तो होती हैं, लेकिन जब हृदय प्रियतम के ख़यालों में खोया होता है, तब क्या कोई सच में कह सकता है कि वह उससे जुदा हो गया है?

मीराबाई को अपने गुरु से प्रेम था। किसी ने मीराबाई से पूछा कि तुम उन्हें भूल क्यों नहीं जाती? तुम विरह में इतनी दु:खी हो, इतने कष्ट में हो। उसने कहा: मुझसे यह प्रेम मत छीनो। मुझसे चाहे कुछ भी ले लो, पर मुझसे मेरे गुरु का प्रेम मत छीनो। मैं इस विरह से अलग होने के बजाय इसके साथ जीना चाहती हूँ। उस प्रेम में सुख होता है और एक प्रेमी किसी भी क़ीमत पर उस विरह की पीड़ा से मुक्त होना नहीं चाहेगा।

महाराज चरन सिंह जी, संत संवाद, भाग 3

ऐसा कहा जाता है कि विरह दोधारी तलवार है; जैसे-जैसे हृदय में पीड़ा को सहन करने की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इसके अंदर आनंद का अनुभव करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। हृदय या दूसरे शब्दों में कहें तो चेतना की कोई सीमा नहीं होती; विरह के बढ़ने पर हम जिस आनंद और जुदाई की पीड़ा को महसूस करते हैं, वह इसी चेतना का विस्तार है।

इस सबके पीछे हमारे सतगुरु का हाथ होता है। हमें बस उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना है; जब उन्हें लगेगा कि उनसे जुदा होने में हमारी भलाई है तो वह हमें ख़ुद से जुदा कर देंगे अन्यथा वह हमें अपनी मौजूदगी द्वारा प्रेरित करेंगे।

आख़िरकार भजन-सिमरन ही सतगुरु द्वारा जलाई गई प्रेम की लौ को और अधिक बढ़ाएगा।

जितना ज़्यादा वक़्त हम भजन-सिमरन को देते हैं उतना ही हमारा प्रेम दृढ़ होता है, पनपता है, हम भक्ति भाव से भर जाते हैं। मेरा अपना विचार है कि जितना ज़्यादा वक़्त हम भजन-सिमरन को देते हैं, उतना ही बिछोड़े का दु:ख हमें महसूस होता है। आप जितना बिछोड़े का दु:ख महसूस करते हैं, उतनी ही अंतर में तरक्की करते हैं, क्योंकि आख़िरकार विरह की यह पीड़ा ही आपको उस हस्ती से, उस मालिक से एकरूप कर देगी।

महाराज चरन सिंह जी, संत संवाद, भाग 3

अपने सतगुरु के लिए जिस विरह को हम महसूस करते हैं, वह उनका दिया हुआ उपहार है। अगर हम इस विरह की भावना को बनाए रखें, तो यह इतनी बढ़ जाएगी जहाँ हमें एहसास होगा कि हम शरीर, मन या अहं नहीं बल्कि आत्मा हैं। हम वह आत्मा हैं जो प्रियतम से कभी भी जुदा नहीं हुई थी।

रूहानियत का मार्ग

महाराज सावन सिंह जी द्वारा की गई व्याख्या

सन्तमत सुरत-शब्द के मार्ग का नाम है, यानी यह सुरत के उस परिपूर्ण प्रभु (शब्द) के साथ जुड़ने का अन्तर्मुख अनुभव है। यह अनुभव मत-मतान्तरों से कहीं ऊँचा है। इसी को हम सन्तमत या सन्तों की शिक्षा कहकर पुकारते हैं। यह शिक्षा परमार्थ के असली सिद्धान्तों का वर्णन करती है। यह धर्मों से कहीं बढ़कर है, क्योंकि धर्म तो केवल सिद्धान्तों, मान्यताओं और चमत्कारों का ही वर्णन करते हैं।

सुरत-शब्द मार्ग सच्चा विज्ञान (साइंस) है जो किसी बात को यों ही मान लेने की शिक्षा नहीं देता। जब भी किसी जाति के लोगों ने इस शिक्षा को धारण करके अपने अनुभवों का वर्णन किया है, वे सब गणित की तरह एक ही नतीजे पर पहुँचे हैं। रूहानी विज्ञान का यही उद्देश्य है कि मनुष्य माया के पर्दों से मुक्त होकर स्वयं को पहचान ले कि वह आत्मा है, जो स्वयं चेतन है और महाचेतन के समुद्र का अंश है। जब आत्मा उस महाचेतन सागर में समा जाती है, तो उसमें परमात्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं, जिस तरह पानी की बूँद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है।

बाहरी रचना को लाँघकर, कुल मालिक तक पहुँचने का यह काम मनुष्य अपने यत्न से लाखों वर्षों में भी नहीं कर सका है जबकि गुरु की सहायता से यह काम आसानी से किया जा सकता है। गुरु सुरत-शब्द योग का मार्ग बताते हैं जो सरल और सीधा है। अमीर या ग़रीब, उच्च या नीच, विद्वान या अनपढ़, पूर्वी या पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, हर मनुष्य के लिए यह एक ही मार्ग है। सुरत-शब्द योग का अभ्यास अमर जीवन और आनन्द प्रदान करता है। जो लोग इस मार्ग को ठीक तरह समझकर इस पर चलते हैं, उनके लिए यह मार्ग क़ुदरत के दूसरे क़ानूनों की तरह सादा और क़ुदरती है, परन्तु जो लोग बिना सोचे समझे अंधाधुंध इस मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है।

सन्तजन संसार-सागर के मल्लाह हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का ज़रिया हैं। सन्त वे पवित्र आत्माएँ हैं जो धुर-धाम से आकर शरीर रूपी पिंजरे के बन्धनों को स्वीकार करके, आत्माओं को मालिक की ओर, जो हमारा स्रोत है और जिसके साथ हमारा क़ुदरती सम्बन्ध है, ले जाने का व्यापार करती हैं:

चीस्त रूह आं तायरे-क़ुदसी सिफ़त,

दर कफ़स महबूस बहरे-मअरिफ़्त।

आमदा बहरे-तिजारत अज़ अदम,

रू बदां सू बाशद ऊ रा दम-ब-दम।

मसनवी, मौलाना रूम

मौलाना रूम का कहना है कि आत्मा वह सद्गुणी पक्षी है जो तन के पिंजरे में बंद है और आज़ाद होना चाहती है। यह सत्य का व्यापार करने के लिए इस संसार में आई है, और इसका ध्यान हमेशा अपने रूहानी स्रोत से जुड़ा रहता है।

सन्तों के अनमोल रूहानी भण्डार, सुरत-शब्द के अनुभव भरे वचन, धर्म-पुस्तकों में दर्ज हैं। ये सारे संसार की सांझी सम्पत्ति हैं। जिस प्रकार परमात्मा सबका सांझा है, उसी प्रकार सन्तजनों के अनुभव सम्पूर्ण मानव-जाति के मार्गदर्शन के लिए हैं। ये किसी विशेष जाति या धर्म की सम्पत्ति नहीं, परमात्मा उनका है जिन्हें परमात्मा ने अपना बना लिया है:

आपन बापै नाही किसी को भावन को हरि राजा॥

मोह पटल सभु जगतु बिआपिओ भगत नही संतापा॥

गुरु रविदास

सुरत-शब्द योग का ध्येय हमारी आत्मा को सीधे मालिक से जोड़ने का प्रयत्न करना है। यह आत्मा को मालिक का अनुभव करवाने का मार्ग है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को भली प्रकार समझाकर इस मार्ग पर लगा देता है। यह साइंस उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य है और यह मार्ग सतपुरुष का बनाया हुआ है।

गुरुमत सार से उद्धरित

आइए, सीखना सीखें

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण प्राचीन लंका का प्रसिद्ध राजा था। उसके दस सिर थे। वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसमें बहुत-से अच्छे गुण थे। छ: शास्त्रों और चार वेदों में पारंगत होने के कारण उसका बहुत सम्मान किया जाता था। अनेक सिरों के साथ उसका चित्रण इस बात का प्रतीक है कि वह बहुत ज्ञानी था। लेकिन अपने अहं के कारण वह धर्म के मार्ग से भटक गया और आख़िरकार उसका यही अहं उसके पतन का कारण बना।

कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं के अधीन होकर उसने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसे अपने राज्य में बंदी बना लिया। श्री राम ने अपने वफ़ादार साथियों को इकट्ठा किया और अपनी सेना की मदद से अपनी पत्नी सीता को रावण की क़ैद से आज़ाद करवाया। अंत में रावण की हार हुई। विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम सीता के साथ अपने साम्राज्य वापस लौट आए। उनकी इस वापसी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है।

इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़े विद्वान को भी अपने बेक़ाबू मन के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। सतगुरु समझाते हैं कि जब ज्ञान का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब परिणाम प्रतिकूल होता है। यह हमारे अंदर घमंड और अहं पैदा करता है, जिसके कारण हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। हालाँकि, हम मार्ग पर जितना आगे बढ़ते हैं और अपने रूहानी अभ्यास को जितनी ज़्यादा लगन से करते हैं, उतनी जल्दी हमें एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं।

हमें विनम्र होकर इस भावना के साथ जीवन जीना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम कुछ नहीं जानते, इसका अर्थ है कि हम सीख रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो ने भी कहा: “मैं अभी तक सीख रहा हूँ।” जब हम यह कह देते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं; हम सीखना बंद कर देते हैं और हमारा अहं हम पर हावी हो जाता है।

ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो।

ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो।

महात्मा गांधी, क्यूटेशन्ज़ फ़ॉर ऑल ओकेशन्ज़ से उद्धरित

हर दिन एक नया दिन है, इसलिए हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने दायरे को खोलते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। हालाँकि, अपने अहं के कारण जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएँगे।

आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हम अधिक जागरूक होना चाहते हैं। जैसे-जैसे हम अधिक जागरूक होते हैं, हमें समझ आने लगती है कि हम वास्तव में बहुत कम जानते हैं। बुद्धिमत्ता व ज्ञान में बहुत अधिक अंतर है। आधुनिक युग में, जानकारी आसानी से उपलब्ध है। सर्च इंजन जानकारी का भण्डार है; एक बटन दबाने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में असीमित जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर, बुद्धिमत्ता या ज़िंदगी द्वारा सिखाए गए सबक़ किसी भी क़ीमत पर नहीं ख़रीदे जा सकते।

महान यूनानी दार्शनिक सुकरात ने भी स्वीकार किया था, “जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता।” सोक्रेटस, ए कंप्लीट बायोग्राफ़ी से उद्धरित

हम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी समझाते हैं कि रचयिता और उसकी रचना को जानना और यह जानना कि यह रचना किन नियमों के अनुसार चल रही है और रचयिता के पास वापस जाने का साधन क्या है, ही सच्चा ज्ञान है।

हुज़ूर महाराज जी ने जो समझाया है, उसे केवल अंतर्मुख होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। भजन-सिमरन के अभ्यास द्वारा ही हम अपने आप को परमपिता परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर सकते हैं। जब हम परमात्मा के प्रेम और भक्ति-भाव से सराबोर हो जाते हैं, तब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जब मन परमात्मा की तलाश शुरू कर देता है, तब हम वास्तव में बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बनते हैं। एक साधारण इनसान जिसे हर व्यक्ति में, सृष्टि के हर कण में परमात्मा नज़र आता है, वह सच्चा ज्ञानी है। चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़; वह सांसारिक दृष्टिकोण से अज्ञानी ही क्यों न हो, शायद वही सच्चा ज्ञानी हो।

सैबथ (विश्रामदिवस) क्या है?

बाइबल में कहा गया है कि सिनाई पर्वत पर इसराइल के लोगों को दस आदेश दिए गए थे–जो इस प्रकार हैं:

- मैं तुम्हारा परमपिता हूँ, परमेश्वर हूँ।

- मेरे अतिरिक्त तुम किसी और को परमात्मा न मानना।

- तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना।

- स्मरण रहे कि विश्रामदिवस को पवित्र बनाए रखना।

- अपने पिता और माता का आदर करना।

- तुम हत्या न करना।

- तुम व्यभिचार न करना।

- तुम चोरी न करना।

- तुम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना।

- तुम लोभ न करना।

आज हम चौथे आदेश के बारे में सोच-विचार करेंगे। पहले तीन आदेशों, जो कि उस एक परमात्मा के प्रति विश्वास और करनी में प्रेम, दृढ़ता और निष्ठा बनाए रखने की नींव तैयार करते हैं, को बिना बढ़ाए या परिवर्तित किए हमें “स्मरण रहे कि विश्रामदिवस को पवित्र बनाए रखना” का आदेश दिया गया है। बाइबल से संबंधित अन्य संस्करणों में ‘स्मरण रहे’ (remember) शब्द को ‘रखना’ (keep) शब्द से बदल दिया गया है।

विश्रामदिवस महत्त्वपूर्ण क्यों है? विचार करने योग्य विषय यह नहीं है कि सातवाँ दिन विशेष है या नहीं, बल्कि यह विशेष समय की पवित्रता की धारणा से संबंधित है, जब हम अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करते हैं–मन को परमात्मा की याद में लगाते हैं। बीसवीं सदी के दर्शनिक अब्राहम जोशुआ हेशेल ने सांसारिक सुरक्षा-स्थल या बड़े गिरिजाघर की बजाय अपना समय परमात्मा की भक्ति में लगाने के विचार को “समय का पवित्र-स्थान” कहा है।

यह आराम करने और पुन:आरम्भ के समय का प्रतीक है। यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को नई दिशा देने का समय है–अंतर्मुख अभ्यास करते हुए अपने अस्तित्व की गहराई में तल्लीन होने का समय है।

विश्रामदिवस हमें अपने ध्यान को जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित करने की: अपनी आत्मा को इसके स्रोत परमात्मा के पास निज-घर वापस ले जाने के हमारे वचन की याद दिलाता है–यह अपने ध्यान को परमात्मा और उसके प्रेम पर केंद्रित करने, उसके द्वारा दिए गए जीवनरूपी उपहार के लिए शुक्रगुज़ार होने का समय है।

हम किस तरह अपने उस आंतरिक शरण-स्थल, समय के पवित्र-स्थान में प्रवेश कर सकते हैं? अंतर्मुख होकर। हमें वह युक्ति, विधि, अभ्यास सिखाया गया है। एक बार जब हम अपने सतगुरु से यह अभ्यास सीख लेते हैं फिर हमें केवल सिमरन, ध्यान, भजन (शब्द-धुन को सुनना) को समय देना है।

परमार्थी पत्र, भाग 2 की भूमिका में कहा गया है:

हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उस सतनाम समुद्र की एक बूँद है। आत्मा को अपने मूल से बिछुड़े हुए लाखों-करोड़ों साल हो गये हैं। हर्ष-शोक और सुख-दु:ख की इस दुनिया में आत्मा एक परदेसी की तरह है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के इस निचले देश में किसी भी चीज़ से इसका कोई मेल नहीं है। जब तक आत्मा अपने निज-घर वापस नहीं लौटती, तब तक इसके दु:खों और मुसीबतों का अन्त न हो सकता है और न ही होगा। हमारा शरीर हरि-मन्दिर है और हम इसके अन्दर ही उस हरि के साथ मिलाप कर सकते हैं। वह कुल मालिक न कभी किसी को बाहर मिला है, न मिल सकता है।

दुनिया के सभी संत, ऋषि-मुनि और पैग़ंबर इस बात की पुष्टि करते हैं कि “परमात्मा का साम्राज्य हमारे अंदर है” और मुक्ति प्राप्ति के लिए जीव को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा “नौ द्वारों के इस मंदिर” (हमारे शरीर) में विराजमान है। हमें केवल एक ऐसे शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमारे परमपिता परमात्मा के महल में प्रवेश के मार्ग का रहस्य जानता है। यह केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। किसी अन्य प्रजाति के पास न तो इसकी क्षमता है और न ही उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है। विज्ञान या कला के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक का होना जितना आवश्यक है उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षक का होना ज़रूरी है। यह अज्ञात मार्ग इतना टेढ़ा-मेढ़ा, पेचीदा और भूलभुलैया जैसा है कि आत्म-ज्ञान प्राप्त कर चुके किसी महात्मा के मार्गदर्शन के बिना कोई भी जीव इस पर चल नहीं सकता। ऐसे मार्गर्दशक का देह में होना भी ज़रूरी है, जो हमें सबसे ऊँचे रूहानी मण्डल, जो मृत्यु और प्रलय से परे है, में ले जा सकता हो और जहाँ से वापस इस रचना में नहीं आना पड़ता। ऐसे संत-सतगुरु हमेशा इस संसार में मौजूद होते हैं। देहरूपी चोला छोड़ चुके संत-महात्माओं या धर्मग्रंथों में दर्ज उनका उपदेश हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता।

परमात्मा से साक्षात्कार की युक्ति जो सभी संत-महात्माओं द्वारा समझाई गई है, चाहे वे किसी भी देश या धर्म से संबंध रखते हों, सदा एक ही रही है और सदा एक ही रहेगी। यह युक्ति किसी इनसान द्वारा नहीं बनाई गई है कि इसमें किसी संशोधन, कुछ जोड़ने या परिवर्तन करने की ज़रूरत हो। यह परमात्मा द्वारा बनाई गई है और उतनी ही पुरानी है जितनी यह रचना है। इसके तीन भाग हैं:

पहला, सिमरन या परमात्मा के पवित्र नामों को दोहराना है। यह दुनिया में फैले हमारे ध्यान को वापस आँखों के मध्य व पीछे ‘तीसरे तिल’ पर ले आता है जो हमारी आत्मा और मन का मुख्य केंद्र है।

दूसरा, ध्यान या अपने सतगुरु के अविनाशी स्वरूप का चिंतन करना है। यह ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में मदद करता है।

तीसरा, भजन या अनहद शब्द या दिव्य-धुन को सुनना है जो हर समय हमारे अंदर धुनकारें दे रही है। इस दिव्य-धुन की सहायता से हमारी आत्मा ऊँचे रूहानी मण्डलों में चढ़ाई करती हुई आख़िरकार परमात्मा से मिलाप करती है।

संक्षेप में, यह उस आध्यात्मिक अभ्यास का सार है जिसे हर युग और देश में हुए संत-सतगुरु परमात्मा से साक्षात्कार के लिए अपने शिष्यों को सिखाते रहे हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जिनका पूर्ण सतगुरु से मिलाप हो जाता है जो उन्हें निज-घर वापस पहुँचा देते हैं।

रूहानी फुलझड़ियाँ

सतगुरु के उत्तर

महाराज चरन सिंह जी के साथ सवाल-जवाब

प्रश्न: महाराज जी।

महाराज जी: जी।

प्रश्न: मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं ख़ुश हूँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं हैं। हम 12 दिसंबर को अमेरिका में अपने सतगुरु महाराज चरन सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं और मैं आपको आप ही के जन्मदिन की पार्टी में सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। और अगर आप पहले से ही व्यस्त हैं, तो हम आपके नूरी स्वरूप के साथ जन्मदिन मना लेंगे। कृपया करके अगर आप आ सकें तो ज़रूर आना, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आपको पता ही है कि आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं।

महाराज जी: भाई साहिब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने जन्मदिन पर एक ही जगह न रहूँ, मैं अकसर उस दिन किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ और यात्रा कर रहा होता हूँ।

प्रश्न: मुझे पता है।

महाराज जी: ताकि मैं एक ही जगह पर बिल्कुल भी न रहूँ और मेरे जन्मदिन को लेकर कोई ज़िद्द न करे।

प्रश्न: इस विशेष अवसर पर हमारे ख़यालों में सिर्फ़ आप ही होते हैं, कृपया आप ज़रूर आना, आप तो जानते ही हैं कि हम आप ही के बारे में सोचते रहते हैं।

महाराज जी: देखिए, 72 साल की उम्र पूरी कर चुके एक बूढ़े व्यक्ति का जन्मदिन मनाना मेरी समझ में नहीं आता। वह आगे की ओर देखता है न कि पीछे की ओर। जन्मदिन बच्चों का मनाया जाता है। मुझे मालूम है कि आपका राष्ट्र बहुत विकसित है, जन्मदिन मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आप देखिए, कहीं न कहीं अब यह पैसा कमाने का साधन बन गया है, ये कार्डस और बहुत-सी चीज़ें: मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे आदि। मेरा मतलब है कि ये सब एक व्यापार बन गया है–हज़रत ईसा का जन्मदिन और क़यामत का दिन और परमात्मा ही जानता है कि ऐसे और कितने दिन हैं।

देखिए, माता-पिता हमेशा ख़ुश ही होते हैं, जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे ने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया है, वे तब भी बहुत ख़ुश होते हैं जब वे देखते हैं कि बच्चा खड़ा होने लगा है, बच्चा तोतली आवाज़ में बोलने लगा है, बच्चे ने चलना शुरू कर दिया है, ये सभी घटनाएँ बच्चे के विकास से जुड़ी होती हैं। इसलिए वे हर वर्ष इन सभी घटनाओं का जश्न मनाते हैं जिनमें बच्चा बड़ा हो रहा होता है। छ:-सात साल बाद, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने लगता है, तो बच्चे का जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी, आप इसे तब तक उचित ठहरा सकते हैं जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा होकर शादी नहीं कर लेता और जीवन में सफल नहीं हो जाता और यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भुला नहीं देता।

और मेरी उम्र में, जब क़ब्र में जाने के लिए बहुत कम समय बचा है और ज़्यादा उम्र व्यतीत हो चुकी है, अब किस बात का जश्न मनाना? यह सिर्फ़ व्यक्ति को यह याद दिलाना है कि “बहुत कम समय बचा है और अगर आप इस बात को भूल चुके हैं, तो हम आपको याद दिलाने आए हैं।” और आप चिंता मत कीजिए, मैं बार-बार ख़ुद को याद दिलाता रहता हूँ। इसलिए मैं आपको यह मौक़ा बिलकुल नहीं दूँगा कि आप मुझे यह सब याद दिलाएँ। मुझे यह मौक़ा नहीं चाहिए।

प्रश्न: लेकिन महाराज जी, मुझे तो आप हमेशा बहुत जवान और युवा लगते हैं, मुझे तो आप बिलकुल बूढ़े नहीं लगते। मुझे तो एक नौजवान दिखाई देता है, मुझे तो…

महाराज जी: लेकिन, देखिए, मैंने तो खड़ा होना, भागना और बातचीत करना शुरू कर दिया है, तो आप चिंता मत करें। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और अपनी देखभाल ख़ुद कर रहा हूँ, मुझे इस सबके लिए कोई जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे अंतिम समय के बारे में याद दिलाए। मुझे हमेशा इसका एहसास रहता है, चिंता मत कीजिए। बल्कि मैं तो उस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।

प्रश्न: मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराए कि मैंने आपको निमंत्रण न देकर दया-मेहर पाने का अवसर खो दिया है, आप सादर आमंत्रित हैं।

महाराज जी: जब कभी मेरे परिवार वाले मेरा जन्मदिन मनाने की ज़िद्द करते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ और वे समझ जाते हैं, वे अब इस के लिए ज़िद्द नहीं करते। भारत में लोग कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पश्चिम की नकल करनी शुरू कर दी है। तो आप लोगों ने हमारे समाज को भी बिगाड़ दिया है, बल्कि इसे व्यापार का ज़रिया बना दिया है।

मुझे सितंबर से लेकर अप्रैल तक शुभकामनाओं से भरे कार्ड मिलते रहते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? हज़ारों-लाखों डॉलर यूँ ही फ़ुज़ूल ख़र्च कर दिए जाते हैं। पहले दीवाली आती है जिसे भारत में मनाया जाता है और हर किसी को मुझे कार्ड भेजने का शौक़ है। मैं आपको यक़ीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें कभी नहीं खोलता। प्रोफ़ेसर साहिब उन्हें खोलते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कभी भी किसी का भेजा कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं खोलता। मेरी डाक में हर रोज़ चार या पाँच सौ कार्ड आते हैं, अगर मैं इन्हें देखना शुरू कर दूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं उनका क्या करूँगा?

और फिर आप देखिए, दूसरे विशेष दिवस आने शुरू हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, फिर मेरा जन्मदिन, फिर हज़रत ईसा का जन्मदिन, फिर वैलेंटाइन डे, मुझे नहीं पता कि यह क्या होता है। फिर ईस्टर आ जाता है, फिर दशहरा आ जाता है–मुझे इन त्योहारों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। और कार्ड इतने सुंदर होते हैं, कि कई बार बच्चे उन्हें खोल लेते हैं, वे उनके साथ खेलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पैसों को इस तरह बरबाद क्यों किया जाए?

मैंने बहुत बार मीटिंग्स में भी कहा है कि, “कृपया अपना पैसा, अपनी ऊर्जा और समय इन चीज़ों पर बरबाद न करें, ये व्यर्थ हैं। देखिए, अब हम बड़े हो गए हैं, हम बच्चे नहीं रहे कि हमें अपने आप को याद करवाना पड़े।”

देखिए, ये जश्न आप लोगों के लिए बिलकुल सही है क्योंकि आपकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है और बेटा न्यूज़ीलैंड में है और तीसरी बेटी स्पेन में है, इसलिए माँ बच्चों को यह याद दिलाना चाहती है कि वह अभी भी जीवित है। हमारे परिवार एक साथ हैं, हमें एक-दूसरे को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जीवित हैं या मर चुके हैं। आप लोग बस इन ग्रीटिंग कार्ड्स के ज़रिए संपर्क में रहते हैं, लेकिन हमारे पास एक-दूसरे को जानने के दूसरे रास्ते और ढंग भी हैं, और हम अकसर मिलते रहते हैं।

हम सब संयुक्त परिवारों में रहते हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इन सब पर समय बरबाद नहीं करते हैं, हमें इन चीज़ों पर पैसा बरबाद नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी हमने आप लोगों की तरह ही यह सब करना शुरू कर दिया है।

प्रश्न: अमेरिका में हम एक चीज़ करते हैं और मुझे लगता है कि महाराज जी को यह जानकर प्रसन्नता होगी। हमारे पास दरवाज़े बंद करने के लिए अंकों के मेल-जोड़ (संयोजन) वाले ताले हैं, और हम इसमें जो भी मेल-जोड़ रखना चाहें, रख सकते हैं। और इनमें चार रोलर हैं, जिन पर एक से दस तक अंक दर्ज हैं, इसलिए हर कोई बिना ज़्यादा सोचे ही अंकों को चुनकर सेट कर लेता है, जैसे कि कौन-सा दिन सबसे अच्छा है–महाराज जी का जन्मदिन–इसलिए हम इसे 12-12, 1-2-1-2 पर सेट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि हज़ारों सत्संगियों में से, मैं सैकड़ों को जानता हूँ, वे सभी सतगुरु के जन्मदिन के अनुसार तालों के लिए अंक सेट कर लेते हैं।

महाराज जी: आप यह जानकर हैरान होंगे कि जब मुझे स्कूल में दाख़िला मिला था और जो सज्जन स्कूल में मेरा दाख़िला करवाने के लिए मेरे साथ गए थे, उन्हें मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था। जब स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उनसे मेरे जन्म दिन के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता, आप आज की ही तारीख़ लिख लीजिए।” इस तरह जिस दिन स्कूल में मेरा दाख़िला हुआ था वही तारीख़ स्कूल के रजिस्टर में मेरे जन्मदिन के रूप में दर्ज हो गई।

आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा परिवार इन जन्मदिनों को कितना महत्त्व देता है। इसलिए, दस्तावेज़ों में मेरा जन्मदिन उसी दिन है; मेरे असली जन्मदिन की तारीख़ बिलकुल ही अलग है। मेरे पासपोर्ट पर मेरा जन्मदिन अगस्त में लिखा हुआ है। मुझे सारे दस्तावेज़ अपने साथ रखने पड़ते हैं क्योंकि मेरी सभी शैक्षणिक डिग्रियों व अन्य डिग्रियों में वही तारीख़ मेरे जन्मदिन के रूप में दर्ज है।

जब मैंने मैट्रिक पास की थी, तो पहली बार विश्वविद्यालय ने हमें हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया कि हमने मैट्रिक पास कर ली है। और शायद मैं परिवार में पहला था जिसे यह प्रमाण पत्र मिला था। मैं प्रमाण पत्र लेकर हुज़ूर बड़े महाराज जी के पास गया। उन्होंने इसे पढ़ा। उन्होंने फ़रमाया, “तुम्हारा नाम और तुम्हारा जन्मदिन दोनों ही गलत लिख दिए गए हैं।” मैं हैरान रह गया। क्योंकि मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं था। उन्होंने फ़रमाया, “तुम्हारा नाम चरन सिंह नहीं, हरचरन सिंह है और तुम्हारा जन्मदिन अगस्त में नहीं, दिसंबर में होता है।”

फिर उन्होंने भाई शादी को बुलाया, जो उनके बहुत प्रेमी शिष्य थे। वही स्कूल में मेरा दाख़िला करवाने के लिए मेरे साथ गए थे। उन्होंने कहा, “मैं…हम सब इन्हें ‘चनो चनो’ कहते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम चरन सिंह लिखवा दिया।” और उन्होंने कहा, “मुझे जन्मदिन पता नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आज की तारीख़ ही लिख दो।”

इस तरह, नाम और जन्मदिन को केवल इतना ही महत्त्व दिया जाता था, जिसका जश्न आप मनाना चाहते हैं। फिर मैंने बड़े महाराज जी से पूछा, “क्या मुझे यह सब बदलवाना चाहिए?” क्योंकि विश्वविद्यालय में यदि एक बार नाम और जन्मदिन की तारीख़ दर्ज हो जाए तो इसे बदलवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी।

फिर सरदार भगत सिंह को बुलाया गया। वह हमारे पारिवारिक वकील, मुखिया और सलाहकार भी थे। बड़े महाराज जी कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उनसे विचार-विमर्श अवश्य किया करते थे। उन्होंने कहा, “महाराज जी, अब इसे ऐसे ही रहने दें क्योंकि यह बहुत लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है।” फिर, बड़े महाराज जी ने कहा, “ठीक है, अब इसे ऐसे ही रहने दो।” और अब तक ऐसे ही चल रहा है। इसलिए, मैं नहीं जानता कि अब कौन-सा जन्मदिन मनाऊँ। मेरे स्कूल वाला जन्मदिन या अपना असली जन्मदिन। तो, मेरा ये सब बताने का मक़सद केवल इतना ही है कि हम इन जन्मदिनों को कितना महत्त्व देते हैं।

प्रश्न: महाराज जी, यह तो बस आपको आमंत्रित करने का बहाना था।

महाराज जी: लेकिन मैं तो उस दिन यहाँ पर मौजूद नहीं रहूँगा।

प्रश्न: इस सब से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आप आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।

महाराज जी: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय को समझना

इनसान ने समय को दिनों, महीनों और सालों में बाँटकर एक कैलेंडर बना लिया है। मगर परमात्मा समय से परे है। संतमत में किसी भी विशेष समय या दिन को महत्त्व नहीं दिया जाता। संतमत में कोई भी दिन अच्छा या बुरा नहीं है।

इस स्थूल जगत में जहाँ समय का अस्तित्व है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। महाराज चरन सिंह जी इसे “समय और स्थान की रेत जो लगातार जगह बदल रही है” कहा करते थे। पर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता।

समय बदल रहा है और बदलता रहेगा, परन्तु नाम कभी नहीं बदलता। नाम की धारा लगातार एक-सी बहती रहती है।

महाराज जगत सिंह जी, आत्म-ज्ञान

उस परमात्मा का अंश होने के कारण हमारी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी इसकी मृत्यु होती है–यह अविनाशी और अनादि है। मगर नश्वर शरीर में क़ैद होने के कारण–जो बूढ़ा भी होता है और जिसका नाश भी होता है–इनसान देख सकता है कि वह इस भौतिक जगत में समय के दायरे में क़ैद है। उसे नहाने और तैयार होने के लिए समय चाहिए; उसे कॉफ़ी बनाने के लिए समय चाहिए। यहाँ तक कि जब वह बेकार बैठा रहता है, समय तब भी बीतता जाता है।

प्रभु समय के पहिये की धुरी है। यद्यपि सब वस्तुएँ समय और स्थान में प्रभु के चारों और घूमती हैं, फिर भी प्रभु सदैव समय-मुक्त, स्थान-मुक्त और स्थिर है। यद्यपि सब वस्तुएँ उसके शब्द से उत्पन्न होती हैं, फिर भी उसका शब्द उतना ही समय-मुक्त और स्थान मुक्त है जितना वह स्वयं।

किताब-ए-मीरदाद

निस्संदेह समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। बल्कि समय ही हमारे दैनिक जीवन को नियंत्रित करता और चलाता है। समय के कारण हमारी ज़िंदगी में अत्यधिक तनाव रहता है और खलबली मची रहती है। जहाज़ या गाड़ी पकड़ने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए–हर कार्य को करने के लिए रोज़ समय के साथ दौड़ना पड़ता है।

अगर संभव होता तो इनसान समय को नियंत्रण में करनेवाली मशीन बना लेता–जिसमें एक बटन ऐसा होता जिससे वह समय को रोक लेता ताकि वह कार्य को समय पर पूरा कर पाता। एक बटन दबाकर वह समय को पीछे ले जाता ताकि वह अतीत में हो चुकी गलतियों को ठीक कर पाता; और एक बटन दबाकर मुश्किलों तथा दु:खों से भरे समय में से तेज़ी से गुज़र जाता। निश्चय ही ज़िंदगी जीना कितना आसान हो जाता।

मीरदाद कहते हैं कि हमारे लिए समय का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम समय के इस भ्रम को इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। इंद्रियों द्वारा ही हम मौसम में होनेवाले परिवर्तन को महसूस कर पाते हैं; वस्तुओं के विकास के साथ-साथ उन्हें नष्ट होता हुआ भी देखते हैं। हमारी इंद्रियाँ ही इस भ्रम का शिकार हैं।

समय इन्द्रियों के द्वारा रचित एक चक्र है, और इंद्रियों के द्वारा ही उसे स्थान के शून्यों में घुमा दिया जाता है।

किताब-ए-मीरदाद

समय के इस भ्रम से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लें, मन को स्थिर कर लें, अपने शरीर को ख़ाली कर दें और समय व स्थान के दायरे से पार चले जाएँ।

जब तक हम अपनी सुरत को नाम से नहीं जोड़ते, हम परिवर्तन व सुख-दु:ख के अधीन रहेंगे। इसीलिये सन्त हमें बार-बार शरीर के नौ द्वारों को ख़ाली करके सुरत को शब्द से जोड़ने का उपदेश देते हैं। जब हम उनके उपदेशानुसार चलते हैं और सुरत शरीर से सिमटकर नाम का आनन्द लेती है, तब हमारी सहन-शक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति में वृद्धि होती है। जब हम माया के नाशवान चक्र को पार कर नाम की स्थायी अवस्था में पहुँचते हैं तो हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, और सदैव रहनेवाले परम आनन्द को पाने के अधिकारी बन जाते हैं।

महाराज जगत सिंह जी, आत्म-ज्ञान

संत-महात्मा समझाते हैं कि अपने मन को धीरे-धीरे शब्द की सान पर रगड़ने से आख़िरकार मन निर्मल और दीन हो जाता है और आत्मा पर इसकी मज़बूत पकड़ ढीली हो जाती है। आत्मा की इस क़ैद को उस बूँद के उदाहरण द्वारा समझते हैं जो काँच की बोतल में बंद है और महासागर में तैर रही है। हमारी आत्मा बूँद है। यह परमात्मा-रूपी महासागर का हिस्सा है, मगर शरीर-रूपी बोतल में बंद होने के कारण महासागर से जुदा है। केवल हमारा शरीर ही बोतल नहीं है, बल्कि मन, इंद्रियाँ, इच्छाएँ और हर वह चीज़ जो इस मायामय संसार का हिस्सा है, जो हमें समय के इस दायरे से बाँधकर रखती है–बोतल है। यदि आत्मारूपी बूँद इस बोतल से बाहर आ जाए, तो यह सर्वव्यापक चेतना में समाकर परमात्मा का रूप बन जाएगी।

रोमांचित और आनंदित आत्मा जो शुरू से ही शरीर रूपी पिंजरे में क़ैद थी, इस पिंजरे से मुक्त होकर जब चाहे उस अमृत से भरपूर दिव्य चेतना के महासागर में डुबकी लगा सकती है। संत-महात्मा इसे जीते-जी मरना कहते हैं। यह मुक्ति के लिए असली तैयारी है। जब बोतल टूट जाती है तब आत्मा रूपी बूँद जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर आख़िरकार प्रकाश और प्रेम के सागर में समा जाती है।

सहन-शक्ति

धरती पर स्वर्ग से उद्धिरत

बड़े महाराज जी द्वारा दूर-दराज के गाँवों में किए गए दौरे बहुत कठिन होते थे, वहाँ पर पहुँचने के लिए बस, ट्रेन, घोड़े पर और पैदल सफ़र करना पड़ता था। वहाँ पर रहने का प्रबंध अकसर बेआरामी भरा और असुविधाजनक होता था। बहुत-से गाँवों में, महाराज जी झोपड़ियों में सोते थे, जहाँ पर उनकी चारपाई के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त जगह होती थी। दो चारपाइयों को एक-दूसरी पर झुकाकर और उनके खुले किनारों को सफ़ेद चादर से ढककर गुसलख़ानों का इंतज़ाम किया जाता था। मुझे याद है कि एक बार, पहाड़ों पर सर्दियों की एक बहुत अधिक सर्द सुबह, मैं स्नानादि के लिए इनमें से एक गुसलख़ाने में गया; मैं काँप रहा था और इतने बर्फ़ीले ठंडे पानी के साथ, मैं केवल अपने चेहरे और हाथों को ही जल्दी-जल्दी धो पाया था। लेकिन महाराज जी, बिना किसी शिकायत के उन अनुपयुक्त और ठंडे ‘गुसलख़ानों’ में और बर्फ़ जैसे ठंडे पानी के साथ, सुबह पाँच बजे स्नान कर लेते और लगभग छ: बजे संगत से मुलाक़ात के लिए तैयार हो जाते थे।

इन दौरों में हुज़ूर की सहन-शक्ति असाधारण होती थी। जब हुज़ूर लंबे दौरों पर जाते थे, आप वहाँ सत्संग के वक़्त पहुँचते, थोड़ी देर आराम करके सीधा सत्संग में तशरीफ़ ले जाते और साथ गए लोगों को फ़ौरन रात का खाना खाने का आदेश दे देते। हुज़ूर ख़ुद नहीं खाते थे क्योंकि आप हमेशा सत्संग और भोजन के बीच में दो घंटे का अंतराल रखते थे। सत्संग समाप्त होते-होते कई बार शाम के चार बज जाते। फिर आप लंगर में दृष्टि डालने के लिए चले जाते। वहाँ पर अकसर सत्संगियों से मुलाक़ातें करते, किसी प्रेमी सत्संगी के अनुरोध पर उसके घर तशरीफ़ ले जाते और प्राय: आप शाम को छ: या सात बजे तक खाना खाते। आप सुबह के समय पिए हुए सिर्फ़ एक गिलास दूध के सहारे ही पूरा दिन गुज़ार लेते। ये सब करते हुए आप सदा मुस्कुराते और प्रसन्न रहते और सत्संग का आयोजन करने वाले कभी जान भी न पाते कि आपने न तो खाना खाया होता और न ही आराम किया होता।

शिमला और डलहौज़ी की पहाड़ियों पर हुज़ूर के साथ चलते-चलते हम लोग तो थककर चूर हो जाते, परन्तु सरकार इतनी तेज़ी व फुर्ती से चढ़ाई चढ़ते चले जाते कि युवा सैनिकों को भी परेड और पी. टी. के दिन याद आ जाते। मोटर की यात्रा में तो आपकी सहन-शक्ति की कोई सीमा ही न थी। उदाहरणार्थ केवल एक बार का वृत्तान्त यहाँ देता हूँ जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हुज़ूर कितने कठिन परिश्रम के अभ्यस्त थे। एक बार जब आप ऐबटाबाद तशरीफ़ ले गये तब वहाँ से लौटते समय की बात है। हुज़ूर सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त हुए और पहले ऐबटाबाद में सत्संग किया। सत्संग करते ही मोटर से रवाना होकर रावलपिण्डी पहुँचे। यहाँ संगत के अनुरोध पर दो घण्टा सत्संग प्रदान किया। सत्संग के बाद वहाँ से रवाना होकर लायलपुर पहुँचे। लायलपुर जाने से पहले शाहदरा (लाहौर से चार मील पश्चिम में) जाना पड़ता था और फिर वहाँ से बाहर के रास्ते लायलपुर जाते थे। यह यात्रा तीन सौ मील से कुछ ऊपर ही होगी। लायलपुर पहुँचकर सत्संग किया। वहाँ से चल कर रात को दो-तीन बजे के क़रीब कपूरथला पहुँचे जहाँ सवेरे पाँच बजे से किसी प्रेमी के घर में विवाहोत्सव था। हुज़ूर समय से पहले क़रीब साढ़े चार बजे वहाँ मौजूद थे। आनन्द कारज के बाद सुबह सात-आठ बजे चल कर आप जालन्धर आये। यहाँ आकर हुज़ूर ने उस मोटर ड्राइवर को, जिसे सरदार सेवा सिंह ने हुज़ूर को रावलपिण्डी से लाने के लिये (लायलपुर से) भेजा था, विदा किया और उसे एक पगड़ी व ग्यारह रुपए इनाम में दिये। हुज़ूर नौकरों को इनाम देने में बहुत उदार थे। वह ड्राइवर क़ौम का पठान था, जलालाबाद (अफ़गानिस्तान) का रहने वाला था। विदा के वक़्त सलाम करके बोला, “बाबा ! हम लोग को फिर भी याद करना। हम तीस साल का जवान आदमी नींद और थकान से बेहाल हो गया, मगर तुम तो न सोया, न खाया-पीया। चेहरे पर नूरे-इलाही बरसता है। तुम आदमी नहीं, ख़ुदा का दीदार है।” उस समय हुजूर की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी।

वह जिसने मुझे यहाँ भेजा है

निज-घर वापस जाने के लिए देहधारी सतगुरु का होना ज़रूरी है। हम इस ख़तरों से भरे मार्ग से बिलकुल अनजान हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जो पहले ही इस मार्ग पर चल चुका है और जिसे परमात्मा ने हमारे मार्गदर्शन के लिए इस संसार में भेजा है।

अगर जिज्ञासु ख़ुदा को पुकारता है तो वह उसे पुकार रहा है, जिसे उसने न कभी देखा है, न सुना है और न ही कभी छुआ है। इसलिए जिस ख़ुदा को वह पुकारता है, उसकी असलीयत पर उसे पूरा विश्वास नहीं है। लेकिन जब वह अपने मुर्शिद को पुकारता है या उनके बारे में सोचता या बोलता है, तब वह अपने निजी अनुभव से जानता है कि जिसका वह ज़िक्र कर रहा है, वह इनसान वाक़ई में है। क्योंकि इसका संबंध उसके अपने वास्तविक अनुभव से है, इसलिए “उसकी पुकार” अलग तरह की होती है और उसमें सच्चे विश्वास की ताक़त होती है।

आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2

हममें से बहुत-से लोग किसी न किसी धर्म से संबंध रखते हैं, जहाँ वे पहले से ही परमात्मा के साथ निजी रिश्ता क़ायम करने की शुरुआत कर चुके होते हैं। संत-महात्माओं द्वारा समझाए मार्ग पर चलने से हमें उस हस्ती से प्रेम करने का अवसर मिलता है जो वास्तव में है, इसलिए हम इस मार्ग पर खिंचे चले आते हैं क्योंकि जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं उससे प्रेम करने की प्रेरणा कैसे मिल सकती है? अबुल-हसन ख़रकानी का कथन है:

ऐ ख़ुदा, मैं होता ही कौन हूँ जो तुझसे इश्क़ करूँ,

मैं उनसे इश्क़ करूँगा जो तुझसे इश्क़ करते हैं।

आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2

हालाँकि, सतगुरु के देहस्वरूप से मिलाप होना और उनकी महानता को समझ पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम सतगुरु के साथ अपने संबंध के बारे में सोचने पर विवश हो जाते हैं। परिणामस्वरूप हम जाग जाते हैं: हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने असल में किस हद तक उनके उपदेश का सार समझा है।

सूफ़ी फ़क़ीरों का मानना है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा शिष्य एकदम अपने अहं और इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं हासिल कर सकता। वह धीरे-धीरे और मंज़िल-दर-मंज़िल ही उन रुकावटों को दूर कर सकता है जो परमात्मा से उसकी जुदाई का कारण हैं। इनायत ख़ान आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2 में फ़ना होने की मंज़िलों के बारे में फ़रमाते हैं: “पहला क़दम है मुकम्मल हस्ती में फ़ना होना, दूसरा है मुकम्मल नाम में फ़ना होना और तीसरा क़दम है अनामी और निराकार में फ़ना होना।” आप आगे फ़रमाते हैं:

आख़िरी मंज़िल तक पहुँचने के लिए सूफ़ी धीरे-धीरे अपना आदर्श भी ऊँचा करता जाता है। सबसे पहले उसका मक़सद फ़ना फ़ि अल-शेख़ है, जहाँ वह अपने आदर्श को इनसान के रूप में इस दुनिया में चलते-फिरते देखता है और जिस तरह सिपाही लड़ाई से पहले अभ्यास करता है, उसी तरह वह अपने आदर्श की भक्ति करने का अभ्यास करता है। इसके बाद फ़ना फ़ि अल-रसूल का पड़ाव आता है, जब वह आदर्श को रूह के रूप में देखता है, उनकी रूहानियत को देखता है उनमें उन लाजवाब ख़ूबियों को देखता है जिनको वह ख़ुद पाना चाहता है। इसके बाद उसका मक़सद है, फ़ना फ़ि अल-अल्लाह के ऊँचे मुक़ाम तक पहुँचना, जहाँ उस आदर्श के लिए प्यार और भक्ति भाव होता है जो सभी गुणों से परे है और जो सभी गुणों की चरम अवस्था है।

आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2

यह सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सतगुरु के देहस्वरूप से दूर होने पर क्या हम उनके शब्द स्वरूप तक पहुँचने के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि ‘नाम-दान की प्राप्ति का उद्देश्य’ है। हमें भजन-सिमरन करने के लिए और कितनी अधिक प्रेरणा चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा की पहचान कर सकें? इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इससे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। क्या हम केवल ऊपरी तौर पर ही उपदेश को सुनते रहना चाहते हैं या गहराई में जाकर उस सत्य का अनुभव करना चाहते हैं जिसका अनुभव करने का सामर्थ्य पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है?

सतगुरु की मौजूदगी में शिष्य को प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक है। परंतु यदि अनजाने में हम सतगुरु के देहस्वरूप को किसी ऊँचे पद पर आसीन कर देते हैं या उसी पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो हम सत्संग, सेवा और सतगुरु के बाहरी दर्शनों को ही ‘भक्ति’ मानकर उसी तक सीमित होकर रह जाते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2 में रूमी फ़रमाते हैं, “कामिल मुर्शिद, मुरीद के द्वारा बनाए गए अपने बुत को तोड़ देते हैं।” यानी मुर्शिद, मुरीद के ध्यान को उस सत्य की ओर मोड़ते हैं जो उसे अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। बहाउद्दीन नक्शबंद फ़रमाते हैं:

हम मंज़िल तक पहुँचने का ज़रिया हैं। यह ज़रूरी है कि खोजी अपने आप को हम से अलग कर ले और सिर्फ़ अपनी मंज़िल पर ध्यान दे।

आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2

शिष्य के ध्यान को सतगुरु के देहस्वरूप से हटाकर अंतर में उस परम सत्य की ओर तथा उसके द्वारा चुने गए लक्ष्य की ओर मोड़ना कितना ज़रूरी है, इस पर आध्यात्मिक मार्गदर्शक, भाग 2 से उद्धरित नीचे दिया गया क़िस्सा बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश डालता है:

एक धनवान नौजवान अबू-सईद अबील-ख़ैर का मुरीद बन गया। उसने अपनी सारी जायदाद ग़रीबों में बाँट दी और तन-मन से रूहानियत की राह पर चलने के लिए तैयार हो गया। तीन वर्ष तक उसने बिना कोई शिकायत किए, हर तरह का छोटे-से-छोटा काम करते हुए मुरीदों के संप्रदाय की सेवा की।

इसके बाद अबू-सईद ने अपने मुरीदों को उस नौजवान को नज़रअंदाज़ करने और उसके साथ सख़्ती से पेश आने के लिए कहा। मुरीदों ने ऐसा ही किया। इस वक़्त के दौरान मुर्शिद ख़ुद उस नौजवान के साथ बहुत प्यार से पेश आए और नौजवान सब्र के साथ अपना दु:ख झेलता रहा। इसके बाद अबू-सईद ने भी उसे नज़रअंदाज़ करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ रूखा बर्ताव करते थे और ऐसा लगता था कि वह उसकी तरफ़ कभी देखते ही नहीं थे। हालाँकि मुर्शिद के लंगर में सभी को मुफ़्त भोजन मिलता था, लेकिन अबू-सईद ने हुक्म दिया कि उस नौजवान को खाना न दिया जाए। तीन दिन तक नौजवान को रोटी का एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ।

चौथी रात को बहुत-से लोग इकट्ठे हुए, जिनको कई तरह का ज़ायकेदार खाना परोसा गया, लेकिन फिर भी उस नौजवान की तरफ़ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह खाने के एक निवाले के बिना ही सारी रात दरवाज़े पर खड़ा रहा। आख़िर में अबू-सईद ने चारों तरफ़ निगाह घुमाई और उसकी तरफ़ ऐसे देखा मानो उसे पहली बार देख रहे हों। उन्होंने उसे डाँटते हुए कहा कि वह उससे बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि नौजवान को बाहर निकाल दिया जाए और उससे कहा कि वह कभी भी वापस न आए। नौजवान बहुत घबराकर वहाँ से चला गया। वह एक पुरानी मसजिद में जाकर गिर पड़ा और सारी रात रोता हुआ फ़रियाद करता रहा, ‘हे मेरे मौला! अब तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है।’ फिर अचानक ही उसके मन में बहुत शांति छा गई।

जैसे ही नौजवान का मन शांत हुआ, मुर्शिद ने मुरीदों को मोमबत्ती लाने के लिए कहा और वे सब ख़ानक़ाह से पुरानी मसजिद की तरफ़ चल पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे, तब नौजवान अभी भी उस अजीब-सी हालत में था और ख़ुशी के आँसू बहा रहा था। ‘मेरे मुर्शिद आपने मेरे साथ यह क्या किया, नाक़ामयाबी की इस हालत में होकर भी मैं ख़ुशी से भर गया हूँ’…

मुर्शिद ने कहा, “मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ और सभी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी कोई था जो तुम्हारे और तुम्हारे ख़ुदा के बीच खड़ा था: वह मैं था! तुम्हारी उम्मीदों, ज़रूरतों और डर के मंदिर में सिर्फ़ मेरा ही बुत बचा था और उसे तुमसे दूर हटाने की ज़रूरत थी ताकि तुम अपनी ख़ुदी को मिटाकर उस महबूब की पनाह ले सको। अब उठो, चलो हम इस जीत का जश्न मनाएँ।”

इस क़िस्से से यह स्पष्ट हो जाता है कि सतगुरु किस बात से प्रसन्न होते हैं। वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, पर सवाल यह है कि हम उनके हुक्म का कितना पालन कर रहे हैं? वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने अंतर में दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हम उस एक (परमात्मा) से मिलाप करने के लिए इस सुनहरी अवसर का कितना लाभ उठा रहे हैं, जिसने सतगुरु को यहाँ भेजा है।

अबू-सईद ने अपने आख़िरी वक़्त में अपने मुरीदों को नसीहत देते हुए ये अल्फ़ाज़ कहे: “ख़ुदा को कभी न भूलो, एक पल के लिए भी नहीं। तुम्हें पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया। मैंने ज़ोर देकर यही कहा है कि असल में हमारी कोई हस्ती नहीं है। मैं कहता हूँ कि ख़ुदा की हस्ती है और यही काफ़ी है।”

गुरु असल में शब्द ही है। जीवों के लिए वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुँचाने का ज़रिया बनता है और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही जा समाता है। इसी तरह इनसान की आत्मा (सुरत) भी उस शब्द की ही किरण है और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस उस शब्द में ही जा समाती है। गुरु नानक साहिब भी यही फ़रमाते हैं, ‘सबद गुरू सुरत धुन चेला।’

महाराज चरन सिंह जी, संत मार्ग

आप बिलकुल वहीं हैं, जहाँ आप को होना चाहिए

आप आगे (भविष्य) देखते हुए बिंदुओं (घटनाओं) को नहीं जोड़ (देख) सकते हैं; आप पीछे देखते हुए ही उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको यह विश्वास करना ही पड़ेगा कि आपके भविष्य में ये बिंदु किसी न किसी तरह जुड़ेंगे। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, भाग्य, जीवन, कर्म या आप उसे कुछ भी कह लें, पर विश्वास करना पड़ेगा।

स्टीव जॉब्स, मास्टर द फ़्यूचर: डोमिनेट योर लाइफ विद फ़ोर्साइट से उद्धिरत

आप अगर सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये प्रेरणात्मक संदेश लिखे दिखाई देंगे: “आप बिलकुल वहीं हैं, जहाँ आप को होना चाहिए।”

आइए इस बारे में चर्चा करते हैं, जब हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत या तकलीफ़ में होते हैं, तो अकसर पूछते हैं–क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जो सोचा था, वैसा क्यों नहीं हुआ? क्या सचमुच मैं वहीं हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए? अगर मैंने कोई दूसरा रास्ता चुना होता, तो क्या ज़िंदगी कुछ अलग होती?

हम अतीत के बारे में यह सोचते हुए बहुत समय गुज़ार देते हैं कि “क्या हो सकता था, क्या कर सकते थे, क्या होना चाहिए था।” पर सच तो यह है कि जीवन में जिन अच्छे-बुरे हालात का हमें सामना करना पड़ता है वह पहले से ही निर्धारित हैं। जिस तरह न तो हम मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं और न ही उसे बदल सकते हैं, ठीक उसी तरह न तो हम ज़िंदगी में होनेवाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और न ही उन्हें बदल सकते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा जा चुका है, उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है।

सतगुरु समझाते हैं कि जिस समय हम संसार में आते हैं, उसी समय हमारा प्रारब्ध लिख दिया जाता है और हमें उसमें से गुज़रना ही पड़ता है। प्रारब्ध हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है, जिनसे हमारे कर्मों का हिसाब आसानी से चुकता हो सके। अगर आपको दुर्घटना में चोट लगनी है, तो वह अवश्य लगती है। कर्मों का भुगतान देना ही पड़ता है। हम जीवन में घटनेवाली इन घटनाओं में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा कि “के सेरा, सेरा, जो होना है, वो होकर रहेगा” गीत में आता है।

ज़िंदगी में मुश्किल और उदासी-भरा दौर भी आएगा परंतु साथ ही ख़ुशी और संतुष्टि से भरपूर बेहतरीन पल भी होंगे। ये उतार-चढ़ाव टाले नहीं जा सकते। महत्त्वपूर्ण यह है कि इनके प्रति हमारा नज़रिया कैसा है। क्या हम दुनिया की कमियों-कमज़ोरियों के बारे में शिकायत करते हुए दु:खी रहना चाहते हैं या जीवनरूपी इस समुद्र में तैरते रहना चाहते हैं?

एक प्रोफ़ेसर पानी का गिलास लेकर अपनी कक्षा में दाख़िल हुई। सभी विद्यार्थी यह सोच रहे थे कि वह पूछेंगी कि यह गिलास आधा भरा है या आधा ख़ाली है। परन्तु इसके बजाय, उन्होंने पूछा “पानी का यह गिलास कितना भारी है?” कुछ विद्यार्थियों ने ऊँचे स्वर में उत्तर दिया: “250 मि. ली.!”, “125 मि. ली.!”

फिर प्रोफ़ेसर ने उत्तर दिया, “मेरे हिसाब से, वास्तव में इसका असल वज़न मायने नहीं रखता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितनी देर तक गिलास को पकड़ती हूँ। अगर मैं इसे सिर्फ़ एक या दो मिनट के लिए पकड़ती हूँ, तो यह बहुत हलका है। अगर मैं इसे एक घंटे से अधिक समय के लिए पकड़ती हूँ, तो शायद मेरी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर मैं इससे भी ज़्यादा समय के लिए इसे पकड़कर रखती हूँ, तो मुझे ऐंठन महसूस हो सकती है और हो सकता है कि यह मेरे हाथ से ज़मीन पर ही गिर जाए। इस गिलास का वज़न तो नहीं बदला। पर जितनी ज़्यादा देर तक मैं इसे पकड़े रखती हूँ, यह उतना ही भारी महसूस होता है।”

ज़िंदगी में हम जिन भी हालात से गुज़रते हैं, उनके बारे में भी यही कहा जा सकता है। अगर हम थोड़े समय के लिए ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो हम कोई तनाव महसूस नहीं करते और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम तनावपूर्ण परिस्थितियों और मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो हमें बोझ महसूस होता है और हम ख़ुद को कुछ भी करने में असमर्थ पाते हैं, जब तक कि हम उन परिस्थितियों के बारे में सोचना छोड़ नहीं देते।

हमारा नज़रिया ही इस समस्या का हल है। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि हम वास्तव में वहीं हैं, जहाँ हमें होना चाहिए–कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण है। हम सतगुरु पर विश्वास रख सकते हैं कि हम जिन भी परिस्थितियों में से गुज़र रहे हैं, उनके पीछे कोई मक़सद है और वह इन सब से गुज़रने में हमारी सहायता करेंगे।

लेकिन अगर हम भजन-सिमरन करते हैं, अंदर शब्द से जुड़े हुए हैं, तो हमें इतनी शक्ति ज़रूर मिल जाती है कि बिना डाँवाँडोल हुए हम अपने प्रारब्ध को ख़ुशी- ख़ुशी भुगत लेते हैं।

महाराज चरन सिंह जी, संत संवाद, भाग 1

भजन-सिमरन हमें ज़िंदगी की सभी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करने में सहायता देता है, ताकि हम अपने कर्मों का भुगतान करके वापस निज-घर लौट सकें। जब हम भजन-सिमरन में बैठते हैं, तो हम अपनी आख़िरी मंज़िल की ओर क़दम बढ़ाते हैं।

मुश्किल यह है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या होनेवाला है या ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हम उन बिंदुओं को जोड़कर समझ सकते हैं जो कुछ भी हुआ है, बिलकुल सही हुआ है और इस वक़्त, हम वहीं पर हैं, जहाँ हमें होना चाहिए।

हर दूसरे महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका, रूहानी रिश्ता, दुनिया भर के विभिन्न देशों के सेवादारों की टीमों द्वारा निर्मित की जाती है। इसके मौलिक लेख, कविताएँ और कार्टून संत मत की शिक्षाओं को अनेक दृष्टिकोणों और सांस्कृतिक परिवेशों से प्रस्तुत करते हैं। नए संस्करण प्रत्येक दूसरे महीने की पहली तारीख को, 1 जनवरी से शुरू होते हुए, पोस्ट किए जाएंगे।

© कॉपीराइट 2025, साइंस ऑफ़ द सोल रिसर्च सेंटर

गुरु रविदास मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली 110005, भारत